Cronología 1959

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Los Frentes Del Anticomunismo. Las Derechas En

Los frentes del anticomunismo Las derechas en el Uruguay de los tempranos sesenta Magdalena Broquetas El fin de un modelo y las primeras repercusiones de la crisis Hacia mediados de los años cincuenta del siglo XX comenzó a revertirse la relativa prosperidad económica que Uruguay venía atravesando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1955 se hicieron evidentes las fracturas del modelo proteccionista y dirigista, ensayado por los gobiernos que se sucedieron desde mediados de la década de 1940. Los efectos de la crisis económica y del estancamiento productivo repercutieron en una sociedad que, en la última década, había alcanzado una mejora en las condiciones de vida y en el poder adquisitivo de parte de los sectores asalariados y las capas medias y había asistido a la consolidación de un nueva clase trabajadora con gran capacidad de movilización y poder de presión. El descontento social generalizado tuvo su expresión electoral en las elecciones nacionales de noviembre de 1958, en las que el sector herrerista del Partido Nacional, aliado a la Liga Federal de Acción Ruralista, obtuvo, por primera vez en el siglo XX, la mayoría de los sufragios. Con estos resultados se inauguraba el período de los “colegiados blancos” (1959-1966) en el que se produjeron cambios significativos en la conducción económica y en la concepción de las funciones del Estado. La apuesta a la liberalización de la economía inauguró una década que, en su primera mitad, se caracterizó por la profundización de la crisis económica, una intensa movilización social y la reconfiguración de alianzas en el mapa político partidario. -

La República Perdida

1 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA Maestría en Ciencia Política LA REPÚBLICA PERDIDA Democracia y ciudadanía en el discurso político de los batllistas de la lista quince. 1946-1972 Pablo Ferreira Rodríguez Tutor: Mag. Jaime Yaffé diciembre/2013 2 ÍNDICE Índice....................................................................................................................................................2 I- Introducción ....................................................................................................................................4 1. Objetivo de la .tesis ...................................................................................................................5 2. La hipótesis ................................................................................................................................6 3. Delimitación temporal, estructura de la tesis y periodización....................................................9 4. Apuntes sobre la metodología...................................................................................................11 4.1 La trayectoria dinámica de los conceptos políticos..........................................................11 4.2. Discurso político y acción política..................................................................................12 4.3. Escalas de observación....................................................................................................13 4.4. Actores y fuentes..............................................................................................................14 -

El Herrerismo Como Factor 'Amortiguador' De La Política Exterior

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Licenciatura en Ciencia Política El herrerismo como factor ‘amortiguador’ de la política exterior uruguaya José Carlos Castro Meny Tutores: Romeo Pérez Antón, Adolfo Garcé 1 _________________________________________________ EL HERRERISMO COMO FACTOR ‘AMORTIGUADOR’ DE LA POLÍTICA EXTERIOR URUGUAYA __________________________________________ CASTRO MENY José Carlos Tutor(es): Dr. Romeo Pérez Antón, Dr. Adolfo Garcé _____________________________________________________________ UDELAR // Facultad de Ciencias Sociales Monografía de Grado de la Licenciatura en Ciencia Política _____________________________________________________________ Dedicado a mis compañeros de estudio, mi deseo y esperanza para que disfruten de “un mundo de mayor libertad y verdadera justicia” (Haedo 1969: dedicatoria). _____________________________________________________________ Así como se nos ha pensado como una ‘sociedad amortiguadora’ -así definida por, y a partir del análisis de Carlos Real de Azúa (1)- del mismo modo pretendemos hablar de un ’herrerismo amortiguador’ respecto del giro de la inserción de la política exterior uruguaya hacia el panamericanismo. Durante el período de ascenso como potencia de Estados Unidos de América, que devendrá en hegemónica, nuestro país bajo la batuta del batllismo (Baltasar Brum (2), Alberto Guani (3)) inclinará la balanza de nuestra diplomacia como afín a la de la potencia emergente. Al mismo tiempo, uno de nuestros dos vecinos, la República Argentina, mantendrá una actitud de distancia y neutralidad. Un mayor apego a las posiciones tradicionales en materia de política exterior. A diferencia de Brasil, cuya política exterior busca consolidarse como potencia regional sub- hegemónica, en detrimento de la pretensión de la República Argentina, y con el paraguas de sus acuerdos con los Estados Unidos de América. -

La Interpretación Dominante En Uruguay Sobre Los Orígenes De La

Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós- Graduação em História ISSN: 1415-9945 [email protected] Universidade Estadual de Maringá Brasil Casal, Juan Manuel La interpretación dominante en Uruguay sobre los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol. 19, núm. 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 929-953 Universidade Estadual de Maringá Maringá, Brasil Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305543302003 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Diálogos (Maringá. Online), v. 19, n.3, p. 929-953, set.-dez./2015. DOI 10.4025/dialogos.v19i3.1138 La interpretación dominante en Uruguay sobre los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza* Juan Manuel Casal ** Resumen. En ausencia de una justificación de la intervención uruguaya en la Guerra del Paraguay, fue un representante de los opositores a la misma, Luis A. de Herrera, quien produjo los primeros estudios significativos. Estos estudios, publicados entre 1908 y 1952, atribuyeron las causas de la guerra a la previa invasión de Uruguay por el Gral. Venancio Flores, con apoyo de Argentina y Brasil, y al enfrentamiento estructural entre Buenos Aires y las provincias argentinas, del cual la campaña contra Paraguay habría sido una instancia más. A partir de mediados del siglo XX, el influyente periódico Marcha de Montevideo adhirió a la interpretación de Herrera y la popularizó—aunque mediada por las tesis y teorías de otros autores—entre el público lector uruguayo. -

1 María Eugenia Jung U

Vol. 13, No. 2, Winter 2016, 172-211 Una universidad para Salto: de demanda localista a la agenda de los grupos de derecha radical (1968-1970)1 María Eugenia Jung Universidad de la República Introducción La instalación de una universidad “propia” fue largamente acariciada por variados sectores de la sociedad salteña, que la concibieron como otra forma de enfrentar el centralismo montevideano y dinamizar su propio desarrollo. Desde mediados de los años 40 hubo varias iniciativas al respecto, promovidas por organizaciones civiles, asociaciones profesionales y agrupaciones de padres, docentes y estudiantes con el apoyo de las autoridades municipales. Como resultado en noviembre de 1948 se colocó la piedra fundamental y se procedió a la posesión simbólica de los terrenos donde se pensaba instalar la futura Universidad del Norte (UN) y casi una década más tarde, en 1957, tras la intensa movilización de alumnos de bachillerato del Liceo Departamental, profesores y padres, se instalaron cursos de primer año de Derecho y Notariado de la Universidad de la República (UDELAR), lo que fue concebido en ámbitos locales como un primer paso en la creación de la UN. En diciembre de 1966, el diputado 1 Este artículo es una versión de mi tesis de maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación—UDELAR. La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El Movimiento pro Universidad del Norte de Salto (1968- 1973), defendida y aprobada en 2014. Una universidad para Salto 173 salteño Martín Boada presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley para su instalación que no prosperó2. -

List of Presidents of Uruguay

SNo Name Took office Left office Political party 1 Fructuoso Rivera November 6, 1830 October 24, 1834 Colorado 2 Carlos Anaya October 24, 1834 March 1, 1835 Colorado 3 Manuel Oribe March 1, 1835 October 24, 1838 National 4 Gabriel Antonio Pereira October 24, 1838 March 1, 1839 Colorado 5 Fructuoso Rivera March 1, 1839 March 1, 1843 Colorado 6 Manuel Oribe February 16, 1843 October 8, 1851 National 7 Joaquín Suárez March 1, 1843 February 15, 1852 Colorado 8 Bernardo Berro February 15, 1852 March 1, 1852 National 9 Juan Francisco Giró March 1, 1852 September 25, 1853 National 10 Venancio Flores September 25, 1853 March 12, 1854 Colorado 11 Juan Antonio Lavalleja September 25, 1853 October 22, 1853 Independent 12 Fructuoso Rivera September 25, 1853 January 13, 1854 Colorado 13 Venancio Flores March 12, 1854 August 29, 1855 Colorado 14 Luis Lamas August 29, 1855 September 10, 1855 National 15 Manuel Basilio Bustamante September 10, 1855 February 15, 1856 Colorado 16 José María Plá February 15, 1856 March 1, 1856 Colorado 17 Gabriel Antonio Pereira March 1, 1856 March 1, 1860 Colorado 18 Bernardo Berro March 1, 1860 March 1, 1864 National 19 Atanasio Aguirre March 1, 1864 February 15, 1865 National 20 Tomás Villalba February 15, 1865 February 20, 1865 National 21 Venancio Flores February 20, 1865 February 15, 1868 Colorado 22 Pedro Varela February 15, 1868 March 1, 1868 Colorado 23 Lorenzo Batlle y Grau March 1, 1868 March 1, 1872 Colorado 24 Tomás Gomensoro Albín March 1, 1872 March 1, 1873 Colorado 25 José Eugenio Ellauri March 1, 1873 January -

Guía De Recursos En Violencia Doméstica 2 Guía De Recursos En Violencia Doméstica Guía De Recursos En Violencia Doméstica 3

Guía de recursos en violencia doméstica 2 Guía de recursos en violencia doméstica Guía de recursos en violencia doméstica 3 Guía de recursos en violencia doméstica 4 índice Guía de recursos en violencia doméstica Presentación..............página 5 Introducción..............página 6 Información de carácter nacional.....página 15 Información Departamental Montevideo...........página 131 Artigas.......................página 19 Paysandú...............página 157 Canelones..................página 29 Río Negro..............página 167 Cerro Largo................página 57 Rivera.....................página 179 Colonia......................página 69 Rocha.....................página 189 Durazno.....................página 81 Salto.......................página 199 Flores..........................página 91 San José.................página 209 Florida........................página 99 Soriano..................página 219 Lavalleja....................página 111 Tacuarembó...........página 229 Maldonado...............página 119 Treinta y Tres........página 239 Referencias.............página 247 Este material ha sido elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Equipo encargado de su elaboración: Supervisión: Karina Ruiz. Textos: Karina Ruiz y Leonardo Peluso. Recolección de datos: Virginia Gil, Lidia De la Torre, Mariana González. Equipo de apoyo: Adriana Fontan, -

Issn: 1688-5058 Constitutional Reforms and Political

DAVID ALTMAN, DANIEL BUQUET Y JUAN PABLO INSTITUTO DE CIENCIA LUNA POLÍTICA DE LA CONSTITUTIONAL REFORMS AND FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA POLITICAL TURNOVER IN URUGUAY: UNIVERSIDAD DE LA WINNING A BATTLE, LOSING THE WAR REPÚBLICA. MONTEVIDEO, DOCUMENTO ON LINE Nº [02/11] URUGUAY. [JUNIO 2011] ISSN: 1688-5058 TÍTULO-CLAVE: DOCUMENTO DE TRABAJO (INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA. MONTEVIDEO) TÍTULO-CLAVE ABREVIADO: DOC. TRAB. (INST. CIENC. POLÍT., MONTEV.) Constitutional Reforms and Political Turnover in Uruguay: Winning a battle, losing the war David Altman Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, [email protected] Daniel Buquet Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República, [email protected] Juan Pablo Luna Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, [email protected] 1 ³6HUHPRVXna pobre y oscura republiquita, SHURWHQGUHPRVOH\HFLWDVDGHODQWDGLWDV´ José Batlle y Ordóñez in El Día Introduction &RQVWLWXWLRQDOUHIRUPVDUHDFUXFLDOLQWHUYHQLQJYDULDEOHPHGLDWLQJEHWZHHQ³KLVWRULFDO FDXVHV´DWWKHWLPHRIWKHLULPSOHPHQWDWLRQDQGWKHTXDOLW\RIGHPRFUDF\LQWKHLUDIWHUPDWK. Consequently, constitutional reforms are endogenous to the will of significant stakeholders at the moment of approval depending on the political-institutional and international context in which they transpire. Simultaneously, as an independent variable and across time, reforms vary in terms of the effects and externalities they produce and the ratchet effects (the irreversibility of enacted reform measures) they create (Pierson 2004). 8UXJXD\ SURYLGHV D ULFK PLOLHX WR H[DPLQH WKH SURMHFW¶V WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN. By almost any criteria, the country has been an institutionalized liberal democracy for a significant part of the 20th century, with political conflict and change following institutionalized and democratic procedures. Therefore, recent constitution-making has not been advocated or sought as a vehicle for LQWURGXFLQJEURDG³GHPRFUDWL]LQJ´UHIRUPV DVLQ other Latin American cases, particularly in the Andes). -

Anexo Estadístico*

ANEXO ESTADÍSTICO* Geografía Área: 175,215 km2. Capital: Montevideo. Otras ciudades importantes: Artigas, Canelones, Melo. Demografía y sociedad Población (1996): 3’163,763 habitantes. Densidad (1996): 18 habitantes por km2. Población por sectores Urbana 2’872,077 habitantes; rural 291,686 habitantes. (1996): Tasa de analfabetismo de la 3.1%. población de 10 años o más (1996): Idioma oficial: Español. * Fuente: http://www.rau.edu.uy/uruguay/generalidades/Uy.general.htm 57 SISTEMAS POLÍTICOS Y ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS: URUGUAY Economía Moneda: Peso uruguayo. Desempleo: 10.3% (1995); 11.9% (1996); 11.5% (1997). Población Primario 11.8%; secundario 24.9%; terciario 63.3%. Económicamente Activa (PEA) por sectores (1996): Balanza comercial: -0.8% (1995); -0.9% (1996); -1.2% (1997). Principales socios Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. comerciales: Principales productos de Ágata, amatista y arroz. exportación: Instituciones políticas Forma de gobierno: Es una República democrática con dos cámaras legislati- vas, el Senado y la Cámara de Representates (diputados). Principales partidos políticos: Partido Colorado, Partido Nacional (Blanco), Encuentro Progresista-Frente Amplio, Unión Civica, Nuevo Espacio. Promulgación de la Cons- 1967. titución vigente: Fuente: http://www.rau.edu.uy/uruguay/generalidades/Uy.general.htm 58 ANEXO ESTADÍSTICO Conformación partidista del Senado 1999 Partido Colorado: 10 escaños Nuevo Espacio: Partido Nacional: 1 escaño 10 escaños Partido Frente Amplio: 9 escaños Total de escaños: 30 Conformación partidista de la Cámara de Representantes 1994 Partido Colorado: 33 escaños Partido Nacional: Otros: 31 escaños 5 escaños Partido Frente Amplio: 30 escaños Total de escaños: 99 Fuente: Buquet Daniel, “Triple empate electoral”, en Voz y Voto, febrero de 1995. -

INTELLECTUALS and POLITICS in the URUGUAYAN CRISIS, 1960-1973 This Thesis Is Submitted in Fulfilment of the Requirements

INTELLECTUALS AND POLITICS IN THE URUGUAYAN CRISIS, 1960-1973 This thesis is submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Spanish and Latin American Studies at the University of New South Wales 1998 And when words are felt to be deceptive, only violence remains. We are on its threshold. We belong, then, to a generation which experiences Uruguay itself as a problem, which does not accept what has already been done and which, alienated from the usual saving rituals, has been compelled to radically ask itself: What the hell is all this? Alberto Methol Ferré [1958] ‘There’s nothing like Uruguay’ was one politician and journalist’s favourite catchphrase. It started out as the pride and joy of a vision of the nation and ended up as the advertising jingle for a brand of cooking oil. Sic transit gloria mundi. Carlos Martínez Moreno [1971] In this exercise of critical analysis with no available space to create a distance between living and thinking, between the duties of civic involvement and the will towards lucidity and objectivity, the dangers of confusing reality and desire, forecast and hope, are enormous. How can one deny it? However, there are also facts. Carlos Real de Azúa [1971] i Acknowledgments ii Note on references in footnotes and bibliography iii Preface iv Introduction: Intellectuals, Politics and an Unanswered Question about Uruguay 1 PART ONE - NATION AND DIALOGUE: WRITERS, ESSAYS AND THE READING PUBLIC 22 Chapter One: The Writer, the Book and the Nation in Uruguay, 1960-1973 -

Cinco Postas En El Siglo” “El Playa Hotel: Un Sueño Realizado”

Publicación Oficial del IUA La Forêt y Pascual Gattás Parada 6 Playa Mansa, Punta del Este, Uruguay (598) 4248 3233 [email protected] www.iua.edu.uy INDICE - La Comercial del Este ………………………………………………………………………… p 4 - Asamblea Representativa de Maldonado …………………………………………. p 28 Apéndice Nº 1 – Acta de Constitución de la Honorable Asamblea Apéndice Nº 2 – Elecciones del 29 de Noviembre de 1925 Anexos Apéndice Nº 3 - Cronología del proceso constitucional nacional Apéndice Nº 4 - Cronología del Poder Ejecutivo nacional - El Playa Hotel: un sueño realizado …………………………………………………… p 62 - Punta del Este: el universo de “Los Gordos” …………………………………….. p 82 - Varadura del Santa María de Luján en la playa El Emir ……………………. p 103 Agradecimientos A Ethel Pierri, “Belcha” Sader, Jorge Díaz y Leonel Tassano, por sus recuerdos. A César “Chacho” Sader, Rosa Hernández y su hijo Alejandro Sader, por el aporte de fotos y material impreso. A Juan Álvarez Márquez, por su crónica y a su madre, Irma Márquez, por las caricaturas de Iribarren. A Marguerite Fillerín de Iribarren, por ser presencia viva de esta historia. A la Prof. Susana Tizze, por la cronología del Poder Ejecutivo y colaboración en la coordinación general. A la Prof. Sandra Moreira, por la elaboración de la evolución constitucional del Uruguay. A la Prof. Sara Cayssials, por su invalorable espíritu crítico. A la investigadora e historiadora Prof. María Díaz de Guerra, por sus oportunas sugerencias y su reconfortante estímulo. Al Maestro Homero Burgueño, por la realización de las entrevistas correspondientes al Hotel Playa, por la coordinación general y la corrección de la publicación. A todos los que nos apoyaron en esta búsqueda. -

Ilson Y Los Tupamaros

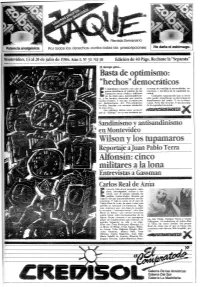

.Revista Semanario Por todos los derechos, contra todas las proscripciones . No daña el estómago. 13 al20 de julio de 1984. Año l. No 31 N$ 30 Edición de 40 Págs. Reclame la "Separata" El tiempo pasa ... Basta de optimismo: "hechos'' democráticos 1 .optimismo excesivo con que al ra tratar de conciliar la inconciliable: de gunos abordaron el reinicio de los mocracia y doctrina de la seguridad na contactos entre civiles y militares cional. no ha dado paso, lamentablemen Cualquier negociación' que se inicie te, a los hechos concretos que nuestra sólo puede desembocar en las formas de nación reclama. Y eso que, a estarse por transferencia del poder. Y en la demo las declaraciones del Vice-Almirante cracia. Neto. Sin recortes. Y sin doctrina Invidio, bastaba con sentarse ·alrededor de la seguridad nacional. de una mesa ... Los militares deben tener presente que el "diálogo" no es una instancia pa- Sandinisffio y antisandinismo en Montevideo ilson y los tupamaros Reportaje a Juan Pablo Tet·t·a Alfonsín: cinco militares a la lona Entrevistas a Gassman Carlos Real de Azúa vocar la vida de un pensador, ensa yista, investigador, crítico y do cente, por el propio cúmulo de Eperfiles intelectuales, llevaría un espacio del que lamentablemente no dis ponemos. Y más si, como en el caso de Carlos Real de Azúa, de entre todos esos perfiles se destacan los humanos. Diga mos en ton ces que, sin dejar de a ten!ler. la aversión ·-"aversión severa", dice Lisa Block de Behar- que nuestro ensayista sentía hacia toda representación de su figura, Jaque convoca a un prestigioso grupo de colaboradores para esbozar, en no, Ida Vitale, !Enrique Fierro y Carlos nuestra Separata, su vida y su obra.