Scarica La Rivista

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Italia Milano Roma Mondo Speciale Tefaf Berlino Londra New York Parigi Vienna SUPPLEMENTO DI «IL GIORNALE DELL’ARTE» N

A cura di Franco Fanelli Questo mese (Arte contemporanea e Gallerie) 146 mostre Anna Maria Farinato (Arte antica) in 72 città Laura Giuliani (Archeologia) Walter Guadagnini (Fotografia) di 15 Paesi «IL GIORNALE DELL’ARTE» | MARZO 2020 IL GIORNALE DELLE MOSTRE Italia Milano Roma Mondo Speciale Tefaf Berlino Londra New York Parigi Vienna SUPPLEMENTO DI «IL GIORNALE DELL’ARTE» N. 406 MARZO 2020 / SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI N. 406 MARZO 2020 / SOCIETÀ SUPPLEMENTO DI «IL GIORNALE DELL’ARTE» Un fotogramma del video «Nova» (2019) di Cao Fei. Cortesia (2019) di Cao Fei. Un fotogramma del video «Nova» dell’artista e di Vitamin Creative Space e Sprüth Magers. Dal 4 marzo al 17 maggio l’artista progetto espositivo per le Serpentine cinese presenta un nuovo Galleries di Londra. BOLOGNA GRESSONEY-SAINT-JEAN PISTOIA VENARIA REALE IL GIORNALE DELLE MOSTRE ITALIA Bologna Tutti insieme a casa Ricomposto il Polittico Griffoni, perla del Quattrocento emiliano «Santa Lucia» di Francesco del Cossa, Washington, Bologna. La riscoperta di un capola- National Gallery of Art. voro è la realizzazione di un evento In alto, Cecilia Cavalca che resterà probabilmente irripetibi- e Mauro Natale «Nudo femminile di schiena» (1735 ca) di Pierre Subleyras e, sotto, il logo della mostra le. Nell’epico racconto di un «ritorno a casa», nel mistico ritrovarsi di quel Così, in una mostra vo- Venaria gruppo di santi eleganti e solenni, una lutamente concentrata squadra di campioni spirituali «ricon- e filologica, dove a in- vocata» dopo quasi 300 anni, c’è, infat- cantare è, come sempre ti, il sapore dell’impresa memorabile. dovrebbe essere, la rara Tra Barocco e C’è, insomma, aria di festa, a Bologna, qualità degli originali, nell’accogliere questa mostra, «La ri- l’unica concessione alla Neoclassicismo scoperta di un capolavoro. -

ITALIAN ART SOCIETY NEWSLETTER XXIX, 3, Fall 2018

ITALIAN ART SOCIETY NEWSLETTER XXIX, 3, Fall 2018 An Affiliated Society of: College Art Association Society of Architectural Historians International Congress on Medieval Studies Renaissance Society of America Sixteenth Century Society & Conference American Association of Italian Studies President’s Message from Sean Roberts Rosen and I, quite a few of our officers and committee members were able to attend and our gathering in Rome September 15, 2018 served too as an opportunity for the Membership, Outreach, and Development committee to meet and talk strategy. Dear Members of the Italian Art Society: We are, as always, deeply grateful to the Samuel H. Kress Foundation for their support this past decade of these With a new semester (and a new academic year) important events. This year’s lecture was the last under our upon us once again, I write to provide a few highlights of current grant agreement and much of my time at the moment IAS activities in the past months. As ever, I am deeply is dedicated to finalizing our application to continue the grateful to all of our members and especially to those lecture series forward into next year and beyond. As I work who continue to serve on committees, our board, and to present the case for the value of these trans-continental executive council. It takes the hard work of a great exchanges, I appeal to any of you who have had the chance number of you to make everything we do possible. As I to attend this year’s lecture or one of our previous lectures to approach the end of my term as President this winter, I write to me about that experience. -

Il Palazzo Ducale Di Sassuolo: Prospettive Per L’Intervento Di Restauro Del Fronte Meridionale

Il Palazzo Ducale di Sassuolo: prospettive per l’intervento di restauro del fronte meridionale. La contestualizzazione paesaggistica del complesso. Arch. Emanuela Storchi, Funzionario Architetto presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara Responsabile Unico del Procedimento Il Palazzo Ducale di Sassuolo è interessato da un progetto di restauro relativo al fronte sud del complesso che ha lo scopo non solo di consolidare e rifunzionalizzare il fronte che si affaccia sui Giardini Ducali con la sua scenografica terrazza e la sottostante vasara (spazio destinato al ricovero invernale delle piante in vaso), ma anche di ripristinare il sistema di visuali originali che dal palazzo permettevano di traguardare il casino di caccia, mediante la riapertura della loggiato centrale. L’intervento si avvarrà di due finanziamenti per un importo complessivo di 4.200.000 Euro: -Fondi per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013, riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n.38 del 2012, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per un importo di 3.500.000 Euro -Fondi provenienti dalla rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 140, della legge 232/2016, per un importo di 700.000 Euro. La gara per i servizi tecnici e di progettazione è stata pubblicata dalla Centrale di Committenza INVITALIA per conto delle Gallerie Estensi in data 3 Marzo 2020 ed il bando e le informazioni sono disponibili sui siti web istituzionali dei due soggetti. -

Ambassadors in Golden-Age Madrid the Court of Philip IV Through Foreign Eyes

Ambassadors in Golden-Age Madrid The Court of Philip IV through Foreign Eyes edited by Jorge Fernández-Santos and José Luis Colomer prologue by John H. Elliott epilogue by Miguel-Ángel Ochoa Brun Nationalism and Transnationalism in the Court of Spain | 13 Prologue: Nationalism and Transnationalism in the Court of Spain John H. Elliott In the summer of 1963 Lord Hailsham, at that time the British Minister for Science, came back from Moscow, where he had been sent as the emissary of the Prime Minister, Harold Macmillan, to take part in negotiations being conducted with the Russians for partial nuclear disarmament. He returned to London with presents for Macmillan from his opposite number, Nikita Kruschev, the Premier of the Soviet Union. These consisted of caviar, crab meat and wine. Macmillan reciprocated with a vase and some Stilton cheese.1 It was one further, and rather banal, episode in the long story of diplomatic gift-giving that is a central theme of this book. Madrid, the seat of the Spanish court since 1561, was a great, and perhaps the greatest, European centre for the exchange of diplomatic gifts during the later sixteenth and seventeenth centuries. Effectively the capital of a world- wide monarchy, the Monarquía española, Madrid exercised a gravitational pull over the representatives of the other states of Europe, whether they were en- emies or rivals, allies or satellites of the Spanish crown. At least until the 1640s and 1650s, when Spain’s European hegemony ceased to be taken for granted, the Spanish Habsburg monarchs, Philip II, Philip III and Philip IV, enjoyed a commanding position on the international stage. -

Carte, Mappe E Storie Di Viaggi E Viaggiatori Gallerie Estensi

ATTUALITÀ ATTUALITÀ ATTUALITÀ CONSIGLIO CULTURA ALLE PAGINE 10 E 11 EnERgie Sito Unesco “Cappotto” Urbanistica diffuse Modena a sei scuole Il percorso Le Stagioni dei Teatri Music Hub lo festeggia modenesi dell’avviso Prosa a Storchi e Passioni A PAGINA 6 A PAGINA 12 A PAGINA 14 A PAGINA 16 E 17 Opera al Comunale Pavarotti randi interpreti e grande lirica Gdal 26 ottobre con “Il Corsaro” di Verdi fino al 7 aprile con il “Serse” di Haendel. In mezzo Maderna, Puccini, Taralli, Giordano. Allo Storchi si parte il 3 ottobre con “Lettere a Nour” e dal 18 al 21 Alessandro Gassmann mette in scena un “Fronte del porto” Giornale fondato nel 1961 calato nell’attualità partenopea. Stampato su carta premiata con etichetta ambientale 100% Modena Mensile anno 57 n. 8 Ottobre 2018 Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1 Blue Angel- n.reg. RAL - UZ 72, fornita da Papierfabric Utzendorf AG Attualità A PAGINA 7 E 13 Attualità A PAGINA 15 Manovra Maggio 2019 antismog Giro d’Italia da ottobre Pedalare e Motor Show iparte da ottobre Rla manovra antinquinamento sicuri prevista dal Piano integrato per la qualità dell’aria (Pair 2020) della Regione Emilia-Romagna che l prossimo maggio comporta limitazioni vedrà Modena al centro al traffico fino al 31 I di due eventi straordinari marzo 2019 e che di sport e promozione. quest’anno per la Il 21 maggio la corsa prima volta allarga il rosa arriva a Modena divieto di circolazione da Ravenna e il giorno anche ai veicoli diesel dopo riparte da Carpi. -

Catalogo Genovesino.Pdf

ge no vesi no Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona a cura di Francesco Frangi Valerio Guazzoni Marco Tanzi COMITATO CLAUDIO PRESTATORI Restauri RINGRAZIAMENTI AUTORI DELLE SCHEDE GENOVESINO MONTEVERDI 450 Allegri Laura e Carena-Ragazzoni S.n.c Natura e invenzione Museo Camuno - CaMus, Breno (BS) Laboratorio di Manutenzione Conservativa Tutto il personale del Settore Cultura Agostino Allegri, Francesca Bazza, Giulia Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Museo Berenziano del Seminario Vescovile del Patrimonio Storico Artistico del Musei e City Branding Bellagamba, Giambattista Ceruti, Laura nella pittura del Seicento e del Turismo di Santa Maria della Pace, Cremona Comune di Cremona Greta Filippini, portavoce del Sindaco Cironi, Pamela Cremonesi, Ilaria Depetri, a Cremona Regione Lombardia Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, Laboratorio di Restauro snc di Sonia Nani Domenico Fazzi, Andrea Fenocchio, Adam Comune di Cremona Genova e Barbara Cerrina Feroni Roberta Aglio, Emilio Albertini, Laura Ferrari, Francesco Frangi, Milena Goisa, Rizzi Luigi Restauri, Cremona a cura di Francesco Frangi, Comune di Mantova Museo dei Beni Culturali Cappuccini, Allegri, Annamaria Aquilino, Raffaella Valerio Guazzoni, Martina Imbriaco, Teatro A. Ponchielli Genova Mariarita Signorini, Firenze Arisi, Luigi Armondi, Raffaella Barbierato, Giorgia Lottici, Lisa Marcheselli, Daniel Valerio Guazzoni, Marco Tanzi Museo del Violino Museo di Palazzo d’Arco, Mantova Andrea Bardelli, Jean-Luc Baroni, Daniele Merico, Simona Paglioli, Livia Rapetti, Fondazione Stauffer Complesso Monumentale della Pilotta - Assicurazioni Benati, Raffaella Besta, Stefania Buganza, Laura Sala, Camilla Salghetti, Beatrice Cremona, Museo Civico Istituto C. Monteverdi Galleria Nazionale di Parma AXA Art Versicherung AG Francesca Campana, Stefania Castellana, Tanzi, Marco Tanzi, Alfredo Vandoni «Ala Ponzone» Dipartimento di Musicologia e Beni Fondazione Istituto Gazzola, Piacenza Synkronos Italia S.r.l. -

Pieghevole-Campori.Pdf

Progetto scientifico e coordinamento: Elena Fumagalli Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di studi linguistici e culturali Contatti: E - mail: [email protected] Il collezionismo di autografi Per connettersi alla piattaforma Zoom e partecipare alla giornata di studio: nell’Ottocento e l’ autografoteca ID riunione: 987 641 9828 Passcode : 6jYXWZ di Giuseppe Campori https://unimore - it.zoom.us/j/9876419828?pwd=ZU9LcUpkMnBaSGFLTEdOYWZuWkUzdz09 Martedì 23 febbraio 2021 · Ore 9:30 - 17.30 Dipartimento di studi linguistici e culturali Largo S. Eufemia 19 Modena 9.30 – 12.30 14.00 - 17.30 Presiede : MARTINA BAGNOLI · Gallerie Estensi, Modena Presiede: MATTEO AL KALAK · Università di Modena e Reggio Emilia MATTEO AL KALAK, ELENA FUMAGALLI · Università di Modena e Reggio Emilia GRAZIA MARIA DE RUBEIS · Biblioteca Estense Universitaria Un progetto di Digital Humanities : metadatazione e digitalizzazione Oltre l' Autografoteca . La Raccolta Campori in Biblioteca Estense dell' Autografoteca Campori ROSIANA SCHIUMA · DHMoRe Alle origini dell' Autografoteca Campori: la collezione della MARCO CALLEGARI · Università Cattolica di Brescia famiglia Gandini. Per una introduzione alla storia del collezionismo di autografi in Italia, Francia, Inghilterra e Germania: dalle origini al XIX secolo. MARCO IACOVELLA · DHMoRe Le carte dei Gonzaga di Guastalla nell' Autografoteca Campori: indagini su un archivio disperso. PAOLO VIAN · Archivio Apostolico Vaticano Gaetano Ferraioli, un collezionista di autografi nella Roma ottocentesca. ANGELA FIORE · DHMoRe 'Vuoi un autografo mio? Eccolo... Il tuo Donizetti'. Firme musicali come beni da collezione. ANTONELLA IMOLESI POZZI · già Biblioteca Saffi , Forlì Le Raccolte Piancastelli. Un esempio di collezionismo fra Ottocento e CARLO BAJA GUARIENTI · DHMoRe Novecento. Le fatiche di un bibliotecario: Luigi Napoleone Cittadella raccoglitore di autografi. -

Dott. Giovanni Sassu

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome SASSU GIOVANNI E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 16/04/1970 ESPERIENZA LAVORATIVA • 1/7/2008 – ad oggi Conservatore del Museo della Cattedrale e dei Musei di Arte Antica di Ferrara • Nome e indirizzo del datore di Comune di Ferrara, Piazza Municipale 2, 44121, Ferrara (Italia) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente pubblico, settore Cultura e Musei • Tipo di impiego Istruttore Direttivo Culturale, Settore Attività Culturali, cat. D/D1, a tempo indeterminato • Principali mansioni e responsabilità Curatore delle collezioni e responsabile della Fototeca Civica | dal 1° giugno 2016 con attribuzione specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera F, CCNL. • 1/11/2002 – 30/6/2008 Conservatore Curatore Mostre e Musei • Nome e indirizzo del datore di Comune di Ferrara, Piazza Municipale 2, 44121, Ferrara (Italia) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente pubblico, settore Cultura e Musei • Tipo di impiego Contratto Coordinato Continuativo • Principali mansioni e responsabilità Curatela del Museo della Cattedrale e affiancamento scientifico per le mostre della Fondazione Ferrara Arte (Palazzo dei Diamanti) • 1/10/1999 – 31/12/200 Responsabile progetti • Nome e indirizzo del datore di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, via delle Donzelle 2, 40126, Bologna (Italia) lavoro • Tipo di azienda o settore Fondazione bancaria attiva nel settore culturale • Tipo di impiego Contratto a tempo determinato • P rincipali mansioni e responsabilità Coordinatore dei progetti della suddetta Fondazione per “Bologna 2000, città europea della cultura”. • 1/11/2002 – 30/6/2000 Consulente storico artistico • Nome e indirizzo del datore di Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, Bologna (Italia) lavoro • Tipo di azienda o settore Ente territoriale di tutela beni culturali • Tipo di impiego Contratto a progetto • Principali mansioni e responsabilità Responsabile schedatura OA chiese: chiesa di Santa Cristina e di San Giuliano (1996); chiesa di Santo Stefano (1997-1998). -

Quaderno 2 MODENA.Indd

GLI ESTE DOPO GLI ESTE a cura di Pamela Volpi e Valentino Sani A MODENA E SASSUOLO NEI LUOGHI DEL POTERE ESTENSE Sommario Luoghi Piante 4 Modena nel Seicento 6 Modena tra Settecento e Ottocento 7 Modena oggi 8 Palazzo ducale, Modena 20 Collegio San Carlo, Modena 24 Palazzo ducale, Sassuolo 38 Cronologia del ducato estense 42 Albero genealogico degli Este 46 Ascolti musicali 50 Bibliografia essenziale Gli itinerari culturali di Bel composto: storia, arte, musica fascicolo n. 2/2019 | sabato 6 aprile 2019 a cura di Pamela Volpi e Valentino Sani Modena nel Seicento Palazzo ducale Collegio San Carlo 4 5 Modena tra Settecento e Ottocento Modena oggi Palazzo ducale Collegio San Carlo 6 7 cazione delle terre ferraresi da parte di Clemen- ultimata (lato destro e torrione centrale comple- te VIII. Ferrara faceva parte dei territori dello tati, lato sinistro al secondo piano), il grande sca- Stato pontifi cio mentre il ducato di Modena e lone e il loggiato sui lati sud e ovest del cortile. Reggio era feudo di in- Con i duchi Rinaldo I, vestitura imperiale. Francesco III ed Ercole La ricca e numerosa III, la costruzione non corte potè a stento in- progredì molto se si ec- sediarsi in città: oltre al cettua il completamento castello, furono occupati della facciata sinistra; si due palazzi di famiglie deve invece a France- nobili modenesi, due sco IV e Francesco V interi conventi, per cui (prima metà dell'Ot- fu indispensabile met- tocento) il completa- ter subito mano a lavori mento del lato orientale di adeguamento e am- (fronte prospiciente i pliamento del castello. -

Contratti.Pdf

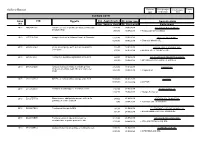

Gallerie Estensi Esercizio Data Stampa : Ora Stampa : Pagina : 2019 13/01/2020 10:11 1 ELENCO LOTTI Anno CIG Oggetto Imp. Aggiudicazione Dt. Inizio lavori Aggiudicatario Rif. Imp. Somme Liquid. Dt. Fine Lavori Partecipanti 2019 Z4B26F1139 Servizi connessi al prestito del busto di Mussolini 1.830,00 20/02/2019 Fondazione Brescia Musei di Adolfo Wildt 1.500,00 15/07/2019 -> Fondazione Brescia Musei 2019 Z87272ED0A indagini strutturali al Palazzo Ducale di Sassuolo 5.250,00 15/02/2019 Giancarlo Maselli SRL 5.250,00 30/03/2019 -> Giancarlo Maselli SRL 2019 Z6026C57E3 intervento di spurgo pozzi neri presso palazzo 155,00 18/01/2019 NUOVA JOLLY SPURGHI SRL Coccapani 155,00 24/01/2019 -> NUOVA JOLLY SPURGHI SRL 2019 Z612EF8C2 Fornitura di quotidiani digitalizzati anno 2018 460,00 01/02/2019 MICROSERVICE FERRETTI ANDREA 460,00 30/09/2019 -> MICROSERVICE FERRETTI ANDREA 2019 Z7F2643EB5 fornitura e posa di vetrata in cristallo presso 2.820,00 11/01/2019 Carpilock srl l`ingresso di entrata degli uffici al 4° piano del PDM 2.820,00 30/03/2019 -> Carpilock srl 2019 Z97271AEC7 ME PA - servizio di ufficio stampa anno 2019 23.000,00 01/02/2019 CLP SRL 23.000,00 31/12/2019 -> CLP SRL 2019 Z7F27C0670 Fornitura 10 datalogger e 11 batterie al litio 1.147,00 28/03/2019 Giorgio Bormac srl 1.147,00 15/04/2019 -> Giorgio Bormac srl 2019 ZC627E7F59 Manutenzione obbligatoria annuale 2019 della 249,22 01/04/2019 AZIENDA USL DI MODENA piattaforma mobile della GE 0,00 30/04/2019 -> AZIENDA USL DI MODENA 2019 Z8928EFB83 Fornitrura di libri per la BEU 691,63 24/06/2019 -

Gallerie Estensi Modena | Sassuolo | Ferrara Scuola Dell’Infanzia E Scuola Primaria Offerta Didattica 2020/2021 Galleria Estense Di Modena Offerta Didattica 2020–2021

Offerta didattica Scuola dell’infanzia 2020/2021 e scuola primaria Modena | Sassuolo | Ferrara | Sassuolo | Modena Gallerie Estensi Galleria Estense di Modena Offerta didattica 2020–2021 Galleria Estense Piazza Sant’Agostino 337, Modena www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense Informazioni e prenotazioni attività didattiche Paola Bigini | 059/4395715 | [email protected] www.gallerie-estensi.beniculturali.it/visite-scolastiche Storia di una Scuole primarie, classi 4° e 5° Modalità di partecipazione: didattica tradizionale famiglia: gli e didattica a distanza Este a Ferrara Con questa visita scopriremo assieme le vicende della famiglia Estense: approfondiremo la storia dei primi duchi, nel periodo precedente il 1598 anno della devoluzione di Ferrara al Papato. I molti ritratti presenti nelle collezioni estensi saranno la base di partenza per raccontarne la storia, le loro differenti passioni e alcune curiosità e intrighi che li hanno visti tra i maggiori protagonisti della loro epoca. Informazioni e prenotazioni Paola Bigini | 059/4395715 [email protected] Storia di una Scuole primarie, classi 4° e 5° Modalità di partecipazione: didattica tradizionale famiglia: gli e didattica a distanza Este a Modena In questo itinerario si narrano le vicende della famiglia d’Este dopo che nel 1598 i duchi furono costretti a lasciare la corte di Ferrara, che sarà annessa allo Stato Pontificio, per trasferirsi a Modena, che da allora diventerà la capitale del ridimensionato Stato Estense. Seguiremo le vicende politiche, gli amori e le passioni dei vari duchi che si sono succeduti alla guida del Ducato fino alla loro definitiva dipartita dalla città nel 1859. Più di 250 anni di storia raccontati attraverso i numerosi ritratti e altre opere presenti nelle collezioni estensi; anni difficili, anni di grandi guerre, lotte interne e pestilenze, ma anche anni di vitalità creativa, appassionato collezionismo e grandi personalità. -

Gallerie Estensi Modena | Sassuolo | Ferrara Scuola Secondaria Offerta Didattica 2019/2020 Galleria Estense Di Modena Offerta Didattica 2019–2020

Offerta didattica Scuola secondaria 2019/2020 Modena | Sassuolo | Ferrara | Sassuolo | Modena Gallerie Estensi Galleria Estense di Modena Offerta didattica 2019–2020 Galleria Estense Piazza Sant’Agostino 337, Modena www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense Informazioni e prenotazioni attività didattiche Paola Bigini | 059/4395715 | [email protected] www.gallerie-estensi.beniculturali.it/visite-scolastiche Le arti sorelle tra Scuole secondarie di 1° e 2° grado Visita al Scuole secondarie di 2° grado musica e pittura Palazzo Ducale di Modena Alla corte estense la musica, fondamento della cre- Con l’arrivo della Corte Estense a Modena l’antico azione artistica, ricopre un ruolo estremamente castello, che si ergeva al limitare della città, venne importante. Ricercando quali strumenti musicali individuato come l’edificio più adatto, se adeguata- sono presenti nei quadri e osservando gli strumenti mente trasformato, a diventare la nuova residenza musicali conservati alla Galleria Estense si coglierà dei Duchi. appieno il valore che la musica ricopriva in epoca ri- Visitare gli ambienti del Piano Nobile in cui i Duchi nascimentale e barocca. L’intreccio fra musica e arte ospitarono la prestigiosa collezione di quadri, oggi consentirà di fruire della collezione in maniera sug- esposta alla Galleria Estense, permette di avere un’i- gestiva, partecipativa e rielaborativa. dea della raffinata cultura che ha sempre caratteriz- La visita permette di focalizzare l’attenzione, oltre zato la famiglia d’Este. che sugli strumenti musicali rari e preziosi conser- vati in Galleria Estense, anche su quei dipinti in cui Ω La visita si svolge al Palazzo Ducale di Modena sono ritratti. Infine l’ascolto di brani musicali di epoca barocca consente di recuperare le armonie sonore che stanno alla base della produzione musicale successiva.