I Contexte Et Elements D'execution Du Programme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plan D'aménagement Et De Gestion Du Parc National Cœlacanthe 2017

Parcs Nationaux RNAPdes Comores UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Parcs Nationaux des Comores Plan d’Aménagement et De Gestion du Parc National Cœlacanthe 2017-2021 Janvier 2018 Les avis et opinions exprimés dans ce document sont celles des auteurs, et ne reflètent pas forcément les vues de la Vice Présidence - Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ni du PNUD, ni du FEM (UNDP - GEF) Mandaté par L’Union des Comores, Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Parcs nationaux des Comores Et le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD Fonds Mondial pour l’Environnement, FEM Maison du PNUD, Hamramba BP. 648, Moroni, Union des Comores T +269 7731558/9, F +269 7731577 www.undp.org Titre du Projet d’appui RNAP Développement d’un réseau national d’aires protégées terrestres et marines représentatives du patrimoine naturel unique des Comores et cogérées par les communautés villageoises locales. PIMS : 4950, ID ATLAS : 00090485 Citation : Parcs nationaux des Comores (2017). Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National Cœlacanthe. 2017-2021. 134 p + Annexes 98 p. Pour tous renseignements ou corrections : Lacroix Eric, Consultant international UNDP [email protected] Fouad ABDOU RABI, Coordinateur RNAP [email protected] Plan d’aménagement et de gestion du Parc national Cœlacanthe - 2017 2 Avant-propos Depuis 1994 le souhait des Comoriennes et Comoriens et de leurs amis du monde entier est de mettre en place un Système pour la protection et le développement des aires protégées des Comores. -

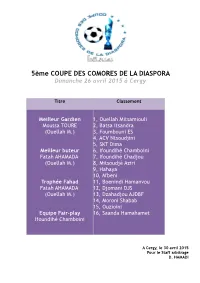

Résultats CCD 5

5ème COUPE DES COMORES DE LA DIASPORA Dimanche 26 avril 2015 à Cergy Titre Classement Meilleur Gardien 1, Ouellah Mitsamiouli Moussa TOURE 2, Batsa Itsandra (Ouellah M.) 3, Foumbouni ES 4, ACV Ntsoudjini 5, SKT Dima Meilleur buteur 6, Ifoundihé Chamboini Fatah AHAMADA 7, Ifoundihé Chadjou (Ouellah M.) 8, Mitsoudjé Aziri 9, Hahaya 10, M'beni Trophée Fahad 11, Boenindi Hamanvou Fatah AHAMADA 12, Djomani DJS (Ouellah M.) 13, Dzahadjou AJDBF 14, Moroni Shabab 15, Ouzioini Equipe Fair-play 16, Saanda Hamahamet Ifoundihé Chamboini A Cergy, le 30 avril 2015 Pour le Staff arbitrage D. HAMADI CCD 2015 / POULE A Tableau des matches Matches Équipes Scores Équipes Foumbouni E-S 2 – 0 AJDBF Dzahadjou Ouzioini 0 – 1 Mitsoudjé AZIRI AJDBF Dzahadjou 0 – 2 Mitsoudjé AZIRI Foumbouni E-S 3 – 0 Ouzioini Foumbouni E-S 2 – 2 Mitsoudjé AZIRI Ouzioini 1 – 1 AJDBF Dzahadjou Tableau des points 1er Match 2ème Match 3ème Match Total Diff. Foumbouni E-S 3 3 1 7 7 AJDBF Dzahadjou 0 0 1 1 / Ouzioini 0 0 1 1 / Mitsoudjé AZIRI 3 3 1 7 5 Rappel : victoire : + 3 / nul : + 1 / défaite : 0 Premier : Foumbouni ES / Deuxième : Mitsoudjé AZIRI CCD 2015 / POULE B Tableau des matches Matches Équipes Scores Équipes Ifoundihé Chamboini 1 – 1 Ifoundihé Chadjou Djomani DJS 1 – 0 Hahaya Ifoundihé Chadjou 0 – 1 Hahaya Djomani DJS 0 – 1 Ifoundihé Chamboini Ifoundihé Chadjou 5 – 2 Djomani DJS Hahaya 0 – 0 Ifoundihé Chamboini Tableau des points 1er Match 2ème Match 3ème Match Total Diff. Ifoundihé Chamboini 1 3 1 5 / Ifoundihé Chadjou 1 0 3 4 6 Djomani DJS 3 0 0 3 3 Hahaya 0 3 1 4 / Rappel : victoire : + 3 / nul : + 1 / défaite : 0 Premier : Ifoundihé Chamboini / Deuxième : Ifoundihé Chadjou CCD 2015 / POULE C Tableau des matches Matches Équipes Scores Équipes Batsa Itsandra 0 – 0 ACV Ntsoudjini Moroni Al-Shabab 2 – 1 Saada Hamahamet ACV Ntsoudjini 2 – 0 Saada Hamahamet Batsa Itsandra 2 – 0 Moroni Al-Shabab Moroni Al-Shabab 1 – 3 ACV Ntsoudjini Saada Hamahamet 0 – 2 Batsa Itsandra Tableau des points 1er Match 2ème Match 3ème Match Total Diff. -

Eies) Et Plan De Gestion Environnementale Et Sociale (Pges) Du Projet Comoresol – Grandes Comores

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement ---------------- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ---------------- PROGRAMME REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION RCIP-4 ------ ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) ET PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROJET COMORESOL – GRANDES COMORES Version finale Novembre 2019 SOMMAIRE SOMMAIRE 1 - RESUME EXECUTIF EN FRANCAIS ..................................................................... 7 2 - UFUPIZI WA MTRILIYO NDZIANI .................................................................... 27 3 - CONTEXTE GENERAL, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’ELABORATION DE L’EIES ........................................................................................................................ 46 4 - BREVE DESCRIPTION DU PROJET ................................................................... 51 5 - CADRE JURIDIQUE ET LES POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE .............................................................................................................. 81 6 - DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 97 7 - CONSULTATION DU PUBLIC .......................................................................... 154 8 - ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET ........................................................................................... 155 ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL -

Socmon Comoros NOAA

© C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme 2010 C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non-profit company registered in England no. 5606924 and local partner organizations. The study described in this report was funded by the NOAA Coral Reef Conservation Program. Suggested citation: C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme (2010) SOCIO- ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS. A Report Submitted to the NOAA Coral Reef Conservation Program, USA 22pp FOR MORE INFORMATION C3 Madagascar and Indian Ocean NOAA Coral Reef Conservation Program Islands Programme (Comoros) Office of Response and Restoration BP8310 Moroni NOAA National Ocean Service Iconi 1305 East-West Highway Union of Comoros Silver Spring, MD 20910 T. +269 773 75 04 USA CORDIO East Africa Community Centred Conservation #9 Kibaki Flats, Kenyatta Beach, (C3) Bamburi Beach www.c-3.org.uk PO BOX 10135 Mombasa 80101, Kenya [email protected] [email protected] Cover photo: Lobster fishers in northern Grande Comore SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS Edited by Chris Poonian Community Centred Conservation (C3) Moroni 2010 ACKNOWLEDGEMENTS This report is the culmination of the advice, cooperation, hard work and expertise of many people. In particular, acknowledgments are due to the following for their contributions: COMMUNITY CENTRED -

Towards a More United & Prosperous Union of Comoros

TOWARDS A MORE UNITED & PROSPEROUS Public Disclosure Authorized UNION OF COMOROS Systematic Country Diagnostic Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ABBREVIATIONS & ACRONYMS i CPIA Country Policy and Institutional Assessment CSOs Civil Society Organizations DeMPA Debt Management Performance Assessment DPO Development Policy Operation ECP Economic Citizenship Program EEZ Exclusive Economic Zone EU European Union FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product GNI Gross National Income HCI Human Capital Index HDI Human Development Index ICT Information and Communication Technologies IDA International Development Association IFC International Finance Corporation IMF International Monetary Fund INRAPE National Institute for Research on Agriculture, Fisheries, and the Environment LICs Low-income Countries MDGs Millennium Development Goals MIDA Migration for Development in Africa MSME Micro, Small, and Medium Enterprises NGOs Non-profit Organizations PEFA Public Expenditure and Financial Accountability PPP Public/Private Partnerships R&D Research and Development SADC Southern African Development Community SDGs Sustainable Development Goals SOEs State-Owned Enterprises SSA Sub-Saharan Africa TFP Total Factor Productivity WDI World Development Indicators WTTC World Travel & Tourism Council ii ACKNOWLEDGEMENTS We would like to thank members of the Comoros Country Team from all Global Practices of the World Bank and the International Finance Corporation, as well as the many stakeholders in Comoros (government authorities, think tanks, academia, and civil society organizations, other development partners), who have contributed to the preparation of this document in a strong collaborative process (see Annex 1). We are grateful for their inputs, knowledge and advice. This report has been prepared by a team led by Carolin Geginat (Program Leader EFI, AFSC2) and Jose Luis Diaz Sanchez (Country Economist, GMTA4). -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -

Developing Baseline Information and Indicators: Adapting Water Resource Management in the Comoros to Increase Capacity to Cope with Climate Change

Le Groupe-conseil baastel s.p.r.l. Rue des Colonies 11 B-1000 Bruxelles Tél: ++32-(0)2 517 61 40 www.baastel.com Email: [email protected] Developing Baseline Information and Indicators: Adapting Water Resource Management in the Comoros to Increase Capacity to Cope with Climate Change - Final Synthesis Report Submitted by: Le Groupe-conseil baastel s.p.r.l. Gaétan Quesne Olivier Beucher March 30, 2011 Baseline Information and Indicators - Adapting Water Resource Final Synthesis Report Management in the Comoros to Increase Capacity to Cope with Climate Change Table of Content Introduction and scope of the mandate ................................................................ 1 Methodology .......................................................................................................... 1 Relevance of the indicators ................................................................................... 3 Detailed Baseline Data .......................................................................................... 8 Means of verification of the methods to be used for measuring the indicators . 12 Outcomes targets, outputs and projected activities ............................................ 13 Conclusions and Recommendations ................................................................... 18 Annex 1 – Terms of Reference ............................................................................ 20 Annex 2 – List of persons interviewed during the two missions ........................ 26 Annex 3 – Updated Results Framework -

Projet De Collecte Et De Commercialisation De Cafe : Cas De Barakani, Region De Ouani, Anjouan Comores »

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) DEPARTEMENT ECONOMIE 3em cycle MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) Option : Entreprise-Coopérative-Association (ECA) Thème « PROJET DE COLLECTE ET DE COMMERCIALISATION DE CAFE : CAS DE BARAKANI, REGION DE OUANI, ANJOUAN COMORES » Présenté par : Monsieur MIFTAHOU Bacar Encadreur Pédagogique: Monsieur LAZAMANA Pierre André, Maitre de conférences à l’Université d’Antananarivo Encadreur Professionnel : Monsieur RANDRIANARIJAONA Luis Jensen, Enseignant à l’Institut Privé des Novateurs de Madagascar Année Universitaire 2012-2013 Date de soutenance : 05 Octobre 2015 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) DEPARTEMENT ECONOMIE 3em cycle MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) Option : Entreprise-Coopérative-Association (ECA) Thème « PROJET DE COLLECTE ET DE COMMERCIALISATION DE CAFE : CAS DE BARAKANI, REGION DE OUANI, ANJOUAN COMORES » Présenté par : Monsieur MIFTAHOU Bacar Encadreur Pédagogique: Monsieur LAZAMANA Pierre André, Maitre de conférences à l’Université d’Antananarivo Encadreur Professionnel : Monsieur RANDRIANARIJAONA Luis Jensen, Enseignant à l’Institut Privé des Novateurs de Madagascar Année Universitaire 2012-2013 REMERCIEMENTS Nous tenons d’ abord à remercier le seigneur Dieu, le Tout puissant, qui nous a donné la santé, le courage et la force de réaliser ce présent ouvrage. -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja

H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement

UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

Insitutional and Social Responses to Hazards Related to Karthala Volcano, Comoros: Part I: Analysis of the May 2006 Eruptive

Insitutional and social responses to hazards related to Karthala volcano, Comoros: Part I: Analysis of the May 2006 eruptive crisis Julie Morin, Franck Lavigne, Patrick Bachèlery, Anthony Finizola, Nicolas Villeneuve To cite this version: Julie Morin, Franck Lavigne, Patrick Bachèlery, Anthony Finizola, Nicolas Villeneuve. Insitutional and social responses to hazards related to Karthala volcano, Comoros: Part I: Analysis of the May 2006 eruptive crisis. Shima : The International Journal of Research into Island Cultures., Shima Publishing, 2009, 3 (1), pp.33–53. hal-03010553 HAL Id: hal-03010553 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03010553 Submitted on 20 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Morin et al – Responses to Hazards, Karthala (Comoros) Part I INSTITUTIONAL AND SOCIAL RESPONSES TO HAZARDS RELATED TO KARTHALA VOLCANO, COMOROS PART I: Analysis of the May 2006 eruptive crisis JULIE MORIN Université de la Réunion <[email protected]> FRANCK LAVIGNE Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne <[email protected]> PATRICK BACHELERY Université de la Réunion <[email protected]> ANTHONY FINIZOLA Université de la Réunion <[email protected]> NICHOLAS VILLENEUVE Université de la Réunion <[email protected]> Abstract This paper aims at understanding the failure of the crisis management system during the 2006 eruption of Karthala volcano on Grande Comore Island. -

COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (As of 18 April 2014)

! p " p !( COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (as of 18 April 2014) NEEDS AND RESPONSE PER SECTOR: BAMBAO CAMP Needs Response % Gaps Cyclone Hellen: Comoros experienced heavy rain due to Tropical Cyclone Hellen in late March 2014. This was aggrevated by an earlier 4.8 magnitude ⛳☇ Shelter and NFIs earthquake on 12 March, resulting in land subsidence, cracks and risk of landslides at Mahale Village in Anjouan. The government therefore 330 Tents for shelter 330 100% 0 evacuated 3,030 people at risk, to a camp in Bambao Village on 31 March. Some of these people have since been accomodated by 330 Plastic Sheets 70 21% 260 relatives, leaving 1,550 people (411 primary school students, 60 pregnant women, 80 lactating women and 282 children less than 5 years) 750 Mattresses 100 13% 650 remaining in the camp, who require assistance. The Directorate General of the Civil Protection (DGSC) is leading the response with the 660 Blankets 440 67% 220 assistance of OCHA, UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO, PIROI/Red Crescent and local NGOs (Maeecha, CAP). The return of the displaced ⛳☈ Food people is dependent on the scientific results of a geo-seismic survey scheduled in the coming days. No gaps until Food Ration (twice a day) Available until 30/4/14 100% In addition, one of the roads past Mahale village is cracked, cutting off access to the capital for 4 villages (Harembo, Hajoho, Handrouva and 30/4/14 Jimlime) with a population of 10,000 people. The health facility for these villages is functional but has a shortage of medical supplies and the ⛳☊ Health school is not operational due to inaccessibility of the area .