RER B a La Conquête De L'excellence !

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bilan LOTI De L'interconnexion Du RER D Châtelet

Mars 2006 O L E G N A ’ D s e u q c a J - n a e J Bilan LOTI de l'Interconnexion du RER D Châtelet - Gare de Lyon 2/52 SOM M AIRE Résumé et conclusions......................................................................................................................5 1. Introduction .....................................................................................................................................9 2. Historique et objectifs du projet .........................................................................................1 1 2.1. Historique du Réseau Express Régional (RER) et du projet...................................1 1 2.2. Les objectifs du projet.............................................................................................................1 4 2.3. Les conditions de réalisation de l’opération ...................................................................1 6 3. Consistance, coûts et modalités de financement .....................................................1 8 3.1. Les principales caractéristiques du projet.......................................................................1 9 3.2. Les coûts d’investissement et d’exploitation..................................................................2 0 3.3. Coûts d’exploitation..................................................................................................................2 1 3.4. Le financement de l’investissement ..................................................................................2 3 4. Evolution de la situation -

Dossier De Presse Travaux Ete.Pdf

LES GRANDS TRAVAUX ÉTÉ 2020 DOSSIERDOSSIER DEDE PRESSE PRESSE TRAVAUXTRAVAUX D’ÉTÉD’ÉTÉ 20202021 EN EN ÎLE-DE-FRANCE ÎLE-DE-FRANCE : : LALA MAINTENANCE ET LA MODERNISATIONMODERNISATION DESDES INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES SURSUR LESLES RÉSEAUXRÉSEAUX RATPRATP ETET SNCF SNCF SE SE POURSUIVENT POURSUIVENT LES GRANDS TRAVAUX ÉTÉ 2020 Édito Pour Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Réseau, la maintenance et la modernisation des infrastructures ferroviaires de transport sont une priorité. DOSSIER DE PRESSE Dans ce cadre, les deux entreprisesTRAVAUX investissent D’ÉTÉ 2020 ENchaque ÎLE-DE-FRANCE année : massivement avec Île-de-FranceLA MAINTENANCE Mobilités, ET LAla RégionMODERNISATION Île-de-France DES INFRASTRUCTURES et l’État pour entretenir, moderniserSUR et LES développer RÉSEAUX RATP le réseauET SNCF SEferroviaire POURSUIVENT francilien : renouvellement des trains, travaux d’envergure sur les 2 différentes lignes pour garantir sécurité et fiabilité. Cet été, malgré la poursuite de la crise du Covid19, les travaux se poursuivent afin de moderniser le réseau de transport francilien, et le rendre plus fiable et confortable. Point sur les travaux prévus cet été. 02 Juin 2021 LES GRANDS TRAVAUX ÉTÉ 2020 Sommaire ACCOMPAGNER LES VOYAGEURS DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX . 6 -Une information complète et personnalisée pour faciliter les trajets de chacun -Des agents présents sur le terrain pour répondre à toutes les questions POINT SUR LES TRAVAUX PRÉVUS SUR LE RÉSEAU RER . 10 - Le RER - Les travaux du RER et la ligne • Zoom au sud de la ligne • Zoom au nord de la ligne et ligne DOSSIER DE PRESSE - Le RER - Le RER TRAVAUX D’ÉTÉ 2020 EN ÎLE-DE-FRANCE : - Le RER LA MAINTENANCE ET LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES LES TRAVAUX SUR LES AUTRES LIGNES DU RÉSEAU SNCF . -

If You Arrive by Plane

Practical information: How to get to INSEAD? Follow the link below to get directions to the INSEAD Europe campus: http://www.insead.edu/campuses/europe If you arrive by plane You can take both Taxi or Train to go to Fontainebleau Orly airport is nearer than Roissy Charles de Gaulle airport to INSEAD 1. First option : By taxi from the airport to INSEAD Time: 1 hour and a half – 2 hours Price: 100 to 140 euros (can be shared between different participants taking the same taxi) From Orly : more or less 1hour to 1hour and a half – around 100 euros From Roissy Charles de Gaulle 1 hour and a half to 2 hours – around 140 euros From the airport, you can book a taxi in advance from this taxi list http://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/campus/docs/fbl-taxi-list-2016.pdf Please click here for the estimated fare https://drive.google.com/file/d/0B_5ndt2FPRKBU1RaOTE2OWZmR0E/view?pref=2&pli=1 2. Second option : By Train from the airport From any airport, you can go to Paris and then to Fontainebleau. It should take more or less same time than by taxi and it costs less Time: 1hour and a half – 2 hours Price: around 50 euros Step 1 : from airport to “Gare de Lyon” train station (inside Paris) - From Charles de Gaulle airport to Paris-Gare de Lyon (train station Gare de Lyon): o Take the RER B from “Aeroport Paris-Charles de Gaulle” to “Gare du Nord” o Then RER D from “Gare du Nord” to “Gare de Lyon” 40 minutes – around 22 euros - From Orly airport to Paris-Gare de Lyon (train station Gare de Lyon): o Take the OrlyVal from “Orly Sud” to “Anthony RATP”. -

How Tokyo's Subways Inspired the Paris

Feature Evolution of Urban Railways How Tokyo’s Subways Inspired the Paris RER (Interconnection with SNCF Suburban Lines) Louis Sato and Philippe Essig Introduction Original Master Plan in 1965 for RER A and Sceaux Line Extended to Châtelet (Les Halles) Station Each time a new idea prevails, the initial Cergy Pontoise Valmondois difficulties are forgotten fairly quickly. In (Second north–south axis) le Bourget Montesson (First north–south axis) town planning and transportation, it is always difficult to design and execute a Saint-Germain RER A project that alters long-established la Defense practices. However, during the last 30 Etoile Auber Châtelet Fontenay years, many metropolises worldwide Bry-sur-Marne Nation RER A Luxembourg Noisy-le-Grand have seen revolutions in the fields of Gare de Lagny Meaux transportation and urban traffic. Lyon This article recalls the situation 30 years Trappes (Second north–south axis) ago when a study of the Tokyo subway guided the design of the central station of Robinson Evry the Paris RER. (First north–south axis) Boissy St-Leger Paris Urban Network (Sceaux Line) in Early 70s In 1970, the Paris urban railway network was based on principles dating back to the 1972 New RER Concept turn of the century when the Paris metro was built. Commuter trains of French Ville Nouvelle National Railways (SNCF) terminated de Cergy Pontoise at the Paris stations of Saint-Lazare, Orry-la-Ville Aeroport Montparnasse, Austerlitz, Lyon, Est and Roissy CDG Nord and there was no line crossing Paris. The same situation applied to the Régie RER D Mitry-Claye Autonome des Transports Parisiens (RATP) Sceaux commuter line serving the southern suburbs, which stopped at Luxembourg RER B Poissy RER A Station. -

Schéma De Principe Du RER D Devrait Inter- Venir En Même Temps Lors Du Service Annuel 2014, Et Ce, Tout De Suite Avec 16 Arrêts À Pompadour

SCHÉMA DE PRINCIPE RER D M a i 2 0 0 9 SCHÉMA DE PRINCIPE RER D >SCHÉMA DIRECTEUR RER D >SCHÉMA DIRECTEUR RER C SOMMAIRE CHAPITRE 1 CONTEXTE .........................p.7 CHAPITRE 2 LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR ...................... p.55 CHAPITRE 3 PRÉSENTATION DU PROJET ........................p.71 HAPITRE LA SUITE DU SCHÉMA DIRECTEUR : C 4 LES HORIZONS 2015 > 2020 ET AU-DELÀ ........................p.89 CHAPITRE 5 LES PROJETS CONNEXES ........................p.97 HAPITRE LES ENJEUX LIÉS À L’ENVIRONNEMENT C 6 DU PROJET ......................p.113 CHAPITRE 7 INTÉRÊT SOCIO ÉCONOMIQUE DU PROJET ......................p.119 CHAPITRE 8 CALENDRIER PRÉVISIONNEL ......................p.137 5 >SCHÉMA DIRECTEUR RER D CHAPITRE 1 PRÉSENTATION DU SECTEUR 9 CONTEXTE RÉSEAU ET OFFRES DE TRANSPORT 21 ANALYSE DES DÉPLACEMENTS 31 LA LIGNE D 35 LES FRAGILITÉS DE LA LIGNE 42 >SCHÉMA DIRECTEUR RER D I. Contexte I.1- Présentation du secteur Le contexte du RER D a été étudié en 2005 par l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France) dans le cadre de l’établissement du Schéma Directeur RER D. Cette étude avait pour objectif de : présenter les flux de déplacements entre grands secteurs de l’aire d’étude et d’échan- ges avec l’extérieur (143 communes), déterminer les grands enjeux de desserte de la ligne en termes de potentialité de marché sur 67 communes. Les bases de cette étude (recensement de population, enquêtes et analyses statistiques) sont encore d’actualité à ce jour ; l’étude IAURIF reste donc valable. Le prochain recensement est prévu en 2009. L’aire d’étude, correspondant à l’aire d’influence du RER D en Ile de France (c'est-à-dire les communes directement desservies et les communes limitrophes drainées par la ligne), comprend 143 communes. -

How to Come To

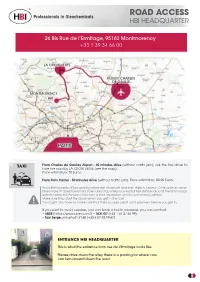

ROAD ACCESS HBI HEADQUARTER 26 Bis Rue de l’Ermitage, 95160 Montmorency +33 1 39 34 66 00 TAXI From Charles de Gaulles Airport : 40 minutes drive (without traffic jam), ask the taxi driver to take the road by LA CROIX VERTE (see the map). Price estimation: 70 Euros. From Paris Center : 50 minutes drive (without traffic jam). Price estimation: 50-90 Euros. You will find plenty of taxi waiting at the exit of airports and train station. Expect 10 min queue, some- times more. In downtown Paris, taxis rarely stop unless you wait at taxi stations around the main roads. Unfortunately the Parisian Taxis have a bad reputation which is sometimes justified. Make sure they start the clock when you get in the taxi. You might also have to make sure that they accept credit card payment before you get in. If you want to avoid surprises, you can book a taxi in advance, you can contact: • UBER (https://www.uber.com/) • TAXI G7 (+33 1 41 27 66 99) • Taxi Serge on behalf of HBI (+33 6 07 52 99 67). ENTRANCE HBI HEADQUARTER This is what the entrance from rue de L’Ermitage looks like. Please drive down the alley, there is a parking lot where cars can turn around down the road. TRAIN ACCESS HBI HEADQUARTER 26 Bis Rue de l’Ermitage, 95160 Montmorency +33 1 39 34 66 00 HOW TO BUY A TICKET ? Go to a blue automatic ticket machine. Get a ticket Ile-de-France. You have to type your destination station (Enghien-Les-Bains) The ticket is valid for 1 journey from anywhere in Paris to that destination station. -

Railways and Large Urban Development on the Paris Left Bank Alain Boudon

Feature Redevelopment of Railway Sites Railways and Large Urban Development on the Paris Left Bank Alain Boudon To give more balance to the eastern side the minimum necessary for rail • Service tracks for train formation and of Paris, in 1988, the local government operations, and to permit construction of preparation launched preliminary development plans structures over railway lines, thereby • Main track for the south-eastern section of the city creating a new cityscape not divided by • A maintenance shop for passenger on the left bank of the River Seine. track. In other words, it was decided that rolling stock Due to the importance of railway lands in rail infrastructure can be compatible with • Railway housing and social facilities this part of the city and to protect assets the urban environment as long as the • Service buildings needed by the railway for its operations, railway does not occupy the entire space the city authorities and the French National in high-density areas. SNCF agreed to the long-term transfer of Railways (SNCF) decided to work closely about 20 ha at ground level and 30 ha together from the early planning stages. above ground (over tracks). The first studies explored numerous The Project alternatives dealing with fundamental considerations, such as configuration of The urban planning project extends 2.5 km Project Organization public space, management of railway along the Seine and encompasses 130 ha operations in rail corridors, and the future or 1.2% of the total area of the city. The A partnership was established between the cityscape along the Seine. -

N° 104 Juillet 2017

LE TRAIT D’UNION N° 104 JUILLET 2017 Association des Retraités de Technip [email protected] www.artechnip.org JUILLET 2017 N°104 SOMMAIRE ÉDITORIAL – page 1 ARTS & CULTURE – page 11 . de l’ARTP . Le Coin des Artistes. Homographes – Homophones NOUVELLES DE LA FNAR-UFR – page 2 . La naissance du marbre automobile . Lettre de la CFR au Président de la République . Les 40 ans du RER . Le MS61 est entré dans l’histoire . Au Fil des Jours ACTIVITÉS DE TECHNIP – page 26 REVUE DE PRESSE – page 7 . « Intérêts privés » du mois de mars 2017 . La flotte - Livraison du Skandi Búzios . Nouveaux contrats CHRONIQUES du CHAOS AMBIANT – page 9 LOISIRS – page 29 . de Corindon . Expositions Communiqués ARTP – page 10 NÉCROLOGIE – page 31 . Senior expérience . Hommage à ceux qui nous ont quittés . Site www.artp.org NOUVEAUX ADHÉRENTS 0~0~0~0~0 La réalisation de ce numéro a été effectuée avec la participation de : Daniel Bailly - Joseph Caer - Bernard Chavand - Jean-Pierre Cohen Natalia Diaith - Jean-Michel Gay - Jean-Louis Gérard - Huguette Livernault Jacques Massol - Michel Pinaz - Philippe Robin - Jean Roy - Jean Marie Ternisien Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés ainsi que les ateliers de reprographie de TECHNIP ÉDITORIAL Les retraités ont fait l’objet d’une attention particulière lors des récentes élections. Dans cette période de « promesses » on aurait pu s’attendre à un projet de revalorisation des pensions - gelées depuis des années - ou à d’autres mesures en leur faveur. Et bien non il est envisagé principalement d’augmenter la CSG applicable aux pensions. La Confédération Française des Retraités, à laquelle nous sommes affiliés, a immédiatement réagi. -

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Renouvellement De La Signalisation Et Fiabilisation Des Garages Et Dégarages

Version du 11 juin 2015 Juin 2015 SCHEMADIRECTEURRERB Premières opérations d’amélioration du RER B Etudes d’AVP Saint-Rémy-lès-Chevreuse Renouvellement de la signalisation et fiabilisation des garages et dégarages Avant-projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Renouvellement de la signalisation et création d’itinéraires. 1 / 46 S OMMAIRE A. Préambule................................................................................................................................4 1. Présentation du document...............................................................................................4 2. Description du secteur concerné par le projet..................................................................4 2.1 La ligne B ........................................................................................................................4 2.2 Historique de la ligne B ...................................................................................................4 2.3 Infrastructures ferroviaires...............................................................................................5 2.4 Le schéma Directeur du RER B au Sud............................................................................7 B. Définition du projet..................................................................................................................9 1. Rappel du contexte..........................................................................................................9 1.1. Un projet de maintenance patrimoniale..........................................................................9 -

La Fréquentation Des Grandes Gares Parisiennes

La fréquentation des grandes gares franciliennes Mars 2015 Grandes enquêtes Pour mieux connaître la fréquentation et le profil des utilisateurs des dix grandes gares d’Île-de-France, une vaste campagne d’enquêtes et de comptages vient d’être menée en partenariat entre l’État (DRIEA), la Région Île-de-France, SNCF Mobilités (Gares et Connexions, Transilien, Voyages), SNCF Réseau, le STIF et la RATP. Les dix grandes gares franciliennes étudiées Val-d'Oise Aéroport Roissy CDG2 TGV Seine-Saint-Denis Paris Marne-la-Vallée : STIF - DDAET EG J. Darvier Yvelines Chessy Hauts-de-Seine Val-de-Marne Massy TGV Seine-et-Marne Essonne Val-d'Oise Seine-Saint-Denis Paris Saint-Lazare Paris Nord Paris Est 0 10 km Paris Paris Paris Austerlitz Gare de Lyon Paris Montparnasse Paris Bercy : STIF 2015, IGN BD TOPO 2014 – Réalisation Hauts-de-Seine Val-de-Marne 0 1 km Sources © STIF - 2015. 1 million de personnes empruntent chaque jour une ligne • les gares polyvalentes de Paris Nord, Paris du réseau ferroviaire de surface, dans les 10 grandes gares Montparnasse et Paris Gare de Lyon qui accueillent un franciliennes étudiées. trafic mixte composé de déplacements quotidiens entre le domicile et le travail et de déplacements plus occasionnels Cinq gares situées dans Paris ont une fréquentation dédiés aux loisirs ; supérieure à 100 000 voyageurs par jour, soit plus que le trafic de grandes gares de province comme Lille Flandres ou • les gares d’interconnexion de l’aéroport Roissy Marseille Saint-Charles. CDG2 TGV, Marne-la-Vallée Chessy et Massy TGV qui accueillent exclusivement des voyageurs de lignes à grande Globalement, la majorité des déplacements ayant pour vitesse, principalement pour un motif d’affaires ou de origine ou terminus une des dix gares franciliennes sont tourisme ; internes à l’Île-de-France. -

New Generation Trains Ordered for Lines D and E of the SNCF Network in Île-De-France

11 January 2017 New generation trains ordered for lines D and E of the SNCF network in Île-de-France At its board meeting, SNCF selected the Alstom-Bombardier consortium to renew the trains on lines D and E of the Île-de-France network. This contract for 255 trains (130 for the RER D and 125 for the RER E), worth an estimated 3.75 billion euros, is the largest contract ever financed by STIF. For Valérie Pécresse, President of the Île-de-France Region and of STIF, “SNCF’s decision turns a historic order, placed by STIF in July 2016 to carry out a revolution in transport, into reality. More than 700 trains will be purchased or renovated to modernise the existing rolling stock, which is on average over 30 years old. It is the daily life of the inhabitants of Île-de-France and the passengers on lines D and E that will change. From 2021 onwards, they will discover a new generation of trains, safer and more reliable as well as more comfortable and regular. The order will also have a positive effect on the rest of the network: 15% of RER A traffic will be transferred to line E, which will be extended to Nanterre in 2022, then as far as Mantes-la-Jolie in 2024." Alstom, in partnership with Bombardier, will design and supply the new generation of two-tier equipment for lines D and E of the Île-de-France network, which is operated by SNCF Transilien. The first firm part of the order comprises the delivery of 71 trains 1 for an estimated 1.55 billion euros, 100% funded by STIF (this amount includes all design studies, industrialisation, project management and homologation for a value of 450 million euros). -

Aller À Orly Pour Travailler, Prendre Un Avion Ou Un Futur TGV : Il Faut Faire Cause Commune En Valorisant D’Abord Les Transports Existants

Aller à Orly pour travailler, prendre un avion ou un futur TGV : il faut faire cause commune en valorisant d’abord les transports existants Un nouveau barreau ferroviaire LGV contournant clé correspondances loupées avec les bus, trains surchargés et le Sud de Paris entièrement en souterrain obstacle à l’embauche. Nos usagers et nos élus nous remontent depuis Massy : à terme bien sûr... de plus en plus de cas de personnes en recherche d’emploi dont l’obtention d’un premier entretien ou bien les discussions de mais il est autrement plus urgent de réaliser recrutement tournent court lorsque l’employeur apprend que le les travaux d’amélioration du tronçon existant moyen de transport envisagé pour se rendre sur le lieu de travail Massy-Valenton est le RER C. Nous sommes en attente depuis longtemps de "débarrasser" des Sans attendre ce barreau d’interconnexion, RFF doit réaliser au TGV, la branche Choisy Pont de Rungis Massy du RER C. plus vite les travaux prévus entre Massy et Valenton ; ils sont En effet, cette cohabitation fait partie des nombreuses fragilités bloqués à l’Ouest par l’opposition des riverains d’Antony qui du RER C qui fonctionne à plein aux heures de pointe, sans craignent l’augmentation des nuisances sonores : l’urgence c’est aucun sillon de respiration vers Paris. Pour qu’un RER coincé donc que RFF leur propose des solutions comme l’élimination du par un TGV rattrape un retard, la SNCF supprime en priorité un bruit à la source. train omnibus entre Juvisy et Brétigny, tronçon qui bénéficie de 8 trains par heure en pointe, … en principe : voilà entre autres Autre avantage immédiat de ces travaux : l’ensemble de la pourquoi on les voit rarement passer tous.