„Event Marathon“. Entwicklung, Struktur, Motive Und Typen Einer Sportbewegung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

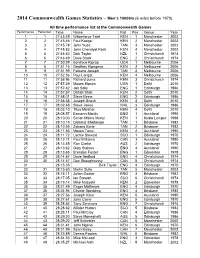

2014 Commonwealth Games Statistics – Men's

2014 Commonwealth Games Statistics – Men’s 10000m (6 miles before 1970) All time performance list at the Commonwealth Games Performance Performer Time Name Nat Pos Venue Year 1 1 27:45.39 Wilberforce Talel KEN 1 Manchester 2002 2 2 27:45.46 Paul Kosgei KEN 2 Manchester 2002 3 3 27:45.78 John Yuda TAN 3 Manchester 2002 4 4 27:45.83 John Cheruiyot Korir KEN 4 Manchester 2002 5 5 27:46.40 Dick Taylor NZL 1 Christchurch 1974 6 6 27:48.49 Dave Black ENG 2 Christchurch 1974 7 7 27:50.99 Boniface Kiprop UGA 1 Melbourne 2006 8 8 27:51.16 Geoffrey Kipngeno KEN 2 Melbourne 2006 9 9 27:51.99 Fabiano Joseph TAN 3 Melbourne 2006 10 10 27:52.36 Paul Langat KEN 4 Melbourne 2006 11 11 27:56.96 Richard Juma KEN 3 Christchurch 1974 12 12 27:57.39 Moses Kipsiro UGA 1 Delhi 2010 13 13 27:57.42 Jon Solly ENG 1 Edinburgh 1986 14 14 27:57.57 Daniel Salel KEN 2 Delhi 2010 15 15 27:58.01 Steve Binns ENG 2 Edinburgh 1986 16 16 27:58.58 Joseph Birech KEN 3 Delhi 2010 17 17 28:02.48 Steve Jones WAL 3 Edinburgh 1986 18 18 28:03.10 Titus Mbishei KEN 4 Delhi 2010 19 19 28:08.57 Eamonn Martin ENG 1 Auckland 1990 20 20 28:10.00 Simon Maina Munyi KEN 1 Kuala Lumpur 1998 21 21 28:10.15 Gidamis Shahanga TAN 1 Brisbane 1982 22 22 28:10.55 Zakaria Barie TAN 2 Brisbane 1982 23 23 28:11.56 Moses Tanui KEN 2 Auckland 1990 24 24 28:11.72 Lachie Stewart SCO 1 Edinburgh 1970 25 25 28:12.71 Paul Williams CAN 3 Auckland 1990 25 26 28:13.45 Ron Clarke AUS 2 Edinburgh 1970 27 27 28:13.62 Gary Staines ENG 4 Auckland 1990 28 28 28:13.65 Brendan Foster ENG 1 Edmonton 1978 29 29 28:14.67 -

IMPRESSIONEN IMPRESSIONS Bmw-Berlin-Marathon.Com

IMPRESSIONEN IMPRESSIONS bmw-berlin-marathon.com 2:01:39 DIE ZUKUNFT IST JETZT. DER BMW i3s. BMW i3s (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,3; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0. Die offi ziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Bei Freude am Fahren diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. 7617 BMW i3s Sportmarketing AZ 420x297 Ergebnisheft 20180916.indd Alle Seiten 18.07.18 15:37 DIE ZUKUNFT IST JETZT. DER BMW i3s. BMW i3s (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,3; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0. Die offi ziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Bei Freude am Fahren diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. 7617 BMW i3s Sportmarketing AZ 420x297 Ergebnisheft 20180916.indd Alle Seiten 18.07.18 15:37 AOK Nordost. Beim Sport dabei. Nutzen Sie Ihre individuellen Vorteile: Bis zu 385 Euro für Fitness, Sport und Vorsorge. Bis zu 150 Euro für eine sportmedizinische Untersuchung. -

2016 Skechers Performance Los Angeles Marathon Media Guide

2016 Skechers Performance Los Angeles Marathon Media Guide Important Media Information 3 Race Week Schedule 4 About the Race 7 8 Legacy Runners The Course 10 History 25 Logistics 32 On Course Entertainment 37 Media Coverage 43 LA BIG 5K 44 Professional Field 46 Race Records 52 Charities 67 Partners & Sponsors 72 Marathon Staff 78 2017 Skechers Performance Los Angeles Marathon Media Guide Media Contacts Carsten Preisz Jolene Abbott VP, Brand Strategy and Marketing Executive Director, Public Relations Conqur Endurance Group Skechers Performance 805.218.7612 310.318.3100 [email protected] [email protected] Molly Biddiscombe Kerry Hendry Account Supervisor Vice President Ketchum Sports & Entertainment Ketchum Sports & Entertainment 860-539-2492 404-275-0090 [email protected] [email protected] Finish Line Media Center Media Credential Pickup Fairmont Hotel LA Convention Center Wedgewood Ballroom West Hall, Room 510 101 Wilshire Blvd 1201 S. Figueroa Street Santa Monica, CA Los Angeles, CA 90015 310-899-4136 Friday, March 17: 10:30 am – 5 pm Saturday, March 18: 9 am – 2 pm Press Conference Schedule Fairmont Hotel Friday, Wedgewood Ballroom 8:00 am Sunday 6:00 am to 3:00 pm ‘Meet the Elites’ Event, Griffith Park Top athletes, Conqur CEO Tracey Russell Social 11:00 am Pages Website: www.lamarathon.com Pre-race Press Conference, LA Convention Center, West Hall, Room510 www.goconqur.com Top athletes Facebook: facebook.com/LAmarathon Instagram: @lamarathon Sunday, Twitter: @lamarathon 10:00 am Snapchat: @lamarathon -

The Running in Tanzania As an Economy

Negotiating ‘Modernity’ on the Run Migration, Age Transition and „Development‟ in a Training Camp for Female Athletes in Arusha, Tanzania Aline Taylor _________________________________________ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Anthropology University Of Canterbury August 2008 _______________________________________________________ Abstract Sports have recently been incorporated into international development agendas in a bid to „empower‟ women and foster gender equality. Considered a masculine domain, sports are argued to empower women by challenging the status quo and their „traditional‟ positions in societies. This thesis examines the use of sport in an athletic training camp for female distance runners located in Arusha, Northern Tanzania. Like other similar camps throughout East Africa, this training camp provides financial support for athletes, recruited from isolated rural areas, to live and train full time in the city. The camp was founded and is run by a Tanzanian couple, known as Gwandu and Mama Gwandu, but it has recently begun receiving financial support from an American development organisation. The director of this organisation, Karl, aims to empower the young women training in the camp by enabling them to use their sporting talent to further their education. This directly contradicts Gwandu and Mama Gwandu‟s goals, however, and they strive to enable the girls to improve their lives by earning money from running. The girls themselves perceive running as a unique opportunity to migrate to Arusha and distance themselves from their natal villages. The idea of earning money from running is secondary, for the girls, to the aspiration of settling permanently in the city. -

2007 Utep Track & Field

2007 UTEP TRACK & FIELD Mickael Hanany UTEP AthLETICS 2007 UTEP TRACK & FIELD QUICK FACTS MISSION STATEMENT 2007 Track & Field Roster 2 Location El Paso, Texas The University of Texas at El Kidd Field 3 Founded 94 Paso is committed to providing a nationally competitive ath- Head Coach Bob Kitchens 4-5 Enrollment 20,000 letics program as an integral Assistant Coach Mika Laaksonen 6 President Dr. Diana Natalicio component of the educational Assistant Coach Paul Ereng 7 Director of Athletics Bob Stull mission of the university. Athletic Assistant Coach Calvin Robinson 8 Conference Conference USA (C-USA) programs sponsored shall be Assistant Coach Amy Henry 9 Nickname Miners in compliance with the highest Graduate Assistant Maricarmen Vizcaino 9 Colors Dark Blue, Orange, Silver Accent recognized standards of the insti- tution and its athletics governing 2007 Men’s Biographies 0-9 Associate AD/Media Relations Jeff Darby ([email protected]) bodies. Intercollegiate Athletics 2007 Women’s Biographies 20-27 Work 95-747-6652 will operate in harmony with the Cell 95-204-0642 university’s stated mission and 2006 SEASON REVIEW Asst. Director (Track Contact) Charles Staniszewski ([email protected]) be committed to the intellectual, 2006 Men’s Indoor Results 28 Work 95-747-6653 cultural, physical and social de- 2006 Women’s Indoor Results 29 Cell 95-204-689 velopment of student-athletes. In particular, the Intercollegiate 2006 Men’s Outdoor Results 30 Assistant Director Angela Olivas ([email protected]) Athletics program shall serve as 2006 Women’s Outdoor Results 3 Work 95-747-645 an educational opportunity for 2006 Men’s Cross Country Results 32 Cell 95-256-977 student-athletes and as a focal 2006 Women’s Cross Country Results 33 Assistant Director Mark Brunner ([email protected]) point to bring the student body, Work 95-747-5722 faculty and community together. -

Programmheft

Programmheft www.bmw-berlin-marathon.com SIEBEN PLÄTZE, FERTIG,UNSER NEUER BMW 2er LOS. GRAN TOURER.* Der neue BMW 2er Gran Tourer www.bmw.de/ GranTourer Freude am Fahren *Mit optionaler 3. Sitzreihe. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. 5305 BMW F46 Laufsport 2015 AZ 210x297 Marathon Berlin 20150927 U2.indd 1 30.07.15 15:51 Inhalt Fridolin Fink ist das Maskottchen von SCC EVENTS 42. BMW-BERLIN-MARATHON 05 Grußworte 10 Tipps für Läufer und Zuschauer 18 Das Rahmenprogramm 22 Topzeiten im Visier: Das Rennen der Elite 26 Kenyans target top times 28 Eliud Kipchoge denkt an den Weltrekord 30 Eliud Kipchoge: No 2nd place again 32 Emmanuel Mutai träumt vom Sieg 34 Emmanuel Mutai: I see myself as the favourite 36 Geoffrey Mutai: Niemand soll mich abschreiben 38 Geoffrey Mutai: ending the victory drought 40 André Pollmächer: Über Berlin nach Rio 41 Weitere Deutsche mit Bestzeiten-Plan 42 Bleibt Aberu Kebede ungeschlagen? 44 Gladys Cherono: Im zweiten Anlauf unter 2:20? 46 Anna Hahner: Ich setze mir keine Grenzen 48 Vor 25 Jahre Jahren: Uta Pippigs Gänsehaut-Marathon 50 1990 fiel der Startschuss Richtung Weltklasse 54 A marathon through history 56 Das Rennen der Rollis und Handbiker 58 Tim Bendzko will unter Vier bleiben 60 Die medizinische Abteilung des BMW BERLIN-MARATHON 64 Die Abbott World Marathon Majors 74 SCC EVENTS: Highlights 2015/16 76 Asphaltglühen: Das Rennen der Inlineskater 82 Organisationsstruktur BMW BERLIN-MARATHON www.bmw-berlin-marathon.com … und auf BMW BERLIN-MARATHON 2014 im Internet: News, Ergebnisse, Fotos www.facebook.com/berlinmarathon -

2016 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon

TABLE OF CONTENTS Letter from Jeff Shellebarger .........................................................................2 Half Marathon Records & Results Letter from Brant Kotch .................................................................................3 2015 Top Ten Open Finishers ......................................................................50 Sponsors .....................................................................................................4 Open Winners by Year .................................................................................51 HMC Staff ................................................................................................ 6-7 Masters Winners by Year .............................................................................52 Media Information .................................................................................. 8-11 Wheelchair Winners by Year ........................................................................53 Prize Purses ...............................................................................................12 Top 25 Performances .................................................................................54 Pace Charts ......................................................................................... 13-14 Top 10 American Performances ..................................................................55 Finishers By Year and Gender ......................................................................15 Top American Performances by Year -

Men's 100 Meters

2014 NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships as of 6/6/2014 11:29:26 AM Men's 100 Meters ALL-TIME BESTS World Usain BOLT 86 Jamaica JAM 9.58 (0.9) 8/16/2009 Berlin, Germany 12th IAAF World Championships i Collegiate Ngoni MAKUSHA SR 87 Florida State ZIM 9.89 (1.3) 6/10/2011 Des Moines, Iowa NCAA Division I Outdoor Champio NCAA Meet Ngoni MAKUSHA SR 87 Florida State ZIM 9.89 (1.3) 6/10/2011 Des Moines, Iowa NCAA Division I Outdoor Champio SEASON LEADERS World (o) Justin GATLIN 82 United States USA 9.87 5/21/2014 Beijing, China IAAF World Challenge Beijing Collegiate (o) Trayvon BROMELL FR 95J Baylor USA 10.01q (1.5) 3/29/2014 Austin, Texas Texas Relays REIGNING CHAMPS NCAA (o) Charles SILMON SR 91 TCU USA 9.89w (3.2) 6/7/2013 Eugene, Ore. Rank Athlete Institution/Hometown Qual. Best (raw mark) Outdoor PR NCAA 2013 Conf. Finish Justin WALKER SR Northwestern State USA 9.95w w: 2.5 10.16 (18) Southland (1) 1 90 Slidell, La. 5/9 Southland Conference Trac 9.95w Trayvon BROMELL FR Baylor USA 10.01 w: 1.5 10.01 Big 12 (1) 2 95J St. Petersburg, Fla. 3/26 2014 Clyde Littlefield Texas 9.77w Dentarius LOCKE SR Florida State USA 10.03w w: 2.6 9.96 (2) ACC (1) 3 89 Tampa, Fla. 5/31 NCAA Championships (Prel 9.91 10.16 Clayton VAUGHN JR UT Arlington USA 10.08w w: 3.1 10.13 Sun Belt (1) 4 92 Sulphur Springs, Texas 5/9 Sun Belt Conference Outdo 10.11w John TEETERS SO Oklahoma State USA 10.11w w: 2.7 10.14 Big 12 (3) 5 93 Edmond, Okla. -

5.000 Metros

07_HOM_03_fondo_Layout 2 07/01/2015 10:20 Página 105 CRONOLOGIA DE LOS RECORDS Y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS DE ATLETISMO 5.000 metros 20.00.0 José Quirante F.C.Barcelona Cataluña Barcelona 06-05-1906 Fiesta deportiva. Campo del F.C. Barcelona. Intento de record de 20 minutos. 1. Quirante 5.262 metros, 2. Gil. Esta marca su- pone aproximadamente 19 minutos en los 5.000 metros. Quirante batió su propio record de 5.175, marca que aún no hemos localizado. 18.28.6 José Tovar Castilla Madrid 04-08-1907 Pista del Retiro. 1. Tovar 18.28.6, 2. Jerónimo López 18.33.0, 3. Luis Bernardos 18.44.0, 4. Vicente Manchón 19.34.0, 5. Do- roteo Rodríguez 19.34.4. 17.52.0 José Tovar Castilla Madrid 29-03-1908 Festival de la Sociedad Gimnástica Española. Campo de los Altos del Hipódromo. 1. Tovar 17.52.0, 2. Francisco de Diego 17.53.0, 3. Isidro Aguilar 18.51.0, 4. Morales 19.17.0. 16.49.8 Pedro Prat F.C.Barcelona Cataluña Barcelona 05-07-1914 Concurso olímpico del Sindicato de Periodistas Deportivos. Campo del R.C. Polo. 1. Prat 16.49.8, 2. L. Alcalde 16.51.0, 3. José Erce 16.51.8. 16.43.0 José María Ugalde Jolastokieta Guipúzcoa Alza 31-07-1914 Festival internacional. Campo del Jolastokieta. 1. Lespielle (FRA) 16.33.0, 2. Ugalde 16.43.0, 3. Edmundo Medina, 16.57.0. 16.19.2 Pedro Prat F.C.Barcelona Cataluña Barcelona 11-03-1915 Intento de record al paso para la legua. -

52E BIL Route Du Vin

Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme 3, route d’Arlon L – 8009 Strassen Tél. : +352 48 06 70 – Fax : + 352 48 05 72 – e-mail : [email protected] www.fla.lu 52e BIL Route du Vin Dimanche, le 29 septembre 2013 Conférence de presse Lundi, 23 septembre 2013 (18h00) Agence BIL à Remich Programme Allocution de bienvenue par Monsieur Claude Krecké Directeur du réseau des agences de l’Est la BIL Allocution de bienvenue par Monsieur Claude Haagen Président de la Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme Présentation détaillée de la 52e BIL Route du Vin par Monsieur Nico Frisch, Vice-Président de la FLA et Tun Moureaud, responsable athlètes d’élite Allocution de bienvenue par Monsieur Henri Kox Bourgmestre de la Ville de Remich Réception 52e BIL Route du Vin Dimanche, 29 septembre 2013 Programme de la journée: 15.00 heures : Départ de la 52e BIL ROUTE DU VIN 15.10 heures : Départ de la 13e ROUTE DU JUS DE RAISIN MINIS (enfants nés entre 2003 et 2007 – 700 m) 15.15 – 15.20 heures : Arrivées de la 13e ROUTE DU JUS DE RAISIN MINIS 15.20 heures : Départ de la 13e ROUTE DU JUS DE RAISIN MAXIS (enfants nés entre 1998 et 2002 – 2,109 km) 15.30 – 15.35 heures : Arrivées de la 13e ROUTE DU JUS DE RAISIN MAXIS 16.00 – 17.30 heures : Arrivées de la 52e BIL ROUTE DU VIN Cérémonies protocolaires: dès l’arrivée des 3 premiers du classement en question (Podium aire d’arrivée) Situation pré-inscriptions (situation au jour de la conférence de presse) Année BIL Route du Vin Route du Jus de Raisin Business Run 2013 1532 125 92 2012* 1206 89 51 2011 1643 149* 75 2010 1587 60 77 2009 1602 74 66 2008 1564 72 76 2007 1420 61 51 2006 1502 82 44 2005 1375 52 31 *Données non comparables à celles des années précédentes étant donné que la date de la conférence de presse est avancée en comparaison à celle des années passées. -

CORRECTIONS to INTERNATIONAL ATHLETICS ANNUAL 1986 in Addition to Those Shown on Pages 588 and 589 of the 1986 Annual

CORRECTIONS TO INTERNATIONAL ATHLETICS ANNUAL 1986 In addition to those shown on pages 588 and 589 of the 1986 Annual. Note that lists amendments will also affect the indexes. 1985 World Lists - Men Page 279 100m add 10.2A M.Elizondo MEX 284 200m add 20.6A Jesus Aguilasocho MEX 60 288 400m add 45.9A Jesus Aguilasocho MEX 60 290 800m Antonio Paez 1:46.88 (4) Bern 16 Aug (not 1:47.26) 302 5000m Toshihiko Seko 13:35.4 (1) Tokyo 22 Jun (from 13:36.28) 304 10000m Shuichi Yoneshige 28:26.8 (1) Ageo 20 Oct (from 28:39.04) add: Takeyuki Nakayama JAP 60 28:26.9 (1) Uji 16 Nov 305 Jose Zapata VEN 28:47.5. add Takao Nakamura JAP 58 28:31.91 (2) Kobe 29 Apr, Kazuyoshi Kudo JAP 61 28:37.7 (1) Yokohama 4 Nov, Shozo Shimojo JAP 57 28:42.2 12 May, Satoshi Kato JAP 61 28:47.5 4 Nov 310 Mar add Yoshiharu Nakai JAP 60 2:13:24 (1) Hofu 22 Dec 311 add Yasuro Hiraoka JAP 61 2:13:53 22 Dec, Takaski Kaneda JAP 60 2:13:59 22 Dec, Masayuki Nishi JAP 2:14:31 22 Dec 314 110mh add Hiroshi Kakimori JAP 68 14.13 -0.1 21 Oct 316 add Masahiro Sugii JAP 63 14.05 3.2 24 Oct 318 400mh add Hiroshi Kakimori JAP 68 50.03 (1) Ise 31 Aug 319 add Yao Yongzhi CHN 50.62 (1) Nanjing 23 Oct 322 HJ add Satoru Nonaka JAP 63 2.27 (1) Tottori 24 Oct 323 Takao Sakamoto 2.24 (2) 2 Jun Tokyo (from 2.23); delete 2.23 Inaoka; add Liu Yunping CHN 2.24 Guangzhou 4 Mar, Cai Shu CHN 62 2.21 4 Mar, Motochika Inoue JAP 66 2.21i 10 Mar, Takashi Katamine JAP 2.21 2 Jun, Eiji Kito JAP 60 2.21 24 Oct 327 PV Liang Xuereng CHN 5.50 (1) Beijing 27 Jul (from 5.48), Ji Zebao 5.40 Shanghai 8 Jun (from 5.35), -

VCM All-Time-Best 1984 – 2012 Männer | Men Nr

VCM All-Time-Best 1984 – 2012 Männer | Men Nr. Name Nation Zeit Platz Jahr 1. Henry Sugut KEN 02:06:58 1. Platz 2012 2. Gilbert Yegon KEN 02:07:38 2. Platz 2012 2. Abel Kirui KEN 02:07:38 1. Platz 2008 4. John Kiprotich KEN 02:07:44 3. Platz 2012 5. Gilbert Kirwa KEN 02:08:09 4. Platz 2012 6. Lahoucine Mrikik MAR 02:08:20 1. Platz 2006 7. Gilbert Kirwa KEN 02:08:21 1. Platz 2009 8. John Kiprotich KEN 02:08:29 1. Platz 2011 9. Willy Kibor KEN 02:08:32 5. Platz 2012 10. Duncan Kibet KEN 02:08:33 2. Platz 2008 11. Samson Kandie KEN 02:08:35 1. Platz 2004 12. Henry Sugut KEN 02:08:40 1. Platz 2010 13. Patrick Ivuti KEN 02:08:41 2. Platz 2011 14. Willy Cheruiyot KEN 02:08:48 1. Platz 2000 15. Simon Bor KEN 02:08:50 2. Platz 2000 16. Paul Biwott KEN 02:08:53 3. Platz 2008 17. Peter Chebet KEN 02:08:56 2. Platz 2006 18. Dereje Debele-Tulu ETH 02:09:08 2. Platz 2009 19. Moges Taye ETH 02:09:21 1. Platz 1998 20. Evans Kiplagat KEN 02:09:22 3. Platz 2011 21. John Komen KEN 02:09:24 6. Platz 2012 22. Joseph Maregu KEN 02:09:25 3. Platz 2009 23. Gidamis Shahanga TAN 02:09:28 1. Platz 1990 24. Joseph Lomala-Kimospo KEN 02:09:32 2. Platz 2010 25. Mesfin Ademasu ETH 02:09:41 3.