Luis Borges, Ignacio Díaz Ruiz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guia De Programación De Televisión

cableNº 313Nº 313 • JULIO • JULIO 2021 2021 • 4 € • 4 € guia de programación de televisión El General Naranjo / Temporada 2 Nueva temporada: 6 de Julio, Verano de cine a las 23:45 h. HWD_REVISTA_ACCION_VERANOSDECINE.pdf 1 8/6/21 12:51 VERANO DE CINE C M Y CM MY CY CMY K TUS ESTRELLAS FAVORITAS BRILLAN TODAS LAS NOCHES A LAS 22:00 CANAL DE TELEVISIÓN DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE PAGO sumario julio 2021 CINE AMC ................................................................................ 8 Canal Hollywood ..................................................... 10 Sundance......................................................................12 AXN white ....................................................................15 TCM .................................................................................16 TNT ..................................................................................17 De Pelicula ................................................................. 28 ENTRETENIMIENTO AXN White ....................................................................15 ¡Vive Los Hits! Las Kardashian Crimen e Investigación ......................................... 21 El verano se presenta como la me- /Temporada 8 Fox Life ..........................................................................22 8 jor opción para disfrutar de los 22 La polémica se escribe con K de Kardashian. La mejores HITS del 7º Arte. El especial empieza Fox .................................................................................23 familia de influencers -

Una Versión Expurgada De the Adventures of Huckleberry Finn Invenio, Vol

Invenio ISSN: 0329-3475 [email protected] Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Argentina Tomassini, Graciela Una versión expurgada de The Adventures of Huckleberry Finn Invenio, vol. 5, núm. 8, junio, 2002, pp. 13-24 Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Rosario, Argentina Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87750802 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative UNA VERSIÓN EXPURGADA DE THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Graciela Tomassini* RESUMEN: La traducción de una novela como The Adventures of Huckleberry Finn, de Mark Twain comparte con casi toda la producción narrativa adscripta al verosímil realista la casi insalvable dificultad que ofrece la versión a otra lengua de las variantes dialectales empleadas como estrategia de caracterización de los personajes. Este escollo ha obligado a los traductores a asumir decisiones no siempre afortunadas, de las que han resultado versiones en mayor o menor grado alejadas del original. Más allá de estas transformaciones justificables, el texto ori- ginal ha sufrido desnaturalizaciones flagrantes, como la perpetrada por la editorial ACME para la colección Robin Hood, de gran difusión en la Argentina a partir de la década del 40. El autor anónimo de esta versión no sólo ejecuta amputaciones y escisiones que podrían atribuirse a una adaptación ad usum delphini, sino corrige el texto con una clara intención ideológica. Este trabajo examina esta versión en comparación con otras traducciones a fin de deslindar las ope- raciones de transcodificación aplicadas al texto de las expurgaciones practicadas a modo de cen- sura. -

Catálogo De Literatura Infantil Y Juvenil

8 AL 19/02/18 EDICIONES COLIHUE UNA EDITORIAL ARGENTINA En el catálogo general de Ediciones Colihue, la literatura infantil y juvenil ha ocupado un lugar de privilegio desde nuestros inicios, hace más de treinta años. Con propuestas diversas y de calidad, que, sin subestimar nunca a los lectores, privilegian el humor, la creatividad, la fantasía y el juego, nuestras colecciones constituyen actualmente una referencia insoslayable en el ámbito editorial de Sudamérica. Este Catálogo de literatura infantil y juvenil, poblado de grandes autores e ilustradores argentinos y latinoamericanos que nos han venido acompañando durante décadas o que se han sumado en los últimos tiempos, expone todo nuestro trabajo en el área y lo sistematiza. Esperamos de esta forma, contribuir a su difusión en librerías y colegios de toda nuestra América. Encontramos aquí cuentos y poemas para los más chicos, como los de nuestras colecciones clásicas: Los Libros Dibujados, producto de la inspiración de dos grandes artistas, Raúl Fortín y Leticia Uhalde, de lectura de imágenes y Los Morochitos, donde la ausencia de color hace estallar las imágenes de ilustradores yautores como Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Crist, Juan Manuel Lima, Oscar Saúl Rojas y Eleonora Arroyo, entre otros grandes, con su nave insignia El sapito Glo Glo Glo. Pajarito Remendado con sus cuatro series, ilustradas todas por importantes dibujantes, pionera en su tipo y conocida por generaciones de lectores, o los Libros del Malabarista, sin ilustraciones, puro texto, para resaltar el valor de las palabras y apostar a la magia de la literatura. En ellas publicamos a autores argentinos y latinoamericanos clásicos, como Javier Villafañe, Miguel Barnet, Adela Basch, Graciela Montes, Ema Wolf, Nersys Felipe, Silvia Schujer, Ricardo Mariño, María Inés Falconi, Adolfo Colombres, y muchos más. -

00 Primeras Paginas

Censura y género «Western» en la época de Franco: traducciones genuinas y pseudotraducciones1 José Miguel Santamaría López Universidad del País Vasco Uno de los hallazgos que más nos ha sorprendido a lo largo de la investigación que el grupo TRACE está realizando sobre la influencia que la censura franquista tuvo en la publicación de textos extranjeros en España, es la constatación de que un gran número de las obras que se editaron en la época, firmadas por autores cuyo nombre extranjero hacía presumir que se trataban de traducciones eran, en realidad, obras de autores locales publicadas bajo pseudónimo. Es decir, pseudotraducciones. La enorme cantidad de expedientes acumulados y la dificultad de consul- tarlos todos, puesto que había que manejar físicamente los expedientes reales, en la actualidad ya digitalizados en parte, nos había llevado a tomar la decisión de emplear una metodología casi de catalogación arqueológica. Así que duran- te la primera fase del proyecto habíamos procedido a realizar, siguiendo dicha metodología, una serie de catas eligiendo aquellos años y expedientes que nos parecían, a priori, más prometedores. Por ejemplo, entre los años 1943 y 1959 se realizaron 13 catas revisándose un total de 47 expedientes: 2 pertenecientes a 1943; 8 del años 1946; 4 de 1947; 2 de 1949; 3 del año 1950; 2 del 51; 5 del 52; 1 de 1953; 3 de 1954; 5 del 55; 7 del 56; 2 del 58 y 3 del año 19592. Este mismo procedimiento se siguió con el resto de las décadas. Solamente en casos particulares, y para completar o ampliar otro tipo de estudios, se pro- cedió a una búsqueda por autores. -

Revista De Humanidades : Tecnológico De Monterrey

Revista de Humanidades es una publicación académica de la División de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Consejo Editorial Sergio Bagú, UNAM Fidel Chávez, ITESM Fernando Esquivez, ITESM Lucrecia Lozano, ITESM Beatriz Mariscal, Colegio de México Beth PoIIack, Universidad de las Cruces, N. M. Gustavo Sainz, Universidad de Indiana Editor Ejecutivo Patricio López del Puerto Editora Blanca López de Mariscal Coordinadores de área: Literatura Inés Sáenz Lingüística Yolanda Pérez, Ruth E. Á ngel Ciencias Sociales Stephanie Bryant, Celita Alamilla Reseñas Eduardo Parrilla Redacción en español Dolores Sáenz Redacción en inglés Carol Carpenter, Thomas de Maria. Diseño y Formato Mariam Mac Lean Asesores Luis Felipe Alvarado, Cristina Cervantes, Donna Kabalen, Víctor López V., José Carlos Lozano, Francisco Javier Martínez, Laura Medina, Pedro Treviño, Zidane Zeraoui. Número 1, Otoño 1996 Sistema Tecnológico de Monterrey Directorio Dr. Rafael Rangel Sostmann Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey Ing. Ramón de la Peña Manrique Rector del Campus Monterrey Ing. Patricio López del Puerto Director de la División de Ciencias y Humanidades Campus Monterrey Revista de Humanidades Número 1, Otoño 1996 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey División de Ciencias y Humanidades Diseño y Formato: Lic. Mariam Mac Lean Sufé Centro de Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa http: / / www. ciete.mty.itesm.mx/ Ave. Eugenio Garza Sada 2501 sur Monterrey, Nuevo León. México. CP 64849 e-mail: [email protected] ISSN 1405-4167 Permisos en trámite. Índice Presentación Literatura Luis Felipe Alvarado La suprema incapacidad de la escritura en Yo el Supremo 10 Luis Gabriel-Stheeman Acercamiento a Escher-Cortázar 16 Nora Guzmán Narcedalia Piedrotas. -

Michel Tournier

JUNIO 1982 - 5 francos franceses (España: 100 pesetas) de la unesco j¿L umtoefcto da Äx &ienajbiuwi ijydcuniîA La hora de los pueblos - * * » ..' - - afta» * | O NIGER La muchacha y el tambor de agua "Una aldea sin músico no es un lugar donde el hombre pueda inapreciables testimonios culturales y pertenecen al patrimonio de quedarse": este proverbio de los dan nigerinos es válido para los la humanidad, a cuya preservación la Unesco presta particular pueblos de todos los continentes y de todas las épocas. La música y atención. Instrumento africano y afroamericano, el tambor de el instrumento en que se interpreta transmiten los valores culturales agua se utiliza en determinadas ceremonias rituales. En la foto, una y espirituales más profundos de una civilización. Por doquier ame¬ joven tuareg interpreta una melodía en un tambor de agua de la nazados de desaparición, los instrumentos de música tradicionales República de Niger. y las formas de expresión musical a ellos vinculadas constituyen páginas El de Correo la unesco 4 AVENTURA Y PAISAJE EN LOS CUENTOS por Fernando Sa va ter Una ventana abierta al mundo 7 ALICIA O LA LÓGICA DEL "DISPARATE" JUNIO 1982 AÑO XXXV por Anthony Burgess 11 PINOCHO O LAS ANDANZAS DE UN PICARO DE MADERA Publicado en 26 idiomas por ítalo Calvino Español Tamul Coreano Inglés Hebreo Swahili 15 HUCKLEBERRY FINN O LA EPOPEYA DE LA HUIDA Francés Persa Croata-servio por Malcolm Bradbury Ruso Portugués Esloveno 18 LAS HISTORIETAS ILUSTRADAS CONQUISTAN EL MUNDO Alemán Neerlandés Macedonio Arabe Turco Servio-croata por -

Reading Counts List March 2015

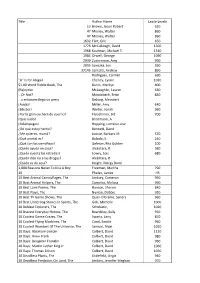

Title Author Name Lexile Levels 13 Brown, Jason Robert 620 47 Mosley, Walter 860 47 Mosley, Walter 860 1632 Flint, Eric 650 1776 McCullough, David 1300 1968 Kaufman, Michael T. 1310 1984 Orwell, George 1090 2030 Zuckerman, Amy 990 2095 Scieszka, Jon 590 37145 Santella, Andrew 890 Rodrigues, Carmen 690 "A" Is for Abigail Cheney, Lynne 1030 $1.00 Word Riddle Book, The Burns, Marilyn 800 (Re)cycler McLaughlin, Lauren 630 ...Or Not? Mandabach, Brian 840 ...y entonces llegó un perro DeJong, Meindert ¡Audaz! Miller, Amy 640 ¡Béisbol! Winter, Jonah 960 ¡Por la gran cuchara de cuerno! Fleischman, Sid 700 ¡Qué ruido! Brodmann, A. ¡Relámpagos! Hopping, Lorraine Jean ¿De qué estoy hecho? Bennett, David ¿Me quieres, mamá? Joosse, Barbara M. 570 ¿Qué animal es? Balzola, S. 240 ¿Qué son los científicos? Gelman, Rita Golden 100 ¿Quién ayuda en casa? Alcántara, R. 580 ¿Quién cuenta las estrellas? Lowry, Lois 680 ¿Quién dice no a las drogas? Alcántara, R. ¿Quién es de aquí? Knight, Margy Burns 1,000 Reasons Never To Kiss A Boy Freeman, Martha 790 10 Phelan, James HS 10 Best Animal Camouflages, The Lindsey, Cameron 950 10 Best Animal Helpers, The Carnelos, Melissa 990 10 Best Love Poems, The Hanson, Sharon 840 10 Best Plays, The Nyman, Debbie 920 10 Best TV Game Shows, The Quan-D'Eramo, Sandra 960 10 Best Underdog Stories In Sports, The Goh, Michelle 1000 10 Boldest Explorers, The Scholastic, 1020 10 Bravest Everyday Heroes, The Beardsley, Sally 910 10 Coolest Dance Crazes, The Swartz, Larry 870 10 Coolest Flying Machines, The Cond, Sandie 960 10 Coolest Wonders Of The Universe, The Samuel, Nigel 1020 10 Days: Abraham Lincoln Colbert, David 1110 10 Days: Anne Frank Colbert, David 980 10 Days: Benjamin Franklin Colbert, David 960 10 Days: Martin Luther King Jr. -

Huckleberry Finn

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO VERA LÚCIA RAMOS Será Huckleberry Finn mesmo um romance racista? - Uma análise da obra, de algumas de suas traduções e do discurso racial no século XIX em narrativas sobre escravos sob a luz da Linguística de Corpus. (Versão Corrigida) São Paulo 2018 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO Será Huckleberry Finn mesmo um romance racista? - Uma análise da obra, de algumas de suas traduções e do discurso racial no século XIX em narrativas sobre escravos sob a luz da Linguística de Corpus. Vera Lúcia Ramos Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Estudos da Tradução do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Doutora em Letras. (Versão Corrigida) De acordo ______________________________ Profa. Dra. Stella Esther Ortweiler Tagnin (orientadora) Data: 04/05/2018 São Paulo 2018 FOLHA DE APROVAÇÃO Vera Lúcia Ramos Será Huckleberry Finn mesmo um romance racista? - Uma análise da obra, de algumas de suas traduções e do discurso racial no século XIX em narrativas sobre escravos sob a luz da Linguística de Corpus. Tese de doutorado, pleo Departamento de Letras Modernas, Áreas de Estudos da Tradução, da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Stella Esther Ortweiler Tagnin Aprovada em: 27/03/2018 Banca Examinadora Prof. Dr.: ________________________________________________________________ Instituição: __________________________Assinatura: ___________________________ Prof. -

Listado De Libros Biblioteca Jubinar

LISTADO DE LIBROS BIBLIOTECA JUBINAR Nº TITULO TEMA AUTOR 1 TIERRA DE PROMISIÓN NOVELA MAUROIS ANDRE 2 FRANCIA A TRAVÉS DE LAS ALAMBRADAS WEIL BRUNO 3 SHERUZAD, LA PRINCESA PAGANA NOVELA HERCEZG FERENCZ 5 LA RED Y LA TIJERA POLÍTICA MAC GREGOR JORGE FLOREZ 6 MUERTE DE UN CIUDADANO NOVELA HAMILTON DONALD 7 AVENTURAS DE TELÉMACO NOVELA FENELON 8 EL MISTERIO DEL HOMBRE RELIGIÓN BOASSO F. 9 LOS TRES REGRESARON NOVELA KEITH AGNE NEWTON 10 UN HÉROE MODERNO NOVELA BROMFIELD LUIS 11 RIZPAH NOVELA ISRAEL CHARLES G. 12 EL PEREGRINO DE LO ABSOLUTO BIOGRAFÍA BLOY LEON 13 LAS MEJORES TRADICIONES PERUANAS CUENTOS PALMA RICARDO 14 EN EL HAMPA POLICIAL ROYCE KENNETH 15 TONJA NOVELA ILIF ILYA Y PETROF E. 16 RESIDENCIA EN LA TIERRA POESÍA NERUDA PABLO 17 MIS SIETE PRESIDIARIOS NOVELA POWEL WILSON DONALD 18 ALLÁ LEJOS Y HACE TIEMPO BIOGRAFÍA HUDSON GUILLERMO E. 19 PRO Y CONTRA DEL HOMBRE POLÍTICA ORGAZ ARTURO 20 LAS UVAS DE LA IRA POLÍTICA STEINBECK JOOHN 21 LAS OBRAS Y LOS DÍAS POLÍTICA ROCA DEODORO 22 RESIDENCIA EN LA TIERRA POESÍA INFOR EVANS B. 23 JUSTICIA SALVAJE NOVELA SMITH WILBUR 24 EL NAVEGANTE NOVELA WEST MORRIS 25 MIÉRCOLES SANTO NOVELA GÁLVEZ MANUEL 26 EL FUTURO ES NUESTRO NOVELA WELLS H.G. 27 EL DOLOR EN LA VIDA Y EN EL ARTE ENSAYO CORTEJOSO LEOPOLDO 28 ESPARTACO NOVELA FAST HOWARD 29 EL GORRIÓN ELEGIDO NOVELA GASPARY VERA 30 LOS DICTADORES BAINVILLE JACQUES 31 ALMAFUERTE NOVELA PALACIOS PEDRO B. 32 CARTAS A LA MADRE BAUDELAIRE CHARLES 33 AL ASALTO DEL FITZ ROY AVENTURAS DEPASSE LOUIS 34 ARGENTINOS AL HIMALAYA AVENTURAS MAGNANI ALFREDO G. -

Cableworld Guía De Programación De Televisión

Nº 313 • JULIO 2021 • 4 € cableCABLEWORLD Nº 313 • JULIO 2021 • 4 € JULIO 2021 guia deGUÍA programación DE PROGRAMACIÓN DE deTELEVISIÓN televisión El General Naranjo / Temporada 2 Nueva temporada: 6 de Julio, Verano de cine a las 23:45 h. HWD_REVISTA_ACCION_VERANOSDECINE.pdf 1 8/6/21 12:51 VERANO DE CINE C M Y CM MY CY CMY K TUS ESTRELLAS FAVORITAS BRILLAN TODAS LAS NOCHES A LAS 22:00 CANAL DE TELEVISIÓN DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE PAGO sumario julio 2021 CINE AMC ................................................................................ 8 Canal Hollywood ..................................................... 10 Sundance......................................................................12 AXN white ....................................................................15 TCM .................................................................................16 TNT ..................................................................................17 De Pelicula ................................................................. 28 ENTRETENIMIENTO AXN White ....................................................................15 ¡Vive Los Hits! Las Kardashian Crimen e Investigación ......................................... 21 El verano se presenta como la me- /Temporada 8 Fox Life ..........................................................................22 8 jor opción para disfrutar de los 22 La polémica se escribe con K de Kardashian. La mejores HITS del 7º Arte. El especial empieza Fox .................................................................................23 -

Huckleberry Finn O El Viaje Del Héroe Secundario

LA VOZ DEL VAGABUNDO: HUCKLEBERRY FINN O EL VIAJE DEL HÉROE SECUNDARIO Adolfo Córdova 1. Si Mark Twain viviera, mejor sería darme por muerto. Samuel L. Clemens, alias Mark Twain, aprendió a pilotear un barco de vapor, incendió un bosque, combatió en la guerra, invirtió (y perdió) todos sus ahorros en máquinas prometedoras (que resultaron un fracaso rotundo), buscó oro y hasta profetizó el futuro. Si viviera, no hubiera tenido reparos en desterrarme o mandarme a fusilar. He fallado a su advertencia al inicio de Las aventuras de Huckleberry Finn: “Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán procesadas; las que intenten encontrarle una moraleja serán desterradas; las que intenten descubrirle una trama serán fusiladas”. Como tantos más, desafío su ocurrencia porque todavía quedan en las páginas en las que habitan sus personajes, misterios abandonados en barcos y fortunas escondidas en ataúdes. Y un joven vagabundo que tiene más que decir. 2. La hermosa Niña de pelo turquesa ya había vivido mil años en aquel bosque cuando salvó a Pinocho. El alado Rey Mono y su séquito no siempre estuvieron al servicio de la malvada Bruja del Oeste ni Baloo veló toda su vida los pasos de Mowgli. Nunca se atrevió a contarle, pero ¿cómo fue que la abuela del niño transformado en ratón por La Gran Bruja perdió su pulgar? Once suéteres y uno sin manga: ¿qué pasó con el más joven de los príncipes condenado a vivir con un ala de cisne? Quizás Fújur, el dragón de la suerte, huía de la Nada cuando Atreyu lo encontró atrapado en la gigantesca red. -

Reading Counts Part 1

Custom Book List School: Oakdale MANAGEMENT READING WORD BOOK AUTHOR LEXILE® LEVEL GRL POINTS COUNT "A" Is for Abigail Cheney, Lynne 1030 4.6 Q 3 2,655 $1.00 Word Riddle Book, The Burns, Marilyn 800 6.5 T 3 1,317 ¡Apágala! Marx, David F. BR 1.5 H 1 65 ¡Aquí viene el que se poncha! Kessler, Leonard N/A 3 N/A 2 0 ¡Audaz! Miller, Amy 640 3.4 NR 2 1,505 ¡Béisbol! Winter, Jonah 960 5.6 S 3 3,082 ¡Corre, perro, corre! Eastman, P.D. N/A 1.5 E 1 484 ¡Detenlo a ese gato! Meister, Cari N/A 2.2 F 1 16 ¡Esqueletos! Esqueletos! Hall, Katy N/A 3.1 N/A 2 0 ¡Gatitos! Brimner, Larry Dane N/A 1.3 F 1 49 ¡Lobo Llama A La Puerta!, El! Ward, Nick 290 2 J 1 564 ¡Los truenos no me asustan! Bowdish, Lynea BR 1.4 H 1 89 ¡Monos, Monos! Gonzalez, Hugo N/A 1.2 B 1 40 ¡No Me Gusta Mi Moño! Wilhelm, Hans N/A 1.6 F 1 80 ¡No se salta en la cama! Arnold, Tedd N/A 3.7 N/A 2 0 ¡Qué montón de tamales! Soto, Gary 680 4.3 N/A 2 1,108 ¡Qué ruido! Brodmann, A. N/A 5 NR 2 0 ¡Qué sorpresa de cumpleaños! Lopez, Loretta 640 3.3 N/A 2 1,396 ¡Relámpagos! Hopping, Lorraine Jean N/A 2.6 P 2 2,150 ¡Tiempo De Calabazas! Hall, Zoe 370 1.8 H 1 253 ¡Vamos al supermercado! Avalos, Cecilia N/A 1 N/A 1 0 ¡Zas! Perez-Mercado, Mary Margaret BR 1.4 G 1 58 ¿Cuándo vamos a ser hermanas? Kroll, Virginia 320 1.6 N/A 1 472 ¿De qué estoy hecho? Bennett, David N/A 2.2 NR 2 0 ¿De quién eres, ratoncito? Kraus, Robert BR 1.6 N/A 1 0 ¿De quién es este sombrero? Avalos, Cecilia BR 1.1 N/A 1 38 ¿De Quién Son Estos Huesos? Fernandez, Queta N/A 1.2 B 1 24 ¿Eres tú mi mamá? Eastman, P.D.