L'image Et Les Systemes D'informations Elaborees

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Multimedia Systems DCAP303

Multimedia Systems DCAP303 MULTIMEDIA SYSTEMS Copyright © 2013 Rajneesh Agrawal All rights reserved Produced & Printed by EXCEL BOOKS PRIVATE LIMITED A-45, Naraina, Phase-I, New Delhi-110028 for Lovely Professional University Phagwara CONTENTS Unit 1: Multimedia 1 Unit 2: Text 15 Unit 3: Sound 38 Unit 4: Image 60 Unit 5: Video 102 Unit 6: Hardware 130 Unit 7: Multimedia Software Tools 165 Unit 8: Fundamental of Animations 178 Unit 9: Working with Animation 197 Unit 10: 3D Modelling and Animation Tools 213 Unit 11: Compression 233 Unit 12: Image Format 247 Unit 13: Multimedia Tools for WWW 266 Unit 14: Designing for World Wide Web 279 SYLLABUS Multimedia Systems Objectives: To impart the skills needed to develop multimedia applications. Students will learn: z how to combine different media on a web application, z various audio and video formats, z multimedia software tools that helps in developing multimedia application. Sr. No. Topics 1. Multimedia: Meaning and its usage, Stages of a Multimedia Project & Multimedia Skills required in a team 2. Text: Fonts & Faces, Using Text in Multimedia, Font Editing & Design Tools, Hypermedia & Hypertext. 3. Sound: Multimedia System Sounds, Digital Audio, MIDI Audio, Audio File Formats, MIDI vs Digital Audio, Audio CD Playback. Audio Recording. Voice Recognition & Response. 4. Images: Still Images – Bitmaps, Vector Drawing, 3D Drawing & rendering, Natural Light & Colors, Computerized Colors, Color Palletes, Image File Formats, Macintosh & Windows Formats, Cross – Platform format. 5. Animation: Principle of Animations. Animation Techniques, Animation File Formats. 6. Video: How Video Works, Broadcast Video Standards: NTSC, PAL, SECAM, ATSC DTV, Analog Video, Digital Video, Digital Video Standards – ATSC, DVB, ISDB, Video recording & Shooting Videos, Video Editing, Optimizing Video files for CD-ROM, Digital display standards. -

CED Digest, Vol. 1

************************************************************************ ************************************************************************ CED Digest Vol 1. No. 1 11/16/96 ------------------------------------------------------------------------ Date: Thu, 07 Nov 96 10:16:59 CST From: Im the Frizzle Fry Subject: Looking for: To: [email protected] I am trying to find the Muppet Movie....The first one, I believe it was copyright '79......Any help would be appreciated..... THANX, DREW ------------------------------------------------------------------------ From: (Neil Wagner) To: [email protected] Subject: WTB: The Kids Are Alright CED Date: Thu, 14 Nov 1996 02:51:20 GMT X-Newsreader: Forte Free Agent 1.0.82 Probably next to impossible to find this one. I'm hoping someone has it and would be willing to sell. Email [email protected] Thanks, Neil. ------------------------------------------------------------------------ Date: Sat, 16 Nov 1996 21:33:57 -0500 (EST) From: return To: [email protected] MIME-Version: 1.0 Yes, I'm looking for CED's to buy. Anyone have any Titles they wish to sell?? I would also be willing to purchase any machines (any type or series or model or Brand). Also, any literature or old owners manuels etc. My e-mail [email protected] Ph# 423-524-4143 Thanx ************************************************************************ ************************************************************************ CED Digest Vol 1. No. 2 11/23/96 ------------------------------------------------------------------------ Date: Sun, 17 Nov 1996 21:16:41 -0500 From: john godillot MIME-Version: 1.0 To: Tom Howe <[email protected]> Subject: Re: CED Digest Vol. 1 No. 1 I know where thereis an RCA CED forsalewith 25 discs. The guy wants $125 for all let me know what you think, John ------------------------------------------------------------------------ Mime-Version: 1.0 Date: Sun, 17 Nov 1996 19:24:00 -0800 To: [email protected] (Tom Howe) From: (Marlin Bates, IV) Subject: CEDs for sale I have the following CED titles for sale/trade. -

Catalogue Film-Making Process

21 23 WHEN 01 EAST 18 MEETS WEST organized by with the support of 21 23 0118 under the patronage of in partnership with 2018 partners QENDRA KOMBETARE E KINEMATOGRAFISE ALBANIAN NATIONAL CENTER OF CINEMATOGRAPHY FCL partner LST partners in collaboration with database with the technical support of Savoia Excelsior Palace WHEN EAST MEETS WEST Film Centre of Montenegro FCL partner JANUARY 21/23, 2018 Film Center Serbia Polish Film Institute Finnish Film Foundation organized by Greek Film Centre In collaboration with Icelandic Film Centre Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia Confartigianato Udine Kosovo Cinematography Center Trieste Film Festival/Alpe Adria Cinema Estonian Film Institute Macedonian Film Agency EWA European Women’s Audiovisual Nordic Film & TV Fund with the support of Network Norwegian Film Institute Creative Europe - MEDIA Programme Festival Scope Slovenian Film Centre MiBACT - Direzione Generale per il Flow Postproduction Swedish Film Institute Cinema Heretic Asterisk Creative Europe Desk Bulgaria CEI (Central European Initiative) Hot Docs Creative Europe Desk Croatia Regione Autonoma del Friuli Venezia Laser Film Creative Europe Desk Denmark Giulia Lithuanian Film Centre Creative Europe Desk Finland MIA Creative Europe Desk Italia under the patronage of National Film Centre of Latvia Creative Europe Desk Norway OLFFI Eurimages Creative Europe Desk Serbia Producers Network - Marché du Film Creative Europe Desk Slovenia in partnership with Creative Europe Desk Sweden database EAVE Maia workshops LST partners Eventival Midpoint -

Realising the Potential of Interactive Videodisc for Education

Realising the potential of interactive videodisc for education Peter Hosie Western Australian Department of Education A person making a casual examination of the literature about interactive videodisc (IVD) could be forgiven for concluding that a revolution in education and training has taken place, but as Bosco (1984, p.13) observed, "many of the articles and reports on interactive video which have been produced in the last few years are written from a stance of advocacy". A great number of claims made about IVD use in education are speculative. A good example of such exuberance is this comment by Jonassen (1984, p.2), "there is little doubt that microcomputer-controlled videodisc systems represent the most potentially powerful communication device in the history of instructional communication", or Young and Schlieve (1984, p.4), "Videodisc technology may well revolutionise education in both public and private institutions by the end of the decade". Such rhetoric is similar to that which accompanied the introduction of microcomputers into schools. Interactive videodisc technology has great potential for education but there are some important issues to be addressed. A hybrid medium The term interactive videodisc has different meanings for different people. Rapid development has resulted in a wide range of equipment and techniques complemented by a diversity of applications but there is agreement that "interactive video represents the fusion of video and computer technology" (Parsloe, 1383, p.83). Teh and Perry (1984, p.2) suggested that IVD "represents the synthesis of the instructional capabilities of television and the computer", while De Bloois (1982, p. 33) Hosie 111 suggested ".. -

CED Digest, Vol. 5

************************************************************************ ************************************************************************ CED Digest Vol. 5 No. 1 1/8/2000 ------------------------------------------------------------------------ Date: Wed, 5 Jan 2000 13:18:04 -0800 To: [email protected] From: Tom Howe <[email protected]> Subject: RE: where to find out of production I.C.s >I own a Zentih VP2000 machine that has not been working for about 2 years. >The sound no longer works, but the picture plays fine. I took it to a local >electronics repair shop where I am fairly good friends with the repairer and >he said that one of the I.C. chips controling the audio had gone bad. He >said that the chip wasn't in any of his catalogs. Does anybody know a >source where these or suitable replacements are available? This sounds like a failure of the Audio FM Demodulator IC, which is one of the more common chips to fail in the RCA F/G players and clones like the Zenith VP2000. Failure of this chip results in complete loss of audio on mono players or loss of one channel of audio on stereo players, depending on which of the two chips in the player has failed. RCA's stock no. for this chip is 149035 and they also gave it a generic industry stock number of CA3215E. A comparison of the circuit diagrams in the Hitachi, Toshiba, and RCA service manuals indicates that those players using a 16-pin Audio FM Demodulator IC all contain the same chip. Some of the companies listed on the CED Player Parts Sources page (try Fox-International first) may still have the part available: http://www.cedmagic.com/home/ced-parts-links.html Although the IC is generally the most likely culprit, it's also important to test the components attached to the IC to verify that the chip itself has failed and not one of the peripheral components. -

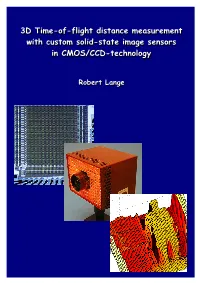

3D Time-Of-Flight Distance Measurement with Custom Solid-State Image Sensors in CMOS/CCD-Technology

3D3D Time-of-flightTime-of-flight distancedistance measurementmeasurement withwith customcustom solid-statesolid-state imageimage sensorssensors inin CMOS/CCD-technologyCMOS/CCD-technology RobertRobert LangeLange 3D Time-of-Flight Distance Measurement with Custom Solid-State Image Sensors in CMOS/CCD-Technology A dissertation submitted to the DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE AT UNIVERSITY OF SIEGEN for the degree of DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCES presented by Dipl.-Ing. Robert Lange born March 20, 1972 accepted on the recommendation of Prof. Dr. R. Schwarte, examiner Prof. Dr. P. Seitz, co-examiner Submission date: June 28, 2000 Date of oral examination: September 8, 2000 To my parents 3D Distanzmessung nach dem „Time-of-Flight“- Verfahren mit kundenspezifischen Halbleiterbildsensoren in CMOS/CCD Technologie VOM FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK DER UNIVERSITÄT-GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN zur Erlangung des akademischen Grades DOKTOR DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN (DR.-ING.) genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.-Ing. Robert Lange geboren am 20. März 1972 1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. R. Schwarte 2. Gutachter: Prof. Dr. P. Seitz Vorsitzender der Prüfungskommission: Prof. Dr.-Ing H. Roth Tag der Abgabe: 28. Juni 2000 Tag der mündlichen Prüfung: 8. September 2000 Meinen Eltern I Contents Contents .................................................................................................................... I Abstract ....................................................................................................................V -

Videodisc Technology. INSTITUTION National Library of Medicine (DHHS/NIH), Bethesda, Md

DOCUMENT RESUME ED 311 887 IR 014 011 AUTHOR Ullmer, Eldon J. TITLE Videodisc Technology. INSTITUTION National Library of Medicine (DHHS/NIH), Bethesda, Md. REPORT NO LHNCBC-89-1 PUB DATE Jan 89 NOTE 26p.; LISTER HILL Monograph. PUB TYPE Information Analyses (070) -- Book/Product Reviews (072) EDRS PRICE mFo1 /Pc02 Plus Postage. DESCRIPTORS Allied Health Occupations Education; Authoring Aids (Programing); Computer System Design; Interactive Video; Media Selection; Medical Education; Optical Disks ABSTRACT Developed as a service to the health sciences community, this monograph is intended as an introduction to interactive videodisk technology. It describes both videodisk and compact disk technologies and different videodisk player formats, and discusses some of the major factors that educators considering videodisk adoption should consider. The first chapter introduces videodisk technology and describes its various formats, including electrical capacitance videodisks, optical laser videodisks, videodisk display and interactive features, audio and interactive videodisks, and recordable videodisk technology. The second chapter describes compact disk systems, including compact disk-digital audio (CA-DA), compact disk-video (CD-V), compact disk-read only memory (CD-ROM), compact-disk interactive (CD-I), digital video interactive (DVI), and recordable (WORM) and erasable compact disks (still under development). The third chapter outlines videodisk system selection factors and includes information on choosing a technology format, comparing production processes, authoring tools, and integrated interactive videodisk systems. The final chapter briefly reviews the application of videodisk technology in the health professions. Six appendixes provide lists of selected information sources on videodisk technology, including associations, videodisk and general educational technology periodicals, books, industry guides, and training resource organizations. -

Product Catalogue 01.2017

Medical Solutions from Berlin Product Catalogue 01.2017 Bermedi Medical Solutions GmbH Internet: www.bermedi.com Boelschestr. 27 E-Mail: [email protected] 12587 Berlin Phone: + 49 30 6167 4940 Germany Fax: + 49 30 6167 49420 Contents A Bermedi Classic: Conventional Radiology X-Ray Film Dental X-Ray Film X-Ray Film Cassettes, Intensifying Screens, Grids Processing Chemicals X-Ray Film Processors B Bermedi Digital: Digital Radiology CR Cassettes, Screens Laser Imagers Film and Paper for Laser Imagers Monitors C Bermedi Protect: X-Ray protection X-Ray Protection X-Ray Protective Clothing D Bermedi Accessories: X-Ray accessories X-Ray Film Viewing Boxes Mobile X-Ray Units Ultrasound Gel Equipment for Quality Control X-Ray Accessories Darkroom Equipment Documentation and Archiving E Bermedi Service: Service for Export and Hospital Building Export Service Hospital Building .2014 9 0 Bermedi Medical Solutions GmbH | www.bermedi.com | E-Mail: [email protected] Bermedi Classic: Conventional Radiology X-Ray Film General Purpose Film General purpose X-ray films are designed for a variety of applications in all standard and special radiographic diagnostics. The films are based on a blue tinted polyester base with a double sided coating. Suitable for manual and automatic processing. Boxes of 100 sheets NIF (non-interleaved) in shipping units of 5 boxes each. Standard sizes according to ISO 4090: 13 x 18 cm 35 x 35 cm 18 x 43 cm 12 x 15 inch 18 x 24 cm 15 x 40 cm 35 x 43 cm 11 x 14 inch 15 x 30 cm 20 x 40 cm 8 x 10 inch 24 x 30 cm 30 x 40 cm 10 x 12 inch 0110xx Bermedi X-Ray B Blue sensitive X-ray film to be used with blue emitting intensifying screens. -

Catalogue of French VOD/SVOD Platform Filmotv

20 22 WHEN 01 EAST 19 MEETS WEST organized by 2019 partners with the support of 20 22 0119 under the patronage of in partnership with LST partners in collaboration with WHEN EAST MEETS WEST Polish Film Institute In collaboration with JANUARY 20/22, 2019 Screen Brussels Dox Consulting Screen Flanders Confartigianato Udine organized by Slovak Film Commission Estonian Film Institute Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia Slovak Film Institute EWA European Women’s Audiovisual Trieste Film Festival/Alpe Adria Cinema Ukrainian State Film Agency Network Wallimages Festival Scope with the support of Creative Europe Desk Belgium Flow Postproduction (Wallonie-Bruxelles) Creative Europe - MEDIA Programme Heretic Asterisk Creative Europe Desk Czech Republic MiBAC - Direzione Generale per il Hot Docs Creative Europe Desk Flanders Cinema Italian Film Commissions Creative Europe Desk Italy CEI (Central European Initiative) Laser Film Creative Europe Desk Luxembourg Film Center Serbia Lithuanian Film Centre Creative Europe Desk Netherland Regione Autonoma del Friuli Venezia MIA Creative Europe Desk Poland Giulia National Film Centre of Latvia Creative Europe Desk Serbia OLFFI under the patronage of Producers Network - Marché du Film LST partners Eurimages BDC Discoveries by Balkan database Documentary Center in partnership with Eventival Baltic Sea Docs EAVE Docu Rough Cut Boutique at Sarajevo with the technical support of database with the technical support of Maia workshops Film Festival Starhotels Savoia Excelsior Palace MIDPOINT Ex Oriente Film – -

ED 345 715 AUTHOR Mclaughlin, Pamela TITLE Computer Applications in Education

DOCUMENT RESUME ED 345 715 IR 015 570 AUTHOR McLaughlin, Pamela TITLE Computer Applications in Education: The Best of ERIC 1990. INSTITUTION ERIC Clearinghouse on Information Resources, Syracuse, N.Y. SPONS AGENCY Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. REPORT NO ISBN-0-937597-33-3 PUB DATE Feb 92 CONTRACT RI88062008 NOTE 116p.; For the 19e9 report, see ED 341 386. AVAILABLE FROM Information Resources Publications, 030 HUntington Hall, Syracuse University, Syracuse, NY 13244-2340 (IR-92, $10.00 plus $2.00 shipping and handling). PUB TYPE Information Analyses - ERIC Clearinghouse Products (071) -- Reference Naterials - Bibliographies (131) EDRS PRICE MF01/PC05 Plus Postage. DESCRIPTORS Abstracts; Adult Education; Annotated Bibliographies; Artificial Intelligence; =Computer Assisted Instruction; Computer Assisted Testing; *Computer Literacy; Computer Networks; 'Computer Software; Computer Software Evaluation; Computer Uses in Education; Counseling Services; Disabilities; Elementary Secondary Education; 'Equal Education; Ethics; Gifted; 'Interactive Video; Keyboarding (Data Entry); Media Research; 'Microcomputers; Preschool Education; Thinking Skills ABSTRACT This collection provides an overview of literature entered into the ERIC database in 1990 on computer applications in elementary and secondary education, adult education, and special education. The first of four sections contains a list of overview documents on computer assisted instruction. Focusing on special applications, the second section lists documents -

Early-Stage Market Analysis and Initial Business Model

Ref. Ares(2018)3426400 - 28/06/2018 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n: 761999 EasyTV: Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content. D7.1 Early-stage market analysis and initial business model EasyTV Project H2020. ICT-19-2017 Media and content convergence. – IA Innovation action. Grant Agreement n°: 761999 Start date of project: 1 Oct. 2017 Duration: 30 months Document. ref.: D7.1 D7.1 Early-stage market analysis and initial business model Disclaimer This document contains material, which is the copyright of certain EasyTV contractors, and may not be reproduced or copied without permission. All EasyTV consortium partners have agreed to the full publication of this document. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information. The reproduction of this act or of parts of it requires an agreement with the information’s owner. The document must be referenced if is used in a publication. The EasyTV Consortium’s partners are: Partner Name Short Country name 1 Universidad Politécnica de Madrid UPM ES 2 Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. ENG IT Centre for Research and Technology Hellas/Information 3 CERTH GR Technologies Institute 4 Mediavoice SRL MV IT 5 Universitat Autònoma Barcelona UAB ES 6 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA CCMA ES 7 ARX.NET SA ARX GR Fundación Confederación Nacional Sordos España para la 8 FCNSE ES supresión de barreras de comunicación 2 D7.1 Early-stage market analysis and initial business model H2020. -

ED 283 504 AUTHOR REPORT-NO AVAILABLE from DESCRIPTORS ABSTRACT DOCUMENT RESUME the Educators' Handbook to Interactive Videodisc

DOCUMENT RESUME ED 283 504 IR 012 708 AUTHOR Schwartz, Ed TITLE The Educators' Handbook to Interactive Videodisc. Second Edition. INSTITUTION Asscciation for Educational Communications and Technology, Washington, D.C. REPORT-NO ISBN-0-89240-049-8 PUB-DATE 87 NOTE 161p.; For 1985 edition, see ED 273 253. AVAILABLE FROMAssociation for Educational Communications & Technology, 1126 16th Street, NW, Washington, DC 20036. PUB TYPE Guides - Non-Classroom Use (055) -- Reference Materials - Directories/Catalogs (132) EDRS PRICE- MF01 Plus Postage. PC Not Available from_EDRS. DESCRIPTORS Authoring Aids 1Programing); *Computer Software; Equipment_Maintenance; *Interactive Video; *Optical Disks; Professional Associationst Publications; Purchasing; *Videodisks; *Video Equipment ABSTRACT Designed to be a source of information_for_educators about interactive videodiscs, this_handbook_presents_an overview of the technology_and_offers additional_sources_to be consulted for more detailed information. It_is noted that, although this second edition of a 1985 publication has gone through extensive changes, clarifications, and corrections, the focus has been kept on the use of technology in education with specific information on appropriate hardware and software to provide a single-source reference for educators and trainers. Information on interactive_videodiscs is presented in 10 chapters1 (1) Introduction to_Videodiscs; (2)_ Overview of Laserdisc Systems; 13) Selecting a Laser Videodisc Player;_(4) Video Playback Units; (5) Videodisc Interface Units; (6)