Rheinland-Pfalz Ist 60

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ZWISCHEN KOBLENZ UND BONN Rheinland-Pfalzund Die Gründung Der Bundesrepublik

Heinrich Küppers ZWISCHEN KOBLENZ UND BONN Rheinland-Pfalzund die Gründung der Bundesrepublik 1. Der französische Faktor Als die amerikanische Besatzungsmacht im Herbst 1945 , also bald nach der Potsdamer Konferenz der Großen Drei, daranging, in ihrer Zone Länder zu bilden, dürfte der Gedanke an die Gründung eines westdeutschen Teilstaates allenfalls als Spekulation eine Rolle gespielt haben . Doch als Franzosen und Briten im Sommer 1946 diesen Schritt nachvollzogen, war die Möglichkeit einer Entwicklung von zwei deutschen Staaten durchaus vorstellbar. Jetzt war der Prozeß der Blockbildung in Europa bereits weit fortgeschritten und mit ihm auch die Erkenntnis, daß die seit 1871 bestehende nationalstaatliche Einheit Deutschlands daran zerbrechen würde . Die erspürbar werdende Gefahr einer deutschen Teilung rückte die Länderfrage in ein völlig neues Licht, ihre unmittelbare Wechselwirkung mit einer westdeutschen Staatsgründung trat nun offen zutage. Die Entwicklung von Ländern, die ein erster Schritt hin zu einem einheitlichen politischen Staatsgebilde auf dem Territorium der drei Westzonen sein und zugleich die Grundlagen für eine zum Teil völlig neue Binnenstruktur liefern konnte, ist in der Zielrichtung auch in Frankreich in vollem Umfange erkannt worden. Dennoch gab es hier gegen solche Pläne erhebliche Widerstände, die am 30. August 1946, dem Gründungstag des Landes Rheinland-Pfalz, noch längst nicht überwunden waren . Frankreich hatte sich fast drei Generationen lang ständig durch Deutschland bedroht gefühlt, und aus diesem Grunde war es mehr als verständlich, wenn es nach der Kapitulation des Reiches 1945 mit dem festen Vorsatz zu Werke ging, diesen permanenten Unruhestifter endgültig zu bändigen. Das Konzept dazu entwickelte Charles de Gaulle, der bis Januar 1946 in Frankreich politisch eindeutig dominierte. -

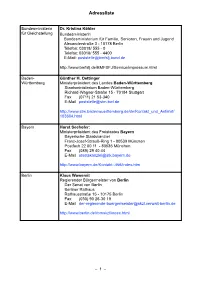

20091230 EU Direktive

Adressliste Bundesministerin Dr. Kristina Köhler für Gleichstellung Bundesministerin Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Alexanderstraße 3 - 10178 Berlin Telefon: 03018/ 555 - 0 Telefax: 03018/ 555 - 4400 E-Mail: [email protected] http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/impressum.html Baden- Günther H. Oettinger Württemberg Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Staatsministerium Baden-Württemberg Richard-Wagner-Straße 15 - 70184 Stuttgart Fax (0711) 21 53-340 E-Mail [email protected] http://www.stm.badenwuerttemberg.de/de/Kontakt_und_Anfahrt/ 103604.html Bayern Horst Seehofer: Ministerpräsident des Freistaates Bayern Bayerische Staatskanzlei Franz-Josef-Strauß-Ring 1 - 80539 München Postfach 22 00 11 - 80535 München Fax (089) 29 40 44 E-Mail [email protected] http://www.bayern.de/Kontakt-.466/index.htm Berlin Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister von Berlin Der Senat von Berlin Berliner Rathaus Rathausstraße 15 - 10175 Berlin Fax (030) 90 26-30 19 E-Mail [email protected] http://www.berlin.de/rbmskzl/index.html – 1 – Adressliste – 2 – Adressliste – 1 – Adressliste Brandenburg Matthias Platzeck Ministerpräsident des Landes Brandenburg Staatskanzlei Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 - 14473 Potsdam Postfach 60 10 51 - 14410 Potsdam Fax (0331) 8 66-13 21 E-Mail [email protected] http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.375532.de Bremen Jens Böhrnsen Präsident des Senats und Bürgermeister der Hansestadt Bremen Senat der Freien Hansestadt -

Aufsatz Die Unterschiedlichen Regelungen Zur Amtszeit Des Amtseides »Vor« Dem Amtsantritt Bzw

LKRZ_10_2011:LKRZ_4_2011.qxd 28.09.2011 13:35 Seite 361 10/2011 LKRZ 5. Jahrgang, Seiten 361–400 Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht Hessen | Rheinland-Pfalz | Saarland Herausgeber: Claus Böhmer, Präsident des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes | Prof. Dr. Christoph Gröpl, Universität des Saarlandes | Dr. Herbert Günther, Ministerialdirigent a.D., Staatskanzlei des Landes Hessen | Klaus-Ludwig Haus, Direktor des Landesverwaltungsamtes des Saarlandes | Prof. Dr. Reinhard Hendler, Universität Trier | Prof. Dr. Georg Hermes, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Prof. Dr. Hans-Detlef Horn, Philipps-Universität Marbug, Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof | Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mit- glied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz | Dr. Curt M. Jeromin, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Andernach | Prof. Dr. Siegfried Jutzi, Minis- terialdirigent, Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz, Vertreter des öffentlichen Interesses des Landes Rheinland- Pfalz, Honorarprofessor der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz | Prof. Dr. Holger Kröninger, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Saarbrücken | Prof. Dr. Klaus Lange, Justus-Lie big-Universität Gießen, Präsident a.D. und Mitglied des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen | Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, Präsident des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz | Wolfgang Reimers, Präsident des Hessischen Verwal- tungsgerichtshofs a.D. | Prof. Dr. Gunnar Schwarting, -

60 Jahre JU Saar

„60 Jahre Junge Union Saar – Eine Chronik“ Inhaltsverzeichnis Seite Grußwort Markus Uhl 3 Grußwort Dr. Angela Merkel 4 Grußwort Annegret Kramp-Karrenbauer 5 Grußwort Paul Ziemiak 6 Chronik Die 1950er Jahre 7 Die 1960er Jahre 17 Die 1970er Jahre 21 Die 1980er Jahre 31 Die 1990er Jahre 47 Die 2000er Jahre 61 Die 2010er Jahre 67 Übersicht der Landesvorsitzenden 76 Der aktuelle Landesvorstand 78 Impressum 80 Grußwort des Landesvorsitzenden der Jungen Union Saar Markus Uhl Liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Jahr wird die Junge Union Saar 60 Jahre alt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1955 haben zehntausende JU’ler für ihre Überzeugungen gekämpft und sich für unsere Gesellschaft engagiert. Wir blicken also heute, im Jahr 2015, auf eine lange, bewegte und auch bewegende Geschichte zurück. Die Junge Union war dabei stets der Motor und Vorreiter – noch ehe die Themen Einzug in die „große Politik“ hielten. Die Geschichte der JU Saar ist eine Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Exemplarisch sei an dieser Stelle nur an die Initiativen im Rahmen der Diskussionen um die Polen-Verträge in den 70ern und den Ausstieg aus dem Kohle-Bergbau an der Saar in den 90er Jahren erinnert. Aber auch ganz pragmatische politische Forderungen im Interesse der jungen Generation vermochte die JU sowohl durch- als auch umzusetzen. Unvergessen bleibt die Einführung des Erfolgsprojek- tes „Führerschein mit 17“ oder die landesweite Etablierung von Nachtbussen. So wundert es nicht, dass ihre Erfolgsgeschichte nicht nur eine inhaltliche, sondern eben auch eine personelle ist: Denn fast alle die saarländische Politik prägenden Köpfe waren (oder sind) Mitglieder der Jungen Union Saar. -

The Groko Effect: Does the Popularity of CDU/CSU and SPD Suffer from Grand Coalitions?

The GroKo Effect: Does the Popularity of CDU/CSU and SPD Suffer from Grand Coalitions? Thomas Drechsel∗ London School of Economics This is work in progress. Please contact me if you have suggestions. April 4, 2018 Abstract This paper attempts to systematically assess the effect of government coalitions between the CDU/CSU and the SPD (\GroKos") on subsequent election outcomes of the two parties, using data on both federal and state elections in Germany over around 70 years. The key idea is to use the recurring presence of more than 30 of such coalitions at the state level to gain insight on their subsequent effects, exploiting the relative stability and homogeneity of the German party system across time and space. I show purely descriptively that the average change in vote shares after being the junior (senior) partner in a GroKo is -2.68 (-0.34) percentage points for the CDU/CSU and -2.58 (+0.85) percentage points for the SPD. This suggests a generally asymmetric effect between junior and senior coalition partners, and different effects between the two parties. A more formal statistical analysis, in which I control for other election and government characteristics as well as year and/or state fixed effects, reveals that junior (senior) partners consistently lose out (gain) after GroKos, and that the effects are stronger and statistically more significant for the SPD than for the CDU/CSU. ∗Department of Economics and Centre for Macroeconomics, London School of Economics. Houghton Street, London, WC2A 2AE, United Kingdom; E-Mail: [email protected]; Web: http://personal.lse.ac.uk/drechsel/; For sharing some thoughts, I thank Miguel Bandeira, Kilian Huber, Jonathan Pinder and Guo Xu. -

Rheinland-Pfalz

1 Titel: Blick von der Felsenkanzel Richtung Loreley Title: view of the Loreley Titre : Vue sur la Loreley Inhalt / Table of Contents / Table des matières Ich lade Sie ein / You are cordially invited / Je vous invite à découvrir ... 5 Alles Gute – jetzt und in Zukunft / All the best – today and in the future / De l’avenir, de l’ambition – et la douceur de vivre 8 Rheintal 14 Rheinland-Pfalz Lädt ein Eifel / Ahr 20 Westerwald / Lahn / Taunus 26 Mosel / Saar 32 Hunsrück / Nahe / Glan 38 Rhineland-palatinate Pfalz 44 Rheinhessen 50 bids you welcome In Rheinland-Pfalz lässt es sich gut leben / Quality of life in Rhineland-Palatinate / La vie est belle en Rhénanie-Palatinat 56 Kulturelle Wurzeln und Moderne / Cultural roots and the modern / Racines et modernité de notre patrimoine culturel 59 Ausgezeichnet ausgebildet / Outstanding education / Les ressources de l’excellence 62 Tatkraft treibt voran / Catalyst for innovation / L’avenir en tête 64 LA RHénanie-Palatinat vous Rheinland-Pfalz engagiert sich / Voluntary work in Rhineland-Palatinate / La Rhénanie-Palatinat service de la communauté 67 Rheinland-Pfalz in Zahlen und Fakten / Facts and figures / Faits et chiffres 70 souhaite la bienvenue Internationale Partnerschaften / International partnerships / Partenariats internationaux 78 Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz / Minister Presidents of Rhineland-Palatinate / Ministres-Présidents de Rhénanie-Palatinat 86 Eine besondere Auszeichnung / A special award / Une distinction particulière 87 Bildnachweis / Photo credits / Crédits photographiques 88 Kontaktadressen / Contact addresses / Répertoire 90 2 3 ich lade sie ein nach rheinland-pfalz Ein Land mit mehr als 4 Millionen Einwohnern, mit Mainz als Landeshauptstadt. Eines von 16 deutschen Ländern, entstanden aus der französischen Besatzungszone nach einer Volksabstimmung über die Landesverfassung am 18. -

Presseinformationen 60 Jahre Deutsche Bundesbank

Presseinformationen 60 Jahre Deutsche Bundesbank © Deutsche Bundesbank © Image Source/Corbis © Wolfilser – Fotolia © Deutsche Bundesbank Presseinformationen 60 Jahre Deutsche Bundesbank Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. Die Aufgaben der Deutschen Bundesbank 2. Daten zum rechtlichen Rahmen der Deutschen Bundesbank von 1948 bis 2016 3. Die Präsidenten der Deutschen Bundesbank 4. Stimmen aus Wissenschaft und Politik 5. Die Deutsche Bundesbank in Zahlen 6. Wussten Sie,… 7. Terminplan der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr Presseinformationen 60 Jahre Deutsche Bundesbank Seite 3 Die Aufgaben der Deutschen Bundesbank Presseinformationen 60 Jahre Deutsche Bundesbank Seite 4 Die Deutsche Bundesbank nimmt als unabhängige geld- und währungspolitische Institution sowie als nationale und europäische Aufsichtsinstanz viele Aufgaben rund um das Thema Geld wahr. Gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank und den anderen Zentralbanken des Eurosystems trägt sie Verantwortung für die Geldpolitik im Euro-Raum. Der Präsident der Bundesbank wirkt als Mitglied des EZB-Rats an den geldpolitischen Entscheidungen mit. Als Grundlage für die Entschei- dungsfindung erstellt die Bundesbank umfassende Analysen. Die Umsetzung der Geldpolitik ist in Deutschland Aufgabe der Bundesbank. Außerdem erläutert sie der deutschen Öffentlichkeit die Geldpolitik des Eurosystems und bezieht Position dazu. Neben der Beteiligung an der Geldpolitik erfüllt die Bundesbank weitere wichtige Aufgaben auf nationaler und internationaler Ebene. Eine dieser Kernaufgaben ist die Bankenaufsicht. Um -

Faktorenanalyse Für Den Niedergang Einer Regierungspartei Am Beispiel Rheinland-Pfalz Und Nordrhein-Westfalen

Faktorenanalyse für den Niedergang einer Regierungspartei am Beispiel Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen - Ausarbeitung - © 2009 Deutscher Bundestag WD 1 - 3000 - 013/09 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Verfasser: Faktorenanalyse für den Niedergang einer Regierungspartei am Beispiel Rheinland- Pfalz und Nordrhein-Westfalen Dokumentation WD 1 - 3000 - 013/09 Abschluss der Arbeit: 20.02.2009 Fachbereich WD 1: Geschichte, Zeitgeschichte und Politik Telefon: Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der Wissenschaftlichen Dienste geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Die Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste sind dazu bestimmt, Mitglieder des Deutschen Bundestages bei der Wahrnehmung des Mandats zu unterstützen. Der Deutsche Bundestag behält sich die Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung vor. Beides bedarf der Zustimmung der Leitung der Abteilung W. - 3 - Inhaltsverzeichnis Seite 1. Rheinland-Pfalz – Einleitung 4 2. Ausgangslage in Rheinland Pfalz 5 3. Gründe für den Niedergang der CDU in Rheinland-Pfalz 5 3.1. Situative Faktoren als Erklärung für das Wahlergebnis vom 21. April 1991 5 3.2. Längerfristige und strukturelle Analyse der „Wende“ in Rheinland-Pfalz 8 4. Weitere Thesen zur Faktorenanalyse des Niedergangs einer Regierungspartei am Beispiel Rheinland-Pfalz 11 5. Nordrhein-Westfalen - Einleitung 12 6. Situative Faktoren 14 7. Strukturelle Trends 15 7.1. Entwicklung der Wählerströme 15 7.2. Sozialdemographische Faktoren 16 7.3. Spitzenkandidaten der Parteien 17 7.4. Wahlentscheidende Themen 18 8. Nordrhein-Westalen - Zusammenfassung 19 9. Literaturverzeichnis 20 - 4 - 1. Rheinland-Pfalz – Einleitung Rheinland-Pfalz galt bis 1987 als das Musterland eines „hegemonialen Parteiensys- tems“. -

Laudatio „Politikerin Des Jahres“ (Druckfassung)

Laudatio „Politikerin des Jahres“ (Druckfassung) Sehr geehrte Herren und Damen, dieser Moment gehört der Preisträgerin und deshalb möchte ich auch meine Laudatio mit ihren eigenen Worten eröffnen: Sehr geehrte Herren und Damen – diese Grußformel wählte unsere „Politikerin des Jahres“ bei ihrem ersten Auftritt auf der bundespolitischen Bühne und setzte damit ein sprachliches Signal in der Debatte über die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ohne Paukenschlag, ohne Sirenengeheul, aber dafür in ihrem ganz eigenen Tonfall. Was erwarten wir eigentlich von unseren Politikern? Wie sollen sie sein, unsere Volksvertreter? Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein sollen sie haben und Mut aufbringen. Natürlich sollen sie auch intelligent sein und sympathisch wirken. Das ist in unserer Medienwelt eine wichtige Voraussetzung dafür, gehört und gesehen zu werden. Sie sollen nicht nur der Gegenwart verhaftet bleiben, sondern wissen, vor welchen Herausforderungen unser Land steht und sie sollen auch eine Idee dafür haben, wie wir sie bewältigen. Dann können sie ein Glücksfall sein, nicht nur für eine Partei, sondern für die Demokratie, für unser Land. Wer ins Zentrum der Macht vorstößt, der steht unter ständiger Beobachtung der Medien, auch der politischen Konkurrenz sowie der eigenen Parteimitglieder und natürlich der Wählerinnen und Wähler. Diese massive Öffentlichkeit vermag den Klang eines Menschen zu verändern, sein Denken und Handeln, seinen Charakter. Es gibt in jedem Beruf eine „déformation professionnelle“, und – das ist nicht zu leugnen – heute Abend sind einige Risikogruppen prominent hier im Saal und auf der Bühne vertreten. Denn wer sich auf dem Weg zu den eigenen Zielen macht und sich nicht zu seinem Nachteil verändert oder sich unterwegs sogar verliert, der verfügt über eine starke innere Balance. -

Lügen Und Blackouts

# 2003/09 Inland https://www.jungle.world/artikel/2003/09/luegen-und-blackouts Lügen und Blackouts Von Pascal Beucker Eichel vor dem Untersuchungsausschuss von pascal beucker »Der 17. Juli 2002 war die Mutter aller Katastrophen«, behauptet der Christdemokrat Peter Altmeier. Nein, damals wurde kein Krieg begonnen, auch kein neues Buch des Fernsehpfarrers Jürgen Fliege kam auf den Markt. »An diesem Tag schrieb Ihr Referatsleiter Dieter Schoof, dass er mit 10 Milliarden Euro weniger Einnahmen rechne«, hielt Altmeier dem Finanzminister Hans Eichel (SPD) am vergangenen Donnerstag vor. Außerdem habe ein anderer Referatsleiter ein Haushaltsdefizit von insgesamt 3,4 Prozent errechnet. Ob dem Herrn Minister beide Vorgänge bekannt seien, fragte Altmeier. Und Eichel antwortete: »Ja.« Aber er fügte hinzu: »Der Minister bestimmt die politische Linie des Ministeriums, nicht Referenten und Abteilungsleiter.« Er habe die wirtschaftliche Entwicklung eben optimistischer eingeschätzt. Damit wäre eigentlich alles gesagt gewesen. Doch der Schlagabtausch, den sich Altmeier und Eichel im so genannten Lügenausschuss des Bundestages lieferten, dauerte ganze fünf Stunden. Und am Tag danach fragten sich die Kommentatoren des Landes ganz ernsthaft, wer das Duell im Ausschuss gewonnen habe. Es wurde nach Herzenslust philosophiert. Der Kommentator der Süddeutschen Zeitung verstieg sich gar zu der Feststellung, der Ausschuss habe »durchaus eine kathartische Wirkung: Er erinnert Politiker und Öffentlichkeit daran, es mit dem Lügen und Belogenwerden nicht zu weit zu treiben.« Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn dieser Ausschuss ist der kümmerliche Rest, der von der Idee eines parlamentarischen Untersuchungssausschusses als Instrument der Aufklärung übrig geblieben ist. Vor den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen diente er als ein Wahlkampfspektakel für die CDU und die FDP, jetzt stellt er nur noch eine Beschäftigungstherapie für nicht ausgelastete Abgeordnete und Journalisten dar. -

ADOLF SÜSTERHENN (1905-1974) Von Helmut Mathy

Das Porträt ADOLF SÜSTERHENN (1905-1974) von Helmut Mathy I. Zu Beginn des fünften Jahrzehnts der rheinland-pfälzischen Landesgeschichte ist verstärkt davon die Rede, daß die am 18. Mai 1947 durch Volksabstimmung angenommene Verfassung viele veraltete Passagen enthalte, die der Reform oder Entrümpelung bedürftig seien. Dabei hat diese bereits nicht weniger als 27 Abänderungen erfahren. Trotz etlicher wichtiger Neuerungen im Bereich des Schulwesens, der Finanzverfassung, des Wahlrechts und der Bestimmungen über den Landtag blieben ihre Grundprinzipien jedoch unangetastet. Inzwi schen hat eine Kommission nicht weniger als 70 der 146 Verfassungsartikel namhaft gemacht, die geändert oder gestrichen werden sollen. Am Anfang des Landes stand der Wille der Besatzungsmacht zur Umerziehung des deutschen Volkes nach der Katastrophe des Nationalsozialismus. Der territoriale Zuschnitt des neuen Gebildes, das historisch unterschiedlich geprägte Gebiete vereinigt, wurde am 30. August 1946 durch eine Verordnung des Oberkommandierenden der französischen Streitkräfte in Deutschland, General Pierre Koenig, geschaffen, die Fundamente zum demokratischen Aufbau wurden im Herbst 1946 an zwei Wahl-Sonntagen gelegt. Am 15. September und am 13. Oktober bestimmte die Bevölkerung in den ersten freien und demokratischen Wahlen seit der Hitler-Diktatur die Vertretungs-Körperschaften für Gemeinden und Kreise. Die derart konstituierten Kreisversammlungen und Gemeindevertretungen der Städte mit über 7000 Einwohnern wählten dann am 17. November die Mitglieder der Beratenden Landesversamm lung, die auf Weisung der Besatzungsmacht eine Verfassung ausarbeiten sollte. Eine in der Verordnung vom 30. August vorgesehene "Gemischte Kommission" aus Mitgliedern der Oberpräsidien von Rheinland-Hessen-Nassau und Hessen-Pfalz hatte bereits vor den ersten Wahlen einen vorbereitenden Verfassungs-Ausschuß eingesetzt. Er bestand aus drei Vertre tern der CDP, zweiender SPund und einem der KP. -

Minderheitsregierungen in Deutschland

Minderheitsregierungen in Deutschland Stephan Klecha Landesbüro Niedersachsen Minderheitsregierungen in Deutschland Stephan Klecha Friedrich-Ebert-Stifung Impressum Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Niedersachsen Theaterstraße 3 30159 Hannover E-Mail: [email protected] Telefon: 0511 357708 - 30 www.fes.de/niedersachsen Autor: Dr. Stephan Klecha Redaktion: Petra Wilke Lektorat: Bettina Munimus Layout: Pellens Kommunikationsdesign GmbH Druck: bub Bonner Universitäts-Buchdruckerei Friedrich-Ebert-Stiftung Printed in Germany 2010 ISBN: 978-3-86872-594-0 MINDERHEITSREGIERUNGEN IN DEUTSCHLAND Inhalt Vorbemerkung ....................................................................................................7 Vorwort von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ................................................9 Einleitung .......................................................................................................... 12 Parlamentarisches Regierungssystem und Mehrheitsprinzip ............................14 Einfl ussfaktor Parteiensystem ......................................................................... 18 Alternativen zur gewohnten Mehrheitsregierung ........................................... 25 Stabilität von Minderheitsregierungen ............................................................30 Handlungsstärken von Regierungen ...............................................................32 Regieren ohne Mehrheiten ............................................................................. 37 Exekutive Eigenverantwortung