La Edad De Hierro En Sepúlveda (Segovia)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

243 En La Zona De Riaza Encontramos Un Grupo De Familias De

5. MARROQUÍES Y BÚLGAROS EN RIAZA (SEGOVIA) En la zona de Riaza encontramos un grupo de familias de origen marroquí que llevan ya asentadas en esta zona desde principios y mediados de los años ochenta; más recientemente, desde finales de 1999 y principios del 2000, también se documenta la llegada a esta comarca de población búlgara. Las características sociodemográficas y culturales de ambos colectivos son signifi- cativamente diferentes, como también lo son las actitudes de la población local hacia cada uno de ellos. En las páginas siguientes nos detendremos a analizar los aspectos más significativos de ambos movimientos migratorios. 5.1. Flujos migratorios desde Bulgaria 5.1.1. El inicio del movimiento migratorio: Bulgaria Los movimientos migratorios iniciados desde Bulgaria tienen un carácter reciente y coyuntural motivado por el colapso de las estructuras socialistas en 1989 y la progresiva e incompleta transición hacia una economía de mer- cado y hacia políticas democráticas. Pensamos que esta emigración tiene un carácter coyuntural porque la integración de la República de Bulgaria en las estructuras occidentales, tales como la OTAN en 2004 y en la UE, prevista para 2007, amortiguará los efectos de la crisis social, política y económica, favoreciendo y redundando positivamente en un mayor desarrollo de las economías de este estado. Los primeros movimientos migratorios datan de mediados de los años noventa, cuando el desmantelamiento de la estructura económica socialista sumió al país en una profunda crisis que, en primer lugar, afectó a aquellos grupos profesionales con títulos académicos técnicos medios o superiores y con amplia experiencia laboral, que fueron destituidos de sus puestos de tra- bajo y no encontraron un empleo acorde con su formación y con sus demandas salariales1. -

Segovia Completa 0110

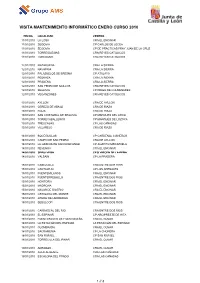

VISITA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO ENERO CURSO 2010 FECHA LOCALIDAD CENTRO 11/01/2010 LA LOSA CRA EL ENCINAR 11/01/2010 SEGOVIA CP CARLOS DE LECEA 11/01/2010 SEGOVIA CP DE PRÁCTICAS FRAY JUAN DE LA CRUZ 11/01/2010 TORREIGLESIAS CRA REYES CATOLICOS 11/01/2010 TUREGANO CRA REYES CATOLICOS 12/01/2010 MATABUENA CRA LA SIERRA 12/01/2010 NAVAFRIA CRA LA SIERRA 12/01/2010 PALAZUELOS DE ERESMA CP ATALAYA 12/01/2010 PEDRAZA CRA LA SIERRA 12/01/2010 PRADENA CRA LA SIERRA 12/01/2010 SAN PEDRO DE GAILLOS CRA REYES CATOLICOS 12/01/2010 SEGOVIA CP DIEGO DE COLMENARES 12/01/2010 VEGANZONES CRA REYES CATOLICOS 13/01/2010 AYLLON CRA DE AYLLON 13/01/2010 CEREZO DE ABAJO CRA DE RIAZA 13/01/2010 RIAZA CRA DE RIAZA 13/01/2010 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA CP MARQUES DEL ARCO 13/01/2010 TORRECABALLEROS CP MARQUÉS DE LOZOYA 13/01/2010 TRESCASAS CP LAS CAÑADAS 13/01/2010 VILLAREJO CRA DE RIAZA 14/01/2010 BOCEGUILLAS CP CARDENAL CISNEROS 14/01/2010 CAMPO DE SAN PEDRO CRA DE AYLLON 14/01/2010 LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO CP AGAPITO MARAZUELA 14/01/2010 REVENGA CRA EL ENCINAR 14/01/2010 SEPULVEDA CEO VIRGEN DE LA PEÑA 14/01/2010 VALSAIN CP LA PRADERA 15/01/2010 CABEZUELA CRA ENTRE DOS RIOS 15/01/2010 CANTALEJO CP LOS ARENALES 15/01/2010 FUENTEMILANOS CRA EL ENCINAR 15/01/2010 FUENTERREBOLLO CRA ENTRE DOS RIOS 15/01/2010 HONTORIA CRA EL ENCINAR 15/01/2010 MADRONA CRA EL ENCINAR 15/01/2010 NAVAS DE RIOFRIO CRA EL ENCINAR 15/01/2010 ORTIGOSA DEL MONTE CRA EL ENCINAR 15/01/2010 OTERO DE HERREROS CRA EL ENCINAR 15/01/2010 SEBULCOR CRA ENTRE DOS RIOS 18/01/2010 CARRASCAL DEL RIO -

BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX 300 Km LA QUESERA

Sábado, 14 abril 2018 BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX 300 km LA QUESERA - NAVAFRÍA - CANENCIA Lugar / hora de salida: Plaza de la Remonta 2A 28039 Madrid / 6:00 am Organiza: Club Ciclista Chamartín, fundado en 1925 HOJA DE RUTA CONTROL KM LOCALIDAD O PUNTO DE PASO CONTINÚA POR KM abierto cerrado CC CHAMARTÍN 0,0 6:00 7:00 C/ Bravo Murillo 0,9 Plaza de la Remonta 2A Madrid. 0,9 Plaza de Castilla Pº Castellana, lateral 1,7 2,6 C/ de Viejas y C/ Mauricio Legendre Av. Llano Castellano 1,9 4,5 FUENCARRAL C/ Nª Sª de Valverde 1,7 6,2 Incorporación M-603 dir Alcobendas M-603 ctra. Fuencarral 3,0 9,2 Entrada paking P-3 Carrefour dcha ronda parking 0,7 9,9 Rotonda 1ª salida dir A-1 Burgos 0,4 10,3 Rotonda 2ª salida. Mantente a la izda. dir Alcobendas 1,6 11,9 ALCOBENDAS Blv. Salvador Allende 1,1 13,0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Paseo de Europa 3,8 16,8 Última rotonda Pº de Europa N-I Ctra. De Burgos 2,2 Cruce "Heineken" dir Cobeña 19,0 M-100 2,3 Atención coches por la derecha 21,3 Rotonda 4ª salida M-111 dir Fte. El Saz 9,7 31,0 Rotonda 2ª salida M-103 dir Valdetorres 10,3 41,3 TALAMANCA DEL JARAMA M-103 0,5 41,8 Cruce derecha dir Valdepiélagos M-120 1,6 43,4 cruce N-320 STOP M-120 2,1 45,5 VALDEPIÉLAGOS M-125 / GU-201 10,8 EL CUBILLO DE UCEDA 56,3 7:39 9:49 GU-201 0,2 Bar STOP C/ Puerta del Sol, 3 56,5 Rotonda 2ª salida CM-1001 dir Cogolludo 18,4 74,9 PUEBLA DE BELEÑA (circunvalar) CM-1004 15,8 90,7 TAMAJÓN GU-186 dir Majaelrayo 5,2 95,9 Cruce GU-186 dir Majaelrayo 6,2 102,1 CAMPILLEJO, CAMPILLO DE RANAS GU-186 / GU-185 7,2 109,3 MAJAELRAYO dir Riaza 27,8 137,1 PUERTO DE LA QUESERA (1715 m) SG-112 12,7 RIAZA 149,8 10:23 15:57 N-110A 1,1 Avda. -

Migratory Shepherds and Ballad Diffusion1

Oral Tradition, 2/2-3 (1987): 451-71 Migratory Shepherds and Ballad Diffusion1 Antonio Sánchez Romeralo In 1928, in his now famous anthology of Spanish ballads, Flor nueva de romances viejos, Ramón Menéndez Pidal included the following comment concerning a romance that is very well known throughout the central regions of the Iberian Peninsula, particularly among shepherds: This attractive, authentically pastoral ballad, of purely rustic origin, had its origin, I believe, among the shepherds of Extremadura, where it is widely sung today, accompanied by the rebec, especially on Christmas Eve. Nomadic shepherds disseminated it throughout Old and New Castile and León; I heard it sung even in the mountains of Riaño, bordering on Asturias, at the very point where the Leonese cañada [nomadic shepherds’ path] comes to an end. But it is completely unknown in Asturias, as well as in Aragon, Catalonia, and Andalusia. This means that areas which did not get their sheep from Extremadura did not come to know this pastoral composition. (Menéndez Pidal 1928:291). Years later, in 1953, Menéndez Pidal was to modify his commentary on the ballad’s geographic diffusion, extending it to “all provinces crossed by the great paths of migration, those of León and Segovia, which go from the valleys of Alcudia, south of the Guadiana, to the Cantabrian mountains and El Bierzo,” and would now make no defi nite statement concerning the composition’s exact origin (Menéndez Pidal 1953:2:410). The ballad to which these comments refer is La loba parda (The Brindled She-Wolf). The present article will discuss two of Menéndez Pidal’s assertions regarding this romance: a) its supposedly rustic, pastoral character (“de pura cepa rústica . -

Adaja-Eresma-Cega Arpsi 21- Duero-Ucero-Es

AYOAYO DE DE POZO POZORI MOZA MOZA RIO DUERO O Piñel de AYO EL DUJO O ARROYO DEL PRADO O ARROYO*RIO P Santovenia oa RIO IS Olmos de Esgueva R UER de Pisuerga Arriba IAZA DUERO GA Villarmentero A R Castronuevo de Esgueva YO DE Valcabado r J San u Zona Nº: de Esgueva ARAMIEL de Roa Berlangas de Roa -S Llorente la ES020/0014_06-1800016-01 DE il ARPSI 14- AYO t L s IE a JARAM Piñel de Abajo C e PISUERGA-ESGUEVA * Corrales de Duero d N R . Zona Nº: RIO DUERO E I C ES020/0014_06-1800003-06 Villavaquerín Roturas O R O La Cueva de Roa A Mambrilla de R Cotanillo O O I G L Castrejón A J R L RIO Renedo de Z ESGU E O E EVA N R BURGOS A Hoyales Esgueva C U E A U d N D de Roa S S I li P C O o u O Castrillo P E d a e Pesquera RI a C l s r D de la Vega l t O a a de Duero L ARPSI 21- I a V s L R o d A Valladolid l e Valbuena E a V D de Duero Curiel de Duero DUERO-UCERO-ESCALOTE O Valdearcos de la Vega O San Martín de Rubiales Y Olivares Y O Villabáñez de Duero A Vega- R Castilla Sicilia San Bernardo R A Fuentecén y León C Quintanilla Zona Nº: is Quintanilla Fuentelisendo t L Sardoncillo Bocos de Duero é de Arriba ES020/0015_09-1800017-01 a r de Onésimo Haza n o la Granja Retuerta i g N a ehesa d D Sardón de Duero Padilla de Duero a A ñalba e va YO Zona Nº: Pe R AR o a R DE ES020/0015_09-1800001-01 O L YO A Polígono P D R Fuentemolinos Ind. -

ADMISIÓN DE ALUMNOS a CENTROS DOCENTES Criterios

ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS DOCENTES Listado de Unidades Territoriales con Bachillerato de Humanidades Criterios del Listado Usuario: mjllanos Fecha: 07-MAR-2017 09:24:20 Año: 2017 Provincia : SEGOVIA Localidad destino: Todas Mapa Zona: Localidades en la UTA (localidades origen) --> Localidades destino con Bachillerato de Humanidades Enseñanza: Unidades Territoriales de Bachillerato de Humanidades Orden: Provincia, Localidad Destino Fecha: 07/03/2017 Página: 2 de 8 Consejería de Educación DG. Política Educativa Escolar Listado de Unidades Territoriales de Bachillerato de Humanidades Localidades destino con Bachillerato de Humanidades - Localidades origen alegados en la solicitud de Admisión Localidad destino AREVALO (AVILA) Localidades Origen DONHIERRO MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA MONTEJO DE AREVALO MONTUENGA RAPARIEGOS SAN CRISTOBAL DE LA VEGA TOLOCIRIO Localidad destino ARANDA DE DUERO (BURGOS) Localidades Origen ALDEHORNO HONRUBIA DE LA CUESTA MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUEL VILLAVERDE DE MONTEJO Localidad destino AYLLON (SEGOVIA) Localidades Origen ALCONADA DE MADERUELO ALCONADILLA ALDEALENGUA DE SANTA MARIA ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA ALDEANUEVA DEL CAMPANARIO ALDEANUEVA DEL MONTE ALDEONTE ALQUITE AYLLON BARAHONA DE FRESNO BARBOLLA BECERRIL BERCIMUEL BOCEGUILLAS CAMPO DE SAN PEDRO CARABIAS CASCAJARES CASTILLEJO DE MESLEON CASTILTIERRA CEDILLO DE LA TORRE CEREZO DE ABAJO CEREZO DE ARRIBA CILLERUELO DE SAN MAMES CINCO VILLAS CORRAL DE AYLLON ENCINAS ESTEBANVELA FRANCOS FRESNO DE CANTESPINO FRESNO DE LA FUENTE FUENTEMIZARRA GOMEZNARRO -

Horario Y Mapa De La Ruta DEMANDA De Autobús

Horario y mapa de la línea DEMANDA de autobús DEMANDA L. Demanda Mansilla - Riaza Ver En Modo Sitio Web La línea DEMANDA de autobús (L. Demanda Mansilla - Riaza) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Mansilla: 11:30 (2) a Riaza: 8:55 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea DEMANDA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea DEMANDA de autobús Sentido: Mansilla Horario de la línea DEMANDA de autobús 6 paradas Mansilla Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 11:30 martes Sin servicio Riaza (Centro De Salud) 2 Pz Maria Hernando, Riaza miércoles Sin servicio Castillejo De Mesleón (C/ Real / C/ Segovia) jueves 11:30 40 Cl Real, Castillejo De Mesleón viernes Sin servicio Soto De Sepúlveda sábado Sin servicio 33 Cl Riaza-soto De Sepulveda, Castillejo De Mesleón domingo Sin servicio Cerezo De Arriba 1 Cl Real, Cerezo De Arriba Cerezo De Abajo (Plaza) 3A Pz De La Libertad, Cerezo De Abajo Información de la línea DEMANDA de autobús Dirección: Mansilla Mansilla Paradas: 6 13 Cl Duruelo (mansilla), Cerezo De Abajo Duración del viaje: 19 min Resumen de la línea: Riaza (Centro De Salud), Castillejo De Mesleón (C/ Real / C/ Segovia), Soto De Sepúlveda, Cerezo De Arriba, Cerezo De Abajo (Plaza), Mansilla Sentido: Riaza Horario de la línea DEMANDA de autobús 6 paradas Riaza Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 8:55 martes Sin servicio Mansilla 13 Cl Duruelo (mansilla), Cerezo De Abajo miércoles Sin servicio Cerezo De Abajo (Plaza) jueves 8:55 3A Pz De La -

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEGOVIA: SO POR CASTILLA Y LEÓN ( I U – L V C Y L ) 1.- D

AÑO 2007.— NUMERO EXTRAORDINARIO MARTES, 1 DE MAYO 2124 SUPLENTES JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 1.- D. ISMAEL RAMOS GARCÍA 2.- D. MANUEL ANTONIO JUÁREZ CUERVO SEGOVIA 3.- Dª. MARÍA CRUZ BORJA DUAL DOÑA CELIA SALVADOR MILLA, SECRETARIO DE LA 3.- IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES - COMPROMI- JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEGOVIA: SO POR CASTILLA Y LEÓN ( I U – L V C y L ) 1.- D. JOSÉ ANGEL FRÍAS CALVO CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el ar- 2.- Dª. MARÍA JOSÉ BUENO GONZÁLEZ tículo 28, número 1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Ley Elec- 3.- D. DOMINGO ASENJO MATE toral de Castilla y León, se han proclamado por esta Junta Elec- 4.- Dª . MARÍA MONSERRAT SANZ SANZ toral Provincial las siguientes Candidaturas según el orden de 5.- D. LUIS FERNANDO ÉCIJA BALLESTEROS Registro de entrada: 6.- Dª . MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ PRATS 1.- PARTIDO POPULAR ( P P ) 1.- D. JUAN JOSÉ SANZ VITORIO SUPLENTES 2.- Dª. SILVIA CLEMENTE MUNICIO 1.- D. LADISLAO GONZÁLEZ GARCÍA 3.- Dª. PALOMA INÉS SANZ JERÓNIMO 2.- Dª . ROSARIO PEROMINGO BLANCO 4.- D. JUAN RAMÓN REPRESA FERNÁNDEZ 3.- D. EUGENIO LÓPEZ VILLA 5.- Dª. MAGDALENA RODRÍGUEZ GÓMEZ 6.- D. JAVIER HERNANZ PILAR 4.- TIERRA COMUNERA - ALTERNATIVA POR SUPLENTES CASTILLA Y LEÓN. (TC-ACAL) 1.- D. ÁLVARO PAJAS CRESPO 1.- Dª. MARÍA TERESA ESQUILICHE VAZQUEZ. 2.- Dª. MARÍA JESÚS FUENTES PÉREZ 2.- D. JUAN CARLOS VILLAR BERZAL. 3.- D. JUAN JUSTO MARDOMINGO HERRERO 3.- Dª. ESTHER CALVO SACRISTÁN. 4.- D. FÉLIX MATESANZ SACRISTÁN. 2.- IZQUIERDA REPUBLICANA ( I R ) 5.- Dª. JUANA DÍAZ BARBADO. -

Horario Y Mapa De La Ruta ARANDA De Autobús

Horario y mapa de la línea ARANDA de autobús ARANDA Segovia - Cantalejo - Aranda de Duero Ver En Modo Sitio Web La línea ARANDA de autobús (Segovia - Cantalejo - Aranda de Duero) tiene 7 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Aranda De Duero (Estación De Autobuses): 13:00 (2) a Cantalejo: 12:00 - 18:30 (3) a Cantalejo (Combinación A Segovia): 7:00 (4) a San Miguel De Bernuy (Combinación A Segovia): 6:55 (5) a Segovia: 7:00 - 15:00 (6) a Sepúlveda (Combinación En Cantalejo): 13:00 - 19:30 (7) a Torreadrada: 19:25 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea ARANDA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea ARANDA de autobús Sentido: Aranda De Duero (Estación De Horario de la línea ARANDA de autobús Autobuses) Aranda De Duero (Estación De Autobuses) Horario 19 paradas de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 13:00 martes 13:00 Segovia - Estación De Autobuses Calle de las Carretas, Segovia miércoles 13:00 Pinillos De Polendos (Venta Pinillos) jueves 13:00 S/N Cr Turegano, Escobar De Polendos viernes 13:00 - 18:30 Escobar De Polendos (Cruce) sábado 13:00 SG-V-2224, Escobar De Polendos domingo 13:00 Villovela De Pirón 1D Cl Nueva-villovela, Escobar De Polendos Escalona Del Prado 2A Pz Mayor, Escalona Del Prado Información de la línea ARANDA de autobús Dirección: Aranda De Duero (Estación De Otones De Benjumea (Cruce Cl-603) Autobuses) SG-V-2223, Torreiglesias Paradas: 19 Duración del viaje: 95 min Turégano Resumen de la línea: Segovia - Estación De 25 Pz España, Turégano Autobuses, Pinillos De Polendos (Venta Pinillos), Escobar De Polendos (Cruce), Villovela De Pirón, Veganzones Escalona Del Prado, Otones De Benjumea (Cruce Cl- 3 Cl Ayuntamiento, Veganzones 603), Turégano, Veganzones, Cabezuela, Cantalejo (Polvorín), Cantalejo (Por Obras), Fuenterrebollo, Cabezuela Navalilla, San Miguel De Bernuy, Tejares, Moradillo De 2 Cl Real Alta, Cabezuela Roa, Torregalindo (Cruce), Campillo De Aranda, Aranda De Duero. -

Otoños Con Púlso 2009

PRESENTACIÓN OTOÑOS CON PULSO 2009 Mantener el “pulso” de la cultura, de la actividad creativa, participativa y lúdica en nuestros pueblos es algo más que una apuesta, es una necesidad. Por muchas razones (no se asuste el lec- tor: no es el momento de hacer un ensayo al respecto) el medio rural ofrece un modo de vida deseable, y gratificante. Precisamente por ello quienes tenemos alguna responsabilidad en refor- zarlo, no podemos olvidarnos de procurar que se mantengan vivas las alternativas para el ocio, el crecimiento personal y colectivo, la creación, el disfrute de las manifestaciones que coincidi- mos en llamar culturales. Este párrafo para introducir dos ideas: la primera, (no me resisto a dejar plasmado sobre el papel una referencia a la situación de crisis en que, en mayor o menor medida, todos estamos inmer- sos) es que el esfuerzo que estamos haciendo desde las administraciones para racionalizar y re- ducir gastos corrientes no debe afectar a las iniciativas de apoyo a ese “pulso” cultural a que arriba me refería. Y la segunda es que el programa que estas líneas presentan: 40 actuaciones de 9 agrupaciones de pulso y púa de nuestra provincia, son un magnífico ejemplo de esa vitalidad cultural. Gracias a estos grupos y a cada uno de sus componentes por mantener y acrecentar su vocación y afición musicales en provecho de todos. Gracias a los ayuntamientos que apuestan por este tipo de eventos culturales. Y gracias a quien esté leyendo estas líneas por asistir a alguno de los concier- tos programados. Para todos mis saludos y mi deseo de que lo disfrutemos. -

Los Molinos Harineros De La Provincia De Segovia

Diciembre 2010 Los molinos harineros de la provincia de Segovia. Su esplendor y decadencia a través del Catastro Mario Sanz Elorza Jefe de Área de Inspección Rústica Gerencia Territorial del Catastro de Segovia Dirección General del Catastro Los orígenes y la evolución de la mo- Nace así la molinería. Durante el periodo linería se encuentran estrechamente liga- Paleolítico (entre los años 150000 y 9500 dos a las fases en las que se desarrolló la a. C.) el ser humano machaba y molía los alimentación humana y al modo en que el alimentos principalmente con piedras que hombre preparaba sus alimentos. Cronoló- encontraba en su entorno. Posteriormente, gicamente comenzó consumiendo lo que el ingenio y la inteligencia le hizo sustituir cazaba y recolectaba directamente de la las piedras por útiles, aunque rudimenta- naturaleza. Posteriormente aprendió a do- rios, preparados al efecto. Surgían así los mesticar a los animales y a las plantas más primeros molinos de mano. Dicho evento, útiles a sus fi nes naciendo la ganadería y la al igual que otros fenómenos culturales agricultura. Finalmente, adquirió la pericia como la agricultura, la alfarería y el tejido y el conocimiento empírico sufi cientes para de fi bras surgió durante el Neolítico, entre someter a los productos primarios que pro- los años 6000 y 4000 a. C. en el Oriente porcionaban la agricultura y la ganadería a Medio. Durante las edades del Bronce y del técnicas que mejoraban sus características Hierro aparecieron los molinos de mano organolépticas y facilitaban su conserva- perfeccionados, primero de tipo amigda- ción a largo plazo. Ya sea para su más fácil loide y barquiforme, con pulimento de las ingesta o bien por mejorar su disposición piedras, y de tipo rotativo después, éstos ya para el cocinado, era conveniente rom- con dos muelas, que son los precursores de per, triturar o machacar ciertos productos. -

Boletín Oficial De Las Cortes De Castilla Y León IX Legislatura

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León IX Legislatura Núm. 416 23 de mayo de 2018 PE/009122-01. Pág. 56093 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 463. Preguntas para respuesta escrita PE/009122-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a días de consulta de médico y enfermería en los consultorios del Área de Salud de Segovia. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009041 a PE/009266. Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de mayo de 2018. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Óscar Reguera Acevedo La Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Silvia Clemente Municio CVE: BOCCL-09-026795 11 Cú ( tf:s de Ca::. ti 11.:i ~ Le5n Registro de Entrada Múmerc, f'.e~i s troi 3:378 27;~412018 12:12:os Partido A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Socia lista de Castilla y León Ana Mª Agudiez Calvo, José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Gru po Parlamentario formulan a la Junta de Castilla y León la