Termes De Reference

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

340102-Fre.Pdf (433.2Kb)

r 1 RAPPORT DE MISSION [-a mission que nous venons de terminer avait pour but de mener une enquête dans quelques localités du Mali pour avoir une idée sur la vente éventuelle de I'ivermectine au Mali et le suivi de la distribution du médicament par les acteurs sur le terrain. En effet sur ordre de mission No 26/OCPlZone Ouest du3l/01196 avec le véhicule NU 61 40874 nous avons debuté un périple dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso et le district de Bamako, en vue de vérifier la vente de l'ivermectine dans les pharmacies, les dépôts de médicament ou avec les marchands ambulants de médicaments. Durant notre périple, nous avons visité : 3 Régions : Koulikoro, Ségou, Sikasso 1 District : Bamako 17 Cercles Koulikoro (06 Cercles), Ségou (05 Cercles), Sikasso (06 Cercles). 1. Koulikoro l. Baraouli 1. Koutiala 2. Kati 2. Ségou 2. Sikasso 3. Kolokani 3. Macina 3. Kadiolo 4. Banamba 4. Niono 4. Bougouni 5. Kangaba 5. Bla 5. Yanfolila 6. Dioila 6. Kolondiéba avec environ Il4 pharmacies et dépôts de médicaments, sans compter les marchands ambulants se trouvant à travers les 40 marchés que nous avons eu à visiter (voir détails en annexe). Malgré notre fouille, nous n'avons pas trouvé un seul comprimé de mectizan en vente ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de produits pharmaceutiques ni avec les marchands ambulants qui ne connaissent d'ailleurs pas le produit. Dans les centres de santé où nous avons cherché à acheter, on nous a fait savoir que ce médicament n'est jamais vendu et qu'il se donne gratuitement à la population. -

Dossier Technique Et Financier

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PROJET D’APPUI AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MALI CODE DGD : 3008494 CODE NAVISION : MLI 09 034 11 TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................................ 4 RÉSUMÉ ....................................................................................................................................... 6 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION ............................................................................... 8 1 ANALYSE DE LA SITUATION .............................................................................................. 9 1.1 STRATÉGIE NATIONALE .......................................................................................................... 9 1.2 L’IMPACT DE LA CRISE .......................................................................................................... 11 1.3 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA DÉCENTRALISATION ET LES DISPOSITIFS D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME ................................................................................................................. 12 1.4 L’ANICT ............................................................................................................................ 15 1.5 QUALITÉ DES INVESTISSEMENTS SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DES CT .................................... 25 1.6 CADRE SECTORIEL DE COORDINATION, DE SUIVI ET DE DIALOGUE ........................................... 29 1.7 CONTEXTE DE -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

12037370 02.Pdf

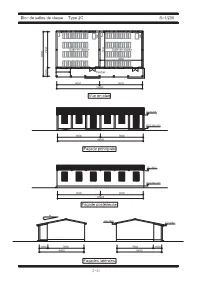

2-25 2-26 2-27 2-28 2-29 2-30 2-31 2-32 2-33 2-34 2-2-4. Plan d'exécution 2-2-4-1. Plan d'exécution / Plan d'approvisionnement de l'agent de passation de marchés (1) Mise en œuvre du projet suivant la méthodologie d'agent La mise en œuvre du projet est soumise à la décision du Cabinet du gouvernement japonais, après examen par les autorités japonaises compétentes sur la base du présent rapport. Une fois la décision avalisée par le Cabinet, le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales signe, avec l'agent de passation de marchés japonais (JICS), un accord d'agent pour lui confier la mise en œuvre du projet, sur la base de l'Échange de Notes (E/N) entre les deux pays concernant la mise en œuvre du projet et de l'Accord de Don (A/D) conclu avec la JICA. E/N Gouvernement japonais Gouvernement malien (Embassade) (MEALN) A/D JICA au Sénégal Accord d'agent Cabinet d'avocats Agent de passation de marché Contrat de supervision des travaux Contrat des travaux Contrat de fourniture du mobilier Consultant pour Entrepreneurs en bâ Fournisseurs la supervision des timent travaux Comité Représentent les relation Consultant japonais Supervision Consultant Consultant pour la pour la supervision composante des travaux soft (ONG) sur le terrain Fig.2-7 Organigramme pour la mise en œuvre du projet (avant-projet) (2) Rôle des organisations 1) Commission de concertation La commission de concertation est créée après la signature de l'E/N. -

Resultats Def 2014 Ae K

N° PRENOMS NOM Année de Lieu de Centres Sexe Ecole CAP PLACE de l'Elève de l'Elève Nais. Naiss. 162 Abas BERTHE M 1996 Limbé/Cameroun Boron 2° C Boron 2° C Banamba 334 Mamadou CISSE M 1998 Bamako Boron 2° C Boron 2° C Banamba 1064 Soumana COULIBALY M 2001 Sobougou/Bamabara Boron 2° C Boron 2° C Banamba 2532 Oumarou DIARRA M 1998 Zambougou Boron 2° C Boron 2° C Banamba 2975 Cheick Tidiani DOUCOURE M 1997 Boron Boron 2° C Boron 2° C Banamba 3206 Yaranga FANE M 1997 Débébougou Boron 2° C Boron 2° C Banamba 3691 Djigui KEITA M 2000 Sosso Boron 2° C Boron 2° C Banamba 4283 Yah MAGASSA F 1997 Kamiko Boron 2° C Boron 2° C Banamba 4416 Tiécoura MARIKO M 1997 Sosso Boron 2° C Boron 2° C Banamba 4768 Binéfou SIDIBE M 1998 Sobougou Boron 2° C Boron 2° C Banamba 5019 Mamboye SY M 1998 Koulikoro Boron 2° C Boron 2° C Banamba 5352 Adama B. TRAORE M 1999 Kolobo Boron 2° C Boron 2° C Banamba 34 Siradjè BAGAYOGO F 1998 Niono Fofanala 2° C Fofanala 2° C Banamba 158 Idrissa Sidy BENGALY M 2000 Kourouma Santikila 2° C Fofanala 2° C Banamba 190 Boubou BOLLY M 2000 Diangalambougou Fofanala 2° C Fofanala 2° C Banamba 259 Nana CAMARA F 1998 Koulikoro Ba Fofanala 2° C Fofanala 2° C Banamba 559 Diaratiné COULIBALY F 1996 Woro Samakélé 2ème C Fofanala 2° C Banamba 886 Moussa COULIBALY M 1997 Chôla Santikila 2° C Fofanala 2° C Banamba 970 Rokia COULIBALY F 1996 Banamba CL Fofanala 2° C Banamba 1292 Safiatou DIABATE F 1997 Massatola Samakélé 2ème C Fofanala 2° C Banamba 1462 Alou DIALLO M 1999 Samakélé Samakélé 2ème C Fofanala 2° C Banamba 1976 Djiricoro DIARRA -

District Sanitaire De Nara, Région De Koulikoro, Mali Avril, 2014

DISTRICT SANITAIRE DE NARA, RÉGION DE KOULIKORO, MALI AVRIL, 2014 BEATRIZ PÉREZ BERNABÉ 1 REMERCIEMENTS International Rescue Committee (IRC) et le Coverage Monitoring Network (CMN) adressent ses remerciements à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de cette évaluation de la couverture du programme PECIMA dans le district sanitaire de Nara de la région de Koulikoro. Aux autorités administratives et sanitaires de la Direction Régionale de la Santé (DRS) de Koulikoro et du District Sanitaire (DS) de Nara. Au personnel des CSCom et du CSRéf de Nara, et à toutes les personnes rencontrées dans les communautés – Agents de Santé Communautaires, relais, Groupes de Mères, autorités locales, leaders religieuses, guérisseurs et accoucheuses traditionnels, hommes et femmes; pour leur hospitalité, leur temps et coopération. Un remerciement très spécial à tous les enfants ainsi que leurs mères et autres accompagnants qui nous ont accueillis chaleureusement. Au personnel du bureau national d´IRC à Bamako, spécialement à Marie Biotteau, Anza Sahabi et le Dr Goita Ousmane pour avoir géré tous les préparatifs nécessaires pour le démarrage de l´investigation. A Dr Goita Ousmane et Fousseni Daniogo notamment pour ’leur engagement technique et logistique ainsi que dans la coordination des activités sur le terrain. Aussi à l’ONG CSPEEDA, pour son soutien logistique à l´investigation. Enfin, des remerciements particuliers aux officiers, médecins, infirmières et autre personnel d´IRC et de CSPEEDA qui ont participé dans l´investigation, pour -

World Bank Document

ReportNo. 340a-MLI FILECOPY Appraisalof Integrated RuralDevelopment Project Public Disclosure Authorized Mali May 13, 1974 Agriculture ProjectsDepartment West Africa RegionalOffice Not for PublicUse Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Document of the InternationalBank for Reconstructionand Development InternationalDevelopment Association This report was preparedfor officiai use only by the BankGroup. Rt may not be published, quoted or cited without BankCroup authorization.The BankCroup dors not dacept responsibility for the accuracyor completenessof the report. CURRENCY EQUIVALENTS US$ 1 = MF 500 MF 100 US$ 0.200 WEIGHTS AND MEASURES 1 metric ton 0.984long ton 1 kilometre = 0.6215 mile 1 hectare 5 2.47acres ABBREVIATIONS AF Alphabétisation Fonctionnelle EDM Banque de Développement du Mali BDPA Bureau pour le Développement de la Production Agricole DGP Direction Générale de la Production DNS Direction Nationale de la Santé DNTP Direction Nationale des Travaux Publics FAC Fonds dtAide et de Coopération FED Fonds Européen de Développement GERDAT Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Développement de l'Agronomie Tropicale ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics (Hyderabad, India) 1ER Institut d'Economie Rurale IFAC Institut Français de Recherches Fruitières Outremer IRAT Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures -Vivrières IROT Institut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques IRHO Institut de Recherches pour les Huiles -

Mali- NRM Changing Climate (PSG) (P145799)

Independent Evaluation Group (IEG) Implementation Completion Report (ICR) Review Mali- NRM Changing Climate (PSG) (P145799) Report Number: ICRR0022132 1. Project Data Public Disclosure Authorized Project ID Project Name P145799 Mali- NRM Changing Climate (PSG) Country Practice Area(Lead) Mali Environment, Natural Resources & the Blue Economy L/C/TF Number(s) Closing Date (Original) Total Project Cost (USD) IDA-H8900 31-Mar-2019 19,158,792.14 Bank Approval Date Closing Date (Actual) Public Disclosure Authorized 06-Dec-2013 30-Sep-2019 IBRD/IDA (USD) Grants (USD) Original Commitment 12,000,000.00 0.00 Revised Commitment 11,878,308.14 0.00 Actual 10,952,979.03 0.00 Public Disclosure Authorized Prepared by Reviewed by ICR Review Coordinator Group Hassan Wally Vibecke Dixon Christopher David Nelson IEGSD (Unit 4) P129516_TBL Project ID Project Name P129516 Mali- NRM Changing Climate (PSG) ( P129516 ) L/C/TF Number(s) Closing Date (Original) Total Project Cost (USD) TF-16288,TF-16307 8205813.11 Public Disclosure Authorized Bank Approval Date Closing Date (Actual) 06-Dec-2013 Page 1 of 24 Independent Evaluation Group (IEG) Implementation Completion Report (ICR) Review Mali- NRM Changing Climate (PSG) (P145799) IBRD/IDA (USD) Grants (USD) Original Commitment 0.00 8,425,925.00 Revised Commitment 0.00 8,205,813.11 Actual 0.00 8,205,813.11 2. Project Objectives and Components DEVOBJ_TBL a. Objectives The Project Development Objective (PDO) as articulated in the Project Appraisal Document (PAD, paragraph 9) ) was to: "expand the adoption of sustainable land and water management practices in target area in Mali." The Project Development Objective (PDO) as articulated in the Financing Agreement (FA, page 5) was to: "expand the adoption of sustainable land and water management practices in the Target Area within the Recipient's territory." The PDO in both documents was identical except where underlined. -

Region De Koulikoro

Répartition par commune de la population résidente et des ménages Taux Nombre Nombre Nombre Population Population d'accroissement de de d’hommes en 2009 en 1998 annuel moyen ménages femmes (1998-2009) Cercle de Kati Tiele 2 838 9 220 9 476 18 696 14 871 2,1 Yelekebougou 1 071 3 525 3 732 7 257 10 368 -3,2 Cercle de Kolokani REGION DE KOULIKORO Kolokani 7 891 27 928 29 379 57 307 33 558 5,0 Didieni 4 965 17 073 17 842 34 915 25 421 2,9 En 2009, la région de Koulikoro compte 2 418 305 habitants répartis dans 366 811 ména- ème Guihoyo 2 278 8 041 8 646 16 687 14 917 1,0 ges, ce qui la place au 2 rang national. La population de Koulikoro est composée de Massantola 5 025 17 935 17 630 35 565 29 101 1,8 1 198 841 hommes et de 1 219 464 femmes, soit 98 hommes pour 100 femmes. Les fem- Nonkon 2 548 9 289 9 190 18 479 14 743 2,1 mes représentent 50,4% de la population contre 49,6% pour les hommes. Nossombougou 2 927 10 084 11 028 21 112 17 373 1,8 La population de Koulikoro a été multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente Ouolodo 1 462 4 935 5 032 9 967 9 328 0,6 un taux de croissance annuel moyen de 4%. Cette croissance est la plus importante jamais Sagabala 2 258 7 623 8 388 16 011 15 258 0,4 constatée depuis 1976. -

Context Analysis: Watershed Programme Mali

CONTEXT ANALYSIS: WATERSHED PROGRAMME MALI [Texte] [Texte] Contenu RESUMÉ ................................................................................................................................. 9 1 INTRODUCTION ............................................................................................................. 15 1.1 WATERSHED 15 1.2 OBJECTIF DU TRAVAIL 15 2 DESCRIPTION DU CONTEXTE WASH ET GIRE AU MALI ................................................... 16 2.1 DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE 16 2.2 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 20 2.2.1 SITUATION SOCIALE 20 2.2.2 SITUATION ECONOMIQUE 20 2.2.3 SITUATION SOCIO-CULTURELLE 21 2.2.4 COUVERTURE NATIONALE DES SERVICES WASH 22 2.2.5 SITUATION DU GENRE DANS LE WASH ET LA GIRE 23 2.2.6 DURABILITÉ ET INCLUSIVITÉ DU WASH ET DE LA GIRE 24 2.2.7 DYNAMIQUE DE LA TAILLE DE LA POPULATION AU MALI 25 A. MIGRATION 25 B. FLUX DE MIGRATION DE NOMADES ET D’ÉLÉVEURS 26 C. REFUGIÉS 26 2.2.8 CROISSANCE AUTONOME DE LA POPULATION 27 2.2.9 LES COÛTS DES SERVICES WASH POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’UTILISATEURS 27 A. SERVICE DE L’EAU 27 B. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE 28 2.2.10 LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS POUR LES PRODUITS ET SERVICES WASH 29 2.2.11 CAPACITÉS DE PAYER POUR LES SERVICES DE L’EAU 30 A. L’AEP URBAINE 30 C. L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 32 2.2.12 CAPACITÉS DE PAYER POUR LES PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT 34 2.2.13 FACTEURS HISTORIQUES INFLUANT SUR LA QUALITÉ DES SERVICES WASH ET LA DURABILITÉ GIRE 34 2.2.14 FACTEURS HISTORIQUES INFLUANT SUR LE RÔLE DES ACTEURS DES SERVICES WASH 35 3 LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET JURIDIQUE ............................................................... -

Évaluation Finale Du Projet «Intensifier La Résilience Aux Changements

Série évaluation de projet Évaluation finale du projet «Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l’approche de gestion durable des terres au Mali» Symbole du projet: GCP/MLI/038/LDF FEM ID: 4822 Annexe 4. Liste des CEAP mis en œuvre et leur situation d’accessibilité pour la visite terrain ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE Rome, 2020 Liste des CEAP du cercle de Kita Distance par rapport chef- N° Région Cercle Commune Village CEAP Observations lieu de cercle (Km) 1 Kayes Kita Kobiri Kobiri 80 Accessible 2 Kayes Kita Benkadi-founia Faraba 10 Accessible 3 Kayes Kita Bendougouba Béréla 14 Accessible 4 Kayes Kita Bendougouba Kouroula 23 Accessible 5 Kayes Kita Kassaro Balandougou-morola 80 Accessible 6 Kayes Kita Benkadi-founia Kodogoni 28 Accessible 7 Kayes Kita Bendougouba Karaya-toumoumba I 18 Accessible 8 Kayes Kita Bendougouba Karaya-toumoumba II 18 Accessible 9 Kayes Kita Bendougouba Dialaya 8 Accessible 10 Kayes Kita Sirakoro Mourgoula 62 Accessible 11 Kayes Kita Souransa-tomoto Kodala 40 Accessible 12 Kayes Kita Souransa-tomoto Kassan 20 Accessible 13 Kayes Kita Kassaro Kodialan 75 Accessible 14 Kayes Kita Djidian Kofè 23 Inaccessible 15 Kayes Kita Kita-nord Sibilikily 30 Inaccessible 16 Kayes Kita Badia Makana-bamanan 30 Inaccessible 17 Kayes Kita Badia Daféla 24 Inaccessible 18 Kayes Kita Benkadi-founia Founia-moribougou 12 Accessible 19 Kayes Kita Sirakoro Faraba II 62 Inaccessible 20 Kayes -

Académie D'enseignement De KOULIKORO

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI ----------------------- Un Peuple - Un But - Une Foi ------------------- SECRETARIAT GENERAL DECISION N° 20 13- / MEN- SG PORTANT ORIENTATION DES ELEVES TITULAIRES DU D.E.F, SESSION DE JUIN 2013, AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2013-2014. LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, Vu la Constitution ; Vu le Décret N°2013-721/P-RM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l'Arrêté N° 09 - 2491 / MEALN-SG du 10 septembre 2009 fixant les critères d’orientation, de transfert, de réorientation et de régularisation des titulaires du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) dans les Etablissements d’Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel ; Vu la Décision N°10-2742/MEALN-SG-CPS du 04 juin 2010 déterminant la composition, les attributions et modalités de travail de la commission nationale et du comité régional d'orientation des élèves titulaires du diplôme d'études fondamentales (DEF), session de juin 2010 ; Vu la décision N°2011-03512 / MEALN–SG-IES du 19 Août 2011 fixant la Liste des Etablissements Privés d'Enseignement Secondaire éligibles pour accueillir des titulaires du Diplôme d'Etudes Fondamentales (DEF) pris en charge par l’Etat ; Vu la décision N° 2011-03614 / MEALN–SG-IES du 07 Septembre 2011 fixant la Liste additive des Etablissements Privés d'Enseignement Secondaire éligibles pour accueillir des titulaires du Diplôme d'Etudes Fondamentales (DEF) pris en charge par l’Etat ; Vu la décision N° 2011-03627 / MEALN–SG-IES du 09 Septembre 2011 fixant