12. Le Origini Di Bogogno

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Radetzky «Torna» a Borgolavezzaro E' «La Notte Prima Della Battaglia»

BARENGO (mup) Sarà la sala polivalente mineralogico aronese) dedicata agli af- Ma n n i , assieme a Chiara Bovio, autrice Barengo, si presenta di Barengo, sita in piazza Travaglini, a freschi di San Clemente. All’incontro, in del saggio «La chiesa di San Clemente a ospitare la presentazione di Antiquarium programma sabato 19 marzo alle 21, par- Barengo, un oratorio tra i boschi». L’in- Antiquarium del Gasma del Gasma (Gruppo archeologico storico teciperà il presidente del Gasma, Ca rl o gresso alla serata è libero per tutti. VENERDÌ 11 MARZO 2 01 6 NovaraOggi Novarese 38 CARPIGNANO SESIA Cavagnino: «Con le fusioni i cittadini hanno il timore, infondato, che si perda la cultura locale» I Comuni sotto i 5mila abitanti verso un nuovo assetto CARPIGNANO SESIA (cio) I Comuni ver- con meno di 5mila abitanti e trovare un Seppiana e l’iter è stato inoltrato anche sono consolidate con buoni risultati le so un nuovo assetto. Questo è stato il miglioramento nella qualità e nella pre- dai comuni di Veruno e Gattico». Fran - prime Unioni: l’Unione Novarese 2000 e tema del convegno pubblico di giovedì 3 stazione dei servizi per i cittadini. G ia- cesco Cavagnino del coordinamento l’Unione Bassa Sesia. Il Presidente Anci marzo a Carpignano Sesia, organizzato nluca Forno vicepresidente Anci Pie- regionale Piccoli Comuni ha dichiarato: Andrea Ballarè ha concluso il convengo dai comuni di Carpignano Sesia e Lan- monte e coordinatore regionale Piccoli «Con le fusioni i cittadini hanno il timore spiegando: «L’operazione Ato Nova- diona in collaborazione con l’Anci Pie- Comuni e Unioni ha commentato: «I che possa scomparire la cultura locale ra-Vco, nonostante Novara anche se ha monte. -

Deliberazione Della Giunta Regionale 15 Febbraio 2016, N. 16-2913

REGIONE PIEMONTE BU8S1 25/02/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 16-2913 Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL NO per la Medicina Generale entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di Medicina Generale. A relazione dell'Assessore Saitta: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, ai sensi dell’ art. 8, comma 1, del D. Lgs n. 502 del 1992 s.m.i., del 23 marzo 2005 s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ ASL NO è articolata in quattro Distretti composti dai seguenti ambiti territoriali comprendenti i sottoindicati Comuni: Distretto di Novara Ambito di scelta 1 (Comune capofila: Novara) NOVARA, GRANOZZO CON MONTICELLO, CASALINO CON CAMERIANO, CALTIGNAGA Ambito di scelta 2: (Comune capofila Vespolate). VESPOLATE, BORGOLAVEZZARO, GARBAGNA NOV.SE, NIBBIOLA, TERDOBBIATE, TORNACO Ambito di scelta 3: (Comuni capofila: Carpignano Sesia e Biandrate) CARPIGNANO SESIA, BRIONA, CASALEGGIO NOVARESE., CASTELLAZZO NOVARESE, FARA NOVARESE, LANDIONA, MANDELLO VITTA, SILLAVENGO; BIANDRATE, CASALBELTRAME, CASALVOLONE, RECETTO, S.NAZZARO SESIA, S.PIETRO MOSEZZO, VICOLUNGO Distretto di Galliate Trecate Ambito di scelta 1 (Comune capofila: Galliate) GALLIATE, CAMERI, ROMENTINO Ambito di scelta 2: (Comune capofila Trecate). -

Notai Ord Cronologico.Pdf

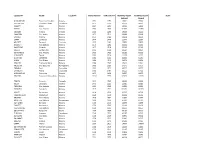

COGNOME NOME LOCALITÀ ANNO INIZIALE ANNO FINALE NUMERO BUSTA NUMERO BUSTA NOTE INIZIALE FINALE ALZALANDINO Francesco Nicolino Novara 1442 1452 16001 16001 DE CAPITANI Giovanni Filippo Casaleggio 1457 1512 01663 01664 FALLETTI Albino Novara 1457 1498 14044 14044 ROSATI Gio. Antonio Novara 1462 1507 01782 01789 CICOGNA Antonio Trecate 1463 1493 13222 13222 CAMODEA Gio. Andrea Novara 1471 1519 02088 02088 ZACCHEO Andrino Novara 1471 1482 11978 11978 CAPRA Lanfranco Novara 1474 1476 11977 11977 MUGETTI Bernardo Gozzano 1474 1484 15870 15870 BAGLIOTTI Gio. Battista Novara 1479 1494 04604 04604 RAVIZZONE Gregorio Novara 1479 1518 02943 02945 BUZZIO Lanfranchino Novara 1480 1520 00124 00124 DE ROMIOLIS Gio. Antonio Novara 1480 1488 02185 02185 SCRIVANTE Davide Novara 1480 1518 11973 11973 LEONARDI Gerolamo Novara 1481 1524 02202 02202 NIBBIA Gio. Filippo Novara 1484 1513 04674 04684 BRUSATI Francesco Maria Novara 1489 1507 14023 14023 MUSESTO Gio. Giacomo Romagnano 1489 1520 07671 07672 TARABIA Paolo Conturbia 1489 1522 06972 06973 ZAVAROTTI Pietro Grignasco 1489 1494 07661 07661 ALZALANDINO Francesco Novara 1490 1496 04627 04627 BRUSATI Francesco Bernardino Novara 1490 1557 04747 04749 PRANDI Gerardo Cavaglio 1490 1505 06060 06060 MAZIA Gerardino Ameno 1491 1523 10985 10985 TORNIELLI Gio. Antonio Novara 1491 1503 01950 01951 TORNIELLI Gerolamo Novara 1495 1524 02169 02169 ROSATI Bernardino Novara 1496 1526 04735 04746 ARDICINI GERA Costantino Novara 1498 1550 00339 00359 BRUSATI Pietro Maria Novara 1498 1539 01852 01855 MUSESTO Gio. Battista Romagnano 1498 1556 07703 07703 CATTANEO Bernardo Novara 1500 1518 14099 14099 FALLETTI Alessandro Novara 1500 1506 02198 02198 ALZALANDINO Gio. Battista Novara 1503 1516 01667 01672 DE CAPITANI Basquerio Momo 1503 1525 06120 06121 FILIPPINO Giovanni Casaleggio 1504 1524 02197 02197 DE CLAPIS Gio. -

Mirella Montanari Vicende Del Potere E Del Popolamento Nel Medio Novarese (Secc

Mirella Montanari Vicende del potere e del popolamento nel Medio Novarese (secc. X-XIII). [A stampa in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CII (2004), pp. 365-411 © dell’autrice - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] L’anfiteatro collinare che chiude a meridione la sponda occidentale del Lago Maggiore, con i suoi avvallamenti intermorenici ricchi di stagni e i suoi dossi boscosi, è stato sin dall’epoca preistorica un’area di frequentazione privilegiata dalle popolazioni umane. Il popolamento della regione collinare sovrastante il basso Verbano occidentale, entro la quale sono compresi gli odierni abitati di Invorio Superiore ed Inferiore, Paruzzaro, Montrigiasco e Oleggio Castello, ha avuto origine e sviluppo in stretta relazione con la grande via di comunicazione che, nell’alto medioevo, collegava la capitale del regno italico, Pavia, alle terre dell’Europa centrale correndo sul lago Maggiore e sul fiume Ticino, allora navigabile sino alla confluenza nel Po1. Sui percorsi stradali ad essa paralleli, che collegano le città di Novara e di Pavia alla Val d’Ossola e al valico alpino del Sempione, si innestarono sin dall’antichità due principali assi viari trasversali di collegamento con gli importanti passi alpini della Valle d’Aosta. Ad un primo e più battuto itinerario che, attraversando Biella, Gattinara, Romagnano Sesia e l’area di Borgomanero e, passando per Paruzzaro, si apriva sia verso Arona e il lago Maggiore, sia verso Pombia e il medio corso del Ticino, dovette corrispondere già in età protostorica quello complementare, ma altrettanto importante, che dai passi aostani per Biella e la strada Cremosina, raggiunge a Pogno il lago d’Orta e di lì prosegue per Gozzano, Invorio Inferiore e Paruzzaro fino ad Arona2. -

Ferie - 1° Semestre 2021

Ferie - 1° Semestre 2021 FARMACIA VIA COMUNE TITOLARE AGAZZONE VIA MARCONI 6 BIS BOGOGNO AGAZZONE ROBERTA 1° Semestre 02/01; Tot. 1°Sem. AGHINA VIA CADUTI LIBERTA' 26 CASTELLETTO T. AGHINA FRANCESCA 1° Semestre 02/01-05/01; 15/02-16/02; 31/05-01/06; Tot. 1°Sem. AGNELLI CORSO CAVALLOTTI, 2 NOVARA BAGNATI ANGELA 1° Semestre Tot. 1°Sem. ANTONINI PIAZZA CAVOUR, 34 TRECATE BALDRIGHI PAOLO 1° Semestre Tot. 1°Sem. ARRIGOTTI CORSO CAVOUR, 120 ARONA ARRIGOTTI EMILIO 1° Semestre Tot. 1°Sem. AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI & T VIA BARACCA, 43 CAMERI RASARIO CINZIA (Dir) 1° Semestre Tot. 1°Sem. AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI & T VIA NOVARA, 45 CAMERI GUARNERI ENRICA 1° Semestre Tot. 1°Sem. martedì 22 dicembre 2020 Pagina 1 di 16 FARMACIA VIA COMUNE TITOLARE AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI & T VIA NOVARA,5 TRECATE MARTINI GIANPAOLO (Dir) 1° Semestre Tot. 1°Sem. BAGUZZI S.N.C. VIA MAGISTRINI, 14 MOMO MARIAZZI MARCO (Dir) 1° Semestre Tot. 1°Sem. BALDINI CORSO GARIBALDI, 9 VESPOLATE BALDINI CHIARA 1° Semestre Tot. 1°Sem. BELLORA P.ZZA CADUTI NASSIRYIA 1 NEBBIUNO BELLORA CARLO 1° Semestre Tot. 1°Sem. BERTI VIA STAZIONE, 1 POMBIA BERTI CESARE LUIGI 1° Semestre Tot. 1°Sem. BICOCCA S.N.C. VIA XXIII MARZO, 216 NOVARA CARRERA GIUSEPPE 1° Semestre 02/01; Tot. 1°Sem. BOCA VIA CAVOUR 15/17 CERANO BOCA ANNA MARIA 1° Semestre Tot. 1°Sem. BOIERI VIA CHIESA, 5 LUMELLOGNO NO. BOIERI GIANFRANCO 1° Semestre Tot. 1°Sem. martedì 22 dicembre 2020 Pagina 2 di 16 FARMACIA VIA COMUNE TITOLARE BRIGA VIA BORGOMANERO 93 BRIGA NOVARESE FLAVIA MARCIONI (DIR.) 1° Semestre 02/01; Tot. -

Itinerari Archeologici in Provincia Di Novara

ITINERARI ARCHEOLOGICI IN PROVINCIA DI NOVARA E-mail: [email protected] - www.provincia.novara.it Tel. 0321 378443-472 - Fax 0321 378479 con il contributo di APPUNTI Iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Novara in collaborazione con La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Ideazione del percorso: Maria Rosa Fagnoni Progetto scientifi co: Filippo Maria Gambari, Giuseppina Spagnolo Garzoli Testi di: Angela Deodato, Paola Di Maio, Maria Rosa Fagnoni Progetto grafi co editoriale: Michele Sansone, Maria Rosa Fagnoni Traduzioni: Claudio Pasquino Documentazione fotografi ca: Archivio fotografi co della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Archivio fotografi co del Museo Civico del Broletto di Novara, Archivio fotografi co del Museo Civico Archeologico di Arona, Archivio ATL della Provincia di Novara, Archivio fotografi co del Comune di Varallo Pombia, Giacomo Gallarate, Mario Finotti, Maria Rosa Fagnoni, Paola Colombo Cartografi a: Legenda S.r.l. Grafi ca e stampa: Italgrafi ca Copyright Provincia di Novara Si ringraziano per la preziosa collaborazione la Diocesi di Novara “Uffi cio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali”, le Amministrazioni Comunali, i privati, i Reverendi Parroci, il Parco Naturale del Monte Fenera, il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, il Gruppo Storico Archeologico Castellettese, i Musei Civici di Novara, Arona, Oleggio e Varallo Pombia, il Museo Lapidario della Canonica di Santa Maria di Novara, che grazie alla loro disponibilità hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa Foto di copertina: Novara - Lapidario della Canonica di Santa Maria “Rilievo della nave” - frammento di sarcofago con rilievo rappresentante scena di pesca (III-IV secolo d.C.) Con questa pubblicazione abbiamo voluto valorizzare i siti e i musei archeologici del novarese, un’area che ospita più del sessanta per cento dei ritrovamenti presenti nel territorio regionale. -

Depliant-English.Pdf

The Sacro Monte of Varallo is the most ancient and most evocative of all the sacred mountains in the area of Piedmont and LombardY Detail of the Square of the Law Courts Varallo Carcoforo Rimella SEMPIONE Fobello Omegna Rima Lago Maggiore Lago d’Orta Gravellona Rimasco Orta Alagna Balmuccia Civiasco Gozzano Scopello Arona VARALLO Sesto Calende Borgomanero Valduggia Borgosesia Gallarate A26 he “Sacro Monte” (Sacred Mountain) of Varallo is the most ancient MALPENSA MILANO and most evocative of all the sacred mountains in the area of Piedmont Gattinara Romagnano Ticino T and Lombardy. Its origin is due to an ingenious idea of a Milanese monk, Sesia Agognate Bernardino Caimi, who after many years in Palestine, decided to rebuild in TORINO Greggio MILANO these rocks the same Holy Places. Due to the war with Turkey, it was difficult A4 Biandrate NOVARA to make the journey to the Holy Land. We are at the end of 1400. So the New VERCELLI GENOVA ALESSANDRIA Jerusalem is born. From 1500 the first shrines (Nazareth, Bethlehem, Calvary and the Holy Sepulchre) were annexed to a much larger project, wished for Times of Masses Sacro Monte di Varallo by S. Carlo Borromeo, who, through images and sculptures (45 shrines, 800 SOLAR TIME: h. 9,30-11,30-16 SS. Mass weekdays 16 statues) developped beautifully the story of our salvation. In this place, im- SUMMER TIME: h. 9,30-11,30-17 SS. Mass weekdays 1 The Basilica “How could you forget the Sacro Monte of Varallo with mersed in natural and enchanting surroundings, the pilgrim of 2000 can still Chapel 1 its many beautiful shrines. -

Classe 1849, Leva Del 1859 Provincia Di Novara

Classe 1849, leva del 1859 Provincia di Novara Num. Num. -

Convenzione Sportelli Per Il

CONVENZIONE SPORTELLI PER IL LAVORO DI TRECATE, BORGOLAVEZZARO, CERANO, GARBAGNA NOVARESE, NIBBIOLA, ROMENTINO, SOZZAGO, TERDOBBIATE, TORNACO E VESPOLATE (Codice operatore A2198) Trecate, Oggetto: BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA GIOVANI FASE II Spett.le Ditta E mail: Alla cortese attenzione del Titolare e del Responsabile del Personale La Convenzione Sportelli per il Lavoro di Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate, di cui il Comune di Trecate è il capofila, è stata ammessa ad operare sul Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione a sostegno dei giovani BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA GIOVANI FASE II, per la realizzazione di azioni rivolte a giovani NEET dai 15 ai 29 anni, non occupati e non inseriti in un percorso di studi, formazione o tirocinio. Come i Centri per l’Impiego e le Agenzie private per il lavoro, siamo autorizzati ad accogliere e prendere in carico giovani alla ricerca di un’occupazione, dedicando agli stessi un numero di ore da utilizzare per l’orientamento e la ricerca attiva del lavoro, utilizzando il SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte). Nell’ambito del percorso sarà possibile attivare tirocini della durata di 6 mesi, full-time, con vantaggi per le imprese costituiti dalla copertura del 50% dell’indennità di tirocinio, pari ad € 1800,00. Vi informiamo, inoltre, che i nostri sportelli accreditati per i servizi al lavoro possono offrire anche, al di fuori dello specifico bando, una serie di servizi tra i quali la stipula di convenzione per l’attivazioni di tirocini, nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i. -

L'elenco Degli Esercizi Commerciali Che Hanno

Ufficio Stampa CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO: L’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ATTIVATO IL SERVIZIO NEL NOVARESE Emergenza Corona virus e consegna della spesa a domicilio: un nuovo e articolato servizio per i cittadini è stato predisposto dal Settore Marketing territoriale della Provincia di Novara. <<Da giorni – spiega il consigliere delegato Ivan De Grandis - conviviamo ormai con numerose quanto doverose restrizioni che hanno l’obiettivo di contenere la diffusione del contagio. I decreti che si sono susseguiti hanno imposto la chiusura momentanea di diverse attività commerciali come bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, panetterie, pasticcerie, eccetera, ma anche nel nostro territorio sono numerosi i commercianti che hanno attivato o potenziato il servizio di consegna a domicilio nel pieno rispetto di tutte le norme previste. Di conseguenza numerosi Comuni del Novarese hanno stilato l’elenco di tutti quegli esercenti, artigiani e imprese che portano direttamente i loro prodotti a casa dei cittadini, contribuendo a limitarne il più possibile gli spostamenti. In questi giorni, in collaborazione con gli amministratori locali, abbiamo raccolto i dati riguardanti le attività che hanno predisposto il servizio di consegna a domicilio dei propri: il risultato è un unico elenco, che cercheremo di tenere sempre aggiornato, utile per creare un vero circolo virtuoso sia facilitando la ricerca da parte del cittadino, sia anche sostenendo le attività che hanno trovato una valida alternativa alla chiusura al pubblico organizzandosi per offrire un servizio in più per i propri clienti. Stiamo vivendo il momento più buio per il nostro Paese dal Dopoguerra – osserva a conclusione il consigliere – ma, con lo sforzo e l’aiuto di tutti, possiamo vincere insieme anche questa battaglia: proprio per questo rinnovo l’invito a restare a casa e a seguire tutte le raccomandazioni delle nostre istituzioni>>. -

Il Capitolo Di San Giulio D'orta E Le Sue Proprietà Dalla Prima Documentazione Al Secolo XV

Rosa Rossi, Il Capitolo di San Giulio d'Orta e le sue proprietà dalla prima documentazione al secolo XV relatore prof. G. Soldi Rondinini, correlatore prof. E. Occhipinti, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere Moderne, Anno Accademico 1987-1988. Lo studio intende portare un contributo alla conoscenza degli enti ecclesiastici novaresi, in età medioevale. Il Capitolo di San Giulio d'Orta poteva contare su di un consistente patrimonio terriero e costituiva pertanto un centro di potere a cui facevano capo gli interessi spesso contrastanti delle varie famiglie cittadine - Brusati, Tornielli, Da Castello, Caval- lazzi - dalle quali provenivano i diversi prepositi e la maggior parte dei canonici del Capitolo. L'indagine è partita dall'analisi delle pergamene di San Giulio d'Orta conservate negli archivi di Stato di Novara e di Torino, relative ad un periodo compreso tra gli ultimi decenni del IX secolo e la fine del XV secolo; un arco di tempo, dunque, caratterizzato da profonde evoluzioni politiche, sociali ed econo- miche. Parecchie, fino al XIV secolo, sono già state pubblicate a cura di G.B. Morandi, M.G. Virgili, G. Fornaseri, M.F. Baroni. Il primo documento noto, datato 10 ottobre 892, ricorda i canonici di San Giulio come possessori di una pezza di vigna a Pettenasco; ma sicuramente l'origine del capitolo di San Giulio è antecedente a tale data, sebbene la mia ricerca non abbia preso in considerazione il periodo anteriore al IX secolo, poiché la pochezza dei dati non consentiva una trattazione organica. Notizie più abbondanti si hanno invece per il periodo longo- bardo e per quello franco: materiale documentario che fornisce già una serie di notizie sulla base delle quali è possibile far luce sull'organizzazione del capitolo di San Giulio e sull'amministra- zione dei suoi beni, pur ammettendo che non sempre si ottengono risposte esaustive. -

Op Cicloturistici.Indd

L’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara in collaborazione con l’Associazione “Amici della Bici” di Novara ripresenta con una nuova veste grafi ca la prestigiosa pubblicazione Itinerari Cicloturistici. Da riva a riva…Itinerari tra Ticino e Sesia, dedicata al turista ed al residente che attraverso il viaggio lento delle due ruote vuole scoprire e conoscere il Novarese. Sono tredici gli itinerari che toccano la nostra provincia, dalla pianura risicola ai laghi, con diversi scenari e diverse diffi coltà; essi si sviluppano prevalentemente su strade poco frequentate da automobili. Ovunque troviamo arte e natura, ma non solo anche luoghi di sosta dove si possono assaporare i piatti tipici della nostra tradizione contadina in una trattoria di campagna o all’ombra di un pergolato. Una dettagliata descrizione del percorso e la relativa cartografi a sono un valore aggiunto a questo opuscolo che permette di visitare con informazioni puntuali il nostro territorio. Presidente ATL della Provincia di Novara Maria Rosa Fagnoni Itinerario 1 Nel territorio dei comuni di Vespolate, Tornaco, Terdobbiate, Nibbiola, Garbagna e Borgolavezzaro, attraversando il Parco della Battaglia, alla scoperta del paesaggio della Bassa Novarese, tra dossi, risaie, canali e cascine storiche. « ¬ DESCRIZIONE DEL PERCORSO 00Partenza da Novara, via Monte S. Gabriele; di seguito si imbocca la via Mercadante. 33Deviazione a destra - Cascina S. Maiolo (deviazione indicata in ver- de, andata e ritorno Km 1). 10 13 Si raggiunge Vespolate. 3,5 16,5 Da Vespolate, imboccando la sterrata che fiancheggia il cimitero, si raggiunge l’incrocio a sinistra per Borgolavezzaro; si può prosegui- re dritti e visitare la Cascina Caccia ed il Parco della Ghina (devia- zione indicata in verde, andata e ritorno km 5 circa).