KISHIDAIA, No.111, Aug

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Casting a Sticky Trap: SPIDERS and Their Predatory Ways

Casting a Sticky Trap: SPIDERS and Their Predatory Ways Bennett C. Moulder, ISM Research Associate and Professor Emeritus, Illinois College, Jacksonville, Illinois ating insects and other small sticky silk, capable of trapping and holding to the spot, and impales the insect with its arthropods is what spiders do for even relatively large an powerful insect prey. long chelicerae. First using her mouthparts a living. That spiders are an Damage to the orb caused by wind or strug- to cut a small slit in the tube, the spider enormously successful group of gling prey can be quickly repaired, or the then pulls the insect inside. After her meal, animals is testimony to how efficient they entire can be web taken down and replaced. the spider repairs the tear in the tube, re- Eare at catching their prey. Most insects move Many orb weavers replace their tattered web sumes her position below ground, and swiftly and, for their size, are quite powerful. with a new one every day. awaits the next victim. “For spiders to capture such prey, they have, Other spiders do not utilize webs for prey Mastophora, the bolas spider, is a mem- as a group, developed an impressive arsenal capture. Crab spiders, perfectly camouflaged ber of the family Araneidae, the typical orb of weapons and a variety of strategies. against their background, lie in wait on flow- weavers. This small spider has abandoned Except for one small family (Ul- ers or on the bark of trees to ambush unsus- the practice of orb web construction alto- oboridae), all spiders in Illinois have venom pecting insects. -

Newsletter of the Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods)

Spring 1999 Vol. 18, No. 1 NEWSLETTER OF THE BIOLOGICAL SURVEY OF CANADA (TERRESTRIAL ARTHROPODS) Table of Contents General Information and Editorial Notes ............(inside front cover) News and Notes Activities at the Entomological Societies’ Meeting ...............1 Summary of the Scientific Committee Meeting.................2 EMAN National Meeting ...........................12 MacMillan Coastal Biodiversity Workshop ..................13 Workshop on Biodiversity Monitoring.....................14 Project Update: Family Keys ..........................15 Canadian Spider Diversity and Systematics ..................16 The Quiz Page..................................28 Selected Future Conferences ..........................29 Answers to Faunal Quiz.............................31 Quips and Quotes ................................32 List of Requests for Material or Information ..................33 Cooperation Offered ..............................39 List of Email Addresses.............................39 List of Addresses ................................41 Index to Taxa ..................................43 General Information The Newsletter of the Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods) appears twice yearly. All material without other accreditation is prepared by the Secretariat for the Biological Survey. Editor: H.V. Danks Head, Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods) Canadian Museum of Nature P.O. Box 3443, Station “D” Ottawa, Ontario K1P 6P4 TEL: 613-566-4787 FAX: 613-364-4021 E-mail: [email protected] Queries, -

Spiders and Mites

Beeston and Sheringham Commons SSSI/cSAC FAUNA: Spiders and Mites Classification : English Name Scientific Name : Authority Tetrad/ Last Common Record ARTHROPODA. ARACHNIDA (Arachnids). ARANEAE (spiders). CLUBIONIDAE: Foliage Spider. Clubonia reclusa O.P.-Cambridge, 1863 14R/B 1990 Foliage Spider. Clubonia phragmites C. L. Koch, 1843 14R/B 1990 Foliage Spider. Clubonia lutescens Westring, 1851 14R/B 1990 Foliage Spider. Clubonia subtilis L. Koch, 1867 14R/B 1990 Foliage Spider. Cheirocanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 14R/B 1990 ZORIDAE: Ghost Spider. Zora spinimana (Sundevall, 1833) 14R/B 1990 THOMISIDAE: Crab Spider. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 14R/B 2015 Crab Spider. Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 14R/B 1987 Crab Spider. Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14R/B 1990 Crab Spider. Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 14R/B 1990 PHILODROMIDAE: Running Crab Spider. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 14R/B 2006 SALTICIDAE: Jumping Spider. Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 14R/B 1990 Jumping Spider. Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 14R/B 1991 LYCOSIDAE: Wolf Spider. Pardosa pullata (Clerck, 1757) 14R/B 1990 Wolf Spider. Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 14R/B 1990 Wolf Spider. Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 14R/B 1990 Wolf Spider. Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 14R/B 1990 Pirate Spider. Pirata piraticus (Clerck, 1757) 14R/B 1990 Wolf Spider. Pirata hygrophilus Thorell, 1872 14R/B 1990 Wolf Spider. Pirata latitans (Blackwall, 1841) 14R/B 1990 PISAURIDAE: Wolf Spider. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 14R/BS 2014 CYBAEIDAE: Water Spider. Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 14R/B 1990 AGELENIDAE: Spider. Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 14R/B 1997 THERIDIIAE: Comb-footed Spider. Theridion sisyphium (Clerck, 1757) 14R/B 1990 Comb-footed Spider. -

Spider Biology Unit

Spider Biology Unit RET I 2000 and RET II 2002 Sally Horak Cortland Junior Senior High School Grade 7 Science Support for Cornell Center for Materials Research is provided through NSF Grant DMR-0079992 Copyright 2004 CCMR Educational Programs. All rights reserved. Spider Biology Unit Overview Grade level- 7th grade life science- heterogeneous classes Theme- The theme of this unit is to understand the connection between form and function in living things and to investigate what humans can learn from other living things. Schedule- projected time for this unit is 3 weeks Outline- *Activity- Unique spider facts *PowerPoint presentation giving a general overview of the biology of spiders with specific examples of interest *Lab- Spider observations *Cross-discipline activity #1- Spider short story *Activity- Web Spiders and Wandering spiders *Project- create a 3-D model of a spider that is anatomically correct *Project- research a specific spider and create a mini-book of information. *Activity- Spider defense pantomime *PowerPoint presentation on Spider Silk *Lab- Fiber Strength and Elasticity *Lab- Polymer Lab *Project- Spider silk challenge Support for Cornell Center for Materials Research is provided through NSF Grant DMR-0079992 Copyright 2004 CCMR Educational Programs. All rights reserved. Correlation to the NYS Intermediate Level Science Standards (Core Curriculum, Grades 5-8): General Skills- #1. Follow safety procedures in the classroom and laboratory. #2. Safely and accurately use the following measurement tools- Metric ruler, triple beam balance #3. Use appropriate units for measured or calculated values #4. Recognize and analyze patterns and trends #5. Classify objects according to an established scheme and a student-generated scheme. -

Common Kansas Spiders

A Pocket Guide to Common Kansas Spiders By Hank Guarisco Photos by Hank Guarisco Funded by Westar Energy Green Team, American Arachnological Society and the Chickadee Checkoff Published by the Friends of the Great Plains Nature Center i Table of Contents Introduction • 2 Arachnophobia • 3 Spider Anatomy • 4 House Spiders • 5 Hunting Spiders • 5 Venomous Spiders • 6-7 Spider Webs • 8-9 Other Arachnids • 9-12 Species accounts • 13 Texas Brown Tarantula • 14 Brown Recluse • 15 Northern Black Widow • 16 Southern & Western Black Widows • 17-18 Woodlouse Spider • 19 Truncated Cellar Spider • 20 Elongated Cellar Spider • 21 Common Cellar Spider • 22 Checkered Cobweb Weaver • 23 Quasi-social Cobweb Spider • 24 Carolina Wolf Spider • 25 Striped Wolf Spider • 26 Dotted Wolf Spider • 27 Western Lance Spider • 28 Common Nurseryweb Spider • 29 Tufted Nurseryweb Spider • 30 Giant Fishing Spider • 31 Six-spotted Fishing Spider • 32 Garden Ghost Spider Cover Photo: Cherokee Star-bellied Orbweaver ii Eastern Funnelweb Spider • 33 Eastern and Western Parson Spiders • 34 Garden Ghost Spider • 35 Bark Crab Spider • 36 Prairie Crab Spider • 37 Texas Crab Spider • 38 Black-banded Crab Spider • 39 Ridge-faced Flower Spider • 40 Striped Lynx Spider • 41 Black-banded Common and Convict Zebra Spiders • 42 Crab Spider Dimorphic Jumping Spider • 43 Bold Jumping Spider • 44 Apache Jumping Spider • 45 Prairie Jumping Spider • 46 Emerald Jumping Spider • 47 Bark Jumping Spider • 48 Puritan Pirate Spider • 49 Eastern and Four-lined Pirate Spiders • 50 Orchard Spider • 51 Castleback Orbweaver • 52 Triangulate Orbweaver • 53 Common & Cherokee Star-bellied Orbweavers • 54 Black & Yellow Garden Spider • 55 Banded Garden Spider • 56 Marbled Orbweaver • 57 Eastern Arboreal Orbweaver • 58 Western Arboreal Orbweaver • 59 Furrow Orbweaver • 60 Eastern Labyrinth Orbweaver • 61 Giant Long-jawed Orbweaver • 62 Silver Long-jawed Orbweaver • 63 Bowl and Doily Spider • 64 Filmy Dome Spider • 66 References • 67 Pocket Guides • 68-69 1 Introduction This is a guide to the most common spiders found in Kansas. -

The First National Inventory of Spiders (Araneae) in Nigeria

Animal Research International (2019) 16(1): 3247 – 3254 3247 THE FIRST NATIONAL INVENTORY OF SPIDERS (ARANEAE) IN NIGERIA 1 NWANKWO, Ogonna Daniel and 2 EWUIM, Sylvanus Chima 1 Department of Entomology National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC, United State of America. 2 Department of Zoology, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria. Corresponding Author: Nwankwo, O. D. Department of Entomology National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC, United State of America. Email: [email protected] Phone: + 00 - 1 - 571 - 325 - 6082 Received: February 19 , 2019 Revised: March 15 , 2019 Accepted: March 1 9 , 2019 ABSTRACT The first inventory of Nigeria spiders was a combination of a field study carried out in Awka, south - east zone and collation of data on Nigeria spiders from experts across the globe. The sampling work in Awka was the second spider study in south - east and was done once a month for twelve months. A total of 238 species, 140 genera in 34 families were recorded from Nigeria in the present study. This is 2.4 % of the world spiders from 19 locations. No spider related research has ever taken place in the wh ole of north - west zone, while just a single species, Hersilia caudata recorded from the north - east zone. Salticidae was the most dominant family representing 35 .0 % of the total species in Nigeria. It is also the most distributed alongside Araneidae and Sp arassidae. They were found in four of the six zones of the country. Out of the 15 families that were exclusive to different zones, Nesticidae, Oxyopidae and Gnaphosidae were from Awka. -

Conservation Status of New Zealand Araneae (Spiders), 2020

2021 NEW ZEALAND THREAT CLASSIFICATION SERIES 34 Conservation status of New Zealand Araneae (spiders), 2020 Phil J. Sirvid, Cor J. Vink, Brian M. Fitzgerald, Mike D. Wakelin, Jeremy Rolfe and Pascale Michel Cover: A large sheetweb sider, Cambridgea foliata – Not Threatened. Photo: Jeremy Rolfe. New Zealand Threat Classification Series is a scientific monograph series presenting publications related to the New Zealand Threat Classification System (NZTCS). Most will be lists providing NZTCS status of members of a plant or animal group (e.g. algae, birds, spiders). There are currently 23 groups, each assessed once every 5 years. From time to time the manual that defines the categories, criteria and process for the NZTCS will be reviewed. Publications in this series are considered part of the formal international scientific literature. This report is available from the departmental website in pdf form. Titles are listed in our catalogue on the website, refer www.doc.govt.nz under Publications. The NZTCS database can be accessed at nztcs.org.nz. For all enquiries, email [email protected]. © Copyright August 2021, New Zealand Department of Conservation ISSN 2324–1713 (web PDF) ISBN 978–1–99–115291–6 (web PDF) This report was prepared for publication by Te Rōpū Ratonga Auaha, Te Papa Atawhai/Creative Services, Department of Conservation; editing and layout by Lynette Clelland. Publication was approved by the Director, Terrestrial Ecosystems Unit, Department of Conservation, Wellington, New Zealand Published by Department of Conservation Te Papa Atawhai, PO Box 10420, Wellington 6143, New Zealand. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. -

Defining Geographical Barriers of the Spider Mimetus Hesperus

Patterns of Inheritance: Defining geographical barriers of the spider Mimetus hesperus (Araneae; Mimetidae) along the Sierra Nevada Mountains By Jeffrey Thomas Parker A Thesis Submitted to the Department of Biology California State University Bakersfield In Partial Fulfillment for the Degree of Masters of Science in Biology Department of Biology, School of Natural Sciences and Mathematics Winter 2014 2 Copyright By Jeffrey Thomas Parker 2014 Patterns of Inheritance: Defining geographical barriers of the spider Mimetus hesperus (Araneae; Mimetidae) along the Sierra Nevada Mountains By Jeffrey Thomas Parker This Thesis or project has been accepted on behalf of the Department of Biology by their supervisory committee: Dr. Carl ToddCa.k~ KlOCk Committee Chair d. cx!fw_eC Dr. Antje Lauer Dedicated to one of my best friends and dearest Grandmom; Doris Harter 4 Acknowledgments Funding: Student Research Scholars Program Mr. Tom Parker and Mrs. Linda Parker Dr. Carl Todd Kloock Thank you for your much needed assistance in funding my project and making this study possible. Without you I could not afford to extract DNA much less have it sequenced. Use of restricted public land: Panorama Vista Preserve: Kathi Parks and Andy Honig Red Rock Canyon State Park: Carrie Bemis, Kathy Weatherman, and Matthew Williams San Joaquin Experimental Range: Kathryn Purcell and Renee Denton ZZyzx desert research area: Rob Fulton and Jason Wallace Use of private property: Earlimart: Stalin Francisco Thank you for allowing me a place to gather specimens from. Without you there would be no samples. Writing/ Lab work/ Analysis/ Committeee Committee Chair: Carl Todd Kloock Committee Member: Antje Lauer Committee Member: Paul Smith Without you, I would not know where to begin. -

Download Assignment

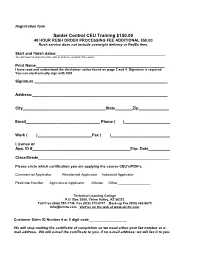

Registration form Spider Control CEU Training $150.00 48 HOUR RUSH ORDER PROCESSING FEE ADDITIONAL $50.00 Rush service does not include overnight delivery or FedEx fees. Start and finish dates:__________________________________________________ You will have 90 days from this date in order to complete this course Print Name___________________________________________________________ I have read and understood the disclaimer notice found on page 2 and 4. Signature is required. You can electronically sign with XXX Signature _____________________________________________________________ Address:______________________________________________________________ City______________________________________State________Zip______________ Email__________________________________ Phone ( )_____________________ Work ( )_________________________Fax ( )___________________________ License or App. ID #_____________________________________________Exp. Date__________ Class/Grade___________________________________________________________________ Please circle which certification you are applying the course CEU’s/PDH’s. Commercial Applicator Residential Applicator Industrial Applicator Pesticide Handler Agricultural Applicator Adviser Other ________________ Technical Learning College P.O. Box 3060, Chino Valley, AZ 86323 Toll Free (866) 557-1746 Fax (928) 272-0747 Back-up Fax (928) 468-0675 [email protected] Visit us on the web at www.abctlc.com Customer Sales ID Number 4 or 5 digit code___________________ We will stop mailing the certificate of completion so we need either your fax number or e- mail address. We will e-mail the certificate to you, if no e-mail address; we will fax it to you. DISCLAIMER NOTICE I understand that it is my responsibility to ensure that this CEU course is either approved or accepted in my State for CEU credit. I understand State laws and rules change on a frequent basis and I believe this course is currently accepted in my State for CEU or contact hour credit, if it is not, I will not hold Technical Learning College responsible. -

Species a Ccounts and Maps

á NERC Copyright 2002 Printed in 2002 by Ashford Overload 5 n ices Ltd. LSBN1 870393 63 5 The Centre for Ecology and Hydrology (GEM is one of the Centres and •Surveys of th e Natural Environment Research Council N ERO . Established in 1994. CEH is a multi-discipl inary, environmental research organisation with some 600 staff and well-equipped laboratories and field facilities at ten sites throughout the United Kingdom. CEI-I's mission is to ' advance the science of ecology, environmental microbiology and hydrology through high quality and internationally recognised research leading to better understanding and quantification of the physical, chemical and biological processes relating to land and freshwater and living organisms within these environmente , CEH provides independent research tO inform government policy o n na tu r al resource • management and environmental protection, and to raise public awareness of emdronmental issues. Major developments in commissioned research funded by Govern ment have taken Place in several areas of Public concern, such as fl ood risk estimation and flood forecasting risk assessment of genetically nmdified crops, the ecological effects of endocrine disruptors and the ecological impacts and drivers of land use change. CBI i 's reseamh is financed by the UK Go vern ment through the science budget, and by private and public sector customers -wh o Co m m i ssi o n Or sponsor specifi c research programme& CEH's expertise is also widely used by internacional organisations in overseas collaborative pinject& -

Outdoorillinois November 2007 Spiders in Illinois

) . d n a l r a F c M e o J y B o t o h Spiders in Illinois P Spiders in Illinois ( Story and Photos By piders are a diverse and diverse array of enemies or succumb - interesting group of crea - ing to harsh environmental conditions. Hank Guarisco tures found almost every - Through time, the forces of natural where in the state of Illinois. selection have led to the astounding Their ubiquitous nature, diversity of spiders we see today. ability to spin complex webs SaSnd the habit of some species to fre - Food Habits quent homes and gardens often alert us Whether actively hunting their prey, to their presence. waiting in ambush among vegetation or Currently, more than 630 different species are known to inhabit the state. Web-building spiders, such as the Spiders come in many shapes, sizes common house spider, will eat their and colors and make their living in a variety of ways. old web, converting the protein into Any living organism can measure new silk in as little as 30 minutes. success in life by the Goldenrod number of offspring it Crab Spider Crab Spider has produced that grow up to pass on their Characteristics all spiders share genes to future genera - include having eight jointed legs, tions. In order to do an exoskeleton and spinnerets at this, a spider must gain enough energy to main - the end of their abdomen. tain itself and to pro - duce a large number of eggs, while avoiding Common death at the hands of a House Spider 14 / Outdoor Illinois November 2007 Sixspotted Fishing Spider constructing intricate webs to ensnare Illinois spiders exhibit a range of their victims, spiders are consummate feeding habits. -

Butterflies of North America

Insects of Western North America 4. Survey of Selected Arthropod Taxa of Fort Sill, Comanche County, Oklahoma. Part 3 Chapter 1 Survey of Spiders (Arachnida, Araneae) of Fort Sill, Comanche Co., Oklahoma Chapter 2 Survey of Selected Arthropod Taxa of Fort Sill, Comanche County, Oklahoma. III. Arachnida: Ixodidae, Scorpiones, Hexapoda: Ephemeroptera, Hemiptera, Homoptera, Coleoptera, Neuroptera, Trichoptera, Lepidoptera, and Diptera Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity Colorado State University 1 Cover Photo Credits: The Black and Yellow Argiope, Argiope aurantia Lucas, (Photo by P.E. Cushing), a robber fly Efferia texana (Banks) (Photo by C. Riley Nelson). ISBN 1084-8819 Information about the availability of this publication and others in the series may be obtained from Managing Editor, C.P. Gillette Museum of Arthropod Ddiversity, Department of Bbioagricultural Sciences and Pest Management, Colorado State University, Ft. Collins, CO 80523-1177 2 Insects of Western North America 4. Survey of Selected Arthropod Taxa of Fort Sill, Comanche County, Oklahoma. III Edited by Paul A. Opler Chapter 1 Survey of Spiders (Arachnida, Araneae) of Fort Sill, Comanche Co., Oklahoma by Paula E. Cushing and Maren Francis Department of Zoology, Denver Museum of Nature and Science Denver, Colorado 80205 Chapter 2 Survey of Selected Arthropod Taxa of Fort Sill, Comanche County, Oklahoma. III. Arachnida: Ixodidae, Scorpiones, Hexapoda: Ephemeroptera, Hemiptera, Homoptera, Coleoptera, Neuroptera, Trichoptera, Lepidoptera, and Diptera by Boris C. Kondratieff, Jason P. Schmidt, Paul A. Opler, and Matthew C. Garhart C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity Department of Bioagricultural Sciences and Pest Management Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523 January 2005 Contributions of the C.P.