PIP Scanzano Jonico

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Graduatoria Provvisoria Operai

Provincia di Matera Agenzia Provinciale per l’ Energia e l’ Ambiente SHORT LIST Progetto "IVAM" - Anno 2012 - Prot. n.3156/DG/H del 10.08.2012 GRADUATORIA PROVVISORIA OPERAI Data di N Cognome Nome Residenza Punteggio nascita 1 VICECONTE GIUSEPPE 01/05/1986 COLOBRARO 30 2 LACANNA ANTONIO 07/09/1984 SAN GIORGIO LUCANO 30 3 QUINTO VITO 17/05/1984 CRACO 30 4 MASIELLO ROCCO 12/02/1984 MONTESCAGLIOSO 30 5 TORTORELLI NICOLA 15/10/1983 GRASSANO 30 6 FAGGIANO VITO 30/07/1983 POLICORO 30 7 DE GIACOMO GIUSEPPINA 16/09/1982 GROTTOLE 30 8 ADDUCI ANNA MORENA 30/06/1982 POLICORO 30 9 BRIENZA VINCENZO F.SCO ANTONIO 18/03/1981 TRICARICO 30 10 SPROVERI CATERINA 20/12/1980 GRASSANO 30 11 CANZONIERE ANTONIO 14/08/1980 MONTALBANO JONICO 30 12 DEFINA ANNA 16/02/1979 ACCETTURA 30 13 CASTELLUCCI GIUSEPPE 13/07/1978 MONTALBANO JONICO 30 14 SERIO VITTORIA 14/06/1978 NOVA SIRI 30 15 DIMILTA DONATO 05/10/1977 STIGLIANO 30 16 GAUDIO MICHELINA 04/07/1977 TURSI 30 17 INGROSSO ANTONIO 04/03/1977 VALSINNI 30 18 CASTELLUCCI DOMENICO 25/09/1976 MONTALBANO JONICO 30 19 SOLLAZZO LEONARDO 11/12/1975 VALSINNI 30 20 BLOISI ANTONIA MARIA 14/05/1975 CRACO 30 21 VARUOLO ANTONIETTA 21/08/1973 STIGLIANO 30 MARCONIA DI 22 ARNO' MASSIMO 19/04/1973 30 PISTICCI 23 BARLETTA COSIMO DAMIANO 13/03/1973 MONTALBANO JONICO 30 24 CIUTIIS MODESTA 20/02/1973 STIGLIANO 30 25 DI NAPOLI GRAZIELLA 17/11/1972 TURSI 30 26 PIRRONE ANTONELLA 18/08/1972 NOVA SIRI 30 27 BALICE PIETRO 23/12/1971 MONTALBANO JONICO 30 28 BOCCARELLI FRANCESCO 11/12/1971 SCANZANO JONICO 30 29 VICCARI CARMELA 31/07/1971 NOVA -

BASILICATA Thethe Ionian Coast and Itsion Hinterland Iabasilicatan Coast and Its Hinterland a Bespoke Tour for Explorers of Beauty

BASILICATA TheTHE Ionian Coast and itsION hinterland IABASILICATAN COAST and its hinterland A bespoke tour for explorers of beauty Itineraries and enchantment in the secret places of a land to be discovered 2 BASILICATA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA Credit ©2010 Basilicata Tourism Promotion Authority Via del Gallitello, 89 - 85100 POTENZA Concept and texts Vincenzo Petraglia Editorial project and management Maria Teresa Lotito Editorial assistance and support Annalisa Romeo Graphics and layout Vincenzo Petraglia in collaboration with Xela Art English translation of the Italian original STEP Language Services s.r.l. Discesa San Gerardo, 180 – Potenza Tel.: +39 349 840 1375 | e-mail: [email protected] Image research and selection Maria Teresa Lotito Photos Potenza Tourism Promotion Authority photographic archive Basilicata regional department for archaeological heritage photographic archive Our thanks to: Basilicata regional department for archaeological heritage, all the towns, associations, and local tourism offices who made available their photographic archive. Free distribution The APT – Tourism Promotion Authority publishes this information only for outreach purposes and it has been checked to the best of the APT’s ability. Nevertheless, the APT declines any responsibility for printing errors or unintentional omissions. Last update May 2015 3 BASILICATABASILICATA COSTA JONICA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA MATERA POTENZA BERNALDA PISTICCI Start Metaponto MONTALBANO SCANZANO the itinerary POLICORO ROTONDELLA -

Rapporto Ambientale

COMUNE DI SCANZANO JONICO Provincia di MATERA VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS . N. 152/2006 E S.M.I VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO ZOOTECNICO DA UBICARE IN VIA LIGURIA IN Scanzano Jonico (MT) ¡ ¢ ¢ ¦§¢ ¢ © © ¡ ¡ ¢© © ¡ © ©¢ ¢ © ¢ ¥¥ ¥ ¥¥ £ £ ¤ ¨ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤£ ¤ ! ¢ § ¦§¢ © ¢ © ¡ © ©¢ ¢© ¢ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ RAPPORTO AMBIENTALE Il redattore Dr Michele Colasurdo COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT) VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.L GS . N. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RAPPORTO AMBIENTALE Dr. Michele Colasurdo Parte 1. LA VARIANTE URBANISTICA 1.1 – Introduzione 1.2 – Inquadramento normativo 1.3 - Inquadramento territoriale dalla variante urbanistica 1.4 - Descrizione della Variante al RU Parte 2. PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 2.1 - Iter di Pianificazione e della Valutazione Ambientale 2.2 - Enti competenti in materia di VAS 2.3 - Obiettivi di protezione ambientale considerati nel processo di variante 2.4 - Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS, esito delle consultazioni 2.5 - I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale Parte 3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, DISCIPLINARE E NORMATIVO: VINCOLI E MISURE DI SALVAGUARDIA 3.1 - Il Comune di Scanzano Jonico 3.2 - Dati demografici e sulla popolazione 3.3 - Sistema insediativo e infrastrutturale 3.4 - Vincoli e misure di salvaguardia insistenti sull'area in oggetto Parte 4 . QUADRI DI COERENZA INTERNA E ESTERNA 4.1 - Quadro e Verifica di coerenza interna della Variante 4.2 - Rapporto con altri piani – Verifica di coerenza esterna Parte 6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLA ZONA - INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DELLA VARIANTE AL RU 5.1 - Il suolo e il sottosuolo 5.2 - L'acqua 5.3 - I Fattori climatici 5.4 - L’aria : inquinamento atmosferico (emissioni) 5.5 - L’aria : inquinamento acustico 5.6 - Rifiuti 5.7 - Energia 5.8 - Paesaggio 5.9 - Il patrimonio culturale, architettonico e archeologico Parte 6. -

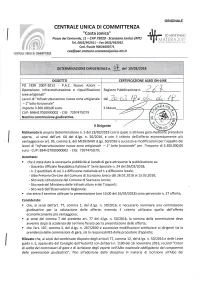

\D;R,'Y Richiamata La Proprpropria Determinazione N

ORIGINALE CENTRALE U,NICA DI COMMITTENZA 'l Costa Jonica" tù 5t)5Tt-N{l(ì - Piazza dei Centomilo, 77 - CAP 75020 Scanzano tonico (MT) l\;l .4 I l §\}{ -"-I:"-' Tel. 0835/952911 - Fqx 0835/952952 rlljll:i !_:ilii1ltrl 1ìil: I r ìl: I rll Cod. fiscale 9002400077t cu c@ pec.co mu n e. sca n za nojoni co. mt.it ir §Tr{*L[ *Nl{À t}} r*tu{il1lìT$ l{lé ' ,',t. DIRI,-€ ZIALE r OGGETTO CERTI FICAZION E ALBO ON-LI NE PO FESR 2OO7-20L3 - P.A.C. Nuove Azioni Operazione: lnfrastrutturazione e riqualificazione Registro Pubblicazione n. aree artigianali" Lavori di "lnfrastrutturazione nuova zona artigianale dal - L' lotto funzionale" lmporto 3.300.000,00 euro. ll Messo CUP: B94H17000900002 - CIG: 7397475D79 Nomina commissione giudicatrice. * . .\ 't-'" ,/ # llDirigente \d;r,'Y Richiamata la proprpropria Determinazione n. 5 del23/02/201823/0212 con la qua le si attivava gagara me procedui'a aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente piùr I vantaggiosa ex art.95, comma 3, del MEDEISMO d.lgs. 501201,6 e successive modificazioni per l'appalto dei lavori di "lnfrostrutturozione nuovo zona artigionole - 7" lotto funzionale" per l'importo di 3.300.000,00 euro - CUP: B94H17000900002 - CIG: 7397475D79; Accertato: . che è stata data la necessaria pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione su: - Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana 5" Serie Speciale n. 24 del 26/02/2018; - n. 2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale ed 1 a diffusione locale; - Albo Pretorio On-Line del Comune di Scanzano Jonico da|26.02.2018 al 13.03.2018; - Sito web istituzionale del Comune di Scanzano Jonico; - Sito web del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti. -

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003 Progetto Definitivo Parco

REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003 Progetto Definitivo Parco eolico "Monte San Vito" A.13 Piano particellare di esproprio descrittivo F4 ingegneria srl via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52 www.f4ingegneria.it - [email protected] FRI-EL S.p.A. Il Direttore Tecnico Piazza della Rotonda 2 (ing. Giuseppe Manzi) 00186 Roma (RM) [email protected] P. Iva 01652230218 Cod. Fisc. 07321020153 ^ŽĐŝĞƚăĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĂŶŽƌŵĂhE/ͲE/^K 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne- ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO PROGETTO DEFINITIVO Parco Eolico “Monte San Vito” A.13 - Piano particellare di esproprio descrittivo Sommario 1 Premessa 2 2 Modalità di calcolo delle indennità 3 2.1 Indennità di esproprio 3 2.2 Indennità di servitù 3 2.3 Indennità di occupazione temporanea 3 2.4 Valori 3 3 Particellare di Esproprio Descrittivo 5 FRI‐EL S.p.A. F4 Ingegneria srl 1/5 Piazza della Rotonda 2 Via Di Giura‐Centro Direzionale – 85100 Potenza 00186 Roma (RM) www.f4ingegneria.it ‐ [email protected] REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO PROGETTO DEFINITIVO Parco Eolico “Monte San Vito” A.13 - Piano particellare di esproprio descrittivo 1 Premessa Il presente Piano Particellare di Esproprio riporta l’elenco delle aree, delle relative ditte e dati catastali, interessate dalla realizzazione del parco eolico “Monte San Vito” sito nei Comuni di Grottole (MT) e Miglionico (MT) e descrive le modalità di calcolo delle indennità. -

Ambito Socio Territoriale N. 8 "Metapontino Collina Materana"

Ambito Socio Territoriale n. 8 "Metapontino Collina Materana" (Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni) AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI DOMANDA PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTOGOVERNO PER PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA (D.G.R. 17512018). Il/La sottoscritto/a , nato/a a (_j il e residente in (J alla Via nr. , Codice Fiscale Telefono Stato Civile Eventuale persona di riferimento Sig./Sig.ra Telefono in qualità di domiciliato/a a (___) alla Via nr.___ CHIEDE L'ammissione alla fruizione dei benefici previsti dalla D.G.R. nr. 175 del 26.02.2018, e, a tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste ex art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA - Che il proprio nucleo familiare è costituito dai seguenti componenti: N. componenti di cui N. disabili Cognome e Luogo di Data di Codice Relazione Condizione di nome nascita nascita fiscale di disabilità parentela (SI/NO) coni! richiedente - Di trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità socio-economica; - Di avere compiuto il 750 anno di età; - Di vivere nel proprio domicilio; - Di avere un'accertata (a cura del Medico di Medicina Generale) compromissione funzionale - cognitiva lieve che può pregiudicare la cura di sé, dell'ambiente domestico e provocare solitudine relazionale; - Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un valore I.S.E.E. -

Environmental Hazards and Society: Landsliding in Basilicata, Italy, with Specific Reference to Grassano

1 Environmental Hazards and Society: Landsliding in Basilicata, Italy, with Specific Reference to Grassano by Stuart Oliver A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the The London School of Economics and Political Science May 1993 UMI Number: U091966 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U091966 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 POLITICAL \ JL> oo O oo N) CA 2 A b s tra c t This dissertation takes a realist approach to examine landsliding in the Basilicata region of Italy, with specific reference to the municipality of Grassano, in order to understand humankind’s role in contributing to environmental hazards. It concludes that environmental hazards such as landslides have partiy-social causes, which are characteristic of the societies they affect, and any real accommodation with environmental hazards must involve radical social change. The dissertation analyzes the differing explanations for environmental hazards given by previous schools of thought. Passing to the empirical material to be examined using these ideas, it describes the current pattern of landslides in Basilicata and discusses whether the reported landslide hazard has increased during the twentieth century. -

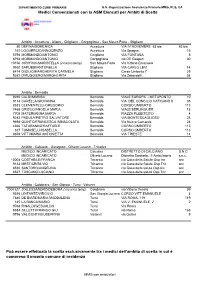

MMG E PLS Con Ambulatori 24 9 2020

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.S. Organizzazione Assistenza Primaria MMG, PLS, CA Medici Convenzionati con la ASM Elencati per Ambiti di Scelta Ambito : Accettura - Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - San Mauro Forte - Stigliano 80 DEFINA/DOMENICA Accettura VIA IV NOVEMBRE 63 bis 63 bis 151LOGUERCIO/INNOCENZO Accettura Via Spagna 15 8794MORMANDO/ANTONIO Cirigliano VIA FONTANA 8 8794MORMANDO/ANTONIO Gorgoglione via DE Gasperi 30 10156 OROFINO/MARISTELLA (incarico temp) San Mauro Forte Via Vittorio Emanuele 9930SARUBBI/ANTONELLA Stigliano VIA CARLO LEVI 14 8474 DIGILIO/MARGHERITA CARMELA Stigliano Corso Umberto I° 29 9382 DIRUGGIERO/MARGHERITA Stigliano Via Zanardelli 58 Ambito : Bernalda 9292 CALBI/MARISA Bernalda VIALE EUROPA - METAPONTO 10 9114CARELLA/GIOVANNA Bernalda VIA DEL CONCILIO VATICANO II 35 8523 CLEMENTELLI/GREGORIO Bernalda CORSO UMBERTO 113 7468GRIECO/ANGELA MARIA Bernalda VIALE BERLINGUER 15 7708 MATERI/ANNA MARIA Bernalda PIAZZA PLEBISCITO 4 9283PADULA/PIETRO SALVATORE Bernalda VIA MONTESCAGLIOSO 28 9698 QUINTO/FRANCESCA IMMACOLATA Bernalda Via Nuova Camarda 24 4366 TATARANNO/RAFFAELE Bernalda CORSO UMBERTO 113 327 TOMASELLI/ISABELLA Bernalda CORSO UMBERTO 113 8659 VITTI/MARIA ANTONIETTA Bernalda VIA TRIESTE 14 Ambito : Calciano - Garaguso - Oliveto Lucano - Tricarico MEDICO INCARICATO Calciano DISTRETTO DI CALCIANO S.N.C. MEDICO INCARICATO Oliveto Lucano Distretto Sanitario, II Ambulatorio s.n.c. 10004COSTABILE/FRANCA Tricarico c/o Casa della Salute Osp tric snc 9133MESTICE/SILVIO Tricarico c/o Casa della Salute Osp Tric snc 8530SANTORO/ANGELINA Tricarico c/o Casa della salute Osp tric snc 8527 TOSCANO/LUCIANO Tricarico c/o Casa della salute Osp Tric snc Ambito : Colobraro - San Giorgio - Tursi - Valsinni 7000327 D'ALESSANDRO/DEBORA ( incarico temp) Colobraro via Vittorio Veneto 59 9355LINFANTE/VIRGILIO San Giorgio LucanoCORSO VITT.EMANUELE 5 7880 DE BIASE/MARIA MADDALENA Tursi VIA ROMA, 119 119 145 LA BANCA/MARIO Tursi VIA V. -

Mt Disponibilita' I Grado

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera Via Lucana 194 – 75100 MATERA Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado Resp. del procedimento: Cristina Ferulli DISPONIBILITA' PER LE IMMISSIONI IN RUOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO: 2020/21 U.S.R. Basilicata - A.T. MATERA Denominazione Disponibilità Disponibilità Disponibilità DISPOINIBILITA' Regione Provincia Codice Scuola Denominazione Scuola Comune Classe di Concorso/Tipo Posto Tipo Scuola Cattedre Interne Cattedre Cattedre TOTALI A022- ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I Basilicata MT MTCT701003 CTP C/O EX S.M."Q.O.FLACC0" PISTICCI GR SERALE 1 0 0 1 A022- ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I Basilicata MT MTMM808012 ''A. ILVENTO''-GRASSANO GRASSANO GR NORMALE 2 0 0 2 Basilicata MT MTMM808012 ''A. ILVENTO''-GRASSANO GRASSANO AJ56-PIANOFORTE NORMALE 1 0 0 1 Basilicata MT MTMM808012 ''A. ILVENTO''-GRASSANO GRASSANO AL56-TROMBA NORMALE 1 0 0 1 Basilicata MT MTMM80901T SCUOLA MEDIA "G. MASCOLO" IRSINA A030-MUSICA SC. I GR. NORMALE 0 0 1 1 AB25-LINGUA STRANIERA Basilicata MT MTMM81102V "E.GIANTURCO"-STIGLIANO STIGLIANO (INGLESE) NORMALE 0 0 1 1 Basilicata MT MTMM81102V "E.GIANTURCO"-STIGLIANO STIGLIANO AC56-CLARINETTO NORMALE 1 0 0 1 Basilicata MT MTMM81102V "E.GIANTURCO"-STIGLIANO STIGLIANO AJ56-PIANOFORTE NORMALE 1 0 0 1 Basilicata MT MTMM81102V "E.GIANTURCO"-STIGLIANO STIGLIANO AL56-TROMBA NORMALE 1 0 0 1 Basilicata MT MTMM814019 "S.ANDREA AVELLINO" TURSI A030-MUSICA SC. I GR. NORMALE 0 0 1 1 Basilicata MT MTMM814019 "S.ANDREA AVELLINO" TURSI AJ56-PIANOFORTE NORMALE 1 0 0 1 A022- ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I Basilicata MT MTMM816011 "P.SERAFINO DA SALANDRA" SALANDRA GR NORMALE 1 0 1 2 Basilicata MT MTMM816011 "P.SERAFINO DA SALANDRA" SALANDRA A030-MUSICA SC. -

La Sottoscritta, Assistente Sociale Dr.Ssa VITALI Antonietta Immacolata, Nata Il 06/12/1962 a Montalbano Jonico Ed Ivi Residente Alla Via Como N

La sottoscritta, assistente sociale dr.ssa VITALI Antonietta Immacolata, nata il 06/12/1962 a Montalbano Jonico ed ivi residente alla Via Como n. 20 (C.F. VTLNNT62T46F399V), valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 della D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA che alla data di scadenza, prevista per il 20/07/2018, per la presentazione della domanda di partecipazione allo “AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 – COMMA 2 – DEL T.U.E.L., MEDIANTECOMPARAZIONE DEI CURRICULA DEL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA”, è in possesso di quanto di seguito si riporta nel proprio Curriculum Vitae. CURRICULUM VITAE F ORMATO EUROPEO INFORMAZIONI PERSONALI Cognome VITALI Nome Antonietta Immacolata Data di nascita 06/12/1962 Luogo di nascita Montalbano Jonico (MT) Nazionalità Italiana Telefono 0835/593587 Cellulare 3384417856 e-mail [email protected] ISTRUZIONE E FORMAZIONE Data 24/09/1999 Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Urbino Istruzione o formazione Principali materie/abilità Servizio Sociale professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sociale, convalidato ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 Agosto 1998 n.340 e O.M. 14 Ottobre 1998 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino con voto 50/50 Data 23/03/2009 Nome -

Comune Di Scanzano Jonico (Provincia Di Matera)

COMUNE DI SCANZANO JONICO (PROVINCIA DI MATERA) PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO ZOOTECNICO COMMITTENTE AGRISMA S.R.L. CON SEDE IN SCANZANO JONICO ALLA VIA LIGURIA S.N.C. SCALA ALLEG. OGGETTO: RAPPORTO PRELIMINARE V.A.S. C PROGETTISTI INCARICATI: Arch. De Santis Giuseppina Ing. Lizzio Antonino via Tevere n° 17 75020 Scanzano Jonico (MT) via Togliatti n° 15 75020 Scanzano Jonico (MT) cell. 3395870302 cell. 3381157584 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] COMUNE DI SCANZANO IONICO AGRISMA S.R.L. DELOCALIZZAZIONE ALLEVAMENTO BOVINO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRAGETTIGA (VAS) VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A PROCEDURA VAS RAPPORTO PRELIMINARE SOMMARIO PREMESSA .................................................................................................................. 4 1. METOLOGIA ......................................................................................................... 5 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO .......................................................................... 6 2.1 NORMATIVA EUROPEA ..................................................................................... 6 2.2 NORMATIVA NAZIONALE .................................................................................. 7 2.3 NORMATIVA REGIONALE .................................................................................. 8 2.4 SOGGETTI COINVOLTI ........................................................................................... 8 3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL -

Metapontino Collina Materana

Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino Collina Materana” (Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni) AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE DEL COMUNE DI _________________ DOMANDA PER LA FRUIZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITA’ E FRAGILITA’ SOCIALE (D.G.R. 29/2018) Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________ (___) il ______________ e residente in _____________________________________ (___) alla Via ________________________ nr. ____, Codice Fiscale __________________________, Telefono ________________, Stato Civile _________________, Eventuale persona di riferimento Sig./Sig.ra ______________________________________, Telefono ________________ in qualità di _____________________________ domiciliato/a a ______________________ (___) alla Via _____________________________ nr. ______, CHIEDE L’ammissione alla fruizione dei percorsi personalizzati previsti dalla D.G.R. nr. 29 del 22.01.2018 e, a tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste ex art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA - Che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti: N. componenti ___________ di cui N. minori ____________, N. ___________ disabili Cognome Luogo di Data di Codice Condizione Relazione