Diplomsko Delo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Das 20. Jahrhundert 252

Das 20. Jahrhundert 252 Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, Kritiker und Künstler Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 252 D Verlag und A Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, S Antiquariat Kritiker und Künstler 2 Frank 0. J A Albrecht H Inhalt R H Belletristik ....................................................................... 1 69198 Schriesheim U Sekundärliteratur ........................................................... 31 Mozartstr. 62 N Kunst ............................................................................. 35 Register ......................................................................... 55 Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 Die Abbildung auf dem Vorderdeckel A zeigt eine Original-Zeichnung von S Joachim Ringelnatz (Katalognr. 113). 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Unser komplettes Angebot im Internet: Kunst T http://www.antiquariat.com Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Gegründet 1985 2 0. Geschäftsbedingungen J Mitglied im Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- P.E.N.International A ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro und im Verband H (€) inkl. Mehrwertsteuer. -

Literaturkreis

Literaturkreis Ablauf Wir treffen uns einmal monatlich. Abwechselnd gibt jedes Mitglied ein literarisches Werk vor, das beim nächsten Treffen diskutiert wird. Datum Autor Werk Vorschlag Ort 2021 12.01.21 Monika Helfer Die Bagage Uschi per Zoom 09.02.21 Friedrich Delius Die Zukunft der Schönheit Karin per Zoom 09.03.21 Elke Schmitter Frau Sartorius Christina per Zoom 13.04.21 Franz Werfel Der Abituriententag A. per Zoom 11.05.21 Jorge Luise Borges Fiktionen Martin per Zoom 22.06.21 Jürgen Hosemann Das Meer am 31. August Sonja Sonja 10.08.21 Nava Ebrahimi Das Paradies des Nachbarn Rolf Sonja 14.09.21 Erich Kästner Der Gang vor die Hunde Karin Karin 12.10.21 Yasmina Reza Glücklich die Glücklichen Andreas A. 09.11.21 Antje ggf 14.12.21 Uschi 2020 14.01.20 Edouard Louis Das Ende von Eddy Andreas Sonja 10.03.20 Virgina Woolf Orlando Martin Andreas 14.04.20 Katja Oskamp Marzahn, mon amour Karin per Zoom 12.05.20 Elizabeth Strout Die Unvollkommenheit der Liebe Christina per Zoom 09.06.20 J. D. Salinger Franny und Zooey Antje per Zoom 14.07.20 Theodor Storm Der Schimmelreiter A. A. 08.09.20 Bov Bjerg Serpentinen Sonja Antje 13.10.20 Un-Su Kim Die Plotter Martin Karin 10.11.20 Max Frisch Montauk Rolf per Zoom 08.12.20 David Guterson Östlich der Berge Andreas per Zoom 2019 08.01.19 Truman Capote Die Grasharfe Martin Rolf 12.02.19 Monika Maron Stille Zeile 6 Andreas Karin 12.03.19 Yael Hedaya Die Sache mit dem Glück Antje A. -

Übersetzte (Vom Deutsch Ins Chinesisch) Bücher in Taiwan

Aus dem Deutschen ins Chinesische(Langzeichen) ü bersetzte Bü cher in Taiwan 由德文翻譯成繁體中文的出版品 Stand 20. Dezember 2014 Die Bü cher, die mit dem Zeichen* gekennzeichnet sind, befinden sich im Bestand der Bibliothek des Goethe-Instituts Taipei. 標有星號 * 以及書目編號的書籍已收錄於館藏中。 此列表以出版社筆劃排序 Chinesischer Titel Deutscher Titel AutorIn 作者 / Verlag Erscheinungs- ISBN 中文書名 原著 Ü bersetzerIn 譯者 出版社 jahr 國際書碼 發行年份 沒人聽我說 Auf mich hört ja keiner! Axel Hacke/ 一方 2001 9867722167 *830 Hack 劉興華 譯 我得走了 Ich muss los Annette Pehnt/ 一方 2003 0039867722329 李懷德 譯 燈塔看守員的夢 Der Traum des Sergio Bambaren/ 一方 2003 9867722140 Leuchtturmwächters 李懷德 譯 夏之屋,再說吧 Sommerhaus, später Judith Hermann/ 一方 2003 9572827669 *830 Her 李懷德 譯 惡女養成班 Gute Mädchen kommen Ute Ehrhardt/ 九歌 2007 9789866798047 in den Himmel, böse 劉平 譯 ü berall hin 最棒的小熊 Bärenmärchen Kirsten Boie u. 上人文化 2001 9572041088 Katrin Engelking/ 賴雅靜 譯 送禮小兔子 Frohe Ostern! Pauli Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 9572041126 賴雅靜 譯 小熊兒的秘密 Das Geheimnis der Bruno Hächler/ 上人文化 2001 9572041096 Bären 賴雅靜 譯 波利,生日快樂 Herzlichen Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 9572041118 Glü ckwunsch, Pauli 賴美伶 譯 波利,為什麼要吵架? Pauli – Streit mit Edi Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 957204110X 賴雅靜 譯 提歐與里歐 Theo und Leo Friederike Wagner/ 上人文化 2001 9578298994 賴雅靜 譯 不一樣的聖誕禮物 Das schönste Charise Neugebauer 上人文化 957204107X Weihnachtsgeschenk u. Barbara Nascimbeni/ 賴秀娟 譯 蘋果國王 Der Apfelkönig Giuliano Ferri u. 上人文化 9572041045 1 Francesca Bosca/ 賴雅靜 譯 天使的花朵 Die Blumen der Engel Jutta Treiber u. Maria 上人文化 2004 9867517261 Blazejovsky/ 賴雅靜 譯 大波利,小波利 Grosser Pauli, kleiner Brigitte Weninger/ 上人文化 2004 9867517377 Pauli 賴雅靜 譯 說謊的獅子 Die phantastischen Udo Weigelt u. 上人文化 2004 9867517342 Reisen des kleinen Julia Gukova/ Löwen 李紫蓉 譯 吸血鬼學校 1 Die Schule der kleinen Jackie Niebisch/ 二匠文化 1999 9570349093 畢業考 Vampire Bd. -

Contemporary German Literature Collection) Hannelore M

Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship Annual Bibliography of the Special Contemporary The aM x Kade Center for Contemporary German German Literature Collection Literature Spring 2005 Twenty-first Annual Bibliography, 2005 (Contemporary German Literature Collection) Hannelore M. Spence Washington University in St. Louis Paul Michael Lützeler Henry Haaker Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/maxkade_biblio Part of the German Literature Commons, and the Library and Information Science Commons Recommended Citation Spence, Hannelore M.; Lützeler, Paul Michael; and Haaker, Henry, "Twenty-first Annual Bibliography, 2005 (Contemporary German Literature Collection)" (2005). Annual Bibliography of the Special Contemporary German Literature Collection. 13. https://openscholarship.wustl.edu/maxkade_biblio/13 This Bibliography is brought to you for free and open access by the The aM x Kade Center for Contemporary German Literature at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in Annual Bibliography of the Special Contemporary German Literature Collection by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. Max Kade Center for Contemporary German Literature Max Kade Zentrum für deutschsprachige Gegenwartsliteratur Director: Paul Michael Lützeler Twenty-First Annual Bibliography Spring 2005 Editor: Hannelore M. Spence Editorial Assistant: Henry Haaker Washington University -

Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi

Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi BA (Hons) German CBCS About the Department The Department offers B.A. (Honours) CBCS courses in four different European languages, namely, French, German, Italian and Spanish. These courses have been designed adopting the Task based and Communicative Approach, i.e. the latest Foreign Language Teaching methodology, in order to enable learners to attain the language competency levels specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. All the four programs follow a common structure, prescribed by the UGC guidelines on Choice Based Credit System. Each course aims at imparting specific linguistic skills as well as life skills that would help learners to communicate effectively in real life situations. Our endeavor is to integrate real life communicative situations in the language class rooms with the help of concrete tasks and project based collaborative teaching-learning. The B.A. (Honours) CBCS programs serve the following purposes: Develops communication skills in the chosen language and helps to acquire a broad understanding of the society, history and culture within which these languages have developed and are used. Integrates knowledge of social and political institutions, historical events, and literary and cultural movements into the acquisition of the four linguistic skills - reading, writing, listening and speaking. Develops language skills and critical thinking. Enables students to attain B2 level at the end of the program by completing stages of language learning specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. -

Der Präsident

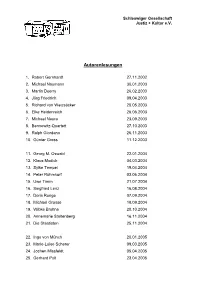

Schleswiger Gesellschaft Justiz + Kultur e.V. Autorenlesungen 1. Robert Gernhardt 27.11.2002 2. Michael Naumann 30.01.2003 3. Martin Doerry 26.02.2003 4. Jörg Friedrich 09.04.2003 5. Richard von Weizsäcker 20.05.2003 6. Elke Heidenreich 26.06.2003 7. Michael Naura 23.09.2003 8. Bennewitz-Quartett 27.10.2003 9. Ralph Giordano 26.11.2003 10. Günter Grass 11.12.2003 11. Georg M. Oswald 22.01.2004 12. Klaus Modick 04.03.2004 13. Sylke Tempel 19.04.2004 14. Peter Rühmkorf 03.06.2004 15. Uwe Timm 21.07.2004 16. Siegfried Lenz 16.08.2004 17. Doris Runge 07.09.2004 18. Michael Grosse 18.09.2004 19. Wibke Bruhns 20.10.2004 20. Annemarie Stoltenberg 16.11.2004 21. Die Staatisten 25.11.2004 22. Ingo von Münch 20.01.2005 23. Marie-Luise Scherer 09.03.2005 24. Jochen Missfeldt 05.04.2005 25. Gerhard Polt 23.04.2005 2 26. Walter Kempowski 25.08.2005 27. F.C. Delius 15.09.2005 28. Herbert Rosendorfer 31.10.2005 29. Annemarie Stoltenberg 23.11.2005 30. Klaus Bednarz 08.12.2005 31. Doris Gercke 26.01.2006 32. Günter Kunert 01.03.2006 33. Irene Dische 24.04.2006 34. Mozartabend (Michael Grosse, „Richtertrio“) ´ 11.05.2006 35. Roger Willemsen 12.06.2006 36. Gerd Fuchs 28.06.2006 37. Feridun Zaimoglu 07.09.2006 38. Matthias Wegner 11.10.2006 39. Annemarie Stoltenberg 15.11.2006 40. Ralf Rothmann 07.12.2006 41. Bettina Röhl 25.01.2007 42. -

110. Jahrgang | 15. April 2010

2010/07 ISSN 1661-8211 | 110. Jahrgang | 15. April 2010 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30. jeden Monats ISSN 1661-8211 © Schweizerische Nationalbibliothek NB, CH-3003 Bern. Alle Rechte vorbehalten 000 Das Schweizer Buch 2010/07 face recognition / par Guillaume Heusch. – [S.l.] : [s.n.], 2010. – 000 Allgemeine Werke, Informatik, Informa- XIII, 111 S. : Ill. ; 30 cm tionswissenschaft Thèse no 4560 sc. EPF Lausanne, 2009. – Literaturverz. – Engl. Text mit engl. Informatique, information, ouvrages de und franz. Zusfassung référence 6 NB 001598517 Informatica, scienza dell'informazione, Královič, Richard. – Complexity classes of finite automata / by generalità Richard Královič. – [S.l.] : [s.n.], 2010. – X, 112 S. ; 24 cm Informatica, infurmaziun e referenzas Diss. Nr. 18871 Wiss. ETH Zürich. – Literaturverz. – Engl. Text mit engl. und deutscher Zusfassung generalas Computers, information and general re- 7 NB 001596972 Marguier, Joanna. – Exploiting redundancy in color images / par ference Joanna Marguier. – [S.l.] : [s.n.], 2010. – XII, 235 S. : Ill. ; 30 cm Thèse no 4582 sc. EPF Lausanne, 2009. – Literaturverz. – Engl. Text mit engl. und franz. Zusfassung 8 NB 001597109 Mitri, Sara. – The evolution of communication in robot societies / 000 Allgemeine Werke, Wissen, Systeme par Sara Mitri. – [S.l.] : [s.n.], 2009. – IX, 104 S. : Ill. ; 21 cm Généralités, savoir, systèmes Thèse no 4551 sc. EPF Lausanne. – Literaturverz. – Engl. Text mit engl. und Generalità, sapere, sistemi deutscher Zusfassung Generalitads, savair, sistems General works, knowledge and systems 9 NB 001598320 Strasser, Mario, 1978-. – Novel techniques for thwarting commu- nication jamming in wireless networks / by Mario Strasser. – [S.l.] : [s.n.], 2009. -

Christa Reinig

Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs III der Universität Siegen vorgelegt von Sibylle Scheßwendter, Kassel, im Jahre 2000 I Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig INHALT: Vorwort (S.1-3) A. Krieg und Tod I. Kriegstrauma: Krieg und Tod als Themen des Jugendwerkes (S45) 1) Christa Reinigs ”tiefstes Herz” in seiner Entwicklung (S.4) a) ”Das Jahr 1945” (S.5) b) ”der traum meiner verkommenheit” (S.7) 2) Das Kriegstrauma als metaphorischer Boden für die frühe Lyrik und Prosa (S.8) a) ”In die Gewehre rennen”( S.8) b) Tod, Mystik und Buddhismus (S.11) c) Spruchdichtung (S.14) d) ”Der Teufel, der stumm bleiben wollte” (S.14) e) Todesstrafe: ”Japanische Bittschrift” (S.16) f) ”Ödipus Ichtöter”, ”Einige Fahrstühle”, frühe Prosastücke (S.18) g) ”Die Ballade vom blutigen Bomme” (S.20) h) Ringelnatz und Reinig (S.24) 3) Zusammenfassung (S.26) II. Bewältigung in Phasen (S.26) 1) Bildliche Erweiterung zur Raum- und Weltraumthematik in “Orion trat aus dem Haus. Neue Sternbilder” (S.28) II 2) Abrechnung mit dem tradierten Christentum in ”Columba.Taube” (S.30) 3) Einschub: Vergleich mit Ingeborg Bachmanns Kriegs- und Todesbegriff in Lyrik und Prosa und Virginia Woolfs ”Mrs. Dalloway” (S.30) a) Ingeborg Bachmann, ”Einem Feldherrn”, ”Alle Tage”, ”Todesarten” (S.31) b) Virginia Woolfs Septimus Warren Smith (S.31) 4) Umschichtung der Sterblichkeitserfahrung durch Sapphos Dichtung und eine neue matriarchale Frömmigkeit in ”Die Frau im Brunnen” (S.33) 5) Enttraumatisierende Liebe in ”Müßigggang ist aller Liebe Anfang“ (S.35) III. Zusammenfassung (S.37) B. -

Zur Neueren Lyrik Christa Reinigs. –

Zeit der Weiblichkeit? – Zur neueren Lyrik Christa Reinigs. – Beginnen wir mit drei Zitaten von Christa Reinig: Drei typen hab ich gerne: einen heterosexuellen, der über die homosexualität phantasiert, einen mann guten willens, der den frauen zur emanzipation verhelfen will, und einen linken professor, der über die menschlichkeit und nächstenliebe der proletarier doziert. 1[Christa Reinig: „Theweleit-Phantasien“, in: Christa Reinig: Der Wolf und die Witwen. Erzählungen und Essays, München, 1981 (1979), S. 36–45; S. 45] 4 MITTWOCH Was denkst du? – Dich! Bist du traurig? – Ich bin glücklich als ich noch nicht lieben konnte habe ich viel gelacht 5 DONNERSTAG Sie ist wieder nicht gekommen ich schließe das fenster es gibt nichts getreues außer den bildern 2[Christa Reinig: Sämtliche Gedichte. Mit einem Vorwort von Horst Bienek, Düsseldorf, 1984, S. 111. – Zitate aus diesem Band im folgenden Text: SG und Seitenzahl.] Das Prosa-Zitat entstammt einer Rezension von Theweleits Männerphantasien vom Ende der siebziger Jahre. Die beiden Vierzeiler sind dem Zyklus Müßiggang ist aller Liebe Anfang (1979) entnommen, von dem vor allem die Rede sein soll. Dabei nehme ich die Abweisungen der Autorin ernst; ich möchte zu zeigen versuchen, warum ich ihr nicht gehorchen kann. Natürlich kommt mir der Vorzug der poetischen Sprache zu Hilfe, daß sie ihre Wirklichkeit selbst schafft, so mimetisch sie sich auch gibt, und daß diese Wirklichkeit Kommunikation nur dem verweigern kann, der sich nicht mit ihr in ein hermeneutisches Gespräch einläßt, der sie also, schlicht gesagt, mißversteht. Daß man sich immer um das Verständnis des zunächst fremden bemühen muß, ist eine Binsenweisheit. Ebenso, daß immer ein mehr oder weniger bedeutender Rest bleibt, den man sich nicht aneignen kann. -

Hull Thesis By

BRITISH THESIS SERVICE DX218796 Awarding Body : Hull Thesis By : O'BRIEN Catherine Mary Thesis Title : WOMEN'S FICTIONAL RESPONSES TO THE FIRST WORLD WAR: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED WORKS BY FRENCH AND GERMAN WRITERS We have assigned this thesis the number given at the top of this sheet. THE BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTRE . DEPARTMENT. ................... DEGREE NAME-C.. ..... G-es ........ tv'. u. /, - THE UNIVERSITY O HULL Deposit of thesis in accordance with Senate Minute 131,1955/56, 141,1970/1 and 343,1988/89 C- M I l) R`ý hereby give m consent that a copy of my thesis g. Dc, -1D -__ ýV\, If accepted for the degree of .. V in the University of Hull and thereafter deposited in the University Library shall be available for consultation, interlihrar Ioan and photoco ying at the discretion of the University Librarian Signalure/__'' L If, by reason of special circumstances, the author wishes to withhold for a period of not more than five years from the date of the degree being awarded the consent required by Senate, and if for similar reasons lie or she does not wish details of the thesis to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing or abstracting organisation, he or she should complete and sign sections (1) and (2) below, as appropriate (1) 1 wish access to my thesis to be withheld until for the following reason Signature (2) I further wish that full details of the title and subject of my thesis are not to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing -

00-PORTADA Color.Qxd

Revista de Filología Alemana ISSN: 1131-0406 Vol. 10 (2002) 179-204 El Homo faber de Max Frisch como punto de partida para el desarrollo de nuevos modelos en la literatura suiza Isabel HERNÁNDEZ Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Max Frisch’s prose trilogy, formed by the novels Stiller, Homo faber and Mein Name sei Gantenbein, brought about the thematic formal renovation of the German prose throughout the second half of the twentieth century. This fact can be appre- ciated in many of the novels written in the German part of Switzerland during the 1970s and the 1980s since they refer, thematically or structurally, to the most sig- nificant of the three, Homo faber. This article intends to offer a succint view of this reality and begins with an analysis of the internal and external structures of that novel. I A pesar de que Max Frisch obtuvo sus primeros éxitos en el ámbito lite- rario gracias a un buen número de obras dramáticas1, fue tras la publicación de sus textos en prosa, y más concretamente de sus novelas, cuando encontró verdadero reconocimiento como escritor. No obstante, Frisch había publicado su primer texto en prosa a la edad de 23 años, en 1934, esto es, mucho antes de comenzar con los escritos dramáticos. Se trataba de la novela corta Jürg Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt, editada junto con una serie de historias breves, y que no tuvo un éxito de público demasiado llamativo. Dos años después de esta publicación, en 1936, Frisch decidió abandonar defini- 1 Santa Cruz (1944), Nun singen sie wieder. -

Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017

Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017 Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Sitz: Dorotheenstr. 24, 10117 Berlin Dekanin Prof. Dr. phil. Ulrike Vedder, DOR 24, 3.501, Tel. 2093-9712 Dekanatssekretärin Sibylle Weiß, DOR 24, 3.202, Tel. 2093-9604, Fax 2093-9601 Prodekanin für Lehre und Studium Prof. Dr. Alfrun Kliems, DOR 65, 529, Tel. 2093-5176 Prodekanin für Forschung Prof. Dr. phil. Anke Lüdeling, DOR 24, 3.342, Tel. 2093-9799 Verwaltungsleiterin Dr. phil. Annegret van Mörbeck, DOR 24, 3.344, Tel. 2093-9603, Fax 2093-9602 stellvertr. Verwaltungsleiterin Else Engelhardt, DOR 65, 458, Tel. 2093-5100 Frauenbeauftragte PD Dr. phil. Anna Helene Feulner, DOR 24, 3.213, Tel. 2093-9779 Dekanatsassistentin Laura Hausmann, DOR 24, 3.309, Tel. 2093-9604 Lehre und Studium Referentin für Lehre und Studium Dr. phil. Barbara Gollmer, DOR 24, 3.205, Tel. 2093-9606, Fax 2093-9602 Studentische Studienfachberaterin Stefanie Meißner, DOR 24, 3.206, Tel. 2093-9735 Koordinatorin für internationale Angelegenheiten M.A. Stephanie Trigoudis, DOR 24, 3.411, Tel. 2093-9798 Sprechzeit: Do 13-15 Leiter der Praktikumsbörse "Sprungbrett" Dr. phil. Rainer Fecht, FRS191, 3008B, Tel. 2093-70504, Fax 2093-70640 Promotionsangelegenheiten Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Egg, UL 6, 2008A, Tel. 2093-2295 Sachbearbeiterin Uta Kabelitz, DOR 24, 3.208, Tel. 2093-9688 Prüfungsausschuss Fremdsprachliche Philologien Vorsitzender Prof. Dr. phil. Lutz Küster, DOR 65, 427, Tel. 2093-5123, Fax 2093-5125 Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Asper, UL 6, 3067A, Tel. 2093-70430, Fax 2093-70436 Sachbearbeiterin für Prüfungsangelegenheiten Katharina Bordiehn, DOR 65, 476, Tel.