Percorsi E Prospettive Dell'integrazione Europea

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Romanian Military Newsletter

th Pag. PB March 17 , 2016 Issue no. 3 ROMANIAN MILITARY 110 Izvor St., Bucharest, Romania NEWSLETTER tel/fax +4021-3195698 e-mail: [email protected] www.mapn.gov.ro Working Visit at Feteşti and Mihail Kogălniceanu Air Bases Special points of interests: • Working Visit at Feteşti and Mihail Kogălniceanu Air Bases • Opening Ceremony of the Romanian-Canadian Exercise at Mihail Kogălniceanu Air Base • New consultations on the strategic priorities of the Ministry of National Defence • The Defence Minister Visited the NATO Force Integration Unit and the Multinational Division South–East The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting • Romanian-American Talks Mihail Kogălniceanu Military Base • The Day of the Department for Parliament Liaison and Public Information The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief • The Chief of General Staff Makes of General Staff, General Nicolae Ciucă, made an information and a Visit in Poland documentation visit at Feteşti and Mihail Kogălniceanu Military Bases, • Special Operations Troops Monday, March 14. Deployed to Afghanistan While at Mihail Kogălniceanu Aerodrome, minister Motoc was briefed on the base and aerodrome functions, discussed with Romanian and American officers, as well as the Canadian ones, who are presently participating in a training exercise. „I am highly satisfied with the cooperation between the Romanian and American soldiers. What I saw here today is not just a modern transit March 17th, 2016 Issue no. 3 Pag. 2 hub, that makes the most of the air, harbour, road and railway facilities in the area, but an efficient center for training troops in dealing with the risks of the present security environment” Mihnea Motoc said. -

No. 279, MARCH - APRIL 2020

No. 279, MARCH - APRIL 2020 Motto:”Opinions are free, but not mandatory“ I.L.Caragiale 1 CONTENT Geostrategic Pulse, No 279, March - April 2020 45 Opinion: COVID-19 I. EDITORIAL IV. THE WESTERN Pandemic Impact on Defence BALKANS 3 Leadership and Trust 75 China Is Not Replacing the West in Serbia Ciprian-Mircea RĂDULESCU Constantin IACOBIȚĂ III. THE EUROPEAN UNION Jelena MILIĆ II. INTERNATIONAL 77 Old and New Challenges SITUATION 47 Interview : “The High to the European and Euro- Level of Interdependence of Atlantic Integration of the Today’s Globalised World Is 4 The Political Narratives of Countries in the Western Reflected in the Geopolitical a Global Crisis: Competing Balkans. The Western Articulation of the European Ideologies and Strategical Ri- Balkans – Always Something Commission” valries in the Symbolic Man- “Different” from the Rest of agement of the COVID-19 Cri- Europe sis Alexandru PETRESCU V. THE MEDITERANEAN SEE 87 Military Cooperation Alexis CHAPELAN Mihnea MOTOC between Israel, Greece and 20 A Very Distant and Lonely 50 Interview: “The Brexit Cyprus World Earthquake Was Read Differ- Eugene KOGAN ently Not Just by the Leaders V. THE MIDDLE EAST of the Member States, but al- so by the EU Leaders” 93 Idlib: Another Monstrous Face of the Syrian War Dumitru CHICAN Dumitru CHICAN 23 The Politics of Fear and 96 The Palestinians and the Loathing. Coming to Terms “Deal of the Century” - No with a Decade of Radical Dis- Sergiu MIȘCOIU News, No Deal content and Liberal Malaise 52 Romania and Hungary - Dinu COSTESCU Two Geographically Close Alexis CHAPELAN Neighbours. The Romanian- 98 Afghanistan: from Hungarian Relations between “Enduring Freedom” to 39 The Prisons – Potential 1918 and 2018 “Enduring Peace” Sources for the Expansion of Dumitru CHICAN COVID-19 VI. -

Seminar Privind Îmbunatatirea Situatiei Rromilor În România

UNITED NATIONS SUPPORT FOR THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION OF THE RROMA IN ROMANIA UNITED NATIONS SUPPORT FOR THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION OF RROMA IN ROMANIA JOINT UN/ROMANIAN GOVERNMENT SEMINAR ON THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION OF THE RROMA IN ROMANIA 2 – 3 NOVEMBER 2001 THE SENATE OF ROMANIA, BUCHAREST 1 UNITED NATIONS SUPPORT FOR THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION OF THE RROMA IN ROMANIA Co-ordinators: Winston Temple, UN Resident Coordinator in Romania Yoichiro Tsuchida, UNHCR Representative in Romania Editor: Sorin Cace 2 UNITED NATIONS SUPPORT FOR THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION OF THE RROMA IN ROMANIA CONTENTS Foreword Chapter 1: Speeches 1.1 Winston TEMPLE, United Nations Resident Coordinator 1.2 Ioan MURARU, Ombudsman 1.3 Constanţa CĂLINOIU, Romanian Senate 1.4 Vasile DÂNCU, Minister of Public Information 1.5 Mihnea MOTOC, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs 1.6 Costel BERCUŞ, Executive Director, Romani CRISS Chapter 2: Debates and presentations 2.1 Carol A. BATCHELOR, UNHCR Senior Legal Officer Statelessness; presentation in the plenary session 2.2 Yoichiro TSUCHIDA, UNHCR Representative in Romania; presentation in the working group on statelessness 2.3. Dan JURCAN, State Secretary, Ministry of Public Information; presentation in the plenary session 2.4 Ivan GHEORGHE, Under-State Secretary, Ministry of Public Information; presentation in the plenary session 2.5 Vasile IONESCU, President, Rroma Centre for Public Policies; presentation in the plenary session 2.6 Mihai SURDU, Researcher, Institute for Research of -

Symposia Conference Book

icd institute for cultural diplomacy The 2013 Symposia on Cultural Diplomacy “The Potential for Cultural Diplomacy in Supporting National and International Governance” (Berlin, Ankara, Istanbul, Bucharest, Rome, Washington, D.C., New York City, Brussels, London; May-August 2013) The International Symposia on Cultural Diplomacy 2013 “The Potential for Cultural Diplomacy in Supporting National and International Governance” (Berlin, Ankara, Istanbul, Bucharest, Rome, Washington, D.C., New York City, Brussels, London; May-August 2013) Table of Contents Introduction The International Symposia on Cultural Diplomacy 2013 is now 5 years old Introduction ........................................................................................... 2 and has become the world’s largest event in the field of Cultural Diplomacy. The sixth Symposia took place in 2013 and included large-scale events tak- Conference Summaries ing place in different major capital cities in cooperation with governments, leading academic institutions and civil society organizations throughout the Symposium on Cultural Diplomacy in the Mediterranean ........... 3 months of May - July 2013. Symposium on Cultural Diplomacy in Germany ........................... 5 Symposium on Cultural Diplomacy in the Levant ......................... 7 The focus of the 2013 symposia was to explore the potential for cultural di- Symposium on Cultural Diplomacy & Human Rights..................... 9 plomacy to successfully support national and international governance; and Symposium on Cultural -

Romanian Military Newsletter

th Pag. PB October 24 , 2016 Issue no. 6 ROMANIAN MILITARY 110 Izvor St., Bucharest, Romania NEWSLETTER tel/fax +4021-3195698 e-mail: [email protected] The Conference of NATO Strategic Military Partner www.mapn.gov.ro Hosted by Romania Special points of interests: • The Conference of NATO Strategic Military Partner Hosted by Romania • Minister Mihnea Motoc at the South-East Europe Defence Ministerial • The Chief of General Staff participated in the Conference The conference of the Strategic Military Partner for Combating Terrorism in the Chiefs of Defence Format The conference of the Strategic Military Partner organized by the Allied • The First F-16 Fighting Falcon Command Transformation (ACT) of the North Atlantic Treaty Organization Aircraft to Officially Equip the Romanian Air Force (NATO) was hosted by Romania, at Radisson Blu Hotel, over 19 to 21 October. About 70 NATO member states and partners, as well as other countries • Meeting of Minister Mihnea Motoc with the High were represented at the event. Columbia and Nigeria attended for the first Representative of the time the consultations in this format. The main topic of the discussions was European Union for Foreign Affairs and Security Policy, the prospects of extending the partnerships with the Alliance. Federica Mogherini “The creation and maintenance of strong bonds with countries outside NATO is paramount for the Alliance. That is why ensuring some durable • Romanian team at “Invictus Games Toronto 2017” partnerships will be always of great strategic importance”, said the Supreme Allied Commander Transformation, General Denis Mercier. October 24th, 2016 Issue no. 6 Pag. 2 Minister Mihnea Motoc at the South-East Europe Defence Ministerial The inisterM of National Defence, Mihnea Motoc, participated in the South-Eastern Europe Defence Ministerial (SEDM), hosted by Italy, in Rome, on Tuesday, October 18. -

Romanian Military Newsletter

th Pag. PB May 25 , 2016 Issue no. 4 ROMANIAN MILITARY 110 Izvor St., Bucharest, Romania NEWSLETTER tel/fax +4021-3195698 e-mail: [email protected] NATO Communication and www.mapn.gov.ro Information Technology Exercise, in Bucharest Special points of interests: • NATO Communication and Information Technology Exercise, in Bucharest • Defence Minister’s Visit to London • Aegis Ashore Romania Inau- guration Opening ceremony of exercise ”Steadfast Cobalt 2016” • Reunion of the political directors from the Defence Ministries of NATO member More than 1000 Soldiers from 30 NATO units are participating, from countries 22 May to 3 June, in the NATO exercise Steadfast Cobalt 2016 (SFCT16) within the 48 Communication and Information Centre in Bucharest. The purpose of the exercise is to test and evaluate the interoperability of the communication and information technology systems (CIS) of NATO deployable components during a major collective defence joint operation in Eastern Europe. SFCT16 is one of the certification exercises for those CIS military units which will be part of the enhanced NATO Response Force (eNRF) in 2017. May 25th, 2016 Issue no. 4 Pag. 2 As an opening of this exercise, an international military football competition, named „Steadfast Cobalt 2016 – Cup”, was organized under the motto „Together for Football”. Beside Romania, teams of Soldiers from Canada, France, Germany, Great Britain, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland and Spain were part of the tournament, organized by the Ministry of National Defence in Association with the Romanian Football Federation. Defence Minister’s Visit to London The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, had a meeting with the British Defence Secretary, Michael Fallon, during his official visit to London, on May 19. -

Cronica Unui Centenar Glorios 1916 - 2016

Adrian Bochiş Ioan Manci Dan Crişan CRONICA UNUI CENTENAR GLORIOS 1916 - 2016 De la Armata a 4-a de Nord la Divizia 4 Infanterie „Gemina” Adrian Bochiş Ioan Manci Dan Crişan CRONICA UNUI CENTENAR GLORIOS 1916 - 2016 De la Armata a 4-a de Nord la Divizia 4 Infanterie „Gemina” Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2016 Coperta: Emil Moritz Foto coperta I: Emil Moritz Foto coperta IV: Căpitan Călin Sas © Adrian Bochiş, Ioan Manci, Dan Crişan Autorii le mulţumesc celor care au colaborat la apariţia acestei cărţi: colonel (r.) Iulian Patca, locotenent-colonel Mirela Iordăchescu, locotenent-colonel Mircea Matiş şi pcc. Ileana Duma. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BOCHIŞ, ADRIAN Cronica unui centenar glorios 1916-2016 : de la armata a 4-a (de Nord) la Divizia 4 Infanterie "Gemina" / Adrian Bochiş, Dan Crişan, Ioan Manci. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016 ISBN 978-606-17-0980-9 I. Crişan, Dan II. Manci, Ioan 930.24:355(498) CUPRINS INTRODUCERE Drum de glorie şi sacrificiu: de la Armata a 4-a de Nord, la Divizia 4 Infanterie „Gemina” .................... 9 CAPITOLUL I. La standardele Alianţei Cronică în marş: iunie 1999 – august 2016. Modernizare structurală, organizaţională şi acţională ....................... 13 CAPITOLUL II. Armata ca ambasador Misiunile externe ale militarilor Diviziei 4 Infanterie „Gemina” ................................................... 106 CAPITOLUL III. In Memoriam Militari ai Diviziei 4 Infanterie „Gemina” căzuţi la datorie în teatrele de operaţii externe ..................... 121 CAPITOLUL IV. Prezentarea marilor unități și unităţilor din compunerea Diviziei 4 Infanterie „Gemina” ............. 124 CAPITOLUL V. Gânduri, sentimente, mărturisiri ale membrilor marii familii a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” .................. -

Carte Andronic 7 Day 2015.QXP Layout 1

AMOS News * saptezile, Coperta : Jean Vasilescu Tehnoredactare: Cristian Negoi Prelucrare imagini: Ana Ştefania Andronic Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României AMOS, News șaptezile / AMOS News - Bucureşti : Semne, 2016 ISBN Toate drepturile şi responsabilităţile asupra conţinutului aparţin Fundaţiei AlegRO Editura SEMNE Str. Barbu Delavrancea nr. 24 Sector 1, Bucureşti Tel./Fax: 021 318 83 44 email: [email protected] web: www.semneartemis.ro Comenzi: Tel: 0724 239 358 [email protected] www.fundatia-aleg.ro Tiparul executat la S.C. SEMNE ‘94 SRL Tel./Fax: 021 667 08 20 Bucureşti, 2016 AMOS News saptezile, stenogramelesăptamânalecomentate aleevenimentelordincelde-al cincisprezeceleaan almileniuluitrei MMXV Fundaţia AlegRO Introducere Douămiicincisprezece Cel de-al treilea volum de stenograme desprinse din actualitatea generală sub genericul „şaptezile” aduce în faţa cititorilor imaginea complexă şi adeseori contra- dictorie a unui an în care s-au întâmplat multe lucruri lipsite de importanţă şi foarte puţine cu consecinţe di- recte asupra evoluţiei spre mai bine a societăţii româneşti. Dincolo de zgomotul de fond afonic al feluritelor dispute se desprinde însă ceea ce a marcat ultima parte a anului: modul în care un incident, precum cel al in- cendiului de la clubul „Colectiv”, s-a repercutat asupra evoluţiilor politice, într-un scenariu desprins parcă din „Scrisoarea pierdută” a lui Caragiale: cum din con- fruntarea dintre PSD-ul aflat la guvernare şi PNL-ul dor- nic să-i ia locul cât mai curând a triumfat acest Dandanache XXI – guvernul Tehnocrat al lui Cioloş. Semnificaţia profundă a evenimentului constă în inca- pacitatea actorilor politici de a determina acele mutaţii pe care societatea le cere şi abandonul laş în faţa imix- tiunilor externe în cursul proceselor interne. -

United Nations

... ... UNITED NATIONS Distr .. Limited 7 October 2004 PROTOCOL AND LIAISON LIST OF DELEGATIONS TO THE FIFTY-NINTB SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY I. MEMBERSTATFS pqgc pqgr Afghanistan ......................................................................... 5 Cyprus .............................................................................. 33 ...................................................................... 5 Cmh Republic ............................ .......................... 34 Algeria ............................................................................... 6 Democratic People's Republic of Andorra............................................................................... 7 Dcnmarlc....................................... Angola ................................................................................ 7 Djibouti ........................................ Antigua and Barbuda .......................................................... 8 Dominica .......................................................................... 37 ....................................................................... 8 ....................................................................... 9 .................... ..................................................................... 9 .................... .............................................................................. 10 El Salvador........................ Azerbaijan ........................................................................ 12 Bahamas .......................................................................... -

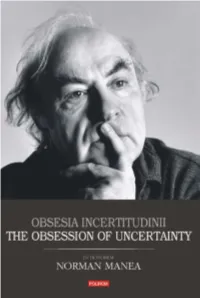

Manea 75 V5.Qxp

© Isolda Ohlbaum © 2011 by Editura POLIROM, pentru prezenta edi]ie www.polirom.ro Editura POLIROM Ia[i, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506 Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53, C.P. 15-728 Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României: MANEA, NORMAN Obsesia incertitudinii = The Obsession of Uncertainty: In Honorem Norman Manea / coord: Cella Manea, George Onofrei. – Ia[i: Polirom, 2011 ISBN: 978-973-46-2176-7 I. Manea, Cella (coord.) II. Onofrei, George (coord.) 821.135.1.09 Manea, N. 929 Manea, N. Printed in ROMANIA Volum `ngrijit de Cella Manea [i George Onofrei Edited by Cella Manea and George Onofrei POLIROM 2011 Contributori Gabriela Adame[teanu este una dintre cele Clémence Bouloque este romancier\ [i jurna- mai importante romanciere din România [i o list\ francez\. A urmat studii la Science Po Paris [i voce distinct\ `n cultura acestei ]\ri. Cel mai ESSEC, iar `n prezent este doctorand la New York recent roman publicat este Provizorat (Polirom, University. Este, de asemenea, un critic literar apre- 2010). Dou\ dintre c\r]ile sale au fost traduse `n ciat, scriind pentru Figaro littéraire [i Transfuge. francez\ [i publicate de Editura Gallimard – Diminea]\ pierdut\/Une matinée perdue (2005) Robert Boyers este editorul trimestrialului [i Drumul egal al fiec\rei zile/Vienne le jour (2009). Salmagundi, Tisch Professor de Arte [i Litere la Skidmore College [i director al New York Homero Aridjis se num\r\ printre cei mai State Summer Writers Institute. Scrie cu regu- importan]i scriitori ai Americii Latine, activist laritate despre literatura contemporan\ pentru de pionierat `n domeniul mediului [i a fost The New Republic. -

Asian Export Control Observer

http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian Issue 4, October/November 2004 Inside this Issue Recent Developments in the Region...................... 2 Maritime and Port Security................................... 11 - Asia-Pacific Countries Discuss Nuclear - Team Samurai: Bringing the PSI to Asia Safeguards and Security - PSI Members Agree to Implement 24-Hour - Chinese, DPRK Firms, and Indian Scientists Rule for Worldwide Shipping Among Those Sanctioned by U.S. Government for WMD Proliferation to Iran - European Union to Uphold Arms Ban On China Regional Round-up.................................................. 13 Illicit Trafficking in the Region.............................. 7 International Export Control Regimes................. 14 - South Korea Admits Unauthorized Exports of - Special Report: Australia Group and Plant Nerve Agent Precursor to DPRK Pathogens: First Update in More Than a Decade - Japanese Instruments Discovered in Libyan - MTCR Holds 19th Plenary in Seoul; Chinese Nuclear Facility Membership Not Discussed Regional Cooperation.............................................. 9 International Developments................................... 18 - Asia-Pacific Countries Agree to Basic Export - International Conference on WMD Export Control Principles Controls Meets in London - Russia and China Pledge to Develop - Bush Extends Emergency Export Control Act Nonproliferation and Nuclear Export Control Cooperation - U.S. and Indonesia Sign Nuclear Security Workshops & Conferences..................................... 20 Arrangement -

NATO Responses to Russia's Black Sea Offensive

July 2016 Black Sea Defended NATO Responses to Russia’s Black Sea Offensive Strategic Report No. 2 Janusz Bugajski and Peter Doran w . c e p a o r g Acknowledgments This report is produced under the auspices of the Center for European Policy Analysis’ (CEPA) Black Sea Strategy Project. Led by CEPA Senior Fellow Janusz Bugajski and CEPA Director of Research Peter Doran, it is ongoing effort at CEPA to analyze the Black Sea as a critical component of Russian military strategy in the context of Moscow’s revisionist geopolitical ambitions in the Central and Eastern European. The first report in this series, “Black Sea Rising,” considered Russia’s regional goals in the Black Sea region. This second report, examines how Moscow is attempting to achieve those objectives, and the subsequent responses by Russia’s Black Sea neighbors particularly the two newer NATO members, Romania and Bulgaria. In preparing this report, the authors would like to thank members of CEPA’s Black Sea Expert Group and the participants of the CEPA Strategic Briefing in Bucharest. Special recognition is owed to the invaluable contributions of Corina Rebegea, Alexandra Gatej, Iulian Fota and Daniel Richards at CEPA. Additionally, the authors would like to thank the analytical insights and inputs offered by the Jamestown Foundation’s Vladimir Socor and Margarita Assenova, the American Foreign Policy Council’s Stephen Blank, the Institute for Regional and International Studies’s Ognyan Minchev and the Razumkov Center’s Maksym Bugriy. Janusz Bugajski and Peter Doran Cover Photo - Larry Luxner/Luxner News Table of Contents The issue 1 Threats along NATO’s Black Sea flank2 Strategic interests of frontline states 4 Black Sea security shortcomings 7 NATO and U.S.