Casiodoro De Reina

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Biblioteca Nacional De Colombia Procesos

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA PROCESOS TÉCNICOS REPORTE DE REGISTROS DEL FONDO DANILO CRUZ VÉLEZ Total registros en la Base de Datos de la Biblioteca Nacional: 3.556 ISBN: 958-18-0127-8 (Obra Completa) ISBN: 958-18-0137-5 Autor personal: Zalamea Borda, Eduardo, 1907-1963 Título: 4 años a bordo de mí mismo / Eduardo Zalamea Borda Pie de imprenta: Colombia : Imprenta Nacional, 1996 Descripcion física: 313 p. ; 21 cm A 110863 F. DANILO 2505 Título: 9 Asedios a García Márquez / Benedetti ... [et.al.] Pie de imprenta: Santiago de Chile : Editorial Universitaria, ©1969 Descripcion física: 181 p. ; 19 cm F. DANILO 2610 Autor personal: Shakespeare, William, 1564-1616 Título: 20 sonetos / de William Shakespeare Pie de imprenta: Bogotá : Arte Dos Gráficos, 1996 Descripcion física: 53 p. ; 24 cm F. DANILO 405 Título: 70 años de narrativa argentina, 1900-1970 / [prólogo, selección y notas de Roberto Yahni] Pie de imprenta: Madrid : Alianza Editorial, 1970 Descripcion física: 212 p. ; 19 cm F. DANILO 1403 N 68144 PN 31087 ISBN: 3-445-01948-7 Título: 90 Jahre philosophische Nietzsche-Rezeption / Alfredo Guzzoni (Hrsg.) Pie de imprenta: Königstein : Verlag Anton Hain Meisenheim Gmbh, c1979 Descripcion física: x, 189 p. ; 22 cm F. DANILO 3742 1 Autor personal: Heidegger, Martín, 1889-1976 Título: 700 Jahre Stadt Messkirch : Festansprachen zum 700-jährigen Messkircher stadtjubiläum 22. bis 30 / Martin Heidegger, Bernhard Welte, Altgraf Salm Pie de imprenta: München : [s n.], [1961?] Descripcion física: 36 p. ; fot. ; 21 cm F. DANILO 2318 Autor personal: Russell, Bertrand, 1872-1970 Título: El A.B.C. de la relatividad / Russell Bertrand Pie de imprenta: Buenos Aires : Ediciones Imán, 1943 Descripcion física: 194 p. -

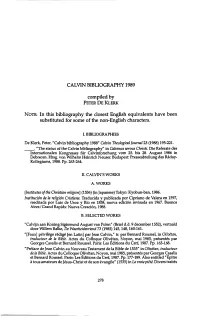

CALVIN BIBLIOGRAPHY 1989 Compiled By

CALVIN BIBLIOGRAPHY 1989 compiled by PETER DE KLERK NOTE: In this bibliography the closest English equivalents have been substituted for some of the non-English characters. I. BIBLIOGRAPHIES De Klerk, Peter. "Calvin bibliography 1988" Calvin Theological Journal 23 (1988) 195-221. "The status of the Calvin bibliography" in Calvinus servus Christi. Die Referate des Internationalen Kongresses für Calvinforschung vom 25. bis 28. August 1986 in Debrecen. Hrsg. von Wilhelm Heinrich Neuser. Budapest: Presseabteilung des Ráday- Kollegiums, 1988. Pp. 263-264. II. CALVIN'S WORKS Α. WORKS [Institutes of the Christian religion] (1536) (in Japanese) Tokyo: Kyobun-ban, 1986. Institución de la religión Cristiana. Traducida y publicada por Cipriano de Valera en 1597, reeditada por Luis de Usoz y Río en 1858, nueva edición revisada en 1967. Buenos Aires/Grand Rapids: Nueva Creación, 1988. B. SELECTED WORKS "Calvijn aan Koning Sigismund August van Polen" (Brief d.d. 9 december 1552), vertaald door Willem Balke, De Waarheidsvriend 73 (1985) 145,148,160-161. "[Faux] privilège rédigé [en Latin] par Jean Calvin," tr. par Bernard Roussel, in Olivétan, traducteur de la Bible. Actes du Colloque Olivétan, Noyon, mai 1985, présentés par Georges Casalis et Bernard Roussel. Paris: Les Éditions du Cerf, 1987. Pp. 163-168. "Préface de Jean Calvin au Nouveau Testament de la Bible de 1535" in Olivétan, traducteur de la Bible. Actes du Colloque Olivétan, Noyon, mai 1985, présentés par Georges Casalis et Bernard Roussel. Paris: Les Éditions du Cerf, 1987. Pp. 177-189. Also entitled "Épître à tous amateurs de Jésus-Christ et de son évangile" (1535) in ha vraie piété. -

Cipriano De Valera

id3200531 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com Cipriano de Valera Nacido en Valera la Vieja (Herróbriga), entonces perteneciente al Reino de Sevilla, en 1531 o 1532, y fallecido después de 1602 al parecer en Londres. Sobre todo, es conocido como el revisor y editor de la primera traducción castellana de la Biblia desde los originales. Fue condiscípulo de Arias Montano, mientras estudiaba en Sevilla. Al terminar seis años de estudios de Filosofía, y con el grado de Bachiller, ingresó en el Monasterio Jerónimo de San Isidoro del campo, próximo a Sevilla, desde el que huyó, con otros, en 1557, a Ginebra para librarse del Tribunal de la Inquisición, que llegó a quemarlo en efigie ("por luterano") en 1562 y le colocó en el "Índice de Libros Prohibidos", como autor de primera clase. De Ginebra pasó a Londres, al subir al trono Isabel I, y allí residió el resto de sus días, menos el tiempo que le llevó en Amsterdam la impresión de la segunda edición, notablemente revisada por él, de la traducción castellana de la Biblia, que había publicado su compatriota y compañero de monasterio Casiodoro de Reina, en Basilea (1569). En Inglaterra fundó una familia, enseñó en las universidades de Cambridge y Oxford y publicó varios libros. De sus obras originales, la primera que vió la luz fue Dos Tratados. El primero el del Papa y su de autoridad, colegido de su vida y doctrina, y de lo que los doctores y concilios antiguos y la misma Sagrada Escritura enseñan. -

PHILIPPINES a Home and Hope for Broken Hearts

November 2017 PHILIPPINES A Home and Hope for Broken Hearts Ecuador France Interview with 40th European Missionary Kids Workers’ Conference Middle East A Future for Yezidi Women Thinking It Through BY KEITH R. KEYSER Thanksgiving’s Missionary Force n surveying his missionary labors and the accompanying suf- our thanks. We owe a debt of loving gratitude to the mission- Iferings, Paul declared, “For all things are for your sakes, that ary-explorers, like Groves, Livingstone, Arnot, Crawford, and grace, having spread through the many, may cause thanksgiv- Zwemer, who left everything to carry the Gospel to unopened ing to abound to the glory of God.”1 One writer describes thank- lands. fulness as “theology in microcosm—a key to understanding In North America, believers are indebted to church planters what we really believe about God, ourselves, and the world we and Bible teachers like Donald Munro, Donald Ross, Alexander experience.”2 The act of giving thanks reveals Marshall, F. W. Grant, Samuel Ridout, T. D. W. one’s thought life and attitude toward the Al- Our thankfulness Muir, and J. J. Rouse. Later generations bene- mighty. Mankind’s great descent into violence fitted from the pioneer evangelism of Lester and immorality began with denying God His ought to be Wilson, H. G. Mackay, Welcome Detweiler, John proper place and refusing Him due gratitude.3 Bramhall, and Gordon Reager. Our spiritual her- As another writes, “Thankfulness is the joyful, demonstrated in itage has also been enriched by missionaries humble response of a heart that has been trans- prayer and praise. who settled in Canada and the United States formed by grace.”4 Paul never got over the won- after fruitful ministries abroad; their experience der of the Lord’s grace; as a result, it motivated him to do great and spiritual insight have been invaluable to assemblies on the things for his Savior. -

On the Trail of Casiodoro De Reina

ISSUE 14 SUMMER 2019 Be ye doers of the Word and not hearers only... James 1:22 Championing a Faith that Works IN THIS ISSUE: “RIGHTLY DIVIDING THE WORD” - MICHAEL STRITE “ON THE TRAIL OF CASIODORO DE REINA” - MARK YODER “OUT OF THE WILDERNESS” - ROGER FLATMO “REVELATION MADE SIMPLE” - MENNO KNIGHT “ANOTHER LOOK AT REVELATION” - PHIL HAINES Letter from the Editor “Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to me and drink.” – John 7:37 In this part of Georgia, June has been hotter and drier than we normally expect. We have experienced temperatures in the high 90’s numerous days. These high-temperature days usually come in July or August, not June. Prior to these days of high heat, we experienced four-and-one-half weeks without any rainfall. Without irrigation, our corn crop on the sandy loam soil would have been another disaster. Before we put in pivots, we lost three crops. But because we now have available water when needed, we have not lost one crop in the ten years since. Water makes the difference. So it is with the living water of the Word. Jesus’ life and teachings are vital to a living faith and practice. In this issue, we again draw your attention to the living water of the Word of God. Michael Strite points out principles of interpretation to help us get the intended meaning from the Scripture. Then Menno Knight, Phil Haines, and an overview from the Contemporary English Version give some different thoughts on how to understand the book of Revelation. -

Europa Reformata Will Serve As a Guide for GERMANY Copenhagen Johannes Visitors and Armchair Travelers Alike

1517 — This beautifully illustrated, compact volume traces the profi le of 48 European cities in early Reformation times. It transports 2017 1517 readers across Europe from Spain to Estonia, from Scotland — to Romania, passing through many fascinating cities in the Europa 2017 Reformation heartland of this continent. FINLAND With fi nely drawn historical portraits and abundant pictorial Turku material, the articles by different scholars also feature the Mikael Agricola most prominent Reformers who lived and worked in each city reformata (including six dynamic women). Supplemented by an illustrated map of Europe, local websites Viborg Hans Tausen SWEDEN and reading lists, Europa Reformata will serve as a guide for GERMANY Copenhagen Johannes visitors and armchair travelers alike. By highlighting so many Bugenhagen Edinburgh George cities and pioneers of the Reformation, it makes a timely and Wishart, th John Knox LATVIA unique contribution to the 500 anniversary of this ground- Witmar sum Menno DENMARK SWITZER- GREAT Simons breaking movement. Hamburg Stephan LAND BRITAIN Emden Kempe, Cambridge Johannes Johannes Thomas a Lasco Bugenhagen, Cranmer Johannes Aepinus Leiden Petrus Bloccius, Jan van Hout NETHER- Wittenberg POLAND LANDS Martin Luther, Oxford Marburg Philipp Melanchthon William Philip of Breslau/ Tyndale, Hesse, Wrocław John Adam Krafft Johann Hess, Wycliffe Zacharias Ursinus Europa Europa reformata Münster Bernhard GERMANY Rothmann, Jan Matthys, Prague Jan van Leiden Jan Hus Antwerp Jacob Propst, William Orlamünde CZECH of Orange, Philip Andreas Karlstadt Marnix of St. Aldegonde REPUBLIC Herborn Zurich ISBN 978-3-374-04130-5 Caspar Olevian Huldrych Zwingli, Heinrich SWITZER- Bullinger LAND Vienna Paul Speratus AUSTRIA EUR 30,00 [D] HUNGARY SLOVENIA ROMANIA FRANCE Geneva John Calvin, Théodore de Béze SPAIN Europa_Reformata-Umschlag-engl_.indd 1 07.11.16 11:52 Seville ITALY Dr. -

October-2003.Pdf

CONCORDIA JOURNAL Volume 29 October 2003 Number 4 CONTENTS EDITORIALS Editor’s Note ........................................................................ 354 A Faculty Statement ............................................................. 356 Theological Potpourri ........................................................... 358 Theological Observers ............................................................ 363 ARTICLES The Beginnings of the Papacy in the Early Church Quentin F. Wesselschmidt ........................................................ 374 Antichrist?: The Lutheran Confessions on the Papacy Charles P. Arand .................................................................. 392 The Papacy in Perspective: Luther’s Reform and Rome Robert Rosin ........................................................................ 407 Vatican II’s Conception of the Papacy: A Lutheran Response Richard H. Warneck ............................................................. 427 Ut Unum Sint and What It Says about the Papacy: Description and Response Samuel H. Nafzger ............................................................... 447 Papacy as a Constitutive Element of Koinonia in Ut Unum Sint? Edward J. Callahan ............................................................... 463 HOMILETICAL HELPS .................................................................. 483 BOOK REVIEWS ............................................................................... 506 BOOKS RECEIVED .......................................................................... -

RADY ROLDAN-FIGUEROA, M.Div., Th.D. Assistant Professor Of

RADY ROLDAN-FIGUEROA, M.Div., Th.D. Assistant Professor of Historical Studies Department of Religion College of Arts and Sciences Baylor University [email protected] List of Publications Book Projects (Under Contract) ¾ Rady Roldan-Figueroa, The Ascetic Spirituality of John of Avila (1499-1569) (Leiden: Brill, 2009) ¾ Rady Roldan-Figueroa and Doug Weaver, assoc. eds., Early English Baptist Texts, 11 vols. (Macon: Mercer University Press, ) ¾ Hanserd Knollys, Collected Works of Hanserd Knollys (1599?-1691), ed. Rady Roldan-Figueroa, in Early English Baptist Texts, ed. Rady Roldan-Figueroa and Doug Weaver (Macon: Mercer University Press, ) PUBLISHED ARTICLES AND BOOK CHAPTERS *Refereed Journals: ¾ *“ ‘Espirituación’: Juan de Ávila’s Doctrine of Union with the Holy Spirit,” Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme 2-3 (2005): 65-96. ¾ *“La relación de 1625 por Francisco Crespo sobre los mártires de Japón: Introducción, edición y comentarios,” Encuentros en Catay 20 (2006). [Fu Jen University, Taipei, Taiwan] ¾ *“Filius Perditionis: The Propagandistic use of a Biblical Motif in Spanish Evangelical Biblical Translations of the Sixteenth Century.” Sixteenth Century Journal 4 (2006): 1027-1055. ¾ *“ ‘Justified Without the Works of the Law’: Casiodoro de Reina on Romans 3:28,” in The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe, ed., Wim Janse and Barbara Pitkin, Dutch Review of Church History 85 (2005): 205-224. Proceedings (Refereed): ¾ “Reina’s Vision of the Reformed Ministry: A Reconstruction from the Fringes of the 1569 Spanish Translation of the Bible,” in Lay Bibles in Europe 1450-1800, ed., M. Lamberigts and A. A. den Hollander, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 198 (Leuven: Peeters Publishers, 2006). -

One Image One Purpose One Baptism

One Image One Purpose One Baptism Inside: Men, women, and creation Interpreting 1 Timothy 2:11–15 Debating over kephale . and more A special edition journal of Christians for Biblical Equality cbeinternational.org | 2014 Philipp Melanchthon baptizing a child. Woodcut engraving by Lucas Cranach the Younger Editor: Tim Krueger President / Publisher: Mimi Haddad Contents Board of Reference: Miriam Adeney, Carl E. Armerding, Myron S. Augsburger, Raymond J. Bakke, Anthony Campolo, Lois McKinney Douglas, Gordon D. Fee, Richard Foster, John R. Franke, W. Ward Gasque, J. One Image, One Purpose, One Baptism Lee Grady, Vernon Grounds†, David Joel J.W. Wartick Hamilton, Roberta Hestenes, Gretchen 3 Gaebelein Hull, Donald Joy, Robbie Joy, Craig S. Keener, John R. Kohlenberger III, David Mains, Kari Torjesen Malcolm†, Thinking through the Paradigms: Brenda Salter McNeil, Alvera Mickelsen, Roger Nicole†, Virgil Olson†, LaDonna Woman and Man in God’s Creation † 4 Elizabeth A. Goodine Osborn, T. L. Osborn , John E. Phelan, Kay F. Rader, Paul A. Rader, Ronald J. Sider, Aída Besançon Spencer, William David Spencer, Ruth A. Tucker, Mary Stewart Van Leeuwen, Correcting Caricatures Timothy Weber, Jeanette S. G. Yep The Biblical Teaching on Women One Image, One Purpose, One Baptism 8 Walter C. Kaiser, Jr. is a special edition journal published by Christians for Biblical Equality and distributed at its own expense. Exegetical Fallacies in Interpreting 122 West Franklin Avenue, Suite 218, 1 Timothy 2:11-15 Minneapolis, MN 55404-2451, phone: 612- 15 Linda Belleville 872-6898; fax: 612-872-6891; or email: cbe@ cbeinternational.org. CBE is on the web at www.cbeinternational.org. -

Frank, Salud Frank, Salud, Jonathan, Irene, and Elisabeth Elisabeth

Frank and Salud Benoit Apartado 43 41130, Puebla del Río (SEVILLA) Spain Phone: 011-34-95-577-0688 Dec. 8, 2020 EEE-E---mail:mail: [email protected] Dear Friends, Not thought of as a Christmas verse, Heb. 2:14-15 says: “Since then the children share in flesh and blood, He himself likewise also partook of the same , that through death He might render powerless him who had the power of death, that is, the devil; and might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives.” (NASB) Christmas reminds us that Jesus came “in flesh and blood” to save us from “the power…the devil” uses to keep people in the “fear of death.” Christmas provides a great opportunity to reject the “fear of death”, whether it is a pandemic, social unrest, natural disasters, or anything, because Jesus came to take it away! May Jesus take away your fear this Christmas because you are trusting wholly in Him as the One, True Savior – Merry Christmas!!! Puebla del Río Church ministry. On Sept. 30th we voluntarily stopped church services due to the rise of covid-19 cases in our town. On Oct. 30 th , the government imposed a 2nd lockdown. By Nov. 24th , the cases in town rose to almost 200, but now they have dropped to 154. We keep in touch with the church by the WhatsApp group and put Bible verses, prayer requests, and different video-links to Spanish pastors or ministries that have biblically sound teaching to listen to. Salud meets with some church ladies individually on different days. -

Participants in the Sufferings of Christ (1 Pet 4:13): 16Th-Century Spanish Protestant Ecclesiology

Participants in the Sufferings of Christ (1 Pet 4:13): 16th-Century Spanish Protestant Ecclesiology by Steven Richard Griffin A Thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Faculty of Religious Studies McGill University Montreal, Quebec © Steven Richard Griffin, January 2011 CONTENTS ABSTRACT……………………………………………………………………. iv RÉSUMÉ………………………………………………………………………. v ACKNOWLEDGEMENTS……………………………………………………. vi LIST OF ACRONYMS………………………………………………………… vii INTRODUCTION……………………………………………………………… 1 Chapter ONE: CONSTANTINO PONCE DE LA FUENTE (1502 – 1559) AND THE ORIGINS OF SPANISH PROTESTANTISM IN SEVILLE ……………………………………………………. 22 Erasmian Foundation…………………………………………….. 26 Valdés‘ Doctrine of Word and Spirit…………………………..... 32 Constantino Ponce de la Fuente and Reform in Seville…………. 39 Constantino Ponce de la Fuente as a Reformed Catholic………... 45 TWO: SPANISH PROTESTANT SOTERIOLOGY: ‗PARTICIPANTS IN THE SUFFERINGS OF CHRIST‘ …….... 64 The Person and Work of Christ………………………………….. 75 ii Participation in Christ……………………………………………. 80 THREE: THE MARKS AND AUTHORITY OF GOD‘S ‗LITTLE FLOCK‘……………………………………………..… 98 Church as Catholic ‗Little Flock‘………………………………... 99 Scripture and Tradition(s)……………………………………….. 109 The Marks of the True Church…………………………………... 123 FOUR: CEREMONIES ‗OUTSIDE THE CAMP‘……………………..... 136 Corro: Lively Images of Divine Mercy………………………….. 138 Reina: External Instruments of Justification……………………... 154 The Sacrament of the Word……………………………………… 171 FIVE: ‗BEARING THE DISGRACE -

Santa Biblia: Reina-Valera 2009 Was the First Edition of the Bible Prepared by the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints in a Language Other Than English

Figure 1. Santa Biblia: Reina-Valera 2009 was the first edition of the Bible prepared by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in a language other than English. © Intellectual Reserve, Inc. Santa Biblia The Latter-day Saint Bible in Spanish Joshua M. Sears fter the release of the first Latter-day Saint edition of the Bible in A 1979 and a new edition of the Triple Combination containing the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price in 1981, Elder Boyd K. Packer declared: With the passing of years, these scriptures will produce successive gen- erations of faithful Christians who know the Lord Jesus Christ and are disposed to obey His will. The revelations will be opened to them as to no other in the history of the world. They will develop a gospel scholarship beyond that which their forebears could achieve. They will have the testimony that Jesus is the Christ and be competent to pro- claim Him and to defend Him. Decades of experience have proven the value of those scripture editions for millions of Latter-day Saints, and yet, as Elder Packer went on to relate, “even all of this is but a beginning, for we have it only in English.”1 Although the Triple Combination has been translated into forty-four languages, for many years only English-speaking Saints could enjoy the advantages of reading the Old and New Testaments in a Church- sponsored edition. That changed in September 2009 with the publica- tion of the Santa Biblia: Reina-Valera 2009, a Spanish edition of the LDS Bible and the first new language edition to be published since the English version thirty years earlier (fig.