Comune Di Castelfranco Di Sotto Rientra in Zona 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Araldo Settembre-Ottobre.Cdr

Anno L n° 05 settembre - ottobre 2012 www.parrocchiadiorentano.it L’Araldo Bollettino della parrocchia san Pietro d’AlcàntaraVilla Campanile diocesi di san Miniato (Pisa) Per corrispondenza ed abbonamenti rivolgersi al sac. don Sergio Occhipinti tel 3483938436 - Diacono Roberto Agrumi 3492181150 - Abb. annuo € 15,00 sul c.c.p. n° 11148566 - int. a Parrocchia s. Pietro d’Alcàntara via Pini 2-- 56022 Villa Campanile (Pisa). aut. trib. Pisa n° 22 del 9-3-1972 -Dir. resp. diacono Roberto Agrumi - [email protected] arissimi fedeli, con Domenica 7 ottobre riprendono le attività pastorali e parrocchiali delle nostre comunità Ccristiane di Orentano e Villa Campanile. Alla messa delle 10,00 a Villa ed a quella delle 11,30 ad Orentano verranno presentati i catechisti e verrà dato loro il mandato che li abiliterà ad insegnare ed a trasmettere ai nostri figli la dottrina ufficiale della chiesa. E’ un evento importante, quindi tutti i bambini del catechismo, con i loro genitori, sono invitati ad essere presenti. Colgo l’occasione per raccomandare la continua partecipazione al catechismo ed alla santa messa per tutto l’anno. Venerdì 19 ottobre a Villa Campanile festa del patrono san Pietro d’Alcàntara, quest’anno sarà presente anche il nostro vescovo che oltre alla messa delle 16,30 parteciperà anche alla processione. Un’altra bella notizia, che coinvolge le nostre due comunità cristiane di Villa ed Orentano, è che il nostro organista, che svolge servizio in tutte e due le parrocchie, ha deciso di entrare in seminario, nella facoltà teologica di Firenze, per approfondire questa sua chiamata al sacerdozio. -

Comuni Di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Terricciola Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Terricciola Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO CONTRIBUTI PER L'AFFITTO 2015 POS. GRAD. UNIONE POS. GRAD. COMUNE COMUNE NOMINATIVO FASCIA PUNTEGGIO 1 1 CASCIANA TERME LARI SULKJA TOMORR A 4 2 1 BIENTINA VESCE FIORAVANTE A 4 3 1 PONTEDERA POLIMENO NICOLO' A 4 4 1 PONSACCO BALDACCI FLORIANA A 4 5 2 CASCIANA TERME LARI AGA YLBER A 4 6 1 BUTI BELLOTTI CRISTINA A 3 7 2 PONSACCO CAMPANELLA DOMENICO A 3 8 2 BIENTINA CARPITELLI ENRICA CARLA A 3 9 2 PONTEDERA CASINI ASVERA A 3 10 1 CAPANNOLI CATARSI PIERANNA A 3 11 1 CALCINAIA DEMORETI AGIM A 3 12 3 BIENTINA DI SANDRO LUIGIA A 3 13 3 PONSACCO DUCCI ALVARA A 3 14 4 PONSACCO DUSHKU HYQMETA A 3 15 1 TERRICCIOLA QUARANTA GIUSEPPE A 3 16 5 PONSACCO CATALANOTTO MARIA A 3 17 6 PONSACCO BRUCCIANI ARGIA A 3 18 3 PONTEDERA MASUCCI ANTONIETTA A 3 19 7 PONSACCO PREDA FLORENTA DANIELA A 3 20 8 PONSACCO DI SACCO LUCIANA A 3 21 9 PONSACCO GRILLI PIERO A 3 22 10 PONSACCO BINI SESIA A 3 23 3 CASCIANA TERME LARI LAMNAOUAR RACHID A 3 Pagina 1 24 11 PONSACCO GIANNETTI VADIS A 3 25 4 BIENTINA CASCONE MARIA A 3 26 5 BIENTINA LA GUARDIA JESSICA A 3 27 4 PONTEDERA EL KROUNI YAMINA A 3 28 12 PONSACCO NANNINI CLOTILDE A 3 29 2 CALCINAIA MARTINELLI SEVERINO A 3 30 2 BUTI VIOLA FRANCO A 3 31 5 PONTEDERA RISTORI VALENTINO A 3 32 1 LAJATICO PUCCINI GIACOMO A 2 33 13 PONSACCO BENDINELLI DORA A 2 34 4 CASCIANA TERME LARI COPPOLA ARCANGELO A 2 35 2 CAPANNOLI ANTONELLI ELVIA A 2 36 6 BIENTINA TINEO GRISMELY -

Elenco Nomine Supplenze PRIMO GRADO Del

ID Cognome Nome Data di nascita CdC Esito Posto Termine Ore Istituto Denominazione COE 217 DI GENNARO DOROTEA 04/11/1978 AA25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC82500X I.C. G. CARDUCCI (SANTA MARIA A MONTE) 218 CRISTAUDO CRISTINA 13/05/1982 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC817001 I.C. L. DA VINCI (CASTELFRANCO DI SOTTO) 219 LAMORTE CLAUDIA 15/01/1988 A022 ASSEGNATO A022 31-ago 18 PIIC84100T I.C. FALCONE CASCINA (CASCINA) 220 FILIGHEDDU ROSSELLA 13/11/1984 AA25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC83600A I.C. G. B. NICCOLINI (SAN GIULIANO TERME) 221 FRUCI STEFANIA 20/11/1974 A060 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC83600A I.C. G. B. NICCOLINI (SAN GIULIANO TERME) 222 BENUCCI ROSARIA 23/09/1958 A030 ASSEGNATO A030 31-ago 18 PIIC824004 I.C. M. TABARRINI (POMARANCE) 223 FERRUCCI MARTINA 23/11/1973 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC811002 I.C. SETTESOLDI (VECCHIANO) 224 PROSPERINI CHIARA 25/12/1966 A060 ASSEGNATO A060 30-giu 8 PIIC824004 I.C. M. TABARRINI (POMARANCE) 225 BARTELLONI GASPARE 05/02/1964 AG56 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC81900L I.C. NICCOLINI (PONSACCO) 226 SABATINO FRANCESCA 30/04/1990 A022 ASSEGNATO A022 31-ago 18 PIIC810006 I.C. SANTA CROCE SULL'ARNO (SANTA CROCE SULL'ARNO) 227 MOLESTI DAVIDE 19/12/1988 A049 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81300N I.C. FRA D. DA PECCIOLI (PECCIOLI) 228 PIAZZINI ANGELO 04/12/1982 A030 ASSEGNATO A030 30-giu 8 PIIC823008 I.C. GRISELLI (MONTESCUDAIO) 229 SOTGIA MICHELA 10/11/1984 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81300N I.C. -

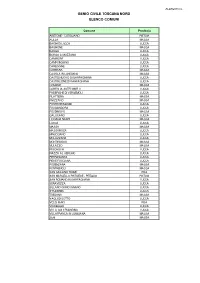

Allegato C Genio Civile Toscana Nord Elenco Comuni

ALLEGATO C GENIO CIVILE TOSCANA NORD ELENCO COMUNI Comune Provincia ABETONE - CUTIGLIANO PISTOIA AULLA MASSA BAGNI DI LUCCA LUCCA BAGNONE MASSA BARGA LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA CAMAIORE LUCCA CAMPORGIANO LUCCA CAREGGINE LUCCA CARRARA MASSA CASOLA IN LUNIGIANA MASSA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUCCA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUCCA COMANO MASSA COREGLIA ANTELMINELLI LUCCA FABBRICHE DI VERGEMOLI LUCCA FILATTIERA MASSA FIVIZZANO MASSA FORTE DEI MARMI LUCCA FOSCIANDORA LUCCA FOSDINOVO MASSA GALLICANO LUCCA LICCIANA NARDI MASSA LUCCA LUCCA MASSA MASSA MASSAROSA LUCCA MINUCCIANO LUCCA MOLAZZANA LUCCA MONTIGNOSO MASSA MULAZZO MASSA PESCAGLIA LUCCA PIAZZA AL SERCHIO LUCCA PIETRASANTA LUCCA PIEVE FOSCIANA LUCCA PODENZANA MASSA PONTREMOLI MASSA SAN GIULIANO TERME PISA SAN MARCELLO PISTOIESE - PITEGLIO PISTOIA SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUCCA SERAVEZZA LUCCA SILLANO GIUNCUGNANO LUCCA STAZZEMA LUCCA TRESANA MASSA VAGLI DI SOTTO LUCCA VECCHIANO PISA VIAREGGIO LUCCA VILLA COLLEMANDINA LUCCA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MASSA ZERI MASSA ALLEGATO C GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE ELENCO COMUNI Comune Provincia ANGHIARI AREZZO AREZZO AREZZO BADIA TEDALDA AREZZO BAGNO A RIPOLI FIRENZE BARBERINO DI MUGELLO FIRENZE BIBBIENA AREZZO BORGO SAN LORENZO FIRENZE BUCINE AREZZO CAPOLONA -CASTIGLION FIBOCCHI AREZZO CAPRESE MICHELANGELO AREZZO CASTEL FOCOGNANO AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' AREZZO CASTELFRANCO - PIANDISCO' AREZZO CASTIGLION FIORENTINO AREZZO CAVRIGLIA AREZZO CHITIGNANO AREZZO CHIUSI DELLA VERNA AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AREZZO CORTONA AREZZO DICOMANO -

Comuni Di Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera ZONA VALDERA Provincia di Pisa AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CAT. “D” - POSIZIONE DI ACCESSO “D1” PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” NELL’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI CALCINAIA La Dirigente dell'Area Affari Generali dell’Unione Valdera Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse; Visti gli articoli 18, 19 e 20 del “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Valdera n. 30 del 27.12.2019, in vigore dal 14 gennaio 2020, che prevede l’assunzione mediante procedure di mobilità esterna e definisce i contenuti minimi dei relativi bandi; Visto il D.Lgs. 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; Visto il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Enti Locali; In esecuzione della propria determinazione n. 241 del 15/04/2021 Rende noto Che il Comune di Calcinaia intende verificare la possibilità di coprire tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. -

Regolamentazione Orari Farmacie

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA Ordinanza n° 270 del 29/12/2010 OGGETTO: Variazioni al servizio di guardia farmaceutica e riepilogo degli orari di attività delle farmacie operanti nel comune di Castelfranco di Sotto. Il Sindaco Vista la precedente Ordinanza n°113 del 10/10/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale veniva stabilito l’orario giornaliero di attività delle farmacie del Comune di Castelfranco di Sotto e l’articolazione del servizio di “guardia farmaceutica” del Bacino di Utenza n° 2, comprendente i Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli V.Arno, San Miniato, S.Croce S.Arno e S.Maria a Monte; Considerato che, a seguito delle aperture di nuove farmacie nel territorio afferente il suddetto Bacino di Utenza n°2, si è reso necessario rivedere l’articolazione dei turni del servizio di guardia farmaceutica; Considerato che a tal fine, presso il Comune di Fucecchio, quale Ente coordinatore in materia, si sono svolte varie riunioni con i rappresentanti degli ordini professionali, le associazioni di categoria, l’Azienda USL 11, nonché con i titolari delle farmacie dei vari comuni; Vista la nota del 20/12/2010 con la quale il Comune di Fucecchio, ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi il giorno 17/12/2010 ed il prospetto relativo alla proposta di nuova turnazione; Dato atto che dalla documentazione sopracitata emerge, che: - Il servizio di guardia farmaceutica si articola su un periodo di dodici settimane, prevedendo quindi dodici turni con n°2 farmacie di servizio per ciascun -

Piana Livorno-Pisa-Pontedera

piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 08 piana livorno-pisa-pontedera Comuni di: Bientina (PI), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Capannoli (PI), Capraia Isola (LI), Casciana Terme (PI), Cascina (PI), Chianni (PI), Collesalvetti (LI), Crespina (PI), Fauglia (PI), Lajatico (PI), Lari (PI), Livorno (LI), Lorenzana (PI), Orciano Pisano (PI), Palaia (PI), Peccioli (PI), Pisa (PI), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Rosignano Marittimo (LI), San Giuliano Terme (PI), Santa Luce (PI), Terricciola (PI), Vecchiano (PI), Vicopisano (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera Pisa Pontedera Casciana Terme Peccioli Livorno Castiglioncello Profilo dell’ambito 1 p. 3 piana livorno-pisa-pontedera Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera L’ambito Piana Livorno-Pisa-Pontedera - i cui confini non si discostano molto da quelli della sezione pisana del bacino idrografico dell’Arno - presenta una strut- tura territoriale ben riconoscibile disegnata dal sistema insediativo storico e dal sistema idrografico. A caratterizzare la porzione settentrionale, la pianura alluvionale del basso Valdarno, con un’agricoltura intensiva, un’elevata urbanizzazione concentrata e diffusa, la presenza di aree umide relittuali e un ricco reticolo idrografico principale (Arno e Ser- chio) e secondario. La pianura si completa verso ovest con l’importante sistema costiero sabbioso del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La fascia costiera comprende sia le coste sabbiose - tra Livorno e Marina di Torre del Lago e tra Castiglioncello e Cecina, che la costa rocciosa - tra Livorno e Castiglioncello, a cui si aggiungono gli ambienti insulari delle Isole di Capraia e Gorgona. -

Federazione Italiana Giuoco Calcio

C.U. n. 16 – pag. 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Lega Nazionale Dilettanti Delegazione provinciale di PISA Via Pasquale Pardi, 4 – 56121 Pisa Telefono 050 26021/050 40938 – fax 050 26122 Telegr: FEDERCALCIO PISA e-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected] internet: http://www.figc-crt.org pronto A.I.A. PISA: 320/7241835 pronto A.I.A. PONTEDERA: 334/6129860 STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 Comunicato Ufficiale n.16 del 28 Ottobre 2009 1. C OMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. Nessuna comunicazione 2. C OMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Nessuna comunicazione 3. C OMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA C.U. C.R.T. N.24 DEL 22 OTTOBRE 2009 CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2010/2011 In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2009/2010. NOTA DELLA D.P. DI PISA I criteri di cui sopra le società interessate potranno scaricarli richiamando il C.U. N.24 del 22/10/2009 del C.R.T. di Firenze. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2009/10, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per non aver preso parte a gare dopo quattro giornate di campionato ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 22 ottobre 2009: Cognome Nome data nascita matricola Società di appartenenza MARINARI Mattia 01/08/1994 3.847.366 MOBILIERI PONSACCO SBRANA Filippo 29/01/1993 3.789.985 SCINTILLA PISA EST 4. -

Piano Strutturale Intercomunale

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina Terme Lari, Palaia e Pontedera Zona Valdera Provincia di Pisa PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VIncA ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997 Sindaci dei Comuni dell'Unione Valdera: DATA: MAGGIO 2020 Bientina: Carmassi Dario Responsabile del Procedimento Buti: Alessio Lari arch. Anna Guerriero Calcinaia: Cristiano Alderigi Garante Informazione e Partecipazione Capannoli: Arianna Cecchini (Presidente Unione) dott.ssa Samuela Cintoli Casciana Terme Lari: Mirko Terreni Coordinatore del Gruppo Progettazione Palaia: Marco Gherardini arch. Massimo Parrini Pontedera: Matteo Franconi Co-progettisti arch. Katiuscia Meini (Buti), arch. Giancarlo Segretario Generale: Montanelli (Bientina), arch. Cinzia Forsi dott.ssa Maria Paola La Franca (Calcinaia), arch. Antonietta Vocino (Capannoli), Michele Borsacchi (Capannoli), arch. Nicola Barsotti (Casciana Terme Lari), Michele Borsacchi (Palaia), arch. Marco Salvini (Pontedera), Geol. Antonio Campus (Unione Valdera) Responsabile del Procedimento arch. Anna Guerriero Garante dell'Informazione e della Partecipazione dott. Giovani Forte (fino 31/12/2019) - dott.ssa Samuela Cintoli (dal 2020) Coordinatore del Gruppo Progettazione e Responsabile della redazione del PSI arch. Massimo Parrini Co-progettisti alla redazione Piano Strutturale Intercomunale arch. Katiuscia Meini (Comune di Buti), arch. Giancarlo Montanelli (Comune di Bientina), arch. Cinzia Forsi (Comune di Calcinaia), arch. Antonietta Vocino fino al 30/12/2018 (Comune di Capannoli), Michele Borsacchi dal 1/1/2019 (Comune di Capannoli), arch. Nicola Barsotti (Comune di Casciana Terme Lari), Michele Borsacchi (Comune di Palaia), arch. Marco Salvini (Comune di Pontedera) Gruppo di lavoro intercomunale Bientina: Ing. Alessandara Frediani, Geom. Marco Cecchi, Barbara Scaringella, Claudia Baccelli Dott. Luca Leone, Dott.ssa Veronica Stelitano, Barbara Giorgi, Geom. -

Relazione Castelfranco 7-11-2002

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE ILLUSTRATIVA Premesse Il Comune di Castelfranco di Sotto è dotato di P.R.G., del quale negli anni sono state approvate alcune varianti delle quali l’ultima è quella approvata dal C.R..T con delibera n° 288 del 22 / 3 / 1999, di un Piano di Recupero del Centro Storico di Castelfranco approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 5631 in data 16 / 6 / 1986, di una Variante urbanistica per le zone agricole approvata con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 7415 in data 29 / 8 / 1988 e di un P.E.E.P. in buona parte attuato; nella sua fase attuativa il P.R.G. ha consentito di attivare piani di iniziativa privata a carattere residenziale (piani di lottizzazione) e a carattere produttivo (piano di lottizzazione macrolotto); nel corso degli anni sono state approvate poi altre piccole varianti parziali allo strumento urbanistico generale. In data 13/26/2001 con delibera C.C. n°14 è stato approvato il Piano Strutturale ai sensi della Legge Regionale 5/95, del quale il presente Regolamento Urbanistico costituisce la prima attuazione operativa. Il presente Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi dell’art. 28 della legge 5/95 e dell’art. 3 delle N.T.A. del Piano Strutturale. I contenuti del presente R.U. discendono pertanto dalle linee del Piano Strutturale vigente, il cui Quadro Conoscitivo e Programmatico è premessa e parte integrante del presente strumento urbanistico. 2 Elaborati del Regolamento Urbanistico Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: Tav. 1 – Relazione Tav. -

All. A) Graduatoria Provvisoria

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera NUMERO COMUNE FASCIA DOMANDA 2 CALCINAIA A 3 PONTEDERA A 4 CALCINAIA A 6 CALCINAIA A 7 PONTEDERA A 10 CALCINAIA A 11 PONTEDERA A 12 PONTEDERA A 13 PONTEDERA A 15 PONTEDERA A 18 PONTEDERA A 20 PONTEDERA A 22 PONTEDERA A 23 PONTEDERA A 24 BIENTINA A 25 PONTEDERA A 26 PONTEDERA A 28 CAPANNOLI A 31 PONTEDERA A 33 PONTEDERA A 36 PONTEDERA A 37 PONTEDERA A 38 CALCINAIA A 42 BIENTINA A 43 CALCINAIA A 44 CALCINAIA A 47 PONTEDERA A 48 PONTEDERA A 50 CAPANNOLI A 54 PONTEDERA A 56 CALCINAIA A 57 PONTEDERA A 58 CALCINAIA A 59 CALCINAIA A 60 PONTEDERA A 61 PONTEDERA A 63 BIENTINA A 64 CALCINAIA A 65 CALCINAIA A 67 CALCINAIA A 68 PONTEDERA A 70 PONTEDERA A 71 PONTEDERA A 72 PONTEDERA A 74 BUTI A 75 CALCINAIA A 77 CAPANNOLI A 78 CALCINAIA A 80 CALCINAIA A 82 CALCINAIA A 84 CALCINAIA A 85 PONTEDERA A 86 PONTEDERA A 87 BUTI A 89 PONTEDERA A 90 CALCINAIA A 91 BUTI A 93 PONTEDERA A 95 PONTEDERA A 98 CAPANNOLI A 100 PONTEDERA A 101 PONTEDERA A 102 BIENTINA A 105 BIENTINA A 106 CASCIANA TERME LARI A 107 BIENTINA A 108 CASCIANA TERME LARI A 109 PONTEDERA A 111 BIENTINA A 112 CASCIANA TERME LARI A 113 PONTEDERA A 114 CASCIANA TERME LARI A 115 BIENTINA A 116 CASCIANA TERME LARI A 117 CASCIANA TERME LARI A 118 PONTEDERA A 119 CAPANNOLI A 120 CAPANNOLI A 122 PONTEDERA A 124 CAPANNOLI A 125 PALAIA A 126 CALCINAIA A 128 CAPANNOLI A 130 PONTEDERA A 131 BUTI A 132 PONTEDERA A 133 BIENTINA A 134 PONTEDERA A 135 PONTEDERA A 136 PONTEDERA A 137 PONTEDERA A 138 BIENTINA A 141 PALAIA -

Comunicato Ufficiale N. 42 Del 19/2/2020

Comunicato Ufficiale n. 42 del 19/2/2020 Stagione Sportiva 2019/2020 Sommario COMUNICAZIONI F.I.G.C. ......................................................................................................................................................................2 COMUNICAZIONI L.N.D. ........................................................................................................................................................................2 COMUNICAZIONI C.R. ...........................................................................................................................................................................3 COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO .................................................................................................................7 ALLEGATI C.R......................................................................................................................................................................................12 COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE .............................................................................................................................12 COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE................................................................................................................................................17 RISULTATI ............................................................................................................................................................................................26 GIUDICE