Rapport D'activité Du SAGE De L'yser

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Operation Dynamo and the Battle of Dunkirk

Dunkirk 1940 - 2010 70 th anniversary of Operation Dynamo and the Battle of Dunkirk Contents Page 1 Tribute Page 2 When the sand was red… Page 3 A programme of exhibitions At the Mémorial du Souvenir, rue des Chantiers de France At the Port Museum, quai de la Citadelle At the Dunkirk urban Authority, Pertuis de la Marine Page 6 A programme of lectures Café musical performance on the 1940s 1940: 100 000 forgotten dead. Dunkirk at the heart of the battle Operation Dynamo The story of the Princess Elizabeth during Operation Dynamo The fighting of the 7 th GRDI at Coudekerque Page 8 The " Little Ships" return to Dunkirk Page 9 The commemorations marking the 70 th anniversary of the Battle of Dunkirk and Operation Dynamo Page 13 Contacts 1 Tribute At the end of May 2010 the community of Dunkirk celebrates the 70 th anniversary of Operation Dynamo and the Battle of Dunkirk. As they do every five years, the "Little Ships" will cross the Channel and come to pay to Dunkirk and to the combatants of 1940 the tributes of their peers and of new generations keen to perpetuate the memory of the men and of the sacrifices made to defend freedom and re-establish peace in Europe. Let those who laid down their lives on our beaches or at sea, those whose frail vessels were sunk by the German air force on the road to hope, those who survive today, moving and proud veterans, inseparable from our collective memory, be honoured. This year I have some very special reasons to be pleased about these commemorations taking place, marked both by solemnity and by friendship between peoples. -

The Anopheline Waters of Southern Flanders. Being a Report on The

234 THE ANOPHELINE WATERS OF SOUTHERN FLANDERS. BEING A REPORT ON THE AREA OCCUPIED BY THE BRITISH SECOND ARMY IN FRANCE. BY A. D. PEACOCK, M.SC, CAPTAIN R.A.M.C. (T.F.). (With 1 Map and 1 Text-figure.) UNDER instructions from Colonel W. W. 0. Beveridge, C.B., A.D.M.S. (Sani- tation), G.H.Q. France, a survey of the British Second Army Area in Southern Flanders was made in order to ascertain the condition of that region in regard to Anopheline mosquitoes. Permission to publish an account of the work has kindly been accorded by Lieutenant-General Godwin, Director-General of Medical Services. A certain amount of similar work had already been performed by the writer in 1915 under instructions from Lt.-Col. J. Rutherford, A.D.M.S., 50th Division and also, in 1916, under instructions from Lt.-Col. H. Barrow, D.A.D.M.S. (Sanitation), Second Army, near the southern borders of the Second Army Area, and the results went to suggest that Anophelines would be found widely distributed and that, in certain areas at least, about one- fifth of the number of waters examined would harbour Anopheline larvae. The first possibility was supported by the investigations in England of Nuttall, Cobbett and Strangeways-Pigg1 and the later surveys of Grove, Parsons and Macdonald2, in which it was ascertained that Anophelines could be found in all parts of England and Wales. The second possibility remained to be proved by further enquiry. Regarding the species of Anophelines likely to be found, the late Prof. -

Les Services D'aide À La Personne MAJ 11-06-2021

Les services d'aide à la personne MAJ 11-06-2021 PRESTATIONS NOM ADRESSE TELEPHONE MAIL SECTEURS D'INTERVENTION SPECIFIQUES ABEDOM 99, boulevard Jean- 07 86 03 05 97 [email protected] Coudekerque-Branche, Dunkerque Aide à la mobilité Baptiste Trystram - 59495 centre, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains AVS masculin Leffrinckoucke (locaux Rosendaël, Téteghem ADAPT'AQUA) ADAR 32-34, 03 28 66 96 82 [email protected] Armbouts-Cappel, Bambecque, Bergues, Aide à la mobilité Flandre Maritime quai des Hollandais Bierne, Bissezeele, Bollezeele, Bricolage, jardinage 59140 Dunkerque Bourbourg, Bray-Dunes, Brouckerque, Garde d'animaux Broxeele, Cappelle-Brouck, Cappelle-la- Garde de nuit Grande, Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village, Craywick, Crochte, Drincham, Dunkerque, Eringhem, Esquelbecq, Fort-Mardyck, Ghyvelde, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Herzeele, Holque, Hondschoote, Hoymille, Killem, Lederzeele, Ledringhem, Leffrinckoucke, Les Moëres, Looberghe, Loon-Plage, Merckeghem, Millam, Nieurlet, Oost- Cappel, Petite Synthe, Pitgam, Quaëdypre, Rexpoëde, Saint-Georges-sur- l'Aa, Saint-Momelin, Saint-Pierre-Brouck, Saint-Pol-sur-Mer, Socx, Spycker, Steene, Téteghem, Uxem, Volckerinckhove, Warhem, Watten, West-Cappel, Wormhout, Wulverdinghe, Wylder, Zegerscappel, Zuydcoote ADENIOR 32, rue Léon Blum - 03 74 06 03 69 [email protected] Bourbourg, Brouckerque, Cappelle- Aide à la mobilité Gravelines 59820 Gravelines 06 27 75 68 54 Brouck, Craywick, Drincham, Grand-Fort- Garde d'animaux Philippe, Gravelines, Looberghe, Garde -

Syndicat Intercommunal D'energie Des Communes De

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DES COMMUNES DE FLANDRE RAPPORT D’ACTIVITES 2016 Siège en Mairie d’HAZEBROUCK Bureau : 30, rue Warein BP 70189 – 59524 HAZEBROUCK &: 03 28 43 44 45 @ : [email protected] @siecf59 @siecf TABLE DES MATIERES 1.EDITO 3 2. PREAMBULE 4-5 3. L’EXERCICE DES COMPETENCES 6 >Concession électrique 6 >Le contrôle au quotidien de la concession d’électricité 7 >Les travaux d’effacement et d’enfouissement 8 >Le contrôle de la TCFE 9 >La concession gaz 10 >Les actions pour les usagers en difficulté 11-12 >Transition énergétique 13-14 >L’achat groupé d’énergie 15 >Eclairage public 16 >Télécom numérique 17 réunion à Watten 13 juin 4. LES MOYENS POUR AGIR 18 >Les adhérents et les compétences transférées 18 >Le budget 19 >Les élus et le personnel 20 >Les réunions 21 Chantier HTA à le Doulieu 27 avril >50 ans 22 >Evènementiel 23 D’ACTIVITES 2016 page 2 RAPPORT EDITO Le SIECF a connu en 2016 une évolution importante coïncidant avec ses 50 ans d’existence. Le rapport d’activités qui vous est présenté détaille les activités déployées par le Syndicat que j’ai l’honneur de présider. En plus des missions régaliennes en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz, nous exerçons désormais la compétence éclairage public, c’est-à-dire que les collectivités qui le souhaitent peuvent nous confier la maintenance et, ou l’investissement en matière d’éclairage public. Pour accentuer la minimisation des coûts en plus de nos marchés bien avantageux, nous avons sollicité de l’Etat, une aide du Fonds de Soutien à l’Investissement Local qui a reçu un accord pour un montant de 280 000 euros. -

BSR 2013 Nord

Préfecture de la Région BILAN Nord – Pas-de-Calais SCIENTIFIQUE Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie 2 0 1 3 BILAN SCIENTIFIQUE DE LA RÉGION NORD–PAS-DE-CALAIS 2013 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES SOUS-DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE 2014 Direction Régionale Des Affaires Culturelles Hôtel Scrive 1, rue du Lombard 59800 LILLE Service Régional de l’Archéologie 3, rue du Lombard TSA 50041 59049 LILLE CEDEX Tél : 03 28 36 78 50 / Fax : 03 28 36 78 69 Site internet : http ://www.culturecommunication.gouv.fr/Régions/Drac-Nord-Pas-de-Calais Ce bilan scientifique a été conçu afin que soient diffusés rapidement les résultats des travaux archéologiques de terrain. Il s’adresse au service central de l’archéologie qui, dans le cadre de la déconcentration, doit être informé des opérations réalisées en région, aux membres des instances chargées du contrôle scientifique, aux archéologues, aux élus, aux aménageurs et à toute personne concernée par les recherches archéologiques menées dans sa région. Ce bilan a été élaboré à partir des notices fournies par les responsables d’opérations. Toute reproduction ou utilisation des textes et des plans qui y figurent devra étre précédée de l’accord de ces derniers, seuls responsables des avis exprimés. Le service régional de l’archéologie du Nord–Pas-de-Calais s’est réservé le droit de réécrire ou condenser tout texte jugé trop long. Le financement de l’archéologie régionale a été assuré par les aménageurs, l’état (Ministère de la Culture), la Région Nord - Pas-de-Calais, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais. -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN

G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen . -

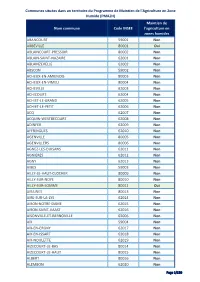

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2011 - N° 116

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2011 - NUMERO 116 DU 25 AOUT 2011 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2011 - N° 116 SOMMAIRE CABINET DU PRÉFET DE RÉGION Arrêté préfectoral du 26 juillet 2011accordant la médaille d’honneur du travail ........................................................................................................1 1 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2011 - N° 116 CABINET DU PRÉFET DE RÉGION N° 2088 ARRETE ACCORDANT LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL Par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2011 Article 1er - La médaille d'honneur du travail en argent est décernée aux personnes dont les noms suivent : - DIDIER COLAVIZZA à ROUBAIX DIRECTEUR DE RECHERCHE A LA SOCIETE LESAFFRE INTERNATIONAL A MARCQ EN BAROEUL - LUC ABGRALL à COUDEKERQUE-BRANCHE ANIMATEUR PREVENTION SECURITE A LA SOCIETE SAMINORD A GRAVELINES - CATHERINE ABOU KHALIL née GUICHARD à ROUBAIX CONSEILLERE PATRIMOINE FINANCIER A LA BNP PARIBAS A WATTRELOS - BENOIT ACHTE à SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL ELECTRICIEN A LA SOCIETE THERMA FRANCE A VILLEURBANNE - SABINE ADAM née DEVAUX à SAINT-ANDRE GESTIONNAIRE COMMERCIALE A LA SOCIETE MATCH A LA MADELEINE - ANTOINE ADENIS à MARCQ-EN-BAROEUL MEDECIN AU CENTRE OSCAR LAMBRET A LILLE - LYDIE AERNOUDTS à WORMHOUT COMPTABLE A LA SOCIETE FERON DE CLEBSATTEL A DUNKERQUE - FRANCOISE AERNOUTS née DEBEIRE à CAPPELLE-LA-GRANDE COMPTABLE RETRAITEE DE LA SOCIETE CSTIM A SAINT POL SUR MER 1 - PATRICIA AGOPIAN à CRESPIN TECHNICIENNE METHODES A LA SOCIETE BOMBARDIER TRANSPORT -

Plan Local D'urbanisme

Commune de Ledringhem (59338) Plan Local d’Urbanisme Note de présentation Vu pour être annexé à la délibération en date du 31 janvier 2017 portant sur l’approbation de la modification du P.L.U. de Ledringhem Pour expédition conforme Le Vice-Président en charge de l’urbanisme Elaboré le : 17 juin 2011 Modifié le : 31 janvier 2017 Môle 1 – Halle aux Sucres 9003, route du quai Freycinet 3 59140 DUNKERQUE Tél. 03.28.58.06.40 - Fax. 03.28.59.04.27 Mél : [email protected] A.G.U.R. Dunkerque NOTE DE PRESENTATION La présente modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ledringhem porte sur l’actualisation du cahier des Orientations d’aménagement pour le secteur inter-communal (route de Wormhout). Cette actualisation vise à rendre possible la réalisation d’une opération de logements. 2 LEDRINGHEM – 59338 Elaboré le : 17 juin 2011. Modifié le : 31 janvier 2017. A.G.U.R. Dunkerque 1. L’ouverture à l’urbanisation du secteur inter-communal de la route de Wormhout. Lors de son élaboration, le plan local d’urbanisme de la commune de Ledringhem avait défini trois sites destinés à recevoir le futur développement de zones d’habitat (zones à urbaniser AUa, avec mixité fonctionnelle possible). Leur ouverture à l’urbanisation devait permettre la croissance démographique communale, en suivant deux stratégies : - un confortement du noyau villageois, avec l’inscription de deux zones d’extension urbaine en lien direct avec le tissu urbain existant ; - un développement tirant directement parti de la commune limitrophe de Wormhout, et plus particulièrement du projet d’extension urbain du secteur Sud-Ouest du bourg. -

Commune Canton BOURBOURG 59094 BOURBOURG 1 BRAY

Commune N° Insee Canton UG Gd Gibier BOURBOURG 59094 BOURBOURG 1 BRAY DUNES 59107 DUNKERQUE EST 1 CAPELLE LA GRANDE 59131 DUNKERQUE OUEST 1 COUDEKERQUE BRANCHE 59155 DUNKERQUE EST 1 COUDEKERQUE VILLAGE 59154 DUNKERQUE EST 1 CRAYWICK 59159 GRAVELINES 1 DUNKERQUE 59183 DUNKERQUE 1 FORT MARDYCK 59248 DUNKERQUE OUEST 1 GHYVELDE 59260 HONDSCHOOTE 1 GRAND FORT PHILIPPE 59272 GRAVELINES 1 GRANDE SYNTHE 59271 DUNKERQUE OUEST 1 GRAVELINES 59273 GRAVELINES 1 LEFFRINCKOUCKE 59340 DUNKERQUE EST 1 LOON PLAGE 59359 GRAVELINES 1 SAINT GEORGES SUR L'AA 59532 GRAVELINES 1 SAINT PIERRE BROUCK 59539 BOURBOURG 1 SAINT POL SUR MER 59540 DUNKERQUE OUEST 1 TETEGHEM 59588 DUNKERQUE EST 1 UXEM 59605 DUNKERQUE EST 1 ZUYDCOOTE 59668 DUNKERQUE EST 1 ARMBOUTS CAPPEL 59016 BERGUES 2 BAMBECQUE 59046 HONDSCHOOTE 2 BERGUES 59067 BERGUES 2 BIERNE 59082 BERGUES 2 BISSEZEELE 59083 BERGUES 2 BROUCKERQUE 59110 BOURBOURG 2 CROCHTE 59162 BERGUES 2 HONDSCHOOTE 59309 HONDSCHOOTE 2 HOYMILLE 59319 BERGUES 2 KILLEM 59326 HONDSCHOOTE 2 OOST CAPPEL 59448 HONDSCHOOTE 2 PITGAM 59463 BERGUES 2 QUAEDYPRE 59478 BERGUES 2 REXPOEDE 59499 HONDSCHOOTE 2 SOCX 59570 BERGUES 2 SPYCKER 59576 BOURBOURG 2 STEENE 59579 BERGUES 2 WARHEM 59641 HONDSCHOOTE 2 WEST CAPPEL 59657 BERGUES 2 WYLDER 59665 BERGUES 2 BOLLEZEELE 59089 WORMHOUT 3 BROXEELE 59111 WORMHOUT 3 CAPPELLEBROUCK 59130 BOURBOURG 3 DRINCHAM 59182 BOURBOURG 3 ERINGHEM 59200 BERGUES 3 HOLQUE 59307 BOURBOURG 3 LEDERZEELE 59337 WORMHOUT 3 LOOBERGHE 59358 BOURBOURG 3 MERCKEGHEM 59397 WORMHOUT 3 MILLAM 59402 BOURBOURG 3 VOLCKERINCKHOVE 59628 WORMHOUT -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Hauts-de-France Chauny Abbécourt 02 02001 Hauts-de-France Tergnier Achery 02 02002 Hauts-de-France Soissons Acy 02 02003 Hauts-de-France Marle Agnicourt-et-Séchelles 02 02004 Hauts-de-France Tinqueux Aguilcourt 02 02005 Hauts-de-France Bohain-en-Vermandois Aisonville-et-Bernoville 02 02006 Hauts-de-France Tinqueux Aizelles 02 02007 Hauts-de-France Soissons Aizy-Jouy 02 02008 Hauts-de-France Gauchy Alaincourt 02 02009 Hauts-de-France Pinon Allemant 02 02010 Hauts-de-France Vic-sur-Aisne Ambleny 02 02011 Hauts-de-France Soissons Ambrief 02 02012 Hauts-de-France Tinqueux Amifontaine 02 02013 Hauts-de-France Tergnier Amigny-Rouy 02 02014 Hauts-de-France Villers-Cotterêts Ancienville 02 02015 Hauts-de-France Tergnier Andelain 02 02016 Hauts-de-France Tergnier Anguilcourt-le-Sart 02 02017 Hauts-de-France Pinon Anizy-le-Château 02 02018 Hauts-de-France Ham Annois 02 02019 Hauts-de-France Hirson Any-Martin-Rieux 02 02020 Hauts-de-France Hirson Archon 02 02021 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Arcy-Sainte-Restitue 02 02022 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Armentières-sur-Ourcq 02 02023 Hauts-de-France Laon Arrancy 02 02024 Hauts-de-France Gauchy Artemps 02 02025 Hauts-de-France Montmirail Artonges 02 02026 Hauts-de-France Laon Assis-sur-Serre 02 02027 Hauts-de-France Laon Athies-sous-Laon 02 02028 Hauts-de-France Saint-Quentin Attilly 02 02029 Hauts-de-France Caudry Aubencheul-aux-Bois 02 02030 Hauts-de-France Hirson Aubenton 02 02031 Hauts-de-France Ham Aubigny-aux-Kaisnes -

Note Aux Rédactions

Mardi 30 juin 2020 - NOTE AUX RÉDACTIONS - [INFO TRAVAUX] Travaux d’entretien Arrondissement de Dunkerque Gestionnaire de près de 4 500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour pour les rendre plus sûres et confortables. Dans le cadre de son programme d’amélioration des routes départementales, le Département effectuera, du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 14 août 2020, des travaux d’application d’un enduit sur chaussée sur les sections de route ci-après : - RD 110, route du Collège, en agglomération de Croche - RD 52, rue du Pont à Poissons à Armbouts-Cappel, de l’entrée d’agglomération jusqu’au Grand Mille Brugge - RD 252, rue de la Petite Chapelle à Armbouts-Cappel, de l’entrée d’agglomération jusqu’à la rue de la Commune - RD 601G à Grande-Synthe, du Palais du littoral vers le Mc Do - RD 601G à Grande-Synthe, du giratoire du Pahon vers la zone d’échanges d’Auchan - RD 4, route de Téteghem à Warhem et Hoymille, de l’entrée d’agglomération du lieu-dit le Benkies Milles jusqu’à la RD3 route de la Colme - RD 55, route du 8 mai à Wormhout, du giratoire RD17/RD55 jusqu’à la sortie d’agglomération en direction de Wylder - RD 55, route de Wormhout à Ledringhem, du chemin des Prairies jusqu’à la sortie d’agglomération en direction de Wormhout - RD 167, route d’Herzeele à Bambecque, de l’entrée de Bambecque jusqu’au giratoire RD167/RD4 - RD 167, route d’Oost-Cappel à Bambecque, du giratoire RD167/RD4 jusqu’à la sortie d’agglomération en direction de Oost-Cappel - RD 167, rue Verte à Oost-Cappel, du carrefour RD916a/RD167