Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (PDF 1,6

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Of Council Regulation (EC)

C 222/8 EN Official Journal of the European Union 15.9.2009 OTHER ACTS COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2009/C 222/06) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006. Statements of objection must reach the Commission within six months from the date of this publication. SUMMARY COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘TETTNANGER HOPFEN’ EC No: DE-PGI-0005-0528-14.03.2006 PDO ( ) PGI ( X ) This summary sets out the main elements of the product specification for information purposes. 1. Responsible department in the Member State: Name: Bundesministerium der Justiz Address: Mohrenstraße 37 10117 Berlin DEUTSCHLAND Tel. +49 302025-70 Fax +49 302025-8251 E-mail: — 2. Group: Name: HVG Service Baden-Württemberg e.V. Address: Kaltenberger Str. 5 88069 Tettnang DEUTSCHLAND Tel. +49 754252136 Fax +49 754252160 E-mail: [email protected] Composition: Producers/processors ( X ) Other ( ) 3. Type of product: Class 1.8.: Other products covered by Annex I to the Treaty, hops 4. Specification: (summary of requirements under Article 4(2) of Regulation (EC) No 510/2006) 4.1. Name: ‘Tettnanger Hopfen’ 15.9.2009 EN Official Journal of the European Union C 222/9 4.2. Description: Botany: botanically the hop (Humulus lupulus) belongs to the same family as hemp (Cannabaceae) and to the order Urticales (nettles). It is a dioecious plant, i.e. -

Die Brunnenleitung Zu Den Beiden Unteren Anwesen

Die Brunnenleitung zu den beiden unteren Anwesen 1760, 9, Rentershofen 1760, 21, Schweineburg 1760, 6, hatte ihre Quellen in der Viehweide westlich des Ablanser Stoffel 1763, 3, Erlach 1764, ?, Jsnerberg 1765, 11, Tobel, während das obere Anwesen sein Brunnenwasser Heimen 1766, 23, Altringenberg 1769, 4, Auers-Röthen- unterhalb der Scheidegger Viehweiden herableitete, bis bach 1769, 19, Biesenberg 1769, 7, Buchenbühl (Weiler) diese Quellen durch Drainage allmählich versiegten. Spä 1769, ?, Egg 1769, 10, Gesenberg 1769 7, Haggen 1769, 7, ter schlössen sich die unteren Anwesen an die Schalkenrie- Harratried 1769, 13, Heimenkirch 1769, 18, Hertnegg der Brunnenleitung an und die ursprüngliche Wasserlei- 1769 2, Hofs (Heimenkirch) 1769, 7, Jhlingshof 1769, 5, tung kam in Verfall und wurde dann nach Ablauf der Ver- Isenbretzhofen 1769, 2, Lanzenberg .1769, ?, Lengersau jährungsfrist zum oberen Anwesen geleitet. 1769, 4, Maierhöfen 1769, ?, Manzen 1769 6, Mellatz Der damalige Braut- und Bahrweg war, wie auch noch 1769, 2?, Oberried 1769, 9, Riedhirsch 1769 36,' Röthenbach heute, die Straße nach Scheidegg. Der Kirchenweg (Fuß- 1769, 38, Schmalenberg 1769, 3, Umgangs'1769, 5, Unter weg) zweigte beim Eintritt in die Scheidegger Viehweiden ried 1769, 5, Vogelsang 1769, 4, Weihers 1769, 11, Wol vom Braut- und Vahrweg ab und führte in ziemlich ge- fertshofen 1769, 18, Zwiesele 1769, 17, Altensberg (Ge rader Richtung zur Landstraße Scheidegg—Weiler, beim stratz) 1770, 6, Bächen (Oberreute) 1770, 3, Vauschwanden sogenannten Bettlerbrunnen in diese einmündend. 1770, 9, Berbruggen 1770, 7, Berg (Heimenkirch) 1770, 20, Dieser Fußweg wurde bei einer Straßenverlegung ober- Beuren (Opfenbach) 1770,12, Biesen (Maierhöfen) 1770,9, halb des Ablansertobel 1897 mit Zustimmung aller Be- Bleichen (Wohmbrechts) 1770, 3, Brettweg (Röthenbach) rechtigten (Buchenbühl, Ablersmühle, Ablers, Schalkenried) 1770, 6, Burkatshofen 1770, 0, Dornweid (Gestratz) 1770, aufgelassen. -

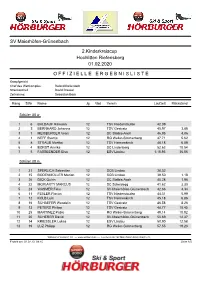

Ergebnisliste 2KKC__1 .Pdf

SV Maierhöfen-Grünenbach 2.Kinderkreiscup Hochlitten Riefensberg 01.02.2020 O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E Kampfgericht Chef des Wettkampfes: Roland Ballerstedt Streckenchef: David Dressel Zeitnahme: Sebastian Böck Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand Schüler U8 w 1 6 BALDAUF Ramona 12 TSV Niederstaufen 42.09 2 3 BERNHARD Johanna 12 TSV Gestratz 45.97 3.88 3 7 MEISBURGER Vreni 12 SC Steibis-Aach 46.95 4.86 4 1 NEFF Svenja 12 RG Weiler-Simmerberg 47.71 5.62 5 8 STRAUB Martha 12 TSV Heimenkirch 48.18 6.09 6 4 BORST Annika 12 SC Lindenberg 52.63 10.54 7 5 FASSBENDER Elsa 12 ESV Lindau 1:18.95 36.86 Schüler U8 m 1 21 SPERLICH Sebastian 12 SCB Lindau 38.32 2 15 BODENMÜLLER Marian 12 SCB Lindau 39.50 1.18 3 26 DICK Quirin 12 SC Steibis-Aach 40.28 1.96 4 22 MORIARTY MARCUS 12 SC Scheidegg 41.62 3.30 5 24 WASMER Felix 12 SV-Maierhöfen-Grünenbach 42.66 4.34 6 11 FEßLER Florian 12 TSV Niederstaufen 44.31 5.99 7 12 KOLB Luis 12 TSV Heimenkirch 45.18 6.86 8 16 SCHAEFER Wendelin 12 TSV Gestratz 46.58 8.26 9 13 PETERS Philipp 12 TSV Gestratz 48.77 10.45 10 25 MARTINEZ Pablo 12 RG Weiler-Simmerberg 49.14 10.82 11 20 SCHERER David 12 SV-Maierhöfen-Grünenbach 50.69 12.37 12 14 KRIESSLER Lukas 12 ESV Lindau 50.90 12.58 13 19 LUZ Philipp 12 RG Weiler-Simmerberg 57.55 19.23 WinLaufen Version 11.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SV Maierhöfen-Grünenbach e.V. -

Ausgabe Nr. 3 So. 18.10.2020 Saison 2020/2021

Ausgabe Nr. 3 So. 18.10.2020 Saison 2020/2021 1 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................. 5 Corona-Hygieneregeln ...................................................................................... 7 Spielplan Vorrunde 20/21 - Herren ................................................................... 9 Team I Begegnungen und Tabelle ................................................................... 11 Spielberichte ................................................................................................... 13 Team II Begegnungen & Tabelle ..................................................................... 15 Neuzugänge für Team I und II ......................................................................... 17 Corona-Situation für unsere Jugendmannschaften ........................................ 17 Steckbriefe – Neuzugänge .............................................................................. 19 Unsere Jugend im Überblick ........................................................................... 21 Damenmannschaft .......................................................................................... 25 Damen - Spielberichte ..................................................................................... 27 Spielplan bis zur Winterpause – Damen ......................................................... 29 Das Team der Fußballabteilung ...................................................................... 31 3 -

Bauarbeiten Auf Der Bodensee-Gürtelbahn

Bauarbeiten auf der Bodensee-Gürtelbahn Zugausfälle und Ersatzverkehr Kressbronn – Lindau Hbf vom 1. bis 8. September 2019 Elektrifizierung Südbahn: Sperrung beginnt am 16. Sept. Bauinformation Fahrplanänderungen Schienenersatzverkehr Sehr geehrte Fahrgäste, vom 1. bis 8. September 2019 muss der Streckenabschnitt zwischen Kressbronn und Lindau Hbf gesperrt werden. Grund sind Arbeiten zur Inbetriebnahme des „Elektronischen Stellwerkes“ in Lindau und in Nonnenhorn sowie Weichenarbeiten in Lindau-Aeschach. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Zwischen Kressbronn und Lindau Hbf fahren Schnellbusse ohne Halt in Nonnenhorn, Enzisweiler und Lindau-Aeschach sowie Busse mit Unterwegshalt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse können die Anschlusszüge in Lindau nicht erreicht werden. In der Gegenrichtung fahren die Busse in Lindau Hbf ca. 20 Minuten früher ab, um in Kressbronn die Züge nach Friedrichshafen zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass die Ersatzbusse nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof anfahren. Haltestellen der Ersatzbusse: Bestellen Sie unseren Newsletter: Kressbronn, Bahnhof Mit baubedingten Fahrplanänderungen Nonnenhorn, Gasthaus Adler über Email für Ihre Strecke Wasserburg (Bodensee), Bahnhof bauinfos.deutschebahn.com/app Enzisweiler, B31 - Einkaufszentrum Lindau-Aeschach, Aeschacher Markt Lindau Hbf, Bussteig 3 Zwischen Lindau Hbf und Hergatz bzw. Aichstetten auf der Württemberg-Allgäu-Bahn gehen die aktuellen Baumaßnahmen noch bis zum 6. Oktober. Auch hier verkehren im gesamten Zeitraum Ersatzbusse (SEV). (Die genauen Details werden in einer separaten Broschüre dargestellt.) Weitere Details entnehmen Sie bitte den Fahrplantabellen auf den folgenden Seiten. Informationen erhalten Sie auch im Internet oder bei Ihrem Bahnhof. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Reiseplanung die abweichenden und teilweise längeren Fahrzeiten und wählen Sie ggf. eine andere Verbindung. Wir bedauern die Ihnen entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten Sie um Ihr Verständnis. -

Genussführer Regional Genießen Vom Westallgäu Bis Zum Bodensee

Genussführer Regional genießen vom Westallgäu bis zum Bodensee e .d w au ww ind .landkreis-l VORWORT VORWORT Alles im Leben hat seine Zeit – auch das Genießen! Jeder genießt gerne. Das ist ganz natürlich. Wenn uns etwas gefällt oder gut schmeckt, dann haben wir Freude daran und genießen es instinktiv. Genuss ist aber weit mehr als nur Essen und Trinken oder sich etwas zu gönnen. Genuss gehört zum Leben und ist ein wichtiger Teil der eigenen Selbstfürsorge. Für ein bewusstes und achtsames Leben. Diese Broschüre möchte Sie einladen, unsere Region mit allen Sinnen zu genießen. Denn es gibt so vieles zu entdecken. Werden Sie zum Genießer und bringen Sie mehr Genuss in Ihren Die Facetten des Alltag und in Ihre Freizeit. Bei einem Spaziergang durch unsere herrliche Bodenseelandschaft. Oder in einem der zahlreichen Wirtshäuser und Restaurants, die mit regionalen Schmankerln Landkreises Lindau den Gaumen verwöhnen. Oder Sie holen sich alle frischen Zutaten selbst auf einem der vielen Wochenmärkte in unserem Landkreis und zaubern sich ein Lieblingsmenü ganz nach Ihrem Geschmack. Einige Anregungen dazu fi nden Sie unter den Rezeptvorschlägen in dieser Broschüre. Der Landkreis Lindau (Bodensee) liegt in der Zum anderen das Bodenseeufer, mit seinem Sie sehen: In unserem Landkreis gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Es ist für jeden etwas südwestlichsten Ecke Bayerns. Genau dort, südlichen Flair und zahlreichen Strandbädern, dabei. wo vier Länder aufeinandertreffen. Und zwar die auf einen Sprung ins erfrischende Nass Deutschland, Österreich, Schweiz und das einladen. Als eines der vielen Highlights, sollte Fürstentum Liechtenstein. Mit seinem 14 km man sich dabei auf keinen Fall die imposante langen Bodenseeufer hat der Landkreis Lindau Lindauer Hafeneinfahrt mit Löwe und Leucht- (Bodensee) eine Fläche von 323 km2 in dem turm entgehen lassen. -

Regional Energy Demand Reports

3sCE417P3 Introduction of Regional Energy Concepts REPORT ON ENERGY DEMAND SIDE ASSESSMENT Action 3.1.3 Regional Energy Demand reports publicity date, author public Carmen Cremer internet Armin Holdschick print Martin Sambale, April 2013 non public This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF The sole responsib ility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Summary Summary .................................................................................................................................... 2 0. Methodology....................................................................................................................... 3 1. Consideration for Energy demand modelling..................................................................... 5 1.1. Description of the concept region ...............................................................................................................5 1.2. Demographic situation and development graphic ............................................................................. 10 1.2.1. Current demographic situation of the concept region...................................................................... 10 1.2.2. Regional trends ............................................................................................................................................. -

Rek 2003-2006

Regionales Entwicklungskonzept der Lokalen Aktionsgruppe Impuls Westallgäu 10+ für das Auswahlverfahren nach dem bayerischen Programm der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ Schwerpunkt „Lebensqualität“ erstellt durch Lokale Aktionsgruppe Impuls Westallgäu 10+ mit fachlicher Unterstützung durch Büro München LEADER+-Beratung LEADER-Management Regierung von Schwaben Gerhard Hock September 2002 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung....................................................................................................................1 1.1 Anlass und Zielsetzung.................................................................................................1 1.2 Vorgehensweise ...........................................................................................................1 2 Ausgangslage des Zielgebietes ...............................................................................3 2.1 Abgrenzung und Kohärenz ...........................................................................................4 2.1.1 Abgrenzung ..................................................................................................................4 2.1.2 Kohärenz ......................................................................................................................5 2.2 Sozioökonomische Analyse..........................................................................................6 2.2.1 Bevölkerung..................................................................................................................6 -

1 Passive Leistungen Des Jobcenter Lindau (Bodensee) 2021

Passive Leistungen des Jobcenter Lindau (Bodensee) 2021 1.) Passive Leistungen - Übersicht Pauschalierte Regelleistungen Stand: 28.01.2021 Arbeitslosengeld II Pauschalierte Regelleistungen bei ALG II / Sozialgeld Berechtigte Alleinstehende Partner, wenn Personen unter Kinder von 14 Kinder Kinder von 0 bis beide 25 Jahren bis 17 Jahren von 6 bis 13 5 Jahren Alleinerziehende volljährig ohne eigenen Jahren Volljährige mit sind Haushalt oder minderjährigem die Minderjährige Partner ohne Partner Zustimmung des kommunalen Trägers umziehen § 20 Abs. 2 S. 1 § 20 Abs. 4 § 20 Abs. 2 § 23 Nr. 1 3. § 23 Nr.1 2. Alt. § 23 Nr.1 1. Alt. S. 2 Nr. 2, Alt., § 20 Abs. 3 § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 2020 432,00 € 389,00 € 345,00 € 328,00 € 308,00 € 250,00 € 2021 446,00 € 401,00 € 357,00 € 373,00 € 309,00 € 283,00 € Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe 1 2 3 4 5 6 2.) Passive Leistungen - Zusätzliche Leistungen - Für Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld die zu zahlenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe bei Behinderung, kostenaufwändiger Ernährung und für Alleinerziehende und Schwangere (§ 21 i.V. m. § 23 Nr. 2 und 4) - Leistungen für einmalige, nicht von der Regelleistung umfasste Bedarfe (§ 24 Abs. 3): - Erstausstattung für Bekleidung, auch bei Schwangerschaft und Geburt - Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, therapeutischen Geräten, sowie die Miete der Geräte - Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) (Hinweis: Auf der Grundlage von § 44b Abs. 4 SGB II werden mit Wirkung ab 01.01.2011 die Leistungsbereiche des § 28 Abs. -

Standort Allgäu

Funkanalyse Bayern 2017 Standort Allgäu Ulm * Augsburg Alb-Donau- * Günzburg * Kreis Neu-Ulm Augsburg * * * * Eppishausen Kirchheim Kettershausen in Schwaben Kirchhaslach Babenhausen Markt Wald Breitenbrunn Salgen Winterrieden Pfaffenhausen Tussenhausen Ettringen Pleß Oberschönegg Biberach Egg Boos an der Oberrieden Türkheim Lamerdingen Fellheim Günz Kammlach Rammingen Amberg Niederrieden Lauben Landsberg Erkheim Mindelheim Westerheim Wiedergeltingen Heimertingen a. Lech Holzgünz Unterallgäu Buchloe Apfeltrach Trunkelsberg Stetten Bad Ungerhausen * Sontheim Wörishofen Jengen Buxheim Memmingerberg Dirlewang Waal Benningen Markt Unteregg Germaringen Hawangen Rettenbach Rieden Oberostendorf Memmingen Lachen Baisweil Ottobeuren Pforzen Westendorf Woringen Eggenthal Kaltental Irsee Stöttwang Kronburg Ronsberg Wolfertschwenden Lautrach Böhen Bad Friesenried Kaufbeuren Grönenbach Obergünzburg Mauerstetten Osterzell Legau Ruderatshofen Untrasried Dietmannsried Aitrang Bidingen Günzach Biessenhofen Ravensburg Altusried Haldenwang Unterthingau Oberallgäu Rettenbach Wildpoldsried am Auerberg Lauben Kraftisried Ostallgäu Weilheim- Kempten Marktoberdorf Schongau Wiggensbach Betzigau Stötten am (Allgäu) Auerberg Wald Buchenberg Lengenwang Durach * Görisried Lechbruck am See Bodenseekreis Gestratz Maierhöfen Hergatz Sulzberg Rückholz Seeg Roßhaupten Heimenkirch Weitnau Oy-Mittelberg Röthenbach Waltenhofen Rieden am HergensweilerOpfenbachLindau (Allgäu) Grünenbach Hopferau Halblech (Bodensee) Nesselwang Eisenberg Forggensee Wasserburg Missen-Wilhams -

Allgäu Foot-Notes*

Allgäu Foot-Notes* www.allgaeu.info *Every discovery The Allgäu, starts with the first step where you spend most of your time on your feet, is the right environment to discover ...and gets more exciting something new every day… with the next. Alpine climbing Bicycling Paragliding Summer sledging Hiking Unique walking areas: 60 km of mountain paths with panorama views. Swimming Wild park Golf Highest golfing tee in Germany. Sailing Mountain railways Climbing Lake Constance Allgäu-Skyline Park Trekking Bicycle racing Wind surfing Rope climbing Canoeing Ballooning Lake Constance-Königssee cycle track Horse riding Nordic walking Lakes for swimming Fishing Camel trekking Waterskiing Land of adventure Allgäu Family fun for big and small discoverers. Canyoning Rafting Mountain biking Hut treks Breitach gorge Eistobel …wander through the unique landscape in your walking boots. Carefully touch a climbing ladder with your foot. Let your legs hang down during a snack. Explore the well signed trails on your mountain bike, or reach your limits while canyoning. There is always Enjoyable cross-border walks: something to discover... relax in the Kleinwalsertal – broaden your horizons. At the end of the day you will have gained a new experience. And, it doesn’t make any difference whether your kick is a sportive one, or if you find relaxation in nature. www.allgaeu.info/sommerfrische *Fresh tracks in the snow are the beginning The Allgäu, where winter is still winter, of a perfect winter day. is the right place to experience breathtaking moments and unforgettable days in the snow… Ice skating Mountain paths Curling Ski jumping Sledging Alpine skiing For the ADAC the Allgäu is one of the top skiing areas. -

Bad Buchau and Bad Schussenried Ending Museum Before Setting Off Again Into the Picturesque Argen Valley

RAL 3020 Oberschwaben-Allgäu-Weg RAL 4010 Oberschwaben-Allgäu-Weg Lake Constance regional bike trail Danube – Lake Constance Upper Swabia – Allgäu ”A Pope escaping from Konstanz“ 1 Danube regional bike trail 2 (Lindau – Stein am Rhein section) 3 regional bike trail 4 regional bike trail 5 3Worlds bike trail 6 bike trail ä 584 km â 2,372 mà 2,728 m ä 145 km â 176 mà 180 m ä 153 km â 936 mà 984 m ä 357 km â 2,924 mà 2,924 m ä 103 km â 280 mà 280 m ä 47 km â 159 mà 157 m moderate moderate moderate moderate easy easy P 12 days at about 50 km/day P 3 days (of 6) mostly flat P 9 h undulating P 31 h (8 x 2-4 h) hilly P 2 days (of 6) P 3 h 30 min. Experience unique landscapes, pristine nature and culturally rich cities Cyclists following this trail always have two things in view: water and This route leads from the highest spire in the world down to the sho- On this circular route, you’ll get to know everything Upper Swabia In six stages, this trail leads through the three adjacent, yet different, In order to avoid his abdication, Pope John XXIII escaped from the as you bike along the Danube in Germany. Ride along the 609 km mountains, views of countless sailboats bobbing on the waves and res of Lake Constance, connecting two popular, well-known trails: the and the Württemberg Allgäu region are known for.