Der Annaberger Pfarrer Wolf Von Elterlein (Ca

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Geochemical Atlas – Erzgebirge and Vogtland

31 0000 35 0000 39 0000 43 0000 60000 Project partners: 60000 56 56 Geochemical Atlas – Erzgebirge and Vogtland Silver in stream sediments Silver (Ag) in stream sediments shows a slightly district and Zschopau. The latter, a zone extending right skewed log distribution, with a maximum of 6 km NNE-SSW, coincides with slightly Sn-bearing Hainichen 55 mg/kg and a minimum below the detection limit Cambro-Ordovician metapelites that crop out with of 0.005 mg/kg. The arithmetic average is NW dip along flat ridges in the strike of the anomaly . 0.35 mg/kg versus a median of 0.10 mg/kg. The These crests include areas with several collapsed Project supported by: area of highest contents (Ag > 2.5 mg/kg) coincides shafts and other remnants of historical mining with the central Freiberg mining district. The activity. To the SW, the Sn and W districts of Lauter- Ag > 1 mg/kg zone surrounds the district following Elterlein, Aue-Bärengrund and the BiCoNi deposits Freiberg the extension of hydrothermal veins historically of Schneeberg show elevated Ag, as well as some mined for Ag. Similar concentrations occur in the spots along the Gera-Jachymov fault zone. In Dippoldiswalde districts of Annaberg-Buchholz and Marienberg- contrast, the westernmost Erzgebirge and the Wolkenstein of the central Erzgebirge. Lower Vogtland region are dominated by lower Ag concentrations of Ag > 0.4 mg/kg cover a large concentrations, visible in the gr anites of Eibenstock, WNW-ESE elongated area crossing the Freiberg Kirchberg, Bergen and most of the surrounding mining district and extending eastward up to the Sn lower Phanerozoic metasediments. -

Ein Neues Jahr Heißt Neue Hoffnung, Neues Licht, Neue Gedanken & Neue Wege Zum Ziel. Einen Guten Start in Das Jahr 2020!

Nummer 1 4. Januar 2020 Jahrgang 2020 Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken & neue Wege zum Ziel. Einen guten Start in das Jahr 2020! You are my brother – Du bist mein Bruder Wenn ein bis dato fremder Mensch diese Aussage trifft, muss der Nach einem halben Jahr erfuhr der Zschorlauer, dass ein 67-jäh- Hintergrund dafür sehr tiefgründig sein. Der 69-jährige Jerry Gobet riger Amerikaner der Empfänger war. Mehr nicht. Eine zweijäh- aus Oregon in den USA fühlt für Mario Voigt (35) aus Zschorlau nicht rige Kontaktsperre ist aus Gründen des Schutzes vorgegeben. nur Dankbarkeit, sondern so eine emotionale Vertrautheit, dass Lediglich anonymer Briefkontakt ist erlaubt und diese Möglich- er ihn als Bruder bezeichnet. keit nutzte Jerry, um sich bei seinem Der Grund ist existenzieller Natur: Lebensretter für diese immens be- ohne die Stammzellenspende von deutsame zweite Chance auf Leben Mario wäre Jerry mit höchster Wahr- zu bedanken. scheinlichkeit nicht mehr am Leben. Für Jerry Gobet, dem es nach der Unmittelbar nach einer Besuchsreise Transplantation wesentlich besser- in Deutschland 2017 erkrankte der geht, stand fest, er wolle sich bei Amerikaner an Leukämie. seinem Spender ganz persönlich Seine Frau Mary (61) beschreibt bedanken. Einen Tag nach Ende der diese eng begrenzte Zeit in der Kontaktsperre erhielt er die Handy- Notaufnahme hinsichtlich der un- nummer von Mario Voigt. Die Kontakt- terschiedlichen Diagnosen von Lun- aufnahme beider erfolgt zeitnah. genentzündung über Blutvergiftung Anfang Dezember 2019 war es so weit. bis hin letztendlich zu Leukämie als Jerry reiste mit seiner Frau zu ihren dramatischsten Lebenszeitpunkt des deutschen Bekannten, der Familie Ritz, Ehepaares. -

Gewerbeflächenreport Erzgebirgskreis 2017

Gewerbeflächenreport 2017 für den Erzgebirgskreis in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Stand: Mai 2017 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ................................................................................................................. 3 2 Datengrundlage ................................................................................................... 4 3 Gewerbeflächenüberblick ..................................................................................... 5 4 Gewerbeflächenentwicklung .............................................................................. 11 5 Auswertung und Schlussfolgerung ..................................................................... 12 6 Anlagen .............................................................................................................. 13 Quellenangaben: Publikationen und statistische Erfassungen - der IHK Chemnitz - des Statistischen Landesamtes Sachsen Veröffentlichungen und Daten der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (WFE) Titelseite: Stadt Annaberg-Buchholz, bestehendes Gewerbegebiet an der B101 und neu geschaffenes Industriegebiet an der B101 FOTO: Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 2 1 Vorwort Der Erzgebirgskreis entstand im Rahmen der Kreisgebietsreform 2008 im Freistaat Sachsen aus den Altkreisen Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis und Stollberg. Die Wirtschaft ist geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich vorwie- gend im Umfeld der Mittelzentren sowie entlang infrastruktureller Entwicklungsachsen -

Ergebnisliste 15.06.2014

SC Eibenstock 18. Westerzgebirgscup 1. Lauf Eibenstock 15.06.2014 O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E Kampfgericht Constanze Anger Technische Daten Dirk Opitz DSV-Wettkampfbeauftragter: Streckenlängen: 1/2/3/5/10 Chef des Wettkampfes: Katrin Boschem Höhenunterschied (HD): Streckenchef: Torsten Bauer Höchstanstieg (MM): Trainer DSV: Gesamtsteigung (MT): Trainer LV: Langlauftechnik: Wetter: Temperatur Luft: Temperatur Schnee: Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand Schüler6/7 männlich, 1.0 km 1 7 BÖHME Oskar 7 SV Stützengrün 4:09 0 2 2 SPERI Fabio 7 SV Stützengrün 4:10 1 3 4 LANGER Elias Cederik 7 WSV 08 Johanngeorgenstadt 4:28 19 4 6 WÖLKERLING Paul 7 PSV Schwarzenberg 4:31 22 Schüler 6/7 weiblich, 1.0 km 1 10 BOCHMANN Nelly 7 Dorfchemnitzer SV 4:30 0 2 13 BASTIAN Mia 8 Biathlonverein Elterlein 5:06 36 3 12 GÜNDEL Isa 7 WSV 08 Johanngeorgenstadt 5:16 46 Schüler 8/9 männlich, 1.0 km 1 50 ULLMANN Timo 5 WSV 08 Johanngeorgenstadt 3:45 0 2 49 SCHÖNHERR Elias 5 PSV Schwarzenberg 3:46 1 3 54 OPITZ Tobias 6 SC Eibenstock 3:54 9 4 53 WAPPLER Thomas 6 SV Stützengrün 4:03 18 5 47 FREISLEBEN Max 5 PSV Schwarzenberg 4:19 34 6 52 KÖTSCH Marwin 6 WSV 08 Johanngeorgenstadt 4:30 45 7 48 UNGER Hans 5 SV Schönheide 4:34 49 8 46 BEYER Jason 5 WSV 08 Johanngeorgenstadt 4:46 1:01 Schüler 8/9 weiblich, 1.0 km 1 144 UNGLAUBE Rosalie 5 Biathlonverein Elterlein 3:55 0 2 152 HILLIG Antonia 5 WSG SZB-Wildenau 4:06 11 3 142 KAIN Natalie 6 SV Stützengrün 4:09 14 4 139 POPPE Emilie 6 SV Stützengrün 4:10 15 5 143 PFAFF Marbele 5 Pfaff Lößnitz 4:11 16 CCt WinLaufen 2.0 Lizensiert für: SC Eibenstock Erstellt am: 15.06.14 13:16 Seite 1/5 Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand 6 150 SCHRAMM Kira 6 Zwönitzer HSV 1928 e.V. -

Unser Regionales Engagement 2019

Unser regionales Engagement 2019 Mit rund 1 Mio Euro hat die Erzgebirgssparkasse im Jahr 2019 ca. 540 Projekte gefördert und damit aktiv zum Erhalt des kulturellen, sportlichen und sozialen Lebens in der Region beigetragen. Albernauer Sportverein e.V. Abteilung Volleyball / Alterswohnsitz Gut Förstel / Ambulanter Hospizdienst Oelsnitz in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. / AMC Annaberg-Buchholz e.V. im ADAC / Angelfischereiverein Aue e.V. / Aphasiker- Zentrum Südwestsachsen e.V. / ARTzGEBIRG e.V. / AWO Kreisverband Annaberg/Mittleres Erzgebirge e.V. / AWO OV Ehrenfriedersdorf e.V. / Badmintonverein Marienberg e.V. / Behindertenverband Landkreis Stollberg e.V. / Berg- und Hüttenknappschaft Seiffen e.V. / Berg-, Knapp- und Brüderschaft Jöhstadt e.V. / Bergbauverein Olbernhau e.V. / Bergbrüderschaft "Schneeberger Bergparade" e.V. / Bergbrüderschaft Geyer e.V. / Bergmännischer Musikverein Jöhstadt- Grumbach e.V. / Bergmannsblasorchester Kurbad Schlema e.V. / Bernsbacher Musikanten e.V. / Betreuungsdienste für behinderte und bedürftige Menschen e.V. / Bikestore-Racing e.V. / Blasmusikverein "Berglandmusikanten" e.V. Olbernhau/Erzgebirge / Blaues Kreuz in Deutschland e.V. / BSG Motor Zschopau e.V. / BSG Wismut Aue e.V. / Carnevals - Vereinigung Stollberg e.V. / Chemnitzer Polizeisportverein e.V. / Christliche Kindertageseinrichtung "klein und GROSS" Zschopau e.V. / Christlicher Sängerbund e.V. Singkreis Schwarzenberg / Chronistenstammtisch Rittersgrün e.V. / contacts & sports GmbH / CVJM Lichtblick e.V. / Der Sportmacher / Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Aue- Schwarzenberg e.V. / Deutscher Skatverband e.V. "Könige vom Schwarzwassertal" / DGS Stollberg mbH / Diakonisches Werk Aue/Schwarzenberg e.V. / DJH Lvb Sachsen e.V. Jugendherberge Johanngeorgenstadt / DKW Siedlungsverein Zschopau e.V. / Dorfchemnitzer SV e.V. / Dorfverein Seifersdorf Erzgebirge e.V. / "Eastside Nascar Racing Team" / EBM Organisation / EHV Aue Marketing- & Spielbetriebs GmbH & Co KG / Eibenstocker Märchenweihnacht e.V. -

Waldpost-Einleger Forstbezirk Neudorf

Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Neudorf n Grumbach (01) n Neudorf (02) n Oberwiesenthal (03) n Tellerhäuser (04) n Crottendorf (05) n Rittersgrün (06) n Rabenberg (07) n Raschau (08) n Elterlein (09) n Gelenau (10) n Annaberg (11) n Schwarzenberg (12) n Greifensteine (13) Informationen des Forstbezirkes Neudorf Abschied unserer langjährigen Revierförsterin Christiane Siewert Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in den Gemarkungen Crottendorf, Walthersdorf, Scheibenberg, Oberscheibe, Schlettau, Dörfel, Mittweida, Markersbach, Raschau, Langenberg, Grünstädtel, Schwarzenberg, Pöhla, Rittersgrün, Breitenbrunn, Erla, Crandorf, Bermsgrün, Hammerunterwiesenthal, Oberwiesenthal, Beierfeld, Grünhain, Waschleithe! Liebe kommunale Waldbesitzer in Crottendorf, Schlettau, Scheibenberg, Grünhain-Beierfeld, Raschau-Markersbach, Oberwiesenthal! Liebe Kirchgemeinden von Schlettau, Crottendorf, Scheibenberg! Am 31. Oktober 2016 endet meine Amtszeit in Mann und ich Arbeit, in Crottendorf ein Forst- den Wäldern des Forstbezirkes Neudorf. haus zur Miete und einen Krippenplatz für unsere Tochter. Nachdem ich im Forstbetrieb Eigentlich ein Stadtkind – in Magdeburg ge- in mehreren Abteilungen tätig war, übernahm boren und aufgewachsen – reifte in mir wäh- ich nach der Wende im damaligen Forstamt rend der Oberschulzeit der Wunsch, später in Ehrenfriedersdorf das Revier Hermannsdorf. Es meinem Leben nicht in der Stadt zu wohnen war noch ein Einheitsrevier, d. h. alle Eigen- und da auch nicht zu arbeiten. Ich wollte ir- tumsformen die es darin gab, wurden -

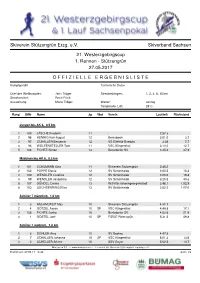

2017-05-27 Wec.Pdf

Skiverein Stützengrün Erzg. e.V. Skiverband Sachsen 21. Westerzgebirgscup 1. Rennen - Stützengrün 27.05.2017 O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E Kampfgericht Technische Daten Chef des Wettkampfes: Jens Tröger Streckenlängen: 1, 2, 3, 5, 10 km Streckenchef: René Frieß Auswertung: Mario Tröger Wetter: sonnig Temperatur Luft: 28°C Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand Jungen bis AK 6, 0.5 km 1 109 JÄSCHE Frederik 11 - 2:57.3 2 98 HENNIG Karl-August 12 Bernsbach 3:01.0 3.7 3 97 SCHALLER Benjamin 12 VS Ellefeld-Bambini 3:05 7.7 4 96 WOLFENSTELLER Tom 11 VSC Klingenthal 3:10.0 12.7 5 106 FICHTE Simon 13 Bertsdorfer SV 3:35.2 37.9 Mädchen bis AK 6, 0.5 km 1 101 SCHUMANN Sina 11 Skiverein Stützengrün 2:45.2 2 102 POPPE Elenie 12 SV Schönheide 3:00.5 15.3 3 100 WENDLER Caroline 12 SV Schönheide 3:05.0 19.8 4 99 WENDLER Josephine 12 SV Schönheide 3:25.5 40.3 5 107 GÜNDEL Emma 13 WSV08 Johanngeorgenstadt 3:48.1 1:02.9 6 103 LEICHSENRING Elise 13 SV Schönheide 3:52.2 1:07.0 Schüler 7 männlich, 1.0 km 1 3 ASCHMUTEIT Max 10 Skiverein Stützengrün 4:31.7 2 4 GÖTZEL Aaron 10 SP VSC Klingenthal 4:48.8 17.1 3 105 FICHTE Janko 10 Bertsdorfer SV 4:53.6 21.9 4 1 GÖSTEL Joel 10 SP FSV07 Rittersgrün 5:31.5 59.8 Schüler 7 weiblich, 1.0 km 1 6 DÖHLER Amy 10 SV Bockau 4:47.8 2 7 SCHALLER Johanna 10 SP VSC Klingenthal 5:01.3 13.5 3 2 SCHELLER Arlene 10 SSV Geyer 5:02.5 14.7 WinLaufen 5.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: Skiverein Stützengrün Erzgebirge e.V. -

Skiverein Schöbheide E.V. 3. Lauf Zum 19. Westerzgebigrscup

Skiverein Schöbheide e.V. 3. Lauf zum 19. Westerzgebigrscup Schönheide 05.09.2015 P O K A L - W E R T U N G Westerzgebirgscup 2015 1 - Stützengrün 2 - Eibenstock 3 - Schönheide Rang Name Vbd Verein 1. 2. 3. Summe Schüler 7 männlich 1 MÄTTIG Leon WSV 08 Johanngeorgenstadt 80 100 180 2 REINHARDT Ben SV Schönheide 100 100 2 TAUTENHAHN Timon WSV 08 Johanngeorgenstadt 100 100 Schüler 7 weiblich 1 KÖTZSCH Fabienne WSV 08 Johanngeorgenstadt 100 100 80 280 2 GÜNDEL Kim WSV 08 Johanngeorgenstadt 100 100 Schüler 8-9 männlich 1 SPERI Fabio Skiverein Stützengrün 100 100 100 300 2 BÖHME Oskar Skiverein Stützengrün 80 80 80 240 3 WAPPLER Thomas Skiverein Stützengrün 50 50 80 180 4 KÖTZSCH Marvin WSV 08 Johanngeorgenstadt 60 45 50 155 5 WÖLKERLING Paul PSV Schwarzenberg 45 45 90 6 UHLMANN Justus SV Schönheide 40 36 76 7 NÜSSNER Justin WSG Schwarzenberg-Wildenau 60 60 8 LIETZ Finn SC Eibenstock 40 40 8 MÖCKEL Constantin PSV Schwarzenberg 40 40 10 LORENZ Felix WSG Schwarzenberg-Wildenau 36 36 11 VOIGT Max SV Schönheide 32 32 12 RUPF Moritz EHV Schönheide 09 e.V. 29 29 Schüler 8-9 weiblich 1 KAIN Natalie Skiverein Stützengrün 100 100 80 280 2 RÜCKSCHLOSS Sophie WSV 08 Johanngeorgenstadt 60 60 60 180 3 SCHRAMM Kira HSV Zwönitz 80 40 120 4 POPPE Emilie Skiverein Stützengrün 80 36 116 5 SCHRÖDER Charlotte PSV Schwarzenberg 100 100 6 GILL Leni WSV 08 Johanngeorgenstadt 45 45 90 7 GÜNDEL Isa WSV 08 Johanngeorgenstadt 50 32 82 8 SCHÖNFELDER Neveen WSG Schwarzenberg-Wildenau 50 50 8 WETZEL Sophie Biathlonverein Elterlein 50 50 10 VOIGT Paula SV Schönheide 45 45 WinLaufen Version 11.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Erstellt am: 07.09.15 18:33 Seite 1/5 Rang Name Vbd Verein 1. -

Radonvorsorgegebiete in Sachsen Freiberg

Radonvorsorgegebiete in Sachsen Freiberg Zwickau Annaberg- Buchholz Plauen Landkreis Mittelsachsen Augustusburg, Stadt Leubsdorf Bobritzsch-Hilbersdorf Lichtenberg/Erzgeb. Brand-Erbisdorf, Stadt Mulda/Sa. Dorfchemnitz Neuhausen/Erzgeb. Eppendorf Oberschöna Flöha, Stadt Oederan, Stadt Frauenstein, Stadt Rechenberg-Bienenmühle Freiberg, Stadt, Universitätsstadt Sayda, Stadt Großhartmannsdorf Weißenborn/Erzgeb. Halsbrücke Als Radonvorsorgegebiete ausgewiesene Gemeinden Pirna Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz ausgewiesenes Gebiet Gemeindegrenzen erstellt durch: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Quelle der Basiskarte: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2020 Vogtlandkreis Adorf/Vogtl., Stadt Markneukirchen, Stadt Auerbach/Vogtl., Stadt Mühlental Bad Brambach Muldenhammer Bad Elster, Stadt Neustadt/Vogtl. Bergen Rodewisch, Stadt Eichigt Schöneck/Vogtl., Stadt Ellefeld Steinberg Falkenstein/Vogtl., Stadt Theuma Grünbach Treuen, Stadt Klingenthal, Stadt Werda Lengenfeld, Stadt Landkreis Zwickau Crinitzberg Kirchberg, Stadt Hartmannsdorf b. Kirchberg Langenweißbach Hirschfeld Wilkau-Haßlau, Stadt Erzgebirgskreis Amtsberg Königswalde Annaberg-Buchholz, Stadt Lauter-Bernsbach, Stadt Aue-Bad Schlema, Stadt Marienberg, Stadt Auerbach Mildenau Bärenstein Oberwiesenthal, Kurort, Stadt Bockau Olbernhau, Stadt Börnichen/Erzgeb. Pockau-Lengefeld, Stadt Breitenbrunn/Erzgeb. Raschau-Markersbach Burkhardtsdorf Scheibenberg, Stadt Crottendorf Schlettau, Stadt Deutschneudorf -

500 Jahre Bornkinnel

Inhaltsverzeichnis Grußwort 1 Zur Einführung (Friedbert Ficker) 3-4 Einstimmung 5-6 Entwicklungsgeschichte der Jesuskinddarstellungen 6-9 Zur Herkunft des Wortes Bornkindel (Frank Reinhold) 10-11 Was uns eine kleine Plastik über unsere Religiosität sagen kann! (Kay Lohse) 12-17 Prager Jesulein und das Bornkinnel - eine Gegenüberstellung 17 - 22 Bornkinnel zum Privatgebrauch? Vom Mothsgung und seinen Begleitern (St. Schmidt-Brücken) ... 22-24 Ein Bornkinnel muß her! oder: Woher nehmen, wenn's gestohlen ist? (H. Schmidt-Brücken) 24-25 Das Bornkinnel aus symbolischer und ikonographischer Sicht 25 - 31 Ausblick 32 Katalog der Bornkinnel 33-65 Einleitung 34-35 Das ältere Bornkinnel im Zwickauer Museum 36 Das jüngere Bornkinnel im Zwickauer Museum 36 Das Bornkinnel der Marienkirche von Zwickau 37 Das Bornkinnel des Museums von Plauen 38 Das Bornkinnel aus Jöhstadt (Privatbesitz) 39 Das Bornkinnel der Kirche von Hirschfeld 39 Das Bornkinnel der Kirche von Zschorlau 40 Das Bornkinnel der Kirche von Irfersgrün 41 Das Bornkinnel der Kirche von Kirchberg 41 Das Bornkinnel der Schloßkapelle von Burgk (thür. Vogtland) 42 Das Bornkinnel der Kirche von Rödersdorf (thür. Vogtland) 42 Das Bornkinnel der Kirche von Schleiz (Kriegsverlust) 43 Das Bornkinnel aus der Kirche von Fraureuth 44 Das (gestohlene) Bornkinnel der Kirche von Mauersberg 45 Das Bornkinnel aus der Kirche von Penig (Kriegsverlust) 46 Das Bornkinnel der Kirche von Bärenwalde 46 Das Bornkinnel der Kirche von Marlesreuth (Oberfranken) 48 Das Bornkinnel der Kirche von Saalburg (thür. Vogtland) -

September 2019 (Nummer 9/28.08.2019)

SCHLETTAU UND DÖRFEL IM ZSCHOPAUTAL www.schlettau-im-erzgebirge.de Amts- und Mitteilungsblatt · Jahrgang 30 · September 2019 (Nummer 9/28.08.2019) Die Mitarbeiter des Bauhofes haben die Wanderrast am Schillerbrunnen im Stadtwald liebevoll wieder hergerichtet. P1 Schlettau - 2 - Nr. 9/2019 Amtliche Bekanntmachungen Flurbereinigung Dörfel Stadt Schlettau Widmung öffentlicher Straßen Das Landratsamt Erzgebirgskreis erlässt nachfolgende IV. Darstellung Straßenrechtliche Verfügung: Der von dieser Verfügung betroffene Weg ist in der beiliegenden I. Plan Widmungskarte vom 30.07.2019 dargestellt. Sie ist Bestandteil Mit Bescheiden des Staatlichen Amtes für Ländliche Entwicklung dieser Verfügung. Oberlungwitz Im Einzelnen wird der von dieser straßenrechtlichen Verfügung er- vom 29.06.2005, (Plangenehmigung) fasste Straßenzug gemäß § 6 StraBeVerzVO vom 4. Januar 1995 Az.: BL/12-A-8461.48-P18/05 wie folgt beschrieben und ist dem gemäß in das Bestandsver- vom 04.04.2006, (1. Planänderung) zeichnis der Stadt Schlettau für öffentliche Feld- und Waldwege Az.: BL-12-A-8461.48-P18.1/06 einzutragen: vom 31.08.2006, Az.: 3-A-8461.47/16644 (2. Planänderung), vom 14.02.2008, Az.: 3-A-8461.47/22379 (3. Planänderung). „Nordweg westlicher Abschnitt“ vom 29.04.2008, Az.: 3-A-8461.47/7103 (4. Planänderung), Der Weg verläuft in West-Ost-Richtung auf einer Länge von 760 m sowie des Bescheides des Landratsamtes Erzgebirgskreis über Teile der Flurstücke 179/1, 391/2, 391/1, 398/16, 25/7, 236, vom 08.03.2019, Az.: 780.12/19-33010.A- (5. Planänderung) 28/2, 398/2, 242/1, 29/3, 248, 279/6, 262/1, 272/1, 279/4 und 8461.48/210051/PG5 286/3 der Gemarkung Dörfel. -

Ingenieurbüro Dr. G. Meier Historisches Zu Erdbeben Im

Ingenieurbüro Dr. G. Meier Dr.-Ing. habil. G. Meier Ingenieurgeologie œ Geotechnik œ Bergbau Wegefarth / Freiberg Onlineartikel http://www.dr-gmeier.de/ [email protected] Historisches zu Erdbeben im Erzgebirge* Bei der Durchsicht von alten Chroniken und historisch bezogenen Literaturquellen aus dem erzgebirgischen Raum stößt man immer wieder auf markante Naturereignisse, wie extreme Wetterlagen, Mißernten, verheerende Gewitter, aber auch auf Erdbeben. Vor allem die Chronisten LEHMANN, MELTZER, JENISIUS und ARNOLD legen hierüber insbesondere zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert ein beeindruckendes Zeugnis ab. Das Problem der Erdbeben ist im Freistaat Sachsen glücklicherweise kein sensationelles Thema, wie es in anderen Regionen der Erde in fast regelmäßigen Zeitabständen in Form von katastrophalen Ereignissen für Menschen und Sachwerte auftritt. "Sachsen steht auf sicherem Grund" [1] und die zahlreichen rezenten Erschütterungen sind hier überwiegend nur mit empfindlichen Messgeräten erfassbar. Die historischen Quellen der letzten 500 Jahre verweisen aber auch auf Höhepunkte in der Erdbebengeschichte des Freistaates, vor allem in der erzgebirgisch-vogtländischen Region. Sicherlich waren die Auswirkungen stets begrenzt. Die Intensitäten wiesen keine "internationalen" Maximalwerte auf, zumal auch die vorherrschenden Fachwerkbauten flexibel reagierten. Hauptsächlich die zahlreichen Steinbauten und insbesondere sakrale Bauten, Burgen, Schlössern und Stadtmauern in den Städten verhalten sich starr und unterliegen so einer erhöhten Anfälligkeit auch bei kleineren Erschütterungen. Einflüsse auf den intensiven Bergbau im Erzgebirge blieben ebenfalls nicht aus. Diese allgemeinen Zusammenhänge spiegeln sich in der gesichteten Literatur wider. Deutlich heben sich in den historischen Texten die vogtländischen Schwarmbeben mit ihrer Ausstrahlung auf einen Großteil des Erzgebirges, aber auch markante Fernbeben des Alpen- und süddeutschen Raumes hervor. [2] Gemäß dem jeweiligen Zeitgeist der Autoren wurden für die Ursachen von Erdbeben sehr verschiedene Erklärungen abgegeben.