Quellenband 11

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sicily and the Surrender of Italy

United States Army in World War II Mediterranean Theater of Operations Sicily and the Surrender of Italy by Albert N. Garland and Howard McGaw Smyth Assisted by Martin Blumenson CENTER OF MILITARY HISTORY UNITED STATES ARMY WASHINGTON, D.C., 1993 Chapter XIV The Climax Sardinia Versus the Mainland The successful invasion of Sicily clarified strategic problems and enabled the Allies to turn from debate to decision. The Combined Chiefs of Staff at the TRIDENT Conference in May had directed General Eisenhower to knock Italy out of the war and contain the maximum number of German forces, but they had not told him how. Preparing to launch operations beyond the Sicilian Campaign, AFHQ had developed several outline plans: BUTTRESS, invasion of the Italian toe by the British 10 Corps; GOBLET, a thrust at the ball of the Italian foot by the British 5 Corps; BRIMSTONE, invasion of Sardinia; and FIREBRAND, invasion of Corsica. But a firm decision on the specific course of action to be taken was still lacking.1 The four plans, Eisenhower had explained to Churchill during the Algiers meetings in June, pointed to two broad alternative courses. If the Axis resisted vigorously in Sicily, thereby forecasting high Italian morale and a bitter and protracted struggle for the Allies, then BRIMSTONE and FIREBRAND, insular operations, were preferable. Otherwise, operations on the Italian mainland were more promising. Despite Churchill's articulate enthusiasm for the latter course, Eisenhower had made no commitment. He awaited the factual evidence to be furnished in Sicily. Meanwhile, the Americans and British continued to argue over strategy. -

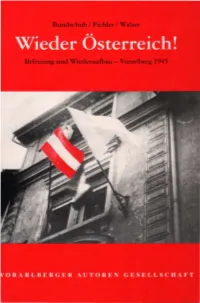

Wieder Österreich-Ocr Verr.Pdf

Bundschuh / Pichler / Walser Wieder Österreich! Befreiung und Wiederaufbau - Vorarlberg 1945 Herausgegeben von der Johann-August-Malin-Gesellschaft. Gefördert vom Land Vorarlberg. Johann A. Malin (1902 - 1942) Die Johann-August-Malin-Gesellschaft ist ein historischer Verein, be nannt nach dem 1942 in München-Stadelheim hingerichteten Vorarlberger Widerstandskämpfer Johann August Malin. Das Ziel des Vereins ist die Erforschung und Dokumentation der regionalen Zeit geschichte. Werner Bundschuh / Meinrad Pichler / HaraldWalser Wieder Österreich! Befreiung und Wiederaufbau -Vorarlberg 1945 VORARLBERGER AUTOREN GESELLSCHAFT Titelmotiv: Der weißen Fahne folgt die österreichische. Bregenz, am 1. Mai 1945. Foto: Archiv der Landeshauptstadt Bregenz © Vorarlberger Autoren Gesellschaft, Bregenz 1995 Alle Rechte vorbehalten. Produktion: Werner Dreier, Bregenz Druck und Bindung: J.N. Teutsch, Bregenz Printed in Austria ISBN 3-900754-16-0 Inhalt Befreiung und Wiederaufbau - Vorarlberg 1945 Vorbemerkungen (Meinrad Pichler), S. 7 Meinrad Pichler: Am Ende eines Irrwegs, S.13 Harald Walser: Vorarlbergs Startbedingungen in die Zweite Republik, S. 39 Wemer Bundschuh: Das befreite Land - Die "Besatzungszeit", S. 59 Abkürzungen, S. 113 Literatur, S. 114 Bildquellennachweis, S. 119 Befreiung und Wiederaufbau - Vorarlberg 1945 Vorbemerkungen Den Anlaß für diese Broschüre gibt das Datum, ihre Notwendigkeit diktieren die aktuellen politischen Verhältnisse und den Inhalt bestimmt unsere Absicht aufzuklären. 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 50 Jahre nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus tun sich viele Östereicher immer noch schwer damit, die alliierten Truppen, die zwischen Ende April und Anfang Mai 1945 in Österreich einmarschierten, als Befreier anzuse hen. Dies resultiert aus einer schwierigen historischen Selbstzuordnung der Österreicher bis hin zum Jahre 1938 und ihrer daraus erwachsenen ambivalenten Stellung innerhalb des nationalsozialistischen Deutsch land. -

La Piu' Grande Prigionia in Italia

ANNO XXVII N. 3 (82) SETTEMBRE NOVEMBRE 2013 DELLA FONDAZIONE DELLA R.S.I. ISTITUTO STORICO Sped. A.P. Legge 46/2004 art. 1, comma 1 e 2 Filiale Bologna Direttore responsabile Arturo Conti 3 7 0 C A M P C E N T R A L M E D I T E R R A N E A N A R E A L A P I U ' G R A N D E P R I G I O N I A I N I TA L I A "Deutsche Lager" anche per Militari RSI Il Campo di Rimini definito dai tedeschi Enklave fu chiuso con la partenza dall'Italia del detentore britannico. A comandare il servizio dei multicolori guardiani erano stati i Carristi della 21. Brigata, insediata all'Hotel Boemia di Riccione, che lasciarono la penisola in coincidenza con il formale addio dei vincitorioccupanti del 14 dicembre 1947 da Livorno (ACTA n.76). Dal 15 maggio 1945, esclusi i centri cittadini di Riccione, Rimini, Cesenatico e Cervia, venne attrezzata per concentramenti di lunga durata degli sconfitti una fascia costiera triangolare, consistente in 1 Km a Riccione e in 5 Km al limite Nord, segnata dal fiume Savio nel tratto Borgo Pasini di Castiglione di Cerviamare. Furono requisiti, oltre gli spazi pubblici, 40 alberghi, 147 ville, 16 colonie e 5 fabbriche. L'evacuazione della popolazione riguardò 20 Comuni. Ognuno dei 16 recinti di 1 Kmq (doc. A), con filo spinato e torrette di sorveglianza, prevedeva primitive tende per 10 mila ristretti. Nel 1945 i ristretti ammontarono a 150 mila (di più i registrati, a rotazione). -

Valentin Feurstein Geb.18.01.1885 Bregenz / Vorarlberg Gest

General der Gebirgstruppe Valentin Feurstein geb.18.01.1885 Bregenz / Vorarlberg gest. 08.06.1970 Innsbruck / Österreich Kommandant der Alpenfront Ritterkreuz am12.08.1944 als General Heer Auszeichnungen Beförderungen Bayerischer Militär-Verdienstorden IV.Klasse mit Schwertern 1906 Leutnant Österreichische Kriegserinnerungsmedaille am 26.06.1933 1911 Oberleutnant Österreichisches Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration 1915 Hauptmann Orden der Eisernen Krone III.Klasse mit Schwertern 1920 Major Österreichisches Militär-Jubiläums-Kreuz 1921 Oberstleutnant EK II am 05.09.1939 1928 Oberst EK I am 09.10.1939 1935 Generalmajor Ehrenkreuz für Frontkämpfer 1938 1938 Generalmajor in der Wehrmacht Sudetenland-Medaille am 10.08.1939 1939 Generalleutnant 1941 General der Gebirgstruppe Ritterkreuz als Kommandierender General des LI. Gebirgs-A.K., Valentin Feurstein nahm als junger Generalstabsoffizier am Ersten Weltkrieg in der k.u.k. Armee teil und wurde 1920 als Hauptmann in das österreichische Bundesheer übernommen. 1933 war er als Oberst der zugeteilte Offizier des Brigadekommandanten der 1. Brigade im Burgenland. Im Range eines Generalmajors trat er am 1. April 1937 als Kommandant der 3. Division in St. Pölten seine neue Dienststellung an. Nach dem Anschluss wurde er als Kommandeur der 2. Gebirgs-Division im Polenfeldzug und in Norwegen eingesetzt, 1943 kämpfte er in Italien. Am 12. August 1944 wurde ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Am 28. April 1945 erklärte er in seiner Funktion als Festungskommandant angesichts anrückender französischer Truppen Bregenz zur Offenen Stadt und wurde noch am selben Nachmittag von Gauleiter Franz Hofer als Festungskommandant abgesetzt. Nachfolger wurde General der Infanterie Hans Schmidt, aber auch dieser weigerte sich, Bregenz „bis auf den letzten Mann“ zu verteidigen und einigte sich mit Generalfeldmarschall Albert Kesselring, nur die strategisch wichtige Klause zu verteidigen. -

Dornbirner Schriften Beiträge Zur Stadtkunde 46

Dornbirner Schriften Beiträge zur Stadtkunde 46 Die Schriftenreihe „Dornbirner Schriften“ wird vom Stadtarchiv Dornbirn unter der Leitung von Stadtarchivar Mag. Werner Matt gemeinsam mit Mag. Harald Rhomberg herausgegeben. 1 Medieninhaber und Vertrieb: Stadt Dornbirn Inhalt Stadtarchiv, Marktplatz 11, A-6850 Dornbirn Vorwort 4 Schriftleitung: Mag. Werner Matt Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter Drei aufschlussreiche Dokumente zur (Dornbirner) Zeitgeschichte 6 Dr. Ulrike Unterthurner Eine Hinführung Dr. Petra Zudrell Meinrad Pichler Lektorat: 1934, 1935 und 1936 – Jeden Tag eine Seite 16 Mag. Harald Rhomberg Anton Thurnher, Tagebuchschreiber, Kaufmann und Traubenwirt von Mühlebach Bildredaktion: Helga Platzgummer Werner Matt Abonnentenbetreuung und Bestellwesen: „Im schlimmsten Fall könnte mir dies den Kopf kosten ...“ 118 Christian Tumler Die Kriegstagebücher von Prof. Adolf Wohlgenannt Autoren: Werner Bundschuh Dr. Werner Bundschuh, Schloßgasse 11b, 6850 Dornbirn Mag. Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 11, 6850 Dornbirn „Mein Gott, wie haben sie uns beschissen!“ 206 Mag. Meinrad Pichler, Riedergasse 8, 6900 Bregenz Anmerkungen zu den autobiographischen Aufzeichnungen Für den Inhalt der Texte sind ausschließlich „Von einer Weltanschauung zur Entnazifizierung“ von Dr. Heino Laschitz die Autorinnen und Autoren verantwortlich. Werner Bundschuh © Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Die teilweise oder vollständige Wiedergabe von Texten oder Abbildungen aus dem Heft ist nur mit Genehmigung der Schriftleitung nach Geneh- migung durch die Autoren gestattet. Gestaltung: Luger Grafik, Bregenz Druck: Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, Dornbirn ISBN 978-3-901900-55-6 Dornbirn 2018 2 3 Vorwort Tagebuchs Thurnher ehrenamtlich digitalisiert und transkribiert hat. -

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va

GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 62. Records of German Field Commands: Corps (Part Vn) (I, LH - XCI Corps) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1970 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as Microfilm Publication T314. Those desiring to purchase microfilm should write to the Publications Sales Branch, NARS, GSA, Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not be- lieved to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 62,. Records of German Field Commands; Corps (Part VII) (I, LII - XCI Corps) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1970 P R E 3 E The Guides to German Records Microfilmed at Alexandria. Va. Channel Islands in 1942 and 1943, in Belgium from 1942 to 1944, constitute a series of finding aids describing National Archives in the Netherlands from 1942 to 1945, in Italy in 1943 and 1944, microfilm that reproduces seized records of German central, re- and in Greece in 1943 and 1944; and the occupation of Hungary in gional, and local government agencies, and of military commands 1944. -

Masterarbeit

Masterarbeit Titel der Masterarbeit: „Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt!“ - Der „Abwehrkampf“ der „Hitlerjugend“ in den letzten Kriegsmonaten mit besonderer Berücksichtigung des Kampfes um Scharnitz und des Kriegsendes in Tirol im Mai 1945 Verfasser: Dominik ENDER, BA 01116297 angestrebter akademischer Grad: Master of Arts (MA) Innsbruck, 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt: C 066 803 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium Geschichte Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Albrich „Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt!“ Der „Abwehrkampf“ der „Hitlerjugend“ in den letzten Kriegsmonaten mit besonderer Berücksichtigung des Kampfes um Scharnitz und des Kriegsendes in Tirol im Mai 1945 HJ-Bann Patch, [http://www.alteregaliazone.net/wp-content/uploads/2016/01/HJ_FLAGBEARER.jpg], eingesehen 22.09.2017. Eigene Darstellung. 2 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung ................................................................................................................................ 4 1. Quellenlage ............................................................................................................................. 7 2. Die ideologische Prägung der Hitlerjugend ........................................................................... 8 2.1 Die „Wehrertüchtigungslager“ der Hitlerjugend ............................................................ 13 2.2 Von der Hitlerjugend in die deutschen Streitkräfte ........................................................ 16 2.3 Die „Verführung“ -

XLI - LI Corps)

GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 61. Records of German Field Commands: Corps (Part VI) (XLI - LI Corps) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1969 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as Microcopy No. T-314. A price list appears on the last pages. Those desiring to purchase microfilm should write to the Publications Sales Branch, The National Archives, Washington, D.C. 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA- No. 6l. Records of German Field Commands: Corps (Part VI) (XLI - LI Corps) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: R E F A E The Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. The provenance to which each record item is attributed is the constitute a series of finding aids describing National Archives unit headquarters that created it (i.e., kept it on file), microfilm that reproduces seized records of German central, re- although a large proportion of the items had in fact already gional, and local government agencies, and of military commands been retired to depositories of the Heeresarchiv Potsdam. -

Kjoerstad, Ola (2010) German Officer Education in the Interwar Years. Mphil(R) Thesis. Copyright A

Kjoerstad, Ola (2010) German officer education in the interwar years. MPhil(R) thesis. http://theses.gla.ac.uk/2002/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the Author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] German Officer Education in the Interwar Years. Frei im Geist, fest im Charakter!1 Author: Ola Kjoerstad Submitted for MPhil War Studies Department of History University of Glasgow June 2010 © Ola Kjoerstad 2010-06-01 1 Minister of Defence Wilhelm Groener in a speech to the school of infantry cited in Militär Wochenblatt, 1930, no 25, (Berlin, E.S. Mittler und Sohn,), column 962. Abstract This dissertation is trying to discover some of the reasons why the Germans were so successful on the tactical level during World War II. Several factors contributed to this. The dissertation however, will limit itself to focussing on the human side of it. To be more specific it will look into which personal qualities the Germans looked for in their officers, and how these were developed, and claim that: In German officer development in the interwar years, the framework and environment in which the education and training took place were even more important than the content.