Newsletter Küstenkanuwandern (Nr

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

KK April 2011

KAYAK KAPERS April 2011 Wet start for the 2011 Marathon Series The 2011 marathon series began at Woronora on March 19, with In the 9-division format, divisions 1-6 remain as 20km events. Sutherland Shire Canoe Club hosting the first race in a 9-event Division 7 is 15km. Division 8, over 10km, is intended for paddlers program. Despite a menacing weather forecast and heavy rain falling just starting out or for “those who think they can be more competitive on the day, the race attracted over a hundred competitors which was over this distance”, and division 9, also over 10km, is for “veterans pretty respectable in the circumstances. who want to be competitive but not do the longer distances”. Lane Cove had 15 boats in the various divisions. Although this is And some worthwhile and overdue promotion has come in the a fair representation for any single club, many of our regulars were missing. The inclement weather and a harbour series race scheduled for the following day no doubt contributed to this. Toby Hogbin was our star performer on the day, clearing out in division 2 and winning by a country kilometre, as they say in this metric age. His time of 1.37.43 was outstanding in the conditions and nearly 3 minutes ahead of the nearest competitor. There were no portages due to the race starting at high tide and covering the beach, but Toby joked with others that if they could find a portage close to a suitable coffee shop he was prepared to pull in. -

Issue 1, Summer 1984, Page 6

Issue 1, Summer 1984, page 6: “The Aleut Baidarka” by George Dyson: History, Aleut, Baidarka Issue 1, Summer 1984, page 10: “Anatomy of a Baidarka” by David Zimmerly: History, Baidarka, Line drawing, Aleut Issue 1, Summer 1984, page 13: “Confessions of a Hedonist” by John Ince: Bathing, Beach tubs Issue 1, Summer 1984, page 14: “ Coastal Rewards” by Lee Moyer: Environment, Marine mammals, observation of, Food, Foraging, Low impact Issue 1, Summer 1984, page 16: “Taking Aim” Environment, British Columbia, Logging Issue 1, Summer 1984, page 20: “A Sobering Lesson” by Derek Hutchinson: Safety, Accident report, Britain Issue 1, Summer 1984, page 22: “What If?” by Matt Broze: Safety, Accident report, New Hampshire, British Columbia Issue 1, Summer 1984, page 26: “Northwest Passage” Journey, Northwest Territories Issue 1, Summer 1984, page 34: “ Baby Gray” by Art Hohl: Environment, Safety, Accident report, Marine mammals, Whale collision with kayak Issue 1, Summer 1984, page 37: “San Juans” by Steven Olsen: Destination, Washington, San Juan Islands Issue 1, Summer 1984, page 39: “Getting Started” by David Burch: Navigation, Basic equipment Issue 1, Summer 1984, page 41: “Tendonitis” by Rob Lloyd: Health, Tendonitis, Symptoms and treatment Issue 1, Summer 1984, page 45: “To Feather or Not to Feather” by John Dowd: Technique, Feathering paddles Issue 1, Summer 1984, page 46: “New on the Market” Equipment, Paddle float review Issue 2, Fall 1984, page 6: “Of Baidarkas, Whales and Poison Tipped Harpoons” by George Dyson: History, Aleut, Baidarkas -

2010 Annual Report

Contents 1. Message from the Australian Sports Commission ............................................................................................................. 4 2. Our Partners in Sport ....................................................................................................................................................... 5 3. Our Year in Focus ............................................................................................................................................................. 6 3.1. President’s Report ............................................................................................................................................................. 6 3.2. Chief Executive’s Report .................................................................................................................................................... 7 4. Our People ..................................................................................................................................................................... 10 5. Our Award Winners 2008‐09 ........................................................................................................................................... 11 6. Our Website ................................................................................................................................................................... 12 7. Our Teams .................................................................................................................................................................... -

The Long Reach of the Past

SeaTrek The Long Reach of the Past www.vskc.org.au Winter 2016 Issue 86 The VSKC Bass Strait, and take their kayaks its annual general meeting held to remote and interesting areas. as part of a weekend of activities The Victorian Sea Kayak Club Equally, we all love relaxing short on and off the water, with was formed in 1979, aimed at trips in our local waters, with informative training sessions and bringing together sea kayakers in plenty of time to socialise. presentations from interesting our part of the world, creating We welcome new members and speakers. We run a range of club opportunities to meet and encourage a culture in which trips throughout the year for all organise trips, and to promote members help each other with levels of ability, helping members the interests of sea kayakers. skills, gear, safety, trip to improve their proficiency and Club members have done some information and organisation. take part in trip leadership. We marvellous and sometimes very The club runs training courses keep in touch through this challenging trips by sea kayak and has a grading system, website, email news, and our club around our nearby coasts of although training is not aimed at magazine Sea Trek. Victoria and Tasmania and absolute novices. New members For more information read go to further afield. Our founding are expected know something of the Docs and Downloads link members made the first sea sea kayaking, have access to a from the Web page, and kayak circumnavigation of kayak, and be ready to explore download our Operating Tasmania and the first south to the marvellous opportunities Principles and Membership north crossing of Bass Strait. -

Sea Canoeist Newsletter 127 ~ February – March 2007

THE SEAThe Sea CanoeistCANOEIST Newsletter NEWSLETTER No. 127 February - March 2007 The Journal of the Kiwi Association of Sea Kayakers (N.Z.) Inc. - KASK No. 27 February - March 2007 David Winkworth with the forum organizing committee ladies: from Luxury camping at Mistletoe Bay left, Iona Bailey, Cathye Haddock, Chris & Lyn Roberts, Brent & Helen Dale Susan Cade & Helen Woodward KASK KASK FORUM 2007 ANAKIWA Kristin Nelson. with Stephen Counsell’s anti-Polar Bear spray. Evan Pugh, the only bloke Paul Hayward with on the 2007 forum committee his haul of photo competition prizes Minimalist camping style Ross & John Mike Wilkin - Paddle float rescue demo Mistletoe Bay, the morning after the campout 2 The Sea Canoeist Newsletter INDEX EDITORIAL Well I do indeed remember the night at EDITORIAL p. Andrew McAuley Bundeena; the NSW Sea Kayak Club LETTERS TO THE EDITOR So near and yet so far, seems to sum up called it a ‘Living Legends’ evening. Re Auckland Kayak Trails how close Andrew McAuley came to Andrew gave a talk on his recent 00 from: Jim Dilley p.4 completing the first solo kayak cross- mile Gulf of Carpentaria crossing, and Paddle Leashes ing of the Tasman Sea. Martin and I marvelled at how he had spent six from: Mike Scanlan p.2 Fiona Fraser, and I, were at Milford days and nights in the cockpit of his Four Letter Words on 0 February, ready to paddle out single kayak. I can’t recall my slide from: Chris Hinkley p. and meet Andrew early next morning, show, but I clearly recall some of An- Day Hatch Lids when news broke of the emergency drew’s slides, particularly his naked, from: Dave Winkworth p. -

Cracked Boat? Fix It Quick with the NSR-Sport Blue Light Cured Resin [

Cracked Boat? Fix it Quick with the NSR-Sport Blue Light Cured Resin [... http://www.paddlinginstructor.com/blog/88888902/4096-cracked-boat-fix... search... LOCAL WEB BLOGS IMAGES CRACKED BOAT? FIX IT QUICK WITH THE NSR-SPORT BLUE ABOUT ME LIGHT CURED RESIN [REPAIR GOO] The kind folks from North Sea Resins sent me a sample of their recently introduced emergency repair kit for both plastic and fibreglass canoe or kayaks. It’s slightly different then the many other repair kits on the market in David H. Johnston that the curing process is activated by blue spectrum light and Toronto, Ontario, Canada cures in under 30 seconds. View my complete profile When I unboxed the kit, I was presented with a Camelbak water "Bring a compass, it's awkward bottle (as a watertight storage container) filled with fibreglass cloth, when you have to eat your friends." a plastic applicator tab, a black syringe filled with resin, two sheets of sandpaper and a blue LED light to activate and cure the resin. Of course I wanted to try it out but sadly I don’t own a boat that KEEP CURRENT currently has holes or cracks in it. To solve that problem I raced down to my local paddling school and found a white rental canoe that, well let’s say was slightly far from brand new. It was perfect with a large gauge in the bow that was left there from some loving renters this past summer. It was screaming to be fixed by some sort of resin providing it could be fixed in under 1 minute. -

Newsletter Küstenkanuwandern (Nr

Newsletter Küstenkanuwandern (Nr. 37/12) (Aktuelle Infos: 1.09.12 – 15.11.12) Udo Beier, DKV-Referent für Küstenkanuwandern, informiert zu den folgenden Themen: Ausbildung, Ausrüstung, Befahrensregelung/Recht, Geschichte, Gesundheit, Literatur/Links, Natur, Revier/Inland, Revier/Ausland, Wetter ---------------------------------- 13.11.2012 Bora (Kroatien) (Wetter) 12.11.2012 OCEAN PADDLER: Heft 32 zur Ansicht downloadbar (Literatur) 09.11.2012 Freya Hoffmeister: Mut erzeugt Unmut!? (Geschichte) 08.11.2012 Ionische Inseln: ein weiteres Traumziel (Revier/Ausland) 07.11.2012 Grönland: ein Traumziel? (Revier/Ausland) 31.10.2012 Freya: 10.000 km unterwegs und noch kein bisschen müde (Geschichte) 25.10.2012 Inuit-Kajaks: Was haben wir uns von diesen Qayaqs abgeschaut? (Ausrüstung) 21.10.2012 Freya kann nun Chile „abhaken“ (Geschichte) 19.10.2012 Rund Rügen in 7 Tagen (Revier/Ausland) 17.10.2012 TOURYAK 500 (500x63 cm; 460 Lit. Vol.) von PRIJON (Ausrüstung) 16.10.2012 Fast halb rum um Mallorca (Revier/Ausland) 15.10.2012 Rund Insel Orust (west-schwedische Schärenküste) (Revier/Ausland) 14.10.2012 Rund Großbritannien & Co. (Revier/Ausland) 11.10.2012 Ups! Freya’s & Peter’s 295. Fahrtentag (Ausbildung) 09.10.2012 Vor-Frühlingstour von Harlesiel nach Wangerooge (Revier/Inland) 08.10.2012 Herbstfahrt: Neuharlingersiel – Wangerooge – Harlesiel (Revier/Inland) 07.10.2012 Freya Hoffmeister: Same Procedure as Every Day? – Freya’s 290. + 291. Fahrtentag (Ausbildung) 30.09.2012 IP-X7: Wirklich Wasserdicht? (Ausrüstung) 29.09.2012 Wassertiefen & Watthöhen lt. Seekarte (Ausbildung) 27.09.2012 Rund Hiddensee in 2 Tagen (Revier/Ausland) 18.09.2012 OCEAN PADDLER. Heft 31 (2012) zur Ansicht downloadbar (Literatur) 06.09.2012 Rund Mön in ein paar Tagen (Revier/Ausland) 03.09.2012 Hohe Paddelstütze (Ausbildung) ---------------------------------- 13.11.2012 Bora (Kroatien) (Wetter) Die Bora wird ausgelöst, wenn ein Hoch über Mitteleuropa bzw. -

Narrative Identity, Sea Kayak Adventuring and Implications for Outdoor Adventure Education

COPYRIGHT NOTICE FedUni ResearchOnline http://researchonline.federation.edu.au This is the published version of the following article: Miles, B., Wattchow, B. (2015) The mirror of the sea: Narrative identity, sea kayak adventuring and implications for outdoor adventure education. Australian Journal of Outdoor Education, 18(1), pp. 16-26. Copyright © of Australian Journal of Outdoor Education is the property of Outdoor Council of Australia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. Recognition-primed decision theory REFEREED ARTICLE Australian Journal of Outdoor Education, 18(1), 16–26, 2015 Martin, B., Schmid, D. & Parker, M. (2009). An About the authors The mirror of the sea: Narrative identity, sea kayak adventuring exploration of judgment and decision making among novice outdoor leaders: A dual-processes Mike Boyes is an Associate Professor in Outdoor Recreation at the and implications for outdoor adventure education approach. Journal of Outdoor Recreation, Education, School of Physical Education, Sport and Exercise Sciences at the and Leadership, 1(1), 38–54. University of Otago, New Zealand. His research interests include Beau Miles and Brian Wattchow teaching and learning in the outdoors, outdoor leadership, and Monash University McCammon, I. (2004). Heuristic traps in recreational adventure engagement by older people. avalanche accidents: Evidence and implications. Contact: [email protected] Avalanche News, 68(Spring), 1–10. Abstract Tom G. Potter is an Associate Professor in the School of Outdoor This paper explores the complex and changing nature of adventure as a form of cultural practice. -

Sea Canoeist Newsletter

ISSN 1177-4177 THE SEA CANOEIST NEWSLETTER The Journal of the Kiwi Association of Sea Kayakers (NZ) Inc - KASK No. 131 October - November 2007 The Sea Canoeist Newsletter INDEX EDITORIAL dumpers. As of today (19 December) EDITORIAL p. 3 So much to write about and so little Freya has completed what I view as space this editorial. the crucial stage around Fiordland, KASK & NETWORK REPORTS and as long as the brilliant La Nina National Pleasure Boat Forum Best wishes from Linda Ingram (photo summer continues, she should fi nish by Julie Reynolds p. 8 below) our very effi cient KASK ad- her South Island circuit by at Okiwi ministrator, and myself, for the Festive Bay (south-west of French Pass) in SAFETY Season and the New Year. early 2008. Maritime Draft Kayak Strategy by John Marshall p. 4 Keep safe on the seas, keep your SAFETY Too Much Safety - ‘Opinion’ emergency communication equipment Thanks to committee member Julie by Colin Quilter p. 4 either on your PFD or very handy in Reynolds for attending the National Andrew McAuley. After the Inquest a bail-out bag, and please remember Pleasure Boat Forum, recently held in by Paul Caffyn p.13 if you start out as a paddling pod, to Auckland. Her report and the overview fi nish paddling in that pod. by John Marshall on a draft kayaking THE ‘BUGGER!’ FILE strategy are worth seriously consider- One Lemon Missing ANDREW MCAULEY ing. Colin Quilter, whose ‘opinion’ by Bill Anderson p. 6 Martin Fraser and myself attended piece is reprinted from the Auckland the Invercargill coroner’s inquest for Canoe Club newsletter, poses a future NZ TRIP REPORTS Andrew. -

Weather Craft for Sea Kayakers Are You Ready for Rock ’N Roll? Corsica Murray River Colorado

THE MAGAZINE OF THE NSW SEA KAYAK CLUB ISSUE 96 | MARCH 2015 WEATHER CRAFT FOR SEA KAYAKERS ARE YOU READY FOR ROCK ’N ROLL? CORSICA MURRAY RIVER COLORADO ALSO INSIDE: Book Review | Vancouver | Shoulder Pain | Free Your Knees Front Cover: Garry Wright contemplating the dark clouds approaching Sydney Harbour. Gippsland Kayak Company Princes Hwy, Stratford, Victoria 3862 Ph: 0429 489 249 Email: [email protected] Website: www.gippslandkayakcompany.com.au CONTENTS NSW Sea Kayak Club Inc. From the President’s Deck 3 PO BOX R1302, ROYAL EXCHANGE NSW 1225 From the Editor’s Desk 4 The NSWSKC is a voluntary organisation run by members who give their time freely to the Saltiest Article 4 club. Membership is offered yearly. Please see the website for details and application. So, how do You get to Work? 5 www.nswseakayaker.asn.au Rock ’n Roll 2015 6 PRESIDENT: TRIPS CONVENOR: New Year’s Eve on Sydney Harbour 7 Campbell Tiley Shaan Gresser [email protected] [email protected] Shoulder Pain and Paddling 9 VICE PRESIDENT: ROCK ’N ROLL COORDINATOR: Weather Craft for Sea Kayakers 12 Adrian Clayton David Linco Book Review 22 [email protected] [email protected] Sea Skills: Training and Assessment 23 SECRETARY/TREASURER: INTERNET COORDINATOR: Paddling by the Seat of your Pants 26 Rae Duffy Stephan Meyn [email protected] [email protected] Corsica Sea Kayaking Trip 28 Lower Colorado River 32 TRAINING COORDINATOR: EDITOR: Stuart Trueman Steve Hitchcock The Murray Instalment Plan 33 [email protected] [email protected] Incident off Cape Banks 38 Contributions yes please! Salt the magazine of the NSW Sea Kayak Club is published three to four times a year by the NSW Sea Kayak Club. -

The Magazine of the Nsw Sea Kayak Club Issue 107 | April 2018

THE MAGAZINE OF THE NSW SEA KAYAK CLUB ISSUE 107 | APRIL 2018 THe final coast boast | Old Sea Dog | Kayak Fests| Incident at Wattamolla mid‑north coast | Hobart to Bicheno | Canada | Bass Strait 2 This page:You can take the boy off the farm...Campbell Tiley gets a tow from his fellow paddlers (Image - Nick Blacklock) Cover: Jen Harrison admires the cliffs on the East Coast of Tasmania (Image - Les Allen) CONTENTS NSW Sea Kayak Club Inc. From the President’s Deck 3 PO BOX R1302, ROYAL EXCHANGE NSW 1225 From the Editor’s Desk 3 Training Coordinator Update 4 The NSWSKC is a voluntary organisation run by members who give their time Old Sea Dog at 85 5 freely to the club. Membership is offered yearly. Please see the website for details and application. www.nswseakayaker.asn.au All new NSWSKC members 6 Ocean Guardians 7 PRESIDENT: TRIPS CONVENOR: Tony Murphy Selim Tezcan KASK Kayakfest 8 [email protected] [email protected] WA Kayak Fest 10 Lake Tekapo Double Drowing 12 VICE PRESIDENT: ROCK ’N ROLL COORDINATOR: Neil Duffy Simon Swifte Wattamolla incident 14 [email protected] [email protected] Garmin inReach 15 The Coast Boast 17 SECRETARY/TREASURER: INTERNET COORDINATOR: Paul Thomas Mark Wingrave Club Trips [email protected] [email protected] Batemans Bay Explorer 20 TRAINING COORDINATOR: EDITOR: Bouncing off Broughton 22 Megan Pryke Ruby Ardren Swallow Rock to Kurnell 24 [email protected] [email protected] Private Trips Contributions yes please! Salt the magazine of the NSW Sea Kayak Club is published three to four times a Cockatoo Island 26 year by the NSW Sea Kayak Club. -

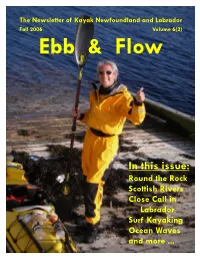

Fall 2006 Volume 6(2) Ebb & Flow

The Newsletter of Kayak Newfoundland and Labrador Fall 2006 Volume 6(2) Ebb & Flow In this issue: Round the Rock Scottish Rivers Close Call in Labrador Surf Kayaking Ocean Waves and more ... KNL Board: President’s Message President: Ty Evans Vice-President: Peter Noel Secretary: Leslie Wells Treasurer: Sue Duffett Past-President: Neil Burgess Directors: Sea Kayaking: Paul Benson Changes at the Helm ... Whitewater: Andrew Stewart Safety: Marie Wall As your new president I want to thank the outgoing members of the KNL Conservation: Barbara Young Board (Darren McDonald, Mark Simpson, Louise Green, Ian Fong and At-large: Dave Ennis Deanne Penney) for their contributions in making our club the success it is today. I would also like to welcome our new board members (Paul Benson, Chapter Representatives: Andrew Stewart, Marie Wall, Dave Ennis, Barb Young and Ray Dunphy). Central: Cathy Peddle I would like to thank our outgoing president Neil Burgess for all his efforts. West Coast: Ray Dunphy During Neil’s leadership a lot of big ticket items have finally been put to bed. Things like the Constitution, Strategic Planning and the Environ- Ebb & Flow Editor: mental Code of Ethics, just to name a few. This hard work leaves our new Neil Burgess board in a position to muster our energies and focus more on our member- ship. We look forward to hearing your thoughts and ideas — it’s the key to Letters to the Editor: our success. So please feel free to contact any of our board members with Address your letters and comments your suggestions, comments or concerns.