Zuffenhausen Historisch Gesehen (PDF)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jahresbericht 2014

Jahresbericht 2014 Materialbild, o. T. 2013, 100 x 100 cm, Hans Ginter Seit 1921 Ihre Bank im Stuttgarter Norden! Volksbank Zuffenhausen eG 2 JAHRESBERICHT 2014 MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG JAHRESBERICHT 2014 Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Zuffenhausen eG überreichen Ihnen mit den besten Empfehlungen den Bericht über das Geschäftsjahr 2014. JAHRESBERICHT 2014 3 INHALTSVERZEICHNIS JAHRESBERICHT 2013 Tagesordnung . 4 Unsere Bank . 5 Jubilare . 6 Mitgliederreisen 2014 . .8 Veranstaltungen . 9 GewinnSparen . 12 SEPA . 13 webErfolg. 14 BeratungsQualität . 16 Die eigene Immobilie . 18 Firmenkunden . 20 Mitgliedschaft . 22 Onlinebanking . 24 Arbeitgeber Genossenschaftsbank . 26 Genossenschaftliche Finanzgruppe . 28 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland . 30 Bilanz . 36 Gewinn- und Verlustrechnung . 38 Bericht des Vorstands (gekürzte Fassung) . 39 Bericht des Aufsichtsrats . 43 Anhang (gekürzte Fassung) . 44 Impressum . 45 4 JAHRESBERICHT 2014 VERTRETERVERSAMMLUNG TAGESORDNUNG am 11. Mai 2015, um 19.00 Uhr, in der Turn- und Festhalle der Hohensteinschule in Stuttgart-Zuffenhausen 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014 Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 3. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats 4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts 5. Beschlussfassung über a) Feststellung des Jahresabschlusses 2014 b) Verwendung des Jahresüberschusses c) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 d) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 6. Wahlen zum Aufsichtsrat 7. Beschlussfassung zur Neufestsetzung der Kreditbeschränkung gemäß § 49 GenG 8. Verschiedenes JAHRESBERICHT 2014 5 UNSERE BANK Vorstand Adelheid Raff, Vorsitzende Joachim Dieffenbacher Ansgar Schmid Aufsichtsrat Dr. rer. nat. Gerhard Liebing Vorsitzender (seit 19.05.2014) Chemiker i. -

International Fellowship Class 2020/2021 Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen Application Form

FPGZ FERDINAND PORSCHE GYMNASIUM International Fellowship Class 2020/2021 ZUFFENHAUSEN Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen Application Form Please use this form to apply for the International Fellowship Class (IFC) at the Ferdinand-Porsche-Gymnasium, a state grammar school in Stuttgart-Zuffenhausen. The application has three distinct sections. Please fill in the required fields of the first section yourself; the second section should be completed by your parents, and the third by your current school. Read each page carefully, and complete the form. Please ensure your handwriting is legible, using block letters. Finally, you and your parents must sign the form separately. Please attach a copy of a recent school certificate showing grades in your native language as well as in English, Maths, and German (if applicable). All personal data will be handled with the greatest care and will only be used for purposes of the IFC. The information is needed to find a suitable host family for you as well as to ensure your stay in Stuttgart will be as successful as possible. This application form and all relevant documents must reach us by 15 March 2020. Please scan the application and all relevant documents in order and send them, preferably as one pdf file, to [email protected] We suggest a scan resolution of 150dpi. Alternatively, you can send the documents to the following postal address: Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen International Fellowship Class Haldenrainstr. 136 70437 Stuttgart Germany/Deutschland Please keep in mind that overseas mail needs two or three weeks for delivery. Please make sure you have read all the available information on the IFC on our website http://www.fpgz.de before you apply. -

Heart Pounding, Straight from the Factory European Delivery at Zuffenhausen and Leipzig Contents

Heart pounding, straight from the factory European Delivery at Zuffenhausen and Leipzig Contents. Factory Collection 4 Zuffenhausen and Leipzig 6 Welcome to Zuffenhausen 8 Factory Collection at Zuffenhausen 10 Information and addresses 16 The direct route to Zuffenhausen 18 Welcome to Leipzig 20 Factory Collection at Leipzig 22 Information and addresses 28 The direct route to Leipzig 30 Frequently asked questions 32 Summary 34 Emission values at a glance 37 Porsche Exclusive 38 Driver’s Selection by Porsche Design 38 Panorama 39 4 | Factory Collection | 5 The night before you won’t be able to sleep. The night after you won’t want to. Factory Collection. You’ve been thinking about your new One of the highlights at Zuffenhausen is Porsche for a long time. You have the Porsche Museum. At Leipzig it’s the weighed all of the reasons, both emotion- FIA-certified Porsche racetrack, where you al and rational, and if we were to guess, will receive dynamic vehicle instruction we would bet the emotional reasons were from a qualified Porsche instructor. And a touch stronger. the best experience? When you sit in your own Porsche vehicle and start the engine We know the feeling all too well, and of for the first time. course, we want to increase yours even more: with a day that you will never forget. So, from a rational point of view, it is The first day with your new Porsche – when quite a special day. From an emotional you pick it up from the Porsche factory. point of view, a truly personal day – yours. -

Anfahrtsplan Porsche Zuffenhausen

Porsche in Zuffenhausen Die Umgebung Anreise mit dem Auto Vaihingen Heilbronn, Ludwigsburg N Über die Autobahn: an der Enz 10 Frankfurt 27 A81 Stuttgart – Heilbronn bzw. Heilbronn – Stuttgart Porsche Zuffenhausen Ausfahrt Nr. 17 Stuttgart-Zuffenhausen Richtung B10 81 Waiblingen A8 Ausfahrt Stuttgart-Neuwirtshaus Karlsruhe, Stuttgart Basel 14 Auf Schwieberdinger Straße / L1143 bis zum Porscheplatz 8 27 Dreieck Leonberg Aus Richtung Stuttgart: Möhringen B10 Richtung Autobahn A81 14 8 Ausfahrt Richtung Korntal Esslingen Degerloch Rechts auf die Stammheimer Straße abbiegen, 10 Kreuz Stuttgart Vaihingen 27 weiter der Adestraße folgen, danach rechts auf die Strohgäustraße bis zum Porscheplatz Ulm Sindelfingen München, Leinfelden 8 Ulm 81 Böblingen Echterdingen Flughafen Stuttgart Anreise über Flughafen Stuttgart Singen, Messe Stuttgart Zürich S-Bahnlinie S2 (Richtung Schorndorf) bzw. S-Bahnlinie S3 (Richtung Backnang) Ausstieg an der Haltestelle Stuttgart Adresse Anreise über Hauptbahnhof Stuttgart Hauptbahnhof Umsteigen in S-Bahnlinie S6 (Richtung Weil der Porscheplatz 1 S-Bahnlinie S6 (Richtung Weil der Stadt) Stadt) 70435 Stuttgart Ausstieg an der Haltestelle Neuwirtshaus Ausstieg an der Haltestelle Neuwirtshaus 0711 911-0 (Porscheplatz) (Porscheplatz) Der Standort Werk 1 10 81 Geschäftsleitung (G) P P 50 Presseabteilung Parkbereich aße Rücken er Str Lackiererei mheim Stam U Werk 2 St am 4 49 m he Produktion und Logistik (P) im er S Personal- und S 56 t c 48 r hw 55 a i 57 59 Porschestraße ß Sozialwesen (M) eb 2C e erd 8 in 3A 3 ge 5 4 2 -

Download PDF, 64 Pages, 11.71 MB

SCAN THIS IMAGE – how to use the augmented reality options Perspective. Augmented reality makes the fascination of Porsche an even more intense experience. Annual and Simply download the Porsche Newsroom app from the App Sustainability Report Store or Google Play, select of Porsche AG the augmented reality function in the menu and look out for 2017 the labels SCAN THIS IMAGE and SCAN THIS PAGE. View the labelled images and pages on the screen of your smartphone or tablet – and bring the SCAN content to life. THIS IMAGE Seventy years ago: the first Porsche “356”. The number 1. Maximisation of minimalism. Devotion to design. Elegance. One: rebel, cult figure, eternally young, alone. The other: magician, legend steeped in contradiction, never without her. Conjunction of opposites, united in passion. The number 130 on the bonnet of James Dean’s Porsche 550 Spyder: symbol of a movement that transcends death. In Salzburg people could tell when Herbert von Karajan was there by the car parked at the offices of its famous festival hall: “God drives a Porsche.” Furrows and flat surfaces, curves and corners, aggression and graciousness, strength and elegance, speed and solidity, focussed concentration and casual playfulness: seemingly disparate forces in precisely calibrated balance. Breaking free of the confluence of automated currents, setting one’s own course, experiencing the pleasure of authenticity beyond efficiency. Refuge for individualists, nonconformists, the avant-garde. Exclusive, yet right in the middle of it all. Targa Florio, Le Mans: dream-like places, built out of triumph and tragedy. One: a victorious hero. The other: still a hero in defeat. -

Pioneering Spirit. Annual and Sustainability Report of Porsche AG 2019 About This Report

Pioneering spirit. Annual and Sustainability Report of Porsche AG 2019 About this report Report design Reporting standard and assurance Responsible interaction with people, the GRI 102-49 environment and wider society right along the This report was prepared in accordance with Pioneering spirit. value-added chain – from suppliers to the the Core option of the GRI Standards. The recycling of products – is of fundamental GRI Content Index at the end of the report lists importance to Porsche and is firmly rooted in the information that has been reported on its core. The company also ensured minimal and the locations where this can be found in ecological impact with the design of the the print and online versions. Within the current Business and Sustainability Report: scope of the Materiality Disclosures Service, not only is the cover partly composed of GRI Services has reviewed whether the residual materials from organic products GRI Content Index is clearly structured and featured in food manufacturing and other whether the information specified for processes, the paper is FSC-certified and the GRI 102-40 to 102-49 corresponds to the CO2 emissions generated during printing respective sections of the report. In addition “ Porsche has only been able have been reduced or offset. to careful data collection and recording via internal reporting and processing systems, as well as detailed internal consolidation and to remain Porsche because it Report contents and period inspection of the information and data con- GRI 102-46, 102-48 tained therein, a business audit pursuant to This documentation represents the fourth ISEA 3000 (Revised) was conducted to obtain time that Dr. -

Metaaltijden 3

metaaltijden metaaltijden metaaltijden 3 metaaltijden 3 bijdragen in de studie van de metaaltijden bijdragen in de studie van de metaaltijden 3 Op 16 oktober 2015 werd de derde Nederlandse Metaaltijdendag gehouden met als thema “van Heinde en Verre”. Er werd stil gestaan bij sociale netwerken, migraties en uitwisselingscontacten binnen samenlevingen uit de Brons- en IJzertijd. Verschillende lezingen van die dag zijn in de derde Metaaltijdenbundel opgenomen. Daarnaast zijn er ook weer verschillende bijdragen verzameld ten aanzien van laat-prehistorisch onderzoek. Daarbij passeren Noord-Nederlandse deposities, bijzondere structuren uit Zuid-Limburg en speciale artefacten uit het kustgebied de revue. De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met belangstelling voor de laat- prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden. ISBN 978-90-8890-400-4 Sidestone Sidestone Press redactie: ISBN: 978-90-8890-400-4 A. Müller & R. Jansen Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland 9 789088 904004 This is an Open Access publication. Visit our website for more OA publication, to read any of our books for free online, or to buy them in print or PDF. www.sidestone.com Check out some of our latest publications: metaaltijden 3 Sidestone Press metaaltijden 3 bijdragen in de studie van de metaaltijden redactie: A. -

Internationale IUFRO-Konferenz „Kulturerbe Wald“ NEWS of FOREST HISTORY Nr

Internationale IUFRO-Konferenz „Kulturerbe Wald“ NEWS OF FOREST HISTORY Nr. III/(36/37)-1/2005 INTERNATIONAL IUFRO-CONFERENCE “WOODLANDS – CULTURAL HERITAGE” NEWS OF FOREST HISTORY Nr. III/(36/37)/2005 PART 1 IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Gesamtkoordination: Abteilung IV 4; Fö. Ing. Johann W. KIESSLING und IUFRO Research group 6.07.00 „Forest History“, Dipl.-FW. Dr Elisabeth JOHANN, Für den Inhalt verantwortlich :die jeweiligen Autoren; Bildnachweis: Bilder der Kapitelseiten BMLFUW; Schima, ForstKultur-Archiv; ansonst Bilder und Graphiken von den Autoren; Quellen beim Bild; 4 News of forest history „ Kulturerbe Wald “ News of forest history „Kulturerbe Wald“ 5 CONTENT – PART 01 SEITE/PAGE Preface 08 General aspects – Allgemeine Aspekte 11 HOW TO DEAL WITH 'NATURE'. CONCEPTS FOR AN ENVIRONMENTAL HISTORY OF WOODLANDS Verena Winiwarter, ESEH President, IFF KWA Vienna and Institute for Soil Sciences, University of Applied Life Sciences Vienna, Austria, LAYERED CULTURES OF FORESTRY John Dargavel, Centre for Resource@Envir. Studies, Australian National University, Canberra, Australia «FRENCH FOREST: SENSE AND SENSIBILITY» Paul Arnould, Ecole Normale Supérieure Lettres@Sciences Humaines, Lyon, France Cultural landscapes – Kulturlandschaften 37 THE EVOLUTION OF FOREST LAND IN ITALY FROM 1862 TO 2000 ACCORDING TO SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT Mauro Agnoletti, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali, Via San Bonaventura 13, -

SUSTAINABILITY REPORT 2019 “ Focusing on Consistent Decarbonization Can Be a Strong Competitive Edge

SUSTAINABILITY REPORT 2019 “ Focusing on consistent decarbonization can be a strong competitive edge. In any case, it off ers the best way for setting a common course for a secure and economically successful future on a planet worth living on.” Georg Kell Spokesman for Volkswagen’s Sustainability Council 01 RESPONSIBILITY 24 Integrity 26 Compliance 30 Sustainability Management 36 Social Responsibility 38 Supply Chain 42 Human Rights CONTENTS 44 Additional Tables and KPIs INTRODUCTION 02 DIGITAL 4 Foreword 48 Mobility Concepts 8 Decarbonization 51 Digitalization and Customer Concerns 14 Group Profile 56 Additional Tables and KPIs 17 Goals and Strategies 20 Risk Management 03 THE ENVIRONMENT 60 Commitment to an Undamaged Environment APPENDIX 61 Climate Protection 65 Air Quality 90 About this Report 66 Resources 92 About the Nonfinancial Report 68 Additional Tables and KPIs 94 Independent Practitioner’s Report TABLE OF CONTENTS 98 Imprint 04 PEOPLE 76 Fairness and Responsibility 78 Employer Attractiveness 80 Qualification 81 Diversity and Equal Opportunities 84 Occupational Health and Safety 85 Additional Tables and KPIs A detailed description of the sustainability activities of our brands and regions and of the Volkswagen Group’s CC projects is available at: www.volkswagenag.com > Sustainability > Reporting NAVIGATION References to chapters in the Sustainability Report References to websites References to the Annual Report References to the Nonfinancial Report (highlighted in chapter color, see “About the Report”) 3 FOREWORD GRI 102-14, 102-15, 102-16 Dr.-Ing. Herbert Diess Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG and Chairman of the Brand Board of Management of Volkswagen Passenger Cars, Volume brand group, China Ladies and gentlemen, The automotive industry is in a state of deep upheaval. -

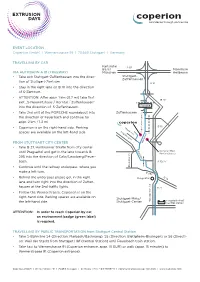

EVENT LOCATION Coperion Gmbh I Wernerstrasse 91 I 70469 Stuttgart I Germany

EVENT LOCATION Coperion GmbH I Wernerstrasse 91 I 70469 Stuttgart I Germany TRAVELLING BY CAR VIA AUTOBAHN A 81 (FREEWAY) • Take exit Stuttgart-Zuffenhausen into the direc- tion of Stuttgart-Zentrum. • Stay in the right lane on B 10 into the direction of S-Zentrum. • ATTENTION: After appr. 1 km (0.7 mi) take first exit „S-Neuwirtshaus / Korntal / Zuffenhausen“ into the direction of S-Zuffenhausen. • Take 2nd exit at the PORSCHE roundabout into the direction of Feuerbach and continue for appr. 2 km / 1.2 mi. • Coperion is on the right-hand side. Parking spaces are available on the left-hand side. FROM STUTTGART CITY CENTER • Take B 27, Heilbronner Straße from city center until Pragsattel and get in the lane towards B 295 into the direction of Calw/Leonberg/Feuer- bach. • Continue until the railway underpass, where you make a left turn. • Behind the underpass please get in the right lane and turn right into the direction of Zuffen- hausen at the 2nd traffic lights. • Follow the Wernerstrasse. Coperion is on the right-hand side. Parking spaces are available on the left-hand side. ATTENTION: In order to reach Coperion by car, an environment badge (green label) is required. TRAVELLING BY PUBLIC TRANSPORTATION from Stuttgart Central Station • Take S-Bahn line S4 (Direction: Marbach/Backnang), S5 (Direction: Bietigheim-Bissingen) or S6 (Directi- on: Weil der Stadt) from Stuttgart Hbf (Central Station) until Feuerbach train station. • Take taxi to Wernerstrasse 91 (Coperion entrance, appr. 10 EUR) or walk (appr. 15 minutes) to Wernerstrasee 91 (Coperion extrance). Coperion GmbH I Wernerstrasse 91 I 70469 Stuttgart I Germany I Tel.: +49 711 897 0 I [email protected] I www.coperion.com EVENT LOCATION Coperion GmbH I Wernerstrasse 91 I 70469 Stuttgart I Germany TRAVELLING BY PLANE The next airport is Stuttgart Airport (STR). -

How to Reach ETAS Gmbh and ESCRYPT Gmbh Borsigstraße 24, 70469 Stuttgart · +49 (0)711 34 23-0

How to reach ETAS GmbH and ESCRYPT GmbH Borsigstraße 24, 70469 Stuttgart · +49 (0)711 34 23-0 Traveling by car When you arrive, you can leave your car in the Bosch-Parkhaus P67 parking garage, located at Kruppstraße 38, 70469 Stutt- gart. Please use the designated ETAS visitor parking spaces. To reach the entrance, you will need to walk around the build- ing. When exiting the parking garage onto Kruppstraße, turn to your left and then turn right after approx. 100 m onto Affalterstraße. Continue for 100 m until you reach Borsigstraße – the entrance to the building is on your right. ETAS GmbH ESCRYPT GmbH Arrival by public transport Borsigstraße 24 By subway (lines U6 or U13) to Feuerbach Bahnhof station By suburban train (lines S4, S5, or S6/S60) to Stuttgart-Feuer- bach station The building is just a 10-minute walk away from the station (approx. 650 m). Walk through the tunnel to the right of the sta- tion building (looking toward the building). Cross the street at the traffic light and then turn left. Continue for approx. 200 m Feuerbach and then turn right onto Borsigstraße. After approx. 300 m, you Bahnhof will reach the main entrance. By subway (lines U7 or U15) to Borsigstraße station The building is just a 5-minute walk away from the station Bosch- Parkhaus (approx. 250 m). At the traffic light, cross Heilbronner Straße P67 and then follow it left onto Borsigstraße. After approx. 250 m, you will reach the main entrance. Arrival by car (Bosch-Parkhaus P67) Kruppstraße 38, 70469 Stuttgart · +49 (0)711 34 23-0 A81 Schwieberdingen Traveling from Karlsruhe, Munich, Singen (A8): Traveling from Heilbronn, Mannheim, Würzburg (A81): Ludwigsburg-Süd At the Leonberg highway interchange, move into one of the Take exit 17 (Stuttgart-Zuffenhausen) and merge onto the B10 interchange two right-hand lanes and follow the signs for the A81 toward toward S-Zentrum/S-Zuffenhausen. -

How to Find Us Stuttgart (From Frankfurt) by Car

How to find us Stuttgart (from Frankfurt) By car Baader Bank Baader Bank AG Boersenstrasse 4 70174 Stuttgart T +49 711 12041 800 F +49 711 12041 888 www.baaderbank.de [email protected] Via motorway A5, A67, A6 and A81 . Taunusanlage, Mainzer Landstrasse and from B44 to A648 . A5, A67, A6 and A81 to Heilbronner Str./B10/B27 in Stuttgart . Keep left, continue on A648 and follow the signs Wiesbaden/F-Höchst/Frankf. Kreuz/Kassel/Flughafen (airport) . Take one of the two right lanes to take exit A5 with direction to Hanover/Dortmund . Keep left where the road forks and continue on the motorway A5 . Keep left, onwards to A67 and follow the signs Stuttgart/Mannheim/Saarbrücken . Enter the motorway A6 . At the motorway junction 38-Kreuz Weinsberg use one of the two left lanes and follow the signs A81 Stuttgart/Weinsberg/Ellhofen . At exit 17-Stuttgart-Zuffenhausen use the direction to B10 S-Zentrum/S-Zuffenhausen . Continue on B10 . Use one of the two right lanes, to turn right onto Heilbronner Str./B10/B27 . Keep right and continue on Heilbronner Str./B27 . Turn right onto Börsenstraße . The house number 4 is your destination How to find us Baader Bank Stuttgart From the airport Baader Bank AG Boersenstrasse 4 70174 Stuttgart T +49 711 12041 800 F +49 711 12041 888 www.baaderbank.de [email protected] Airport From the airport to Boersenstrasse by public transport . Take the suburban railway S3 with direction to Backnang or S2 with direction to Schondorf . Alight on the station Stadtmitte (town center) . Turn right and follow the road Theodor-Heuss-Strasse for 650m .