Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-An

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Daftar Bpr Konvensional Posisi Januari 2015

DAFTAR BPR KONVENSIONAL POSISI JANUARI 2015 Sandi KC Jenis nama_bank nama_cabang alamat Propinsi Dati II Kode Pos Telp Fax KOJK 600001 1 KP PT. BPR Jawa Timur Pusat Jl. Ciliwung No.11 Jatim Kota Surabaya 60241 031-5677844 031-5681037 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 2 KC PT. BPR Jawa Timur KC Bangkalan Jl. Teuku Umar No.33A Kemayoran Jatim Kab. Bangkalan 69116 031-3099760 031-3061490 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 3 KC PT. BPR Jawa Timur KC Banyuwangi Jl. Brigjen Katamso No. 1 Jatim Kab. Banyuwangi 0333-411585 0333-421061 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 4 KC PT. BPR Jawa Timur KC Blitar Jl. Kalimantan No.59 Jatim Kota Blitar 66131 0342-816369 0342-816866 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 5 KC PT. BPR Jawa Timur KC Gresik Jl. Jaksa Agung Suprapto No.08 Jatim Kab. Gresik 61111 031-3982985 031-3982983 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 6 KC PT. BPR Jawa Timur KC Jombang Jl. Dr. Sutomo No.7 Jatim Kab. Jombang 61411 0321-850556 0321-850557 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 7 KC PT. BPR Jawa Timur KC Kediri Jl. Kawi No. 4 B Mojoroto Jatim Kota Kediri 64112 0354-773093 0354-771592 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 8 KC PT. BPR Jawa Timur KC Lamongan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.96 Jatim Kab. Lamongan 62262 0322-324920 0322-318921 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 9 KC PT. -

21 JUNI 2020 PUKUL 18.00 WIB D O N a S I D I T E R I M a : Rp 17.941.192.838,- D O N a S I T E R S a L U R K a N : Rp 15.979.614.945

DOMPET KEMANUSIAAN MEDIA GROUP - COVID 19 P E R I O D E 2 0 M A R E T - 2 1 J U N I 2 0 2 0 SEKILAS Pasien positif corona kian bertambah hingga hari ini, tenaga kesehatan sebagai ujung tombak di berbagai wilayah terus berjuang untuk memberikan yang terbaik demi keselamatan orang banyak. Mereka bekerja siang dan malam tanpa lelah, berpisah dari keluarga demi kemanusiaan. Namun, sudahkah kita sadari bahwa banyak dari tenaga kesehatan yang harus kontak langsung dengan pasien di rumah sakit rujukan dan rumah sakit non rujukan ternyata masih membutuhkan APD (Alat Pelindung Diri) saat bekerja yang memadai. Kali ini CSR Media Group mengajak kita semua untuk ulurkan tangan, berkontribusi memerangi COVID-19 dengan memberikan APD yang layak untuk para pahlawan tenaga kesehatan di berbagai wilayah! Rumah sakit, klinik, dan puskesmas. DONASI PER 21 JUNI 2020 PUKUL 18.00 WIB D O N A S I D I T E R I M A : Rp 17.941.192.838,- D O N A S I T E R S A L U R K A N : Rp 15.979.614.945,- @NutrisiGardaTerdepan Rp 2.018.304.635,- #salingjaga Melawan Corona Rp 562.653.462,- @SahabatPeduliIndonesia Rp 240.000.000,- @RumahHarapanMelanie Rp 317.000.000,- @1000days.org (stunting) Rp 8.757.000,- YCAB - Light - Up program Rp 1.000.000.000,- YCAB Ventura Rp 200.000.00,- Belanja APD dll Rp 11.632.899.848,- Unduh laporan lengkap di csr.mediagroup.co.id DISTRIBUSI BANTUAN PERIODE 20 MARET - 21 JUNI 2020 D K M G x @ n u t r i s i g a r d a t e r d e p a n Rp 2.018.304.635,- D K M G X @ C O H O P E . -

Agen Aktif Manulife Per Juli 2021

Daftar Agen Aktif Manulife per Juli 2021 Manulife Indonesia Sampoerna Strategic Square, South Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46. Jakarta 12930. T. (021) 2555 7777 | F. (021) 2555 2226 Customer Contact Center (021) 2555 7777, Toll Free 0-800-1-606060 (khusus wilayah diluar kode area Jakarta) Email: [email protected] | Website: www.manulife.co.id No Kode Agen Nama Agen No Kode Agen Nama Agen 1 11115626 CHANDRA GUNAWAN 23 11034446 LILI SITI KHALIDAH 2 11135473 DIAN ESTI KARTIKA 24 11582200 TIA DESTIANINGRUM 3 11135613 SOPHIA SOFYAN 25 11189466 YAO JULIANA SUSILO 4 11095002 JULIANA B. 26 11189264 DAMAYANTI S.ERLANGGA 5 11130043 TAN TING GUN ALIAS AYDI SURJOGUNAWAN 27 11189400 PANG BUDI GUNAWAN 6 11010476 CAROLINA HOLIWONO 28 11174386 YULIA VERONICA K.TANZIL 7 11023223 MYSKE YULIEN PITOY 29 11206451 LIANAWATI TANUTAMA 8 11023292 TIOLINA SITORUS 30 11174189 FELLY HIDAYAT 9 11010478 CHANDRA HIMAYATI 31 11192328 SRI ENDANG K.NURHAYATI 10 11010523 FIFI WINARTIE 32 11160555 LENNY HO 11 11004746 ELVI 33 11189386 NG LIE TJAN 12 11033083 IR.SITI FATIMAH 34 11021563 ANITA SALUTAN 13 11222240 FATMA DEWI 35 11088755 ANDREAS SUWIGNJO 14 11050871 SIOE TJHOEN/TIRTA MUTIARA SARI 36 11101024 ESA WAHYU ENDARTI 15 11032804 MITA NOVITAWATI OSLAN 37 11088797 HARIANI RETNO D. 16 11033024 NANIEK WITARSI 38 11026318 ONG LIE LIE/LIANA ONGKOWIJAYA 17 11023224 NATALIA SURYANI THAMRIN 39 11101185 WILSON KURNIAWAN 18 11032844 SANTOSO SOWANDI 40 11083384 SYARI APNITA KURNIATI 19 11039029 ANDRIANI 41 11074788 ELLY KUSUMANINGSIH TEDJO 20 11054268 IR.ETTY PRASETYAWATI 42 11033021 MULTIYANI 21 11039080 LIA PERMATASARI 43 11095162 NURNELI 22 11054335 MULIA KARTIKA DEWI.W 44 11083333 FRYDA HERJANI No Kode Agen Nama Agen No Kode Agen Nama Agen 45 11083354 LUCILLA WIRAWAN 79 11174237 LIANIWATI PRAYOGO 46 11095070 MARIA FRANSISCA 80 11206450 LILI SETIAWATY 47 11058994 MAWANTI SUDJATI 81 11215452 FRANSISKUS 48 11179291 DAHLIA M.PARDEDE BSC 82 11222258 HARTINI 49 11179278 AGUS SUNARI SUGANDI 83 11215590 YUNI HARTATI KURNIA 50 11179289 C.ERLIA S. -

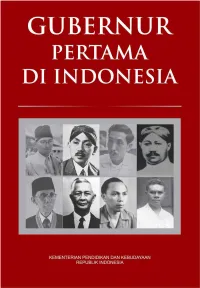

Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), R

GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA PENGARAH Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan) Triana Wulandari (Direktur Sejarah) NARASUMBER Suharja, Mohammad Iskandar, Mirwan Andan EDITOR Mukhlis PaEni, Kasijanto Sastrodinomo PEMBACA UTAMA Anhar Gonggong, Susanto Zuhdi, Triana Wulandari PENULIS Andi Lili Evita, Helen, Hendi Johari, I Gusti Agung Ayu Ratih Linda Sunarti, Martin Sitompul, Raisa Kamila, Taufik Ahmad SEKRETARIAT DAN PRODUKSI Tirmizi, Isak Purba, Bariyo, Haryanto Maemunah, Dwi Artiningsih Budi Harjo Sayoga, Esti Warastika, Martina Safitry, Dirga Fawakih TATA LETAK DAN GRAFIS Rawan Kurniawan, M Abduh Husain PENERBIT: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Tlp/Fax: 021-572504 2017 ISBN: 978-602-1289-72-3 SAMBUTAN Direktur Sejarah Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia telah melahirkan banyak tokoh yang kiprah dan pemikirannya tetap hidup, menginspirasi dan relevan hingga kini. Mereka adalah para tokoh yang dengan gigih berjuang menegakkan kedaulatan bangsa. Kisah perjuangan mereka penting untuk dicatat dan diabadikan sebagai bahan inspirasi generasi bangsa kini, dan akan datang, agar generasi bangsa yang tumbuh kelak tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Oleh karena itu, dalam upaya mengabadikan nilai-nilai inspiratif para tokoh pahlawan tersebut Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan penulisan sejarah pahlawan nasional. Kisah pahlawan nasional secara umum telah banyak ditulis. Namun penulisan kisah pahlawan nasional kali ini akan menekankan peranan tokoh gubernur pertama Republik Indonesia yang menjabat pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para tokoh tersebut adalah Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), R. Pandji Soeroso (Jawa Tengah), R. -

An Open Letter to the President of the Republic of Indonesia, the Presiden

An Open Letter to the President of the Republic of Indonesia, the President of the Council of the European Union, and Leaders of European Union Member States: Regarding the Impact of Oil Palm Plantation Namely Forest Destruction, Land Grabbing, Human Rights Violation, Corruption and Environmental Disasters. We are leaders of indigenous people’s organizations, farmers’ unions, civil society organizations, traditional communities, farmers, laborers, human rights defenders and environmental activists. We read and receive many contradictory messages and statements that seem to ignore the impact of the palm oil industry in the form of deforestation, land grabs, human rights violation, labor exploitation, corruption, socio-economic and political problems and ecological problems. There are efforts to conceal these issues, including by claiming oil palm plantation are forests,. Some statements supported by several academicians have also accused several Non-Governmental Organization (NGO) of negative campaigns against oil palm in Indonesia.1 We hereby would like to state and assert that, in fact, the palm oil plantation and industry have indeed destroyed and eliminated forests on a large scale2 and they continue to destroy forests and peat lands until now.3 We have also lost our village lands4 (because our management rights to the land have been occupied by oil palm plantations), our food sources, livelihood, sources of herbal medicine, rare vegetation and germ plasm, as well as our collective ways of life based on our local wisdom, and connections with our ancestral places integral to our identity and cultural heritage. On the ground, we experience conflicts, harassment, criminalizations and human rights violations, the denial of labor rights and socio-economic and environmental problems. -

Kearifan Lokal Berbahasa Pada Ma Fakultas Ilm Universitas Sum

KEARIFAN LOKAL KESANTUNAN BERBAHASA PADA MASYARAKAT PASISI BARUS TESIS Oleh: YENNY PUSPITA SARAGIH 117009028/LNG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013 Universitas Sumatera Utara KEARIFAN LOKAL KESANTUNAN BERBAHASA PADA MASYARAKAT PASISI BARUS TESIS Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Oleh: YENNY PUSPITA SARAGIH 117009028/LNG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013 Universitas Sumatera Utara Judul Tesis : Kearifan Lokal Kesantunan Berbahasa Pada Masyarakat Pasisi Barus Nama Mahasiswa : Yenny Puspita Saragih Nomor Pokok : 117009028 Program Studi : Linguistik Menyetujui, Komisi Pembimbing (Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S) (Dr. Nurlela, M.Hum) Ketua Anggota Ketua Program Studi, Dekan, (Prof. Tengku Silvana Sinar, Ph.D) (Dr. Syahron Lubis, M.A) Tanggal Lulus : 28 Agustus 2013 Universitas Sumatera Utara Telah diuji pada tanggal 28 Agustus 2013 PANITIA PENGUJI TESIS : Ketua : Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S Anggota : 1. Dr. Nurlela, M.Hum 2. Prof. Tengku Silvana Sinar, M.A., Ph.D 3. Prof. Hamzon Situmorang, M.S., Ph.D 4. Dr. Dwi Widayati, M.Hum Universitas Sumatera Utara PERNYATAAN Judul Tesis KEARIFAN LOKAL KESANTUNAN BERBAHASA PADA MASYARAKAT PASISI BARUS Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara adalah benar hasil karya penulis sendiri. Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id Nomor : 1673/E4/KK.05/2021 18 Juni 2021 Lampiran : Satu lembar Hal : Pengumuman Tahap Peminatan Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tendik Tahun 2021 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menindaklanjuti hasil dari tahap peminatan penawaran Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dari hasil proses peminatan penawaran program sertifikasi kompetensi teknis dosen dan tendik tahun 2021, sebanyak 28 (dua puluh depan) Bidang dan 93 (sembilan puluh tiga) Skema Serfitikasi yang di pilih oleh sebanyak 3.381 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu) dosen dan tendik yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi teknis, dari banyaknya animo peminat tentunya Direkotrat Sumber Daya mempunyai batasan kuota dan anggaran yang akan di teruskan ke tahap berikutnya. 2. Direktorat Sumber Daya telah menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) Bidang dan 25 (dua puluh lima) Skema Sertifikasi, dari 2.334 (dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) peminat yang akan diteruskan untuk ke tahap kelengkapan berkas (daftar terlampir). 3. Bagi calon peserta yang termasuk pada bidang dan skema yang sudah ditetapkan ke tahap berikutnya agar segera melengkapi dokumen peryaratan secara online pada laman : https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2 dengan menggunakan akun pada saat mendaftar, kelengkapan dokumen peryaratan calon peserta paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. -

An Open Letter to the European Commission

An Open Letter to The European Commission: Regarding the Impact of Oil Palm Plantations, Namely Forest Destruction, Land Grabbing, Human Rights Violations, Corruption and Environmental Disasters. We are leaders of indigenous people’s organizations, farmers’ unions, civil society organizations, traditional communities, farmers, laborers, human rights defenders and environmental activists. We read and receive many contradictory messages and statements that seem to ignore the impact of the palm oil industry in the form of deforestation, land grabs, human rights violations, labor exploitation, corruption, socio---economic and political problems and ecological problems. There are efforts to conceal these issues, including by claiming oil palm plantations are forests. Some statements supported by several academics have also accused several Non-‐ Governmental Organizations (NGO) of negative campaigns against oil palm in Indonesia.1 We hereby would like to state and assert that, in fact, the palm oil plantation and industry have indeed destroyed and eliminated forests on a large scale2 and they continue to destroy forests and peat lands until now.3 We have also lost our village lands4 (because our management rights to the land have been occupied by oil palm plantations), our food sources, livelihood, sources of herbal medicine, rare vegetation and germ plasm, as well as our collective ways of life based on our local wisdom, and connections with our ancestral places integral to our identity and cultural heritage. On the ground, we experience conflicts, harassment, criminalization and human rights violations, the denial of labor rights and socio-‐ economic and environmental problems. Our customary territories now suffer long-term ecological disasters, such as droughts, forest fires, water pollution and the decline of fish stocks, loss of food security all of which diminish the quality of life of the local people, especially women and children. -

Daftar Host Dan Pendamping

KELOMPOK LOKASI NAMA REVIEWER NAMA PENDAMPING No Telp Pendamping TUAN RUMAH nama_institusi Count of judul 1 MARTEN LUTER LANO Kasi PM 082125151985 Universitas Pendidikan Ganesha IKIP Saraswati 1 Politeknik Negeri Bali 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng 1 Universitas Dhyana Pura 4 Universitas Panji Sakti Singaraja 1 Universitas Pendidikan Ganesha 23 1 Total 36 2 MOCHAMMAD YUWONO Kasubdit PM 08159558612 STIMIK - STIKOM Bali Akademi Farmasi Saraswati Denpasar 1 Institut Seni Indonesia Denpasar 2 STIMIK - STIKOM Bali 8 STMIK Primakara 1 Universitas Mahasaraswati Denpasar 5 Universitas Ngurah Rai 1 Universitas Udayana 24 Universitas Warmadewa 1 2 Total 43 3 KHASRAD Nora Kalibato 081388666895 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1 Universitas Bina Nusantara 1 Universitas Esa Unggul 1 Universitas Mercu Buana 2 Universitas Pelita Harapan 1 Universitas Serang Raya 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5 Universitas Tarumanagara 1 Universitas Trisakti 1 3 Total 16 4 SATRIA JAYA PRIYATNA Nora Kalibato 081388666895 Universitas Bengkulu Universitas Bengkulu 8 Universitas Dehasen Bengkulu 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu 1 Universitas Prof Dr Hazairin SH 2 Universitas Ratu Samban 1 4 Total 13 5 GRACE MARANATHA Kasi PM 082125151985 Universitas Mercu Buana Yogyakarta Akademi Pariwisata Yogyakarta 1 Institut Pertanian Intan 2 Institut Pertanian Stiper 5 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2 Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto 2 Sekolah -

THE IDENTITY of 'SUMATRA' in HISTORY Anthony R E I D (Australian National University) Any Endeavours Such As the 1981 Conference

THE IDENTITY OF 'SUMATRA' IN HISTORY Anthony R e i d (Australian National University) Any endeavours such as the 1981 Conference on 'North Sumatra', and the present book, raise questions about the most fruitful and appropriate boundaries for scholarly enquiry. Although two of my own books (1969; 1979) are premised on a quite different definition of 'North Sumatra' - including Aceh but excluding Tapanuli - I would be the first to concede that the Hamburg Conference did show the value of looking at the present (since 1956) province of North Sumatra as a distinct unit. Behind this question of definition, however, there lies an older and deeper question, whether Sumatra as a whole should be distinguished as a field of enquiry. Since William Marsden (1783; 1811) and his less distinguished contemporaries Eschels-Kroon (1781) and Radermacher (1781) published their books within three years, there has been a succession of impressive scholarly monuments to the proposition that Sumatra is a unit - notably Lekkerkerker (1916), Collet (1925), and Loeb (1935). More recently (1971) the Sumatra Research Bulletin aimed to establish a permanent forum for the coherent study of 'one of the most important culture areas of island Southeast Asia'. It was the birth of that admirable journal which set my own thoughts moving on the present topic, although its death four years later led me to wonder whether the question had already been decided in the negative. The degree of objective unity in the language, culture, mythology or economy of Sumatra has not yet been adequately researched, and is too ambitious a subject for this paper. -

Data Makam Pahlawan Nasional Se Indonesia No Provinsi Jenis Kelamin Kepercayaan Nama Pahlawan Laki- Laki Perempuan Muslim Non M

DATA MAKAM PAHLAWAN NASIONAL SE INDONESIA JENIS KELAMIN KEPERCAYAAN NO PROVINSI NAMA PAHLAWAN LAKI- NON LAKI PEREMPUAN MUSLIM MUSLIM Cut Meutia, Sultan IskandarMuda, TengkuTjikDitiro, 1 ACEH 4 1 5 - TeukuNyakArief, Teuku Umar SUMATERA Dr. Ferdinand LumbanTobing, KirasBangun 2 3 - 2 1 UTARA [Garamata], Tengku Amir Hamzah Raja Haji Fisabillillah, Sultan 3 R I A U 2 - 2 - AssyaidisSyarifKhasimSani Abdul DjalilSyarifuddin [Sultan SyarifKhasim II] 4 KEPULAUAM RIAU 1 - 1 - Raja Ali Haji SUMATERA Bagindo Aziz Chan, H. IlyasYacob, Prof. Moh. 5 BARAT 3 - 3 - Yamin, SH 6 J A M B I 1 - 1 - Sultan ThahaSyaifuddin, SUMATERA 7 SELATAN 1 - 1 - DR. Adnan KapauGani RadinInten II, Mayor Jenderal TKR H.R. Mohammad 8 LAMPUNG 2 - 2 - Mangoendiprojo 9 BANTEN 1 - 1 - Sultan AgungTirtayasa H. Abdul Malik KarimAmrullah [BuyaHamka], HajjahFatmawatiSoekarno, Ismail Marzuki, Dr. H. 10 DKI JAKARTA 8 1 8 1 Moh. Hatta, Mohammad Thamrin, DR. Mohammad Natsir, MR. SyafruddinPrawiranegara, Labertus Nicodemus Palaar, Dr. KoesoemahAtmaja, SH KH. Abdul Halim, Abdul Muis, Prof. Mr. Ahmad Subardjo, Cut NyakDien, DanuridjaSetiabudi [Douwes Dekker], GatotMangkoepradja, H.H. 11 JAWA BARAT 11 2 13 - IdhamChalid, Mayjen. TNI [Purn] Prof. Dr. Moestopo, Kiai Haji NoerAlie, Otto Iskandardinata, RadenDewiSartika, Raden Mas TirtoAdhiSoeryo, K.H. ZainalMoestafa MGR. A. Sugiyopranoto SJ, DokterCiptoMangunkusumo, Ny. Hj. Fatimah SitiHartinahSoeharto, JenderalGatotSubroto, 12 JAWA TENGAH 7 2 8 1 PangeranSambernyowo [K.G.P.A.A. Mangkunegoro I], RadenAjengKartini, Kyai Haji Samanhudi, Prof. Dr. R. Soeharso, Prof. Mr. Dr. Soepomo Marsda. TNI [Anm] Prof. Dr. AbdulrachmanSaleh, Kyai Haji Ahmad Dahlan, A.F. Lasut, Haji Fahruddin, KanjengGustiPangeranHarjo [KGPH] Djatikusumo, Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, Brigjen. TNI [Anm] Katamso, Marsda. -

NO STATE CITY PROVIDER NAME ADDRESS TEL NO 1 GORONTALO GORONTALO APOTEK MEDIKA Jl

NO STATE CITY PROVIDER_NAME ADDRESS TEL_NO 1 GORONTALO GORONTALO APOTEK MEDIKA Jl. Prof Dr.H.Aloe Saboe Gorontalo '0435831082 2 GORONTALO GORONTALO LABORATORIUM MAXIMA GORONTALO Jl. Prof. Hb Jassin No.89-90 (Eks Jl. Kh.Agus Salim) Limba U2. Kota Selatan '0435-8533773 / 085345726487 3 GORONTALO GORONTALO RS MULTAZAM GORONTALO Jl. Gelatik No.158 Kel.Heledulaa Utara. Kec.Kota Timur '(0435) 8522498 4 GORONTALO GORONTALO OPTIK MELAWAI GORONTALO MALL Gorontalo Mall Gf - 0165 '0435 - 828755 5 GORONTALO GORONTALO KLINIK PRODIA GORONTALO Jl. Nani Wartabone No.37 (Samping Bank Indonesia) '(0435) 826246 6 GORONTALO GORONTALO OPTIK TUNGGAL GORONTALO MALL ( GOM ) Jl. Hos Cokroaminoto No.1 Gf ? Td -26 '0435 ? 859 2658 7 GORONTALO GORONTALO OPTIK SEIS CITIMALL GORONTALO Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Kel Heledulaa Selatan. Kec Kota Timur. Gorontalo '0435-8592633 8 GORONTALO GORONTALO DR. DIETJE Jl. Sultan Botutihe Gorontalo '0435 821589 9 GORONTALO GORONTALO KF GORONTALO BUNDA Jl. Hb. Yasin No. 005. Wumialo. Kota Tengah '0435 - 8524592 / 082290142319 10 GORONTALO GORONTALO KF 0272 Jl. Sultan Botutihe No.1. Kota Timur '(0435) - 827223/82290142337 11 GORONTALO GORONTALO OPTIK INTERNASIONAL GORONTALO 1 Jl. A. Yani No. 143 Gorontalo '0435-827241 12 GORONTALO GORONTALO KF LIMBOTO Jl. Jendral Sudirman. Kel. Kayu Bulan. Limboto '0435-8831155 / 085240677156 13 GORONTALO GORONTALO KF TELAGA Jl. Limboto Raya. Desa Bulila. Telaga '(0435) 8331101 / 082290142312 14 GORONTALO GORONTALO KF 0251 SINAR Jl. A. Yani No. 25. Limba U1. Kota Selatan '(0435) 823549 / 082290142293 15 GORONTALO GORONTALO APOTEK SEHAT BARU Jl. Raya Eyato No. 24 Gorontalo '0435 821445 16 GORONTALO GORONTALO RSUD. DR M MOHAMMAD DUNDA Jl. Achmad A.Wahab ( Eks Ahmad Yani No.53) Limboto '0435-881455 17 GORONTALO GORONTALO RSIA.