Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), R

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History

Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Emile Schwidder & Eef Vermeij (eds) Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Emile Schwidder Eef Vermeij (eds) Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Stichting beheer IISG Amsterdam 2012 2012 Stichting beheer IISG, Amsterdam. Creative Commons License: The texts in this guide are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 license. This means, everyone is free to use, share, or remix the pages so licensed, under certain conditions. The conditions are: you must attribute the International Institute of Social History for the used material and mention the source url. You may not use it for commercial purposes. Exceptions: All audiovisual material. Use is subjected to copyright law. Typesetting: Eef Vermeij All photos & illustrations from the Collections of IISH. Photos on front/backcover, page 6, 20, 94, 120, 92, 139, 185 by Eef Vermeij. Coverphoto: Informal labour in the streets of Bangkok (2011). Contents Introduction 7 Survey of the Asian archives and collections at the IISH 1. Persons 19 2. Organizations 93 3. Documentation Collections 171 4. Image and Sound Section 177 Index 203 Office of the Socialist Party (Lahore, Pakistan) GUIDE TO THE ASIAN COLLECTIONS AT THE IISH / 7 Introduction Which Asian collections are at the International Institute of Social History (IISH) in Amsterdam? This guide offers a preliminary answer to that question. It presents a rough survey of all collections with a substantial Asian interest and aims to direct researchers toward historical material on Asia, both in ostensibly Asian collections and in many others. -

How Did America Inspire Indonesian Revolution?

How Did America Inspire Indonesian Revolution? I Basis Susilo & Annisa Pratamasari Universitas Airlangga ABSTRACT This paper examines the American Revolution as an inspiration for Indonesia’s founding fathers to fight for their nation’s independence in 1945. This paper was sparked by the existence of the pamphlet ‘It’s 1776 in Indonesia’ published in 1948 in the United States which presupposes the link between Indonesian Revolution and the American Revolution. The basic assumption of this paper is that Indonesian founding fathers were inspired by the experiences of other nations, including the Americans who abolished the British colonization of 13 colonies in North American continent in the eigthenth century. American inspiration on the struggle for Indonesian independence was examined from the spoken dan written words of three Indonesian founding fathers: Achmad Soekarno, Mohamad Hatta, and Soetan Sjahrir. This examination produced two findings. First, the two Indonesian founding fathers were inspired by the United States in different capacities. Compared to Hatta and Sjahrir, Soekarno referred and mentioned the United States more frequent. Second, compared to the inspirations from other nations, American inspiration for the three figures was not so strong. This was because the liberal democratic system and the American-chosen capitalist system were not the best alternative for Soekarno, Hatta, and Sjahrir. Therefore, the massive exposition of the 1776 Revolution in 1948 was more of a tactic on the Indonesian struggle to achieve its national objectives at that time, as it considered the United States as the most decisive international post-World War II political arena. Keywords: United States, Indonesia, Revolution, Inspiration, Soekarno, Hatta, Sjahrir. -

A Short History of Indonesia: the Unlikely Nation?

History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page i A SHORT HISTORY OF INDONESIA History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page ii Short History of Asia Series Series Editor: Milton Osborne Milton Osborne has had an association with the Asian region for over 40 years as an academic, public servant and independent writer. He is the author of eight books on Asian topics, including Southeast Asia: An Introductory History, first published in 1979 and now in its eighth edition, and, most recently, The Mekong: Turbulent Past, Uncertain Future, published in 2000. History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page iii A SHORT HISTORY OF INDONESIA THE UNLIKELY NATION? Colin Brown History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page iv First published in 2003 Copyright © Colin Brown 2003 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. The Australian Copyright Act 1968 (the Act) allows a maximum of one chapter or 10 per cent of this book, whichever is the greater, to be photocopied by any educational institution for its educational purposes provided that the educational institution (or body that administers it) has given a remuneration notice to Copyright Agency Limited (CAL) under the Act. Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest NSW 2065 Australia Phone: (61 2) 8425 0100 Fax: (61 2) 9906 2218 Email: [email protected] Web: www.allenandunwin.com National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry: Brown, Colin, A short history of Indonesia : the unlikely nation? Bibliography. -

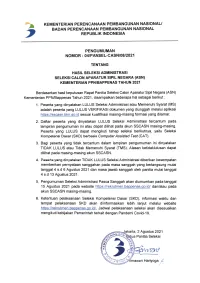

Pengumuman-04-Cpns.Pdf

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ , KEMENTERIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL , REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN NOMOR : 04/PANSEL-CASN 10812021 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRAS! SELEKSI CALON APARATUR SIPTL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2021 Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi atau Memenuhi Syarat (MS) adalah peserta yang LULUS VERIFIKASI dokumen yang diunggah melalui aplikasi https://sscasn.bkn.oo.id sesuai kualifikasi masing-masing formasiyang dilamar. 2. Daftar peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi tercantum pada lampiran pengumuman ini atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing. Peserta yang LULUS dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisfed lesf (CAT). 3. Bagi peserta yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Alasan ketidaklulusan dapat dilihat pada masing-masing akun SSCASN. 4. Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS SeleksiAdministrasi diberikan kesempatan memberikan pernyataan sanggahan pada masa sanggah yang berlangsung mulai tanggal 4 s.d 6 Agustus 2021 dan masa jawab sanggah oleh panitia mulai tanggal 4 s.d 13 Agustus 2021. 5. Pengumuman SeleksiAdministrasi Pasca Sanggah akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2021 pada website https://rekrutmen.bappenas.oo.id/ dan/atau pada akun SSCASN -

Review the Mind of Mohammad Hatta for the Contemporary of Indonesian Democracy

Review the Mind of Mohammad Hatta for the Contemporary of Indonesian Democracy Farid Luthfi Assidiqi 1 {[email protected]} 1 Universitas Diponegoro, Indonesia 1 Abstract. Mohammad Hatta is one of the founders of the nation, as well as a thinker who controls various Western disciplines, but still adheres to Indonesian values. His thoughts on democracy include popular democracy and economic democracy with the principle of popular sovereignty. The results of this study are that all elements of the nation need to actualize the thinking of Mohammad Hatta trying to apply the concept of Democratic Democracy and Economic Democracy by re-learning his concept of thought and making policies that enable Mohammad Hatta's democratic concept to be implemented. Keywords: People's Sovereignty, Popular Democracy, Economic Democracy. 1 Introduction Mohammad Hatta or familiarly called Bung Hatta was one of the thinkers who became the founding father of the Indonesian nation. Bung Hatta, the first hero of the Indonesian Proclamator and Deputy President, has laid the foundations of nation and state through struggle and thought enshrined in the form of written works. Bung Hatta had been educated in the Netherlands but because Nationalism and his understanding of Indonesia made his work very feasible to study theoretically. Bung Hatta devoted his thoughts by writing various books and writing columns in various newspapers both at home and abroad. It has been known together that Bung Hatta's work was so diverse, his thinking about nationalism, Hatta implemented the idea of nationalism that had arisen since school through his politics of movement and leadership in the movement organization at the Indonesian Association and Indonesian National Education. -

37 Correspondence Analysis of Indonesian Retail

Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 4 No. 1, January 2018 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.17358/IJBE.4.1.37 Accredited by Ministry of Available online at http://journal.ipb.ac.id/index.php/ijbe RTHE Number 32a/E/KPT/2017 CORRESPONDENCE ANALYSIS OF INDONESIAN RETAIL BANKING PERSONAL LOANS TOP UP Andrie Agustino*)1, Ujang Sumarwan**), and Bagus Sartono***) *) Bank Mandiri Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Jakarta, 12190 **) Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University IPB Darmaga Campus, Bogor 16680 ***) Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Science, Bogor Agricultural University Jl. Meranti Wing 22 level 4-5, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Abstract: Customer experience can be developed through good database management, and this is an important thing to do in the era of tough retail banking competition especially in the personal loan market competition. Through good database management, banks can understand the transaction pattern and customer behavior in each bank service’s contact point. This research aimed at identifying the personal loans correspondence between socioeconomic variables and top up transaction by using the secondary data from one of Indonesian retail banking. The research method used the correspondence analysis and regression. The result of the research showed that the socioeconomic factors that influenced the debtors to top up personal loans at the confidence level of 5% (0.05) included Age, Marital Status, Dependent Number, Living Status, Education, Region, Job Type, Work Length, Salary, Debt Burdened Ratio (DBR), Credit Tenure, and Credit Limit, and only Gender had no effect on personal loan top up. -

The Islamic Traditions of Cirebon

the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims A. G. Muhaimin Department of Anthropology Division of Society and Environment Research School of Pacific and Asian Studies July 1995 Published by ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia Email: [email protected] Web: http://epress.anu.edu.au National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Muhaimin, Abdul Ghoffir. The Islamic traditions of Cirebon : ibadat and adat among Javanese muslims. Bibliography. ISBN 1 920942 30 0 (pbk.) ISBN 1 920942 31 9 (online) 1. Islam - Indonesia - Cirebon - Rituals. 2. Muslims - Indonesia - Cirebon. 3. Rites and ceremonies - Indonesia - Cirebon. I. Title. 297.5095982 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher. Cover design by Teresa Prowse Printed by University Printing Services, ANU This edition © 2006 ANU E Press the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims Islam in Southeast Asia Series Theses at The Australian National University are assessed by external examiners and students are expected to take into account the advice of their examiners before they submit to the University Library the final versions of their theses. For this series, this final version of the thesis has been used as the basis for publication, taking into account other changes that the author may have decided to undertake. In some cases, a few minor editorial revisions have made to the work. The acknowledgements in each of these publications provide information on the supervisors of the thesis and those who contributed to its development. -

A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Vol. 167, no. 2-3 (2011), pp. 196-209 URL: http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv URN:NBN:NL:UI:10-1-101387 Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License ISSN: 0006-2294 A.B. KUSUMA AND R.E. ELSON A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia In 1962 J.H.A. Logemann published an article entitled ‘Nieuwe gegevens over het ontstaan van de Indonesische grondwet van 1945’ (New data on the creation of the Indonesian Constitution of 1945).1 Logemann’s analysis, presented 48 years ago, needs revisiting since it was based upon a single work compiled by Muhammad Yamin (1903-1962), Naskah persiapan Undang-undang Dasar 1945 (Documents for the preparation of the 1945 Constitution).2 Yamin’s work was purportedly an edition of the debates conducted by the Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, Committee to Investigate Preparations for Independence)3 between 29 May and 17 July 1945, and by the 1 Research for this article was assisted by funding from the Australian Research Council’s Dis- covery Grant Program. The writers wish to thank K.J.P.F.M. Jeurgens for his generous assistance in researching this article. 2 Yamin 1959-60. Logemann (1962:691) thought that the book comprised just two volumes, as Yamin himself had suggested in the preface to his first volume (Yamin 1959-60, I:9-10). Volumes 2 and 3 were published in 1960. 3 The official (Indonesian) name of this body was Badan oentoek Menjelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan (Committee to Investigate Preparations for Independence) (see Soeara Asia, 1-3-1945; Pandji Poestaka, 15-3-1945; Asia Raya, 28-5-1945), but it was often called the Badan Penjelidik Oesaha(-oesaha) Persiapan Kemerdekaan (see Asia Raya, 28-5-1945 and 30-5-1945; Sinar Baroe, 28-5-1945). -

Daftar Bpr Konvensional Posisi Januari 2015

DAFTAR BPR KONVENSIONAL POSISI JANUARI 2015 Sandi KC Jenis nama_bank nama_cabang alamat Propinsi Dati II Kode Pos Telp Fax KOJK 600001 1 KP PT. BPR Jawa Timur Pusat Jl. Ciliwung No.11 Jatim Kota Surabaya 60241 031-5677844 031-5681037 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 2 KC PT. BPR Jawa Timur KC Bangkalan Jl. Teuku Umar No.33A Kemayoran Jatim Kab. Bangkalan 69116 031-3099760 031-3061490 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 3 KC PT. BPR Jawa Timur KC Banyuwangi Jl. Brigjen Katamso No. 1 Jatim Kab. Banyuwangi 0333-411585 0333-421061 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 4 KC PT. BPR Jawa Timur KC Blitar Jl. Kalimantan No.59 Jatim Kota Blitar 66131 0342-816369 0342-816866 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 5 KC PT. BPR Jawa Timur KC Gresik Jl. Jaksa Agung Suprapto No.08 Jatim Kab. Gresik 61111 031-3982985 031-3982983 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 6 KC PT. BPR Jawa Timur KC Jombang Jl. Dr. Sutomo No.7 Jatim Kab. Jombang 61411 0321-850556 0321-850557 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 7 KC PT. BPR Jawa Timur KC Kediri Jl. Kawi No. 4 B Mojoroto Jatim Kota Kediri 64112 0354-773093 0354-771592 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 8 KC PT. BPR Jawa Timur KC Lamongan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.96 Jatim Kab. Lamongan 62262 0322-324920 0322-318921 Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali dan NT 600001 9 KC PT. -

Bidang Usaha Non Konstruksi Tahun 2014

DAFTAR PERUSAHAAN JASA PENUNJANG MIGAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 27 TAHUN 2008 BIDANG USAHA JASA NON KONSTRUKSI 2014 Nomor PERUSAHAAN kode SUB BIDANG USAHA ALAMAT TELEPON / FAX PIMPINAN S K T Tanggal 1 PT Raja Janamora Lubis p. Jasa Penyedia Tenaga Kerja: Tenaga Pemboran: Jalan Bakti Abri Gang Swadaya II Telp:(021) 46351155 Yudi Susanto Lubis 0001/SKT-02/DMT/2014 2-Jan-14 Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru RT/RW 02/09 No. 38 - Depok Fax: (021) 46222485 Bor, Ahli Pengendali Bor, dan Rig Superintendent 2 PT Waviv Technologies a. Survei Seismik: Pengolahan Data Seismik (Seismic Gedung Bursa Efek Indonesia Telp:(021) 5155955 Pandu Utama Witadi 0002/SKT-02/DMT/2014 2-Jan-14 Data Processing) Tower 1 Lantai 15 Suite 102 - Fax:(021) 5155955 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 - Jakarta 3 PT Waviv Technologies b. Survei Non Seismik: Survei Geologi, Survei Gedung Bursa Efek Indonesia Telp:(021) 5155955 Pandu Utama Witadi 0003/SKT-02/DMT/2014 2-Jan-14 Geofisika, Survei Oseanografi (Metocean Survey) Tower 1 Lantai 15 Suite 102 - Fax:(021) 5155955 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 - Jakarta 4 PT Waviv Technologies c. Geologi dan Geofisika: Interpretasi Data Seismik, Gedung Bursa Efek Indonesia Telp:(021) 5155955 Pandu Utama Witadi 0004/SKT-02/DMT/2014 2-Jan-14 Interpretasi Data Geologi dan Geofisika, Tower 1 Lantai 15 Suite 102 - Fax:(021) 5155955 Permodelan Reservoir (Reservoir Modeling) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 - Jakarta 5 PT Waviv Technologies p. Jasa Penyedia Tenaga Kerja: Tenaga Survei Gedung Bursa Efek Indonesia Telp:(021) 5155955 Pandu Utama Witadi 0005/SKT-02/DMT/2014 2-Jan-14 Seismik: Juru Ukur Seismik, Juru Tembak Seismik, Tower 1 Lantai 15 Suite 102 - Fax:(021) 5155955 Ahli Topografi Seismik, Ahli Rekam Seismik, Ahli Jalan Jenderal Sudirman Kav. -

National Heroes in Indonesian History Text Book

Paramita:Paramita: Historical Historical Studies Studies Journal, Journal, 29(2) 29(2) 2019: 2019 119 -129 ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16217 NATIONAL HEROES IN INDONESIAN HISTORY TEXT BOOK Suwito Eko Pramono, Tsabit Azinar Ahmad, Putri Agus Wijayati Department of History, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang ABSTRACT ABSTRAK History education has an essential role in Pendidikan sejarah memiliki peran penting building the character of society. One of the dalam membangun karakter masyarakat. Sa- advantages of learning history in terms of val- lah satu keuntungan dari belajar sejarah dalam ue inculcation is the existence of a hero who is hal penanaman nilai adalah keberadaan pahla- made a role model. Historical figures become wan yang dijadikan panutan. Tokoh sejarah best practices in the internalization of values. menjadi praktik terbaik dalam internalisasi However, the study of heroism and efforts to nilai. Namun, studi tentang kepahlawanan instill it in history learning has not been done dan upaya menanamkannya dalam pembelaja- much. Therefore, researchers are interested in ran sejarah belum banyak dilakukan. Oleh reviewing the values of bravery and internali- karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau zation in education. Through textbook studies nilai-nilai keberanian dan internalisasi dalam and curriculum analysis, researchers can col- pendidikan. Melalui studi buku teks dan ana- lect data about national heroes in the context lisis kurikulum, peneliti dapat mengumpulkan of learning. The results showed that not all data tentang pahlawan nasional dalam national heroes were included in textbooks. konteks pembelajaran. Hasil penelitian Besides, not all the heroes mentioned in the menunjukkan bahwa tidak semua pahlawan book are specifically reviewed. -

Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan SD Negeri Locondong

Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan SD Negeri Locondong PENGGUNAAN METODE COOPERATIVE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN TEMA 5 PAHLAWANKU SUBTEMA 3 SIKAP KEPAHLAWANAN Nuf Anggraeni*1, Galuh Rahayuni2 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar A. Pendahuluan Pembelajaran yang dilakukan pada tema 5 Pahlawanku Subtema 3 Sikap Kepahlawanan Pembelajaran 1 menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran yaitu, Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab dan Permainan. Pembelajaran yang dilakukan di kelas IV B dilakukan selama 3 jam pembelajaran, dimana 1 jam pelajaran 35 Menit. Satu pertemuan dilakukan selama 105 Menit untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jumlah siswa di kelas IV B adalah 20 siswa. Materi yang digunakan menggunakan sumber dan buku siswa dan buku guru Tema 5 Pahlawanku Subtema 3 Sikap Kepahlawanan Pembelajaran 1. Mata pelajaran yang termuat didalamnya yaitu IPA, IPS dan Bahasa Indonesia. Mata pelajaran IPA mengenai materi cermin cembung dan cermin cekung, dan pata pelajaran IPS mengenai materi nama Pahlawan Nasional Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi menulis informasi dari teks non fiksi. Penanganan terhadap siswa yang mengalami kesulitan pada saat pembelajaran adalah mendekati dan memberikan bimbingan kepada siswa secara langsung. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh siswa ditangani dengan menggunakan beberapa tepuk semangat jilid dua dan tepuk konsentrasi agar konsentrasi kembali pada pembelajaran. Selain itu pada jumlah siswa yang banyak maka dalam pembelajaran harus menggunakan suara yang keras. B. Pembahasan 1. Materi Pembelajaran yang dilakukan di kelas IV B memuat 3 mata pelajaran yaitu IPA, IPS dan Bahasa Indonesia.