Wilhelm Gottlieb Becker (1753-1813)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mannheimer Geschichtsblätter Sonderveröffentlichung 7

Mannheimer Geschichtsblätter Sonderveröffentlichung 7 Frontispiz: Ausschnitt aus Kat.-Nr. 13 Faszination Landschaft Die Sammlung Schacherer des Mannheimer Altertumsvereins Herausgeber Dr. Hans-Jürgen Buderer Prof. Dr. Alfried Wieczorek Prof. Dr. Hermann Wiegand Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen Band 57 Editorial Vorwort der Herausgeber Die Landschaft kommt auf Umwegen ins Bild. Zunächst ist es ein Fenster im Hintergrund des darge- stellten Innenraumes, durch das dem Betrachter nur der Ausschnitt einer fernen äußeren Landschaft geboten wird, oder sie bildet die Kulisse einer ausführlich geschilderten Erzählung, die im Zentrum der Bildaussage steht. Am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert besinnt sich die bildende Kunst ein erstes Mal auf die Landschaft als einem eigenständigen gestalterischen Gegenstand. Dabei geht es nicht um einen geographisch exakt zu bestimmenden Ort, der zur Abbildung kommen soll, sondern um die Darstellung charakteristischer Momente, die eine Region kennzeichnen, die flache Weite der Niederlande, eine Flusslandschaft Mitteldeutschlands oder die Landschaftsformationen Italiens, wie sie die reisenden Künstler vor allem in der Campagna fanden. Konstruktionen, die ein antikisierendes idyllisches Arkadien vorstellen, in denen der Mensch in harmonischem Einklang mit der Natur zu leben scheint, bestimmen das barocke Verständnis von der Landschaftsdarstellung. Schon früh prägt eine vom Licht getragene Stimmung die Darstellung und leitet ein von einer ersten romantisie- renden Naturbesinnung geprägtes Bildverständnis. -

Broschuere UB 2.Pdf

Graphik, Graphik, Du musst wandern ... Zur Einführung Die 1982 am Fach Kunstgeschichte So beheimatet die Graphische Sammlung der Universität Trier gegründete des Fachs Kunstgeschichte der Universität Graphische Sammlung begeht im Jahre Trier heute nicht nur bedeutende Blätter der 2012 ihr dreißigjähriges Bestehen. Renaissance aus dem ehemaligen Besitz von Damit ist sie im Vergleich mit Sammlungen wie dem ehemals Königlichen anderen Universitätssammlungen eine Kupferstichkabinett Dresden oder solche vergleichsweise junge Institution, die des frühen 16. Jahrhunderts aus dem sich auch hinsichtlich ihrer Bestände und ehemals Königlichen Kupferstichkabinett deren Herkunft vielfach von anderen Berlin, dem Kupferstichkabinett Bern oder Einrichtungen ihrer Art in Deutschland den Nürnberger Museen, sondern vielfach unterscheidet. Geht etwa die Graphische auch Einzelblätter oder ganze Konvolute Sammlung am Fach Kunstgeschichte der aus bedeutenden Privatsammlungen des 18. Eberhard-Karls-Universität Tübingen bis 20. Jahrhunderts, etwa der der Brüder auf den Doublettenbestand des ehemals Goncourt oder der Sammlung Spatzier. Königlichen Kupferstichkabinetts in Sammlungen entstehen, wachsen teils Stuttgart, der heutigen Graphischen beachtlich und lösen sich vielfach wieder auf. Sammlung der Staatsgalerie, zurück, so Selbst aus den als nicht mehr veräußerlich speisen sich die mittlerweile knapp 5.300 geltenden Beständen der öffentlichen Blätter umfassenden Bestände an der Graphikkabinette werden von Zeit zu Zeit Universität Trier aus unterschiedlichen -

Francia. Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte

&ƌĂŶĐŝĂ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶnjƵƌǁĞƐƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŵĞƵƚƐĐŚĞŶ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚWĂƌŝƐ ;/ŶƐƚŝƚƵƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĂůůĞŵĂŶĚͿ ĂŶĚϭϳͬϭ;ϭϵϵϬͿ K/͗10.11588/fr.1990.2.54139 ZĞĐŚƚƐŚŝŶǁĞŝƐ ŝƚƚĞ ďĞĂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŐŝƚĂůŝƐĂƚ ƵƌŚĞďĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚ ŐĞƐĐŚƺƚnjƚ ŝƐƚ͘ ƌůĂƵďƚ ŝƐƚ ĂďĞƌ ĚĂƐ >ĞƐĞŶ͕ ĚĂƐ ƵƐĚƌƵĐŬĞŶ ĚĞƐ dĞdžƚĞƐ͕ ĚĂƐ ,ĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ͕ ĚĂƐ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ĚĞƌ ĂƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ĞŝŐĞŶĞŶ ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĚŝĞ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ njƵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲ ŬŽŵŵĞƌnjŝĞůůĞŶ ǁĞĐŬĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ ŝŶĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ ƵŶĞƌůĂƵďƚĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͕ ZĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŽĚĞƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĞŝŶnjĞůŶĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ŽĚĞƌ ŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŽǁŽŚů njŝǀŝůͲ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚ ǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ Zur Forschungsgeschichte und Methodendiskussion Michel Espagne/Michael Werner LA CORRESPONDANCE DE JEAN-GEORGES WILLE Un projet d’edition Les specialistes des echanges culturels franco-allemands au XVIIIC siede connaissent bien le nom de Jean-Georges Wille (1713-1806)\ graveur et dessinateur allemand qui vecut plus de soixante-dix ans a Paris et fut considere par de nombreux contemporains comme le premier representant de la culture allemande en France. 11 suscite par ailleurs l’interet croissant des historiens de Part, qui voient en lui l’un des plus eminents dessinateurs de paysage au XVIIIe siede et reactualisent ainsi le jugement des freres Goncourt, qui en faisaient »le Voltaire de Part«21. Lors de sa Constitution en 1986, le groupe de recherche sur les transferts culturels franco-allemands du CNRS s’est propose, entre autres, de preparer une edition de la correspondance de Wille3. Ce projet est actuellement en voie d’achevement4. Quelques chiffres L’edition comprend un peu plus de 400 lettres, dont environ 30% sont des lettres de Wille lui- meme, les autres lui etant adressees. Les dates de redaction s’etalent sur plus de 45 ans, de 1746 ä 1793. -

Miszellaneen Miscellanea

miszellaneen MISCELLANEA c.g. boerner in collaboration with harris schrank fine prints Israhel van Meckenem ca. 1440–45 – d. Bocholt 1503 1. Die Auferstehung – The Resurrection (after the Master E.S.) ca. 1470 engraving with extensive hand-coloring in red, blue, green, reddish-brown and gold leaf; 94 x 74 mm (3 11�16 x 2 ⅞ inches) Lehrs and Hollstein 140 provenance C.G. Boerner, Leipzig, sale 153, May 3–4, 1927, lot 43 sub-no. 49 (ill. on plate 3) S.F.C. Wieder, Noordwijk, The Netherlands William H. Schab Gallery, New York, cat. 40 [1963], no. 64 (the still-intact manuscript), the Meckenem ill. on p. 69 private collection, Switzerland Sotheby’s, London, December 4, 1969, lot 18 William H. Schab Gallery, New York, cat. 52, 1972, no. 46 (ill. in color) C.G. Boerner, Düsseldorf, acquired April 25, 1972 private collection, Germany Sotheby’s, London, December 3–4, 1987, lot 579 (GBP 27,500) private collection Unikum. Very little is known about the early life of Israhel van Meckenem. His family probably came from Meckenheim near Bonn. He might have received his first artistic training with the so- called Master of the Berlin Passion who was active in the Rhine-Meuse region in 1450–70 (and whom Max Geisberg even tried to identify as Van Meckenem’s father). This is supported by 13 copies that Van Meckenem made after prints by this early “Anonymous.” However, the Master E.S. played an even more important role in the formation of the young artist. He worked in the Upper Rhine valley, most likely in Strasbourg, and his importance for the development of the relatively new medium of engraving can hardly be overestimated. -

Die Kaiserliche Gemäldegalerie in Wien Und Die Anfänge Des Öffentlichen Kunstmuseums

GUDRUN SWOBODA (HG.) Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums BAND II EUROPÄISChe MUSEUMSKULTUREN UM 1800 Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums 2013 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR GUDRUN SWOBODA (HG.) Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums BAND 2 EUROPÄISCHE MUSEUMSKULTUREN UM 1800 2013 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR IMPRESSUM Gudrun Swoboda (Hg.) Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums Band 1 Die kaiserliche Galerie im Wiener Belvedere (1776–1837) Band 2 Europäische Museumskulturen um 1800 Kunsthistorisches Museum Wien, Wien 2013 Redaktion Gudrun Swoboda, Kristine Patz, Nora Fischer Lektorat Karin Zeleny Art-Direktion Stefan Zeisler Graphische Gestaltung Johanna Kopp, Maria Theurl Covergestaltung Brigitte Simma Bildbearbeitung Tom Ritter, Michael Eder, Sanela Antic Hervorgegangen aus einem Projekt des Förderprogramms forMuse, gefördert vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 121-V21/PUB 122-V21 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar. Abbildungen auf der Eingangsseite Bernardo Bellotto, Wien, vom Belvedere aus gesehen. Öl auf Leinwand, um 1758/61. Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie Inv.-Nr. 1669, Detail Druck und Bindung: Holzhausen Druck Gmbh, Wien Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in Austria ISBN 978-3-205-79534-6 Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. © 2013 Kunsthistorisches Museum Wien – www.khm.at © 2013 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H. -

Yale University Art Gallery Bulletin 2011 Online Supplement

Yale University Art Gallery Bulletin 2011 online supplement 1 african art Within these lists, objects in the depart- media in order of prevalence. Dimen- Acquisitions ments of American Paintings and Sculp- sions are given in inches followed by July 1, 2010– ture, American Decorative Arts, Asian centimeters in parentheses; height pre- Art, European Art, Modern and Con- cedes width. For three-dimensional June 30, 2011 temporary Art, and Prints, Drawings, sculpture and most decorative objects, and Photographs are alphabetized by such as furniture, height precedes width artist, then ordered by date, then alpha- precedes depth. For drawings, dimen- betized by title, then ordered by acces- sions are of the sheet; for relief and inta- sion number. Objects in the departments glio prints, the matrix; for planographic of African Art, Ancient Art, Art of the prints, the sheet; and for photographs, Ancient Americas, Coins and Medals, the image, unless otherwise noted. For and Indo-Pacific Art are ordered chrono- medals, weight is given in grams, axis in logically, then alphabetized by title, then clock hours, and diameter in millimeters. ordered by accession number. If an object is shaped irregularly, maxi- Circa (ca.) is used to denote that mum measurements are given. a work was executed sometime around Illustrated works are titled in bold. the date given. For all objects, principal medium is given first, followed by other 2 African Art Head Katsina Nigeria, 200 b.c.e.–100 c.e. Terracotta, 7 ½ x 5 ¼ x 5 ¾ in. (19.1 x 13.3 x 14.6 cm) Gift of Charles D. Miller III, b.a. -

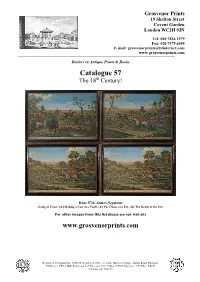

Cat Talogu E 57

Grosvenor Prints 19 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JN Tel: 020 7836 1979 Fax: 020 7379 6695 E-mail: [email protected] www.grosvenorprints.com Dealers in Antique Prints & Books Catalogue 57 th The 18 Century! Item 574: James Seymour Going to Cover. [&] Making a Cast at a Fault. [&] The Chace of a Fox. [&] The Death of the Fox. For other images from this list please see our web site www.grosvenorprints.com Registered in England No. 1305630 Registered Office: 2, Castle Business Villlage, Station Roaad, Hampton, Middlesex. TW12 2BX. Rainbrook Ltd. Directors: N.C. Talbot. T.D.M. Rayment. C.E. Elliis. E&OE VAT No. 217 6907 49 1. Analysis of Beauty, Pl. 1 Smartly dressed people play with scientific instruments Designed, Engraved, and Publish'd by W.m Hogarth, in a garden decorated with Italianate ruins. March 5th 1753, according to Act of Parliament. Stock: 38799 Engraving, platemark 390x 505mm (15¼ x 19¾"). Large margins. Repaired tear. Bit dusty. £260 6. Painting. The statuary yard of John Cheere, adjoining Hyde Park London Printed for H. Overton without Newgate & R. Corner and Piccadilly in London, filled with ancient Sayer in Fleet Street. Price 1s 6d. sculptures juxtaposed with objects and people from the Coloured mezzotint. 250 x 350mm (9¾ x 13¾"). time of William Hogarth (1697-1767). Bordering the Framed. Paper toned in margins. Unexamined out of c. image are numerous small diagrams, including 1900's frame. £450 references to P.L. Ghezzi, François Duquesnoy and A woman paints a portrait of another woman, watched Albrecht Durer. -

Jahrbuch Für Romantik. - Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh

Jahrbuch der Friedrich Schlegel-Gesellschaft Athenäum 10. Jahrgang Jahrbuch für Romantik Schöningh Paderborn [u.a.] 2000 eBooks von / from Digitalisiert von / Digitised by Humboldt-Universität zu Berlin ATHENÄUM Jahrbuch für Romantik ATHENÄUM Jahrbuch für Romantik 10. Jahrgang 2000 Herausgegeben von Ernst Behler t (Seattle) • Manfred Frank (Tübingen) Jochen Hörisch (Mannheim) • Günter Oesterle (Gießen) Ferdinand Schöningh Paderborn * München • Wien • Zürich &j ~- ^f ... Die Deutsche Bibliothek - CP-Einheitsaufnahme Athenäum: Jahrbuch für Romantik. - Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh. Erscheint jährlich. -Aufnahme nach Jg. 1. 1991 ISSN 0940-516X Jg. 1. 1991- Einbandgestaltung: Anna Braungart, Regensburg Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem und alterungsbeständigem Papier® ISO 9706 © 2000 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig. Printed in Germany. Herstellung: Ferdinand Schöningh, Paderborn ISSN 0940-516X ISBN 3-506-70960-7 U il W Inhaltsverzeichnis Editorial Manfred Frank 7 Abhandlungen Wolf von Engelhardt: „Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt": Goethes Aufsatz im Licht von Kants Vemunftkritik 9 Manfred Koch: Deutsche Welterleuchtung oder globaler Ideenhandel? Der Topos von der Übersetzernation Deutschland in Goethes Konzept der ,Weltliteratur6 29 Kai Nonnenmacher: Trübung und Betrübnis: Sinne und Medien der Wahlverwandtschaften 55 Justus Fetscher: Korrespondenzen der Sonne. Kosmologische Strukturen in Hölderlins Hyperion 77 Stephan Jaeger: Der spätromantische Spalt. Lyrische Schreibweisen bei Brentano und Keats 110 Marion Hiller: Müßiggang, Muße und die Musen - Zu Friedrich Schlegels Poetik und seiner „Idylle über den Müßiggang im Spannungsfeld antiker und moderner Bezüge 135 Violetta Waibel: „Innres, äußres Organ". -

Bibliographic Details for Works Cited Once Or Very Infrequently Are Given in the Main Part of the Dictionary. Monographs And

Dictionary of pastellists before 1800 BIBLIOGRAPHY Bibliographic details for works cited once or very infrequently are given in the main part of the Dictionary. Monographs and articles cited more frequently are referred to in the abbreviated form of name and date only, with details in this Bibliography; a handful of works (such as B&W, i.e. Besnard & Wildenstein 1928) are referred to by initials only. Catalogues and monographs issued to accompany monographic exhibitions are listed with full details under the relevant artist’s entry, and are elsewhere referred to by artist’s name and date. General exhibition catalogues are cited by town and date, and are not cross-referenced here (full bibliographic details may be found under the Exhibitions tab). Anonymous general catalogues of individual museums’ holdings are found under the Museums tab. Salon critics, including anonymous authors identified with reasonable probability, are found under name and date below; others will be found in the form Anon. nnnn (with letter suffix to distinguish multiple entries) under the Exhibitions file for the year of the exhibition, not of later publication. G. ADRIANI, Verzeichnis der Gemälde, Braunschweig, Martha Babcock AMORY, The domestic and artistic life of A 1969 John Singleton Copley…, Boston, 1882 Agasse 1988, monographic exh., v. Dictionary s.v. artist Louise AMPILOVA-TUIL & Catherine Gosselin, “Une AA, v. Ananoff Daisy AGASSIZ, Benjamin Bolomey 1739–1819. Peintre note sur l’iconographie de Saint-Just: l’histoire du A&W, v. Ananoff e du Stadhouder Guillaume V d’Orange. Étude pastel Le Bas”, Annales historiques de la Révolution Olivier AARON, Dessins insolites du XVIII français, Paris, biographique, Lausanne, 1928 française, 2017/4, 390, pp. -

Jakob Matthias Schmutzer (1733 - 1811) - Die Landschaftszeichnungen Aus Dem Kupferstichkabinett Der Akademie Der Bildenden Künste in Wien

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Jakob Matthias Schmutzer (1733 - 1811) - Die Landschaftszeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste in Wien Verfasserin Brigitte Zmölnig Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin: Ao. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel I. Teil: Biographische Angaben zum Leben Jakob Matthias Schmutzers Einleitung 1. Das historische Umfeld Die politische und geistige Entwicklung im Umfeld des Staatskanzlers Kaunitz unter der Regierung Maria Theresias und Josephs II. ................................................................….. 1 Wenzel Anton Fürst Kaunitz – Rietberg (1711 – 1794).................................... 7 2. Jakob Matthias Schmutzer (1733 – 1811) Biographisches und die ersten Jahre seiner Ausbildung.............................................. 10 Schmutzers künstlerische und geistige Ausbildung in Paris unter Johann Georg Wille von 1762 – 66................................................................. 13 Schmutzers Lehrer Johann Georg Wille (1715 – 1808)................................... 16 - Die Wille – Schule in Paris............................................................. 20 - Die künstlerische Erziehung unter Wille......................................... 22 - Die Bedeutung der Zeichnung in der Kunsterziehung der Aufklärung................................................ 24 - Der akademische Zeichenunterricht bei Wille............................... -

Zum 300. Geburtstag Des Kupferstechers Johann Georg Wille (1715-1808)

Zum 300. Geburtstag des Kupferstechers Johann Georg Wille (1715-1808) TJARK BERGMANN Vor 300 Jahren, am 05. November 1715, wird Johann Georg Will als Sohn des Johann Philipp Will 1 und seiner Frau Elisabeth, geb. Zimmermann, auf der Obermühle an der Bieber 2 geboren. Früh fördert der Vater den begabten Jungen, der zunächst in die Lehre bei einem Kunstmaler geht, später dann zu einem Büchsenmacher, um die Waffengravur zu erlernen. Die Kunst im Blick, entschließt sich Will mit 20 Jahren, nach Paris zu gehen, wo er im Juli 1736 ein- trifft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die ihn zwingen, sich mit Gelegen- heitsarbeiten durchzuschlagen, gelingt ihm bald der Absatz von Kupferplatten mit Porträtstichen. Durch sein Talent im Umgang mit dem Grabstichel erarbei- tet er sich zunehmend Ansehen. Seine Stiche druckt er schließlich, statt über einen Mittelsmann, selbst und die erzielten Preise steigen. Was folgt, ist ein bei- spielloser Aufstieg. Bereits 1745 bezieht er seine eigene Werkstatt. Die kommen- den Jahrzehnte entwickelt er sich zu einem wohlhabenden, aufgeklärten Bürger und autonomen Künstler. Er erweist sich als geschickter Geschäftsmann, betä- tigt sich als Kunsthändler und -sammler, ist gefragter Ratgeber und engagierter Förderer. 1755 erhält er den Titel eines „Graveur du Roi“. 3 1758 lässt er sich einbürgern, ab etwa Mitte der 1750er Jahre verwendet er die französisierte Ver- sion seines Namens. 4 Sein Netzwerk ist beachtlich, sein Haus fungiert als An- laufstelle für Personen aus ganz Europa. Zu seinen Kontakten zählen Gelehrte, Adelige, Diplomaten, Künstler und Kunstsammler, Verleger und Literaten. Schüler von ihm bekleiden Ämter an den wichtigsten Akademien im deutsch- sprachigen Raum und darüber hinaus. -

TIMO JOHN Adam Friedrich Oeser (1717-1799)

TIMO JOHN Adam Friedrich Oeser (1717-1799) Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit Vorblatt Publikation Erstpublikation: Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades im Fachbereich Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Stuttgart 1999. Neupublikation im Goethezeitportal Vorlage: Datei des Autors URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/oeser/john_oeser.pdf> Eingestellt am 25.11.2006 Autor Dr. Timo John E-Mail-Adresse: [email protected] Empfohlene Zitierweise Beim Zitieren empfehlen wir hinter den Titel das Datum der Einstellung oder des letzten Updates und nach der URL-Angabe das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse anzugeben. Timo John: Adam Friedrich Oeser (1717-1799). Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit (25.11.2006). In: Goethezeitportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/oeser/john_oeser.pdf> (Datum Ihres letzten Besuches). Adam Friedrich Oeser (1717-1799) Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades im Fachbereich Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vorgelegt von Timo John aus Stuttgart Stuttgart 1999 Impressum: Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bildnis Adam Friedrich Oeser, 1798, Pastell von Nicolaus Lauer, 52 x 40 cm, Rückseite: „Oeser, / gemalt für Gleim / von/Lauer / 1798“ Gleimhaus Halberstadt, Inv. Nr. A/127 Lit.: Der Freundschaftstempel im Gleimhaus zu Halberstadt, Porträts des 18. Jahrhunderts, Bestandskatalog, Bearb. Scholke Horst, Leipzig, 2000, Abb. S. 153 Zum Dank an meine Mutter Beatrix John Inhaltsverzeichnis Vorwort 10 Abkürzungsverzeichnis 11 I. Einleitung 12 Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit 12 II. Empfindsamkeit 21 1. Präzisierung des Zeitalters der Empfindsamkeit am Beispiel einer exemplarischen Werkanalyse Oesers 21 2.