IMPETUOSO E PEGASO”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Life-Cycle of the Barcelona Automobile-Industry Cluster, 1889-20151

The Life-Cycle of the Barcelona Automobile-Industry Cluster, 1889-20151 • JORDI CATALAN Universitat de Barcelona The life cycle of a cluster: some hypotheses Authors such as G. M. P. Swann and E. Bergman have defended the hy- pothesis that clusters have a life cycle.2 During their early history, clusters ben- efit from positive feedback such as strong local suppliers and customers, a pool of specialized labor, shared infrastructures and information externali- ties. However, as clusters mature, they face growing competition in input mar- kets such as real estate and labor, congestion in the use of infrastructures, and some sclerosis in innovation. These advantages and disadvantages combine to create the long-term cycle. In the automobile industry, this interpretation can explain the rise and decline of clusters such as Detroit in the United States or the West Midlands in Britain.3 The objective of this paper is to analyze the life cycle of the Barcelona au- tomobile- industry cluster from its origins at the end of the nineteenth centu- ry to today. The Barcelona district remained at the top of the Iberian auto- mobile clusters for a century. In 2000, when Spain had reached sixth position 1. Earlier versions of this paper were presented at the International Conference of Au- tomotive History (Philadelphia 2012), the 16th World Economic History Congress (Stellen- bosch 2012), and the 3rd Economic History Congress of Latin America (Bariloche 2012). I would like to thank the participants in the former meetings for their comments and sugges- tions. This research benefitted from the financial support of the Spanish Ministry of Econo- my (MINECO) and the European Regional Development Fund (ERDF) through the projects HAR2012-33298 (Cycles and industrial development in the economic history of Spain) and HAR2015-64769-P (Industrial crisis and productive recovery in the Spanish history). -

Bombas De Agua•Water Pumps•Wasserpumpen•Pompes a Eau

BOMBAS DE AGUA•WATER PUMPS•WASSERPUMPEN•POMPES A EAU Truck 2007 Truck 2007 INDUSTRIAS DOLZ, S.A. C/Vall de Uxó nº 1 · 12004 · Castellón · SPAIN T.: +34 964 34 00 38 · F: +34 964 24 13 01 e-mail: [email protected] · www.idolz.com DOLZ ARGENTINA, S.A. Av. Marcelo T. de Alvear 3894 Ciudadela Bs/As · Argentina · C/P: 1702 Telefax: 5411-4488-3397/2849 e-mail: [email protected] · www.idolz.com tecnologíaBOMBAS DE AGUA • WATER PUMPS Con más de 70 años de liderazgo en la investigación, desarrollo y fabricación de bombas de agua, Industrias Dolz ha creado una nueva generación de productos con los que consigue situarse en la vanguardia internacional del mercado. La calidad certificada de todas las referencias, partiendo de diseños y componentes originales y fruto de una constante y exigente labor de I+D, nos permite ofrecer la gama de bombas de agua más amplia del mercado. Por este motivo, las bombas DOLZ están plenamente adaptadas a todas las exigencias de la industria de la automoción y continúan nuestra filosofía, cuyo objetivo parte del firme compromiso que avala toda nuestra trayectoria: satisfacer las necesidades de nuestros clientes. In its more than 70 years at the head of research, development and manufacturing of water pumps, Dolz has created a new generation of products which have placed it in prime position in the market. The certified quality of all our models, from original designs and components to the highest and most exacting R&D, have enabled us to supply the fullest range of pumps.Dolz pumps are fully adapted to the demands of the motor industry and continue our basic philosophy which is: to satisfy the needs of our customers. -

The Magazine Of

No.58 - WINTER 2012 THE MAGAZINE OF LLeylandeyland TTorqueorque 558.indd8.indd 1 22/12/12/12/12 118:59:098:59:09 Hon. PRESIDENT To be appointed Hon. VICE PRESIDENT Neil D. Steele, 18 Kingfi sher Crescent, also CHAIRMAN Cheadle, Staffordshire, ST10 1RZ VICE-CHAIRMAN David E.Berry, 40 Bodiam Drive, SALES & WEBSITE CO-ORDINATOR Toothill, Swindon, Wilts, SN5 8BE Mike A. Sutcliffe, MBE, FCA, ‘Valley Forge’ SECRETARY and 213 Castle Hill Road, Totternhoe, MAGAZINES EDITOR Dunstable, Beds. LU6 2DA TREASURER Gary Dwyer, 8 St Mary’s Close, West St. EVENT CO-ORDINATOR Sompting, Lancing, W. Sussex, BN15 0AF BCVM LIAISON, FLEET BOOKS, Ron Phillips, 16 Victoria Avenue, PRESERVED LEYLAND RECORDS ‘Grappenhall, Warrington, WA4 2PD John Howie, 37 Balcombe Gardens, MEMBERSHIP SECRETARY Horley, Surrey, RH6 9BY ASSISTANT MEMBERSHIP SEC’Y David J. Moores, 10 Lady Gate, (NEW MEMBERS) Diseworth, Derby, DE74 2QF CHASSIS RECORDS, Don Hilton, 79 Waterdell, Leighton TECHNICAL & SPARES Buzzard, Beds. LU7 3PL COMMITTEE MEMBER John Bennett, 174 Leicester Road, ASSISTING WITH PUBLICATIONS Loughborough, Leics. LE11 2AH WEBMASTER Gerry Tormey, Contact via David Berry MEMBERSHIP Subscription levels are £27 per annum (Family £31), £33 for EEC members, £38 (in Sterling) for membership outside the EEC. Anyone joining after 1st April and before 31st July will have their membership carried over to the next 31st July, ie up to 16 months. This is good value for money and new members are welcomed. Application forms are available from the Membership Secretary or via the Website www.leylandsociety.co.uk LLeylandeyland TTorqueorque 558.indd8.indd 2 22/12/12/12/12 118:59:108:59:10 Issue No. -

Quellen Und Forschungen Aus Italienischen Bibliotheken Und Archiven

Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven Bd. 80 2000 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. LA QUESTIONE DELLA PUNIZIONE DEI CRIMINALI DI GUERRA IN ITALIA DOPO LA FINE DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE di FILIPPO FOCARDI* L L'Italia e la richiesta della punizione dei criminali di guerra tedeschi. - 2.1 processi in Italia contro criminali di guerra tedeschi; le reazioni dell'opinione pubblica e l'azione del governo. - 3. Governo e forze politiche dinanzi alla questione dei criminali di guerra italiani. - 4. Per carità di patria e amore di oblio. 1. Il 13 ottobre 1943 ITtalia di Badoglio e di Vittorio Emanuele III aveva dichiarato ufficialmente guerra alla Germania nazista schie randosi al fianco delle Nazioni Unite, Riconosciuta dagli Stati della coalizione antifascista come „cobelligerante", l'Italia si era allora ve nuta a trovare in una situazione giuridicamente e politicamente ambi gua: ad un tempo nazione sconfitta sottoposta a regime armistiziale e insieme paese di fatto alleato con i suoi vecchi avversari contro il * Il processo contro Erich Priebke ha sollevato grande attenzione in Italia sui crimini nazisti compiuti nel paese durante l'occupazione tedesca. -

Ivecobus Range Handbook.Pdf

CREALIS URBANWAY CROSSWAY EVADYS 02 A FULL RANGE OF VEHICLES FOR ALL THE NEEDS OF A MOVING WORLD A whole new world of innovation, performance and safety. Where technological excellence always travels with a true care for people and the environment. In two words, IVECO BUS. CONTENTS OUR HISTORY 4 OUR VALUES 8 SUSTAINABILITY 10 TECHNOLOGY 11 MAGELYS DAILY TOTAL COST OF OWNERSHIP 12 HIGH VALUE 13 PLANTS 14 CREALIS 16 URBANWAY 20 CROSSWAY 28 EVADYS 44 MAGELYS 50 DAILY 56 IVECO BUS CHASSIS 68 IVECO BUS ALWAYS BY YOUR SIDE 70 03 OUR HISTORY ISOBLOC. Presented in 1938 at Salon de Paris, it was the fi rst modern European coach, featuring a self-supporting structure and rear engine. Pictured below the 1947 model. 04 PEOPLE AND VEHICLES THAT TRANSPORTED THE WORLD INTO A NEW ERA GIOVANNI AGNELLI JOSEPH BESSET CONRAD DIETRICH MAGIRUS JOSEF SODOMKA 1866 - 1945 1890 - 1959 1824 - 1895 1865 - 1939 Founder, Fiat Founder, Société Anonyme Founder, Magirus Kommanditist Founder, Sodomka des établissements Besset then Magirus Deutz then Karosa Isobloc, Chausson, Berliet, Saviem, Fiat Veicoli Industriali and Magirus Deutz trademarks and logos are the property of their respective owners. 05 OVER A CENTURY OF EXPERIENCE AND EXPERTISE IVECO BUS is deeply rooted into the history of public transport vehicles, dating back to when the traction motor replaced horse-drawn power. We are proud to carry on the tradition of leadership and the pioneering spirit of famous companies and brands that have shaped the way buses and coaches have to be designed and built: Fiat, OM, Orlandi in Italy, Berliet, Renault, Chausson, Saviem in France, Karosa in the Czech Republic, Magirus-Deutz in Germany and Pegaso in Spain, to name just a few. -

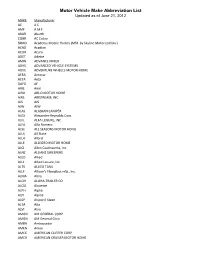

Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated As of June 21, 2012 MAKE Manufacturer AC a C AMF a M F ABAR Abarth COBR AC Cobra SKMD Academy Mobile Homes (Mfd

Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated as of June 21, 2012 MAKE Manufacturer AC A C AMF A M F ABAR Abarth COBR AC Cobra SKMD Academy Mobile Homes (Mfd. by Skyline Motorized Div.) ACAD Acadian ACUR Acura ADET Adette AMIN ADVANCE MIXER ADVS ADVANCED VEHICLE SYSTEMS ADVE ADVENTURE WHEELS MOTOR HOME AERA Aerocar AETA Aeta DAFD AF ARIE Airel AIRO AIR-O MOTOR HOME AIRS AIRSTREAM, INC AJS AJS AJW AJW ALAS ALASKAN CAMPER ALEX Alexander-Reynolds Corp. ALFL ALFA LEISURE, INC ALFA Alfa Romero ALSE ALL SEASONS MOTOR HOME ALLS All State ALLA Allard ALLE ALLEGRO MOTOR HOME ALCI Allen Coachworks, Inc. ALNZ ALLIANZ SWEEPERS ALED Allied ALLL Allied Leisure, Inc. ALTK ALLIED TANK ALLF Allison's Fiberglass mfg., Inc. ALMA Alma ALOH ALOHA-TRAILER CO ALOU Alouette ALPH Alpha ALPI Alpine ALSP Alsport/ Steen ALTA Alta ALVI Alvis AMGN AM GENERAL CORP AMGN AM General Corp. AMBA Ambassador AMEN Amen AMCC AMERICAN CLIPPER CORP AMCR AMERICAN CRUISER MOTOR HOME Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated as of June 21, 2012 AEAG American Eagle AMEL AMERICAN ECONOMOBILE HILIF AMEV AMERICAN ELECTRIC VEHICLE LAFR AMERICAN LA FRANCE AMI American Microcar, Inc. AMER American Motors AMER AMERICAN MOTORS GENERAL BUS AMER AMERICAN MOTORS JEEP AMPT AMERICAN TRANSPORTATION AMRR AMERITRANS BY TMC GROUP, INC AMME Ammex AMPH Amphicar AMPT Amphicat AMTC AMTRAN CORP FANF ANC MOTOR HOME TRUCK ANGL Angel API API APOL APOLLO HOMES APRI APRILIA NEWM AR CORP. ARCA Arctic Cat ARGO Argonaut State Limousine ARGS ARGOSY TRAVEL TRAILER AGYL Argyle ARIT Arista ARIS ARISTOCRAT MOTOR HOME ARMR ARMOR MOBILE SYSTEMS, INC ARMS Armstrong Siddeley ARNO Arnolt-Bristol ARRO ARROW ARTI Artie ASA ASA ARSC Ascort ASHL Ashley ASPS Aspes ASVE Assembled Vehicle ASTO Aston Martin ASUN Asuna CAT CATERPILLAR TRACTOR CO ATK ATK America, Inc. -

World War II at Sea This Page Intentionally Left Blank World War II at Sea

World War II at Sea This page intentionally left blank World War II at Sea AN ENCYCLOPEDIA Volume I: A–K Dr. Spencer C. Tucker Editor Dr. Paul G. Pierpaoli Jr. Associate Editor Dr. Eric W. Osborne Assistant Editor Vincent P. O’Hara Assistant Editor Copyright 2012 by ABC-CLIO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data World War II at sea : an encyclopedia / Spencer C. Tucker. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-59884-457-3 (hardcopy : alk. paper) — ISBN 978-1-59884-458-0 (ebook) 1. World War, 1939–1945—Naval operations— Encyclopedias. I. Tucker, Spencer, 1937– II. Title: World War Two at sea. D770.W66 2011 940.54'503—dc23 2011042142 ISBN: 978-1-59884-457-3 EISBN: 978-1-59884-458-0 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 This book is also available on the World Wide Web as an eBook. Visit www.abc-clio.com for details. ABC-CLIO, LLC 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 This book is printed on acid-free paper Manufactured in the United States of America To Malcolm “Kip” Muir Jr., scholar, gifted teacher, and friend. This page intentionally left blank Contents About the Editor ix Editorial Advisory Board xi List of Entries xiii Preface xxiii Overview xxv Entries A–Z 1 Chronology of Principal Events of World War II at Sea 823 Glossary of World War II Naval Terms 831 Bibliography 839 List of Editors and Contributors 865 Categorical Index 877 Index 889 vii This page intentionally left blank About the Editor Spencer C. -

ESPTEND21.Pdf

número 24 febrero 2021 www.cadenadesuministro.es l s 3 Editorial : Recuperar el tono, la mejor vacuna Ricardo Ochoa de Aspuru, director de Cadena de Suministro a i o Hay que sobreponerse al golpe 4 r d rar el tono, Un primer análisis del impacto de la pandemia en el sector Recupe i 6 Opinión: De la digitalización a la hiperautomatización o t n Roberto Martínez, director Desarrollo de Negocio Gartner Supply Chain España i la mejor vacuna e 8 E-commerce, un motor contra la pandemia La logística en 2020 d t ada volverá a ser como era antes de marzo de 12 La logística ante un cambio radical E n 2020. Hace un año, un virus letal se colaba Tendencias logísticas para 2021 entre nosotros para, como dicen algunos, recor - o Opinión: Mirando al futuro a través del e-commerce y la automatización 16 darnos la insignificancia del ser humano ante la Cristian Oller, vicepresidente y director general de Prologis en Españan C embestida de la naturaleza. 18 El sector inmologístico sale reforzado de un convulso 2020 Impulsado por el crecimiento del e-commerce N El golpe, también por inesperado, ha sido de tal magni - 21 VGP: objetivo cero emisiones en 2025 tud que en los últimos meses se han puesto en cuestión La sostenibilidad como elemento estratégico en inmologística muchos de los que hasta ahora eran dogmas inamovibles. Número 24- febrero 2021 22 El papel de los desarrollos logísticos en segunda y tercera corona Depósito Legal: M-8324-2018 Amplia oferta de Cushman & Wakefield Meses después, la pandemia sigue alterando lo que El sector inmologístico ante un año clave para la inversión EDITA 24 hasta antes de marzo era la actividad diaria logística y de Tendencias del sector inmologístico en 2021 Cadesum Digital, SL transporte. -

Folleto De La Colección Museográfica Del Automóvil

1 Este trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de los diferentes responsables del Museo desde su creación, muy especialmente del Brigada D. Luis Evaristo Delgado Díaz, actual encargado del mismo, siempre dispuesto a prestar su colaboración para la confección de este trabajo. AUTOR: ANTONIO MATEA MARTÍNEZ (BRIGADA DE TRANSMISIONES) PORTADA: ANDRÉS SÁNCHEZ DELGADO (PERSONAL LABORAL) 2 MUSEO DEL AUTOMÓVIL PCMVR Nº 1 (TORREJÓN DE ARDOZ) 3 ÍNDICE INTRODUCCIÓN………………………………………………….. Página 5 HISTORIA DEL MUSEO………………………………………….. Página 6 ESTRUCTURA, INSTALACIONES Y VISITA………………….. Página 15 CONCLUSIÓN……………………………………………………… Página 54 BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEBS CONSULTADAS………… Página 55 4 INTRODUCCIÓN Por Orden DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, del Ministerio de Defensa, se crea la Red de Museos de Defensa. El artículo 1 de esta orden ministerial dispone que su objeto principal, aparte de crear esta Red de Museos, es definir los procedimientos a seguir en la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa, con el fin último de asegurar su protección, difusión y enriquecimiento. En el Anexo I de esta Orden, el Museo del Automóvil del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1 (PCMVR Nº 1), Acuartelamiento San Cristóbal de Torrejón de Ardoz, es calificado como colección museográfica del Ministerio de Defensa. La colección museográfica se define como un conjunto de bienes culturales, que sin reunir todos los requisitos necesarios para desarrollar las funciones propias de los museos, están organizados con criterio museológico, han establecido un régimen de visitas y disponen de medidas de conservación y seguridad. Pero nuestra intención en este trabajo es continuar con la denominación de Museo del Automóvil, que es como se ha conocido hasta ahora. -

Corazzata ROMA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA

ROMA CAPITALE EUREKR PRESIDENZA Assemblea Capitolina COOP€RRTIVR SOCIRLE ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Domenico Carro CORAZZATA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Ricerca storica e schede fuori testo a cura di Gennaro Barretta Cooperativa Eureka Roma, 2011 PREFAZIONE Inserito in un progetto culturale del Comune di la memoria delle grandi navi italiane e degli equipaggi che Roma questo libro vuole illustrare e commemorare uno morirono per la Patria. dei tanti esempi di eccellenza, abnegazione, eroismo legati La storia del ROMA è narrata in prima persona da un al nome della città di ROMA. personaggio immaginario, un giovane guardiamarina di La corazzata ROMA è stata una delle migliori — se prima nomina imbarcato sulla nave, che in maniera "apo- non la migliore - nave da battaglia schierata nel corso della crifa, ma veritiera" vive, giorno dopo giorno, una pagina secondi guerra mondiale. Non ha mai partecipato ad azio- drammatica della storia d'Italia. ni offensive e la storia le ha riservato un terribile destino. La scelta degli autori ha permesso di integrare le tante te- Questo libro, ben documentato ed avvincente come un stimonianze esistenti in una narrazione scorrevole, senza romanzo, si pone come obiettivo quello di mantenere viva mai derogare dalla puntigliosa esattezza storica. Il volume fa parte del progetto "Una città di eroiche memorie", realizzato con il contributo di Roma Capitale ed è distribuito gratuitamente Coordinamento editoriale Andrea Sciascia Progetto grafico e impaginazione Giovanni Morelli Testo Domenico -

Quan Rafel Bonnín Em Va Demanar Unes Línies Per Prologar El Capítol Del Llibre

Capítol IV VEHICLES uan Rafel Bonnín em va demanar unes línies per prologar el capítol del llibre que tractaria dels vehicles dels bombers, em va venir el cap una frase que se’m feia méQs present a mesura que s’acostava la data de lliurament de l’escrit: Els pobles que obliden la seva història es veuen condemnats a repetir-la. Si pegam una ullada al material que aquí es presenta, crida l’atenció el buit que trobam entre el principi de la dècada dels vint fins a la dècada dels seixanta o del setanta. I no em referesc només al material gràfic, sinó a aquell que dóna sentit a aquestes línies: els camions contra incendis. Malauradament, i tret de l’excepció de la bomba de vapor de l’Hispano Suïssa i del Magirus, sembla com si no hi hagués hagut història en aquest període. Almenys si ens atenem a les restes d’arqueologia industrial que perduren en els nostres dies. En el camí ha quedat, que hi hagi constància, un De Dion Bouton, matriculat l’any 1928 del qual només hem pogut recuperar la calandra i una fotografia que, si bé no ens refresca la memòria, perquè no l’hem viscuda, sí que ens pot fer imaginar com devia ser la tasca dels notres avantpassats a l’hora d’apagar focs. També hi podem veure l’inefable GM, que formava part dels torns de guàrdia de l’època, del qual tot just ens queda una fotografia. Afortunadament, però, gràcies a la iniciativa d’una persona amb sensibilitat, coneixements i estimació cap a l’art de la restauració i la mecànica, s’ha pogut recuperar el que fou el primer camió dels bombers de Palma: l’Hispano Suïssa. -

The OSS in the Italian Resistance: a Post Cold War Interpretation by Claudia Nasini

Eurostudium3w luglio-settembre 2012 The OSS in the Italian Resistance: A Post Cold War Interpretation by Claudia Nasini The Italian Resistance requires a more complex account than that traditionally portrayed by official historiography, which mostly claims that Italian Partisan Patriots constituted the core of Resistance to Nazi rule1. New evidence, from both the US and Italian intelligence archives, shows that numerous American agents, hundreds of Italian government soldiers and countless fully‐fledged American spies of Italian nationality participated in the Liberation of Italy. This article explores the missing part of the story of the Resistance in the VI Partisan Ligurian Zone in the Northwest of Italy. It describes the manifold cooperation between Italian and American agents in support of local Partisans. It also shows how several factors hindered traditional historiography, not only ideological bias – albeit very important – but also the protagonistsʹ preference for secrecy2. Last but not least, the prolonged lack of documentation played an 1 This interpretation not only appears in the renown work ‐ rather outdated but still considered a point of reference in this field – by R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana (8 settembre 1943‐ maggio 1945), Torino, Einaudi, 1964, p. 528 and passim. This idea has also recently been maintained in the work by D. Ellwood, “Gli alleati e la Resistenza”, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (ed. by), Dizionario della Resistenza. Storia e geografia della Liberazione, vol. I, Torino, Einaudi, 2001, in particular pp. 246‐248. This interpretation reemerges in equally renown reconstructions, particularly one we will return to dwell upon, that of one of the main Italian expert of Partisan Resistance, G.