Ein Deutsches Requiem Op

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Cta ΠCumenica

2020 N. 2 ACTA 2020 ŒCUMENICA INFORMATION SERVICE OF THE PONTIFICAL COUNCIL FOR PROMOTING CHRISTIAN UNITY e origin of the Pontical Council for Promoting Christian Unity is closely linked with the Second Vatican Council. On 5 June 1960, Saint Pope John XXIII established a ‘Secretariat for Promoting Christian Unity’ as one of the preparatory commissions for the Council. In 1966, Saint Pope Paul VI conrmed the Secretariat as a permanent dicastery CUMENICA of the Holy See. In 1974, a Commission for Religious Relations with the Jews was established within the Secretariat. In 1988, Saint Pope John Paul II changed the Secretariats status to Pontical Council. Œ e Pontical Council is entrusted with promoting an authentic ecumenical spirit in the Catholic Church based on the principles of Unitatis redintegratio and the guidelines of its Ecumenical Directory rst published in 1967, and later reissued in 1993. e Pontical Council also promotes Christian unity by strengthening relationships CTA with other Churches and Ecclesial Communities, particularly through A theological dialogue. e Pontical Council appoints Catholic observers to various ecumenical gatherings and in turn invites observers or ‘fraternal delegates’ of other Churches or Ecclesial Communities to major events of the Catholic Church. Front cover Detail of the icon of the two holy Apostles and brothers Peter and Andrew, symbolizing the Churches of the East and of the West and the “brotherhood rediscovered” (UUS 51) N. 2 among Christians on their way towards unity. (Original at the Pontical -

7 Questions for Harri Wessman Dante Anarca

nHIGHLIGHTS o r d i c 3/2016 n EWSLETTE r F r o M G E H r MA n S M U S i KFÖ r L A G & F E n n i c A G E H r MA n 7 questions for Harri Wessman dante Anarca NEWS Rautavaara in memoriam Colourstrings licensed in China Fennica Gehrman has signed an agreement with the lead- Einojuhani Rautavaara died in Helsinki on 27 July at the age ing Chinese publisher, the People’s Music Publishing of 87. One of the most highly regarded and inter nationally House, on the licensing of the teaching material for the best-known Finnish com posers, he wrote eight symp- Colourstrings violin method in China. The agreement honies, vocal and choral works, chamber and instrumen- covers a long and extensive partnership over publication of tal music as well as numerous concertos, orchestral works the material and also includes plans for teacher training in and operas, the last of which was Rasputin (2001–03). China. The Colourstrings method developed byGéza and Rautavaara’s international breakthrough came with his Csaba Szilvay has spread far and wide in the world and 7th symphony, Angel of Light (1994) , when keen crit- is regarded as a first-class teaching method for stringed ics likened him to Sibelius. His best-beloved orchestral instruments. work is the Cantus arcticus for birds and orchestra, for which he personally recorded the sounds of the birds. Apart from being an acclaimed composer, Rautavaara had a fine intellect, was a mystical storyteller and had a masterly command of words. -

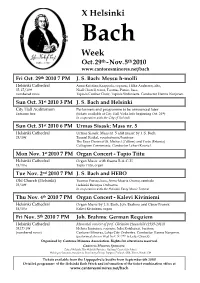

X Helsinki Week

X Helsinki Bach Week th th Oct. 29 - Nov. 5 2010 www.cantoresminores.net/bach Fri Oct. 29th 2010 7 PM J. S. Bach: Messu h-molli Helsinki Cathedral Anna-Kristiina Kaappola, soprano, Hilke Andersen, alto, 35, 17/10 € Niall Chorell, tenor, Tuomas Pursio, bass, numbered rows Tapiola Camber Choir, Tapiola Sinfonietta. Conductor Hannu Norjanen. Sun Oct. 31st 2010 3 PM J. S. Bach and Helsinki City Hall Auditorium Performers and programme to be announced later Entrance free (tickets available at City Hall Virka Info beginning Oct. 24th) In cooperation with the City of Helsinki Sun Oct. 31st 2010 6 PM Urmas Sisask: Mass nr. 5 Helsinki Cathedral Urmas Sisask: Mass nr. 5 and music by J. S. Bach 25/10€ Taaniel Kirikal, countertenor/baritone The Boys Choirs of St. Michael (Tallinn) and Tarto (Estonia) Collegium Consonante. Conductor Lehari Kaustel. Mon Nov. 1st 2010 7 PM Organ Concert - Tapio Tiitu Helsinki Cathedral Organ Music with theme B-A-C-H 15/10 e Tapio Tiitu, organ Tue Nov. 2nd 2010 7 PM J. S. Bach and HEBO Old Church (Helsinki) Tuomas Pursio, bass, Anna-Maaria Oramo, cembalo 25/10€ Helsinki Baroque Orchestra In cooperation with the Helsinki Early Music Festival Thu Nov. 4th 2010 7 PM Organ Concert - Kalevi Kiviniemi Helsinki Cathedral Organ Music by J. S. Bach, Joh. Brahms and César Franck 15/10 e Kalevi Kiviniemi, organ Fri Nov. 5th 2010 7 PM Joh. Brahms: German Requiem Helsinki Cathedral Memorial concert of prof. Christian Hauschild (1939-2010) 35,17/10€ Helena Juntunen, soprano, Juha Kotilainen, baritone (numbered rows) Cantores Minores, Lohja City Orchestra. -

Kimmo Pohjonen / Sensitive Skin Octopus Octo 413-2 2

All arrangements by Kimmo Pohjonen, Pohjonen, Kimmo by arrangements All www.kimmopohjonen.com Kronos arrangements by Timo Alakotila. Timo by arrangements Kronos Phillip Page, [email protected] Page, Phillip [email protected], Gomper Concepts, Concepts, Gomper [email protected], ang – cello – ang Y Sunny viola, – Dutt Hank Contact: Sublime Music Agency, Tiina Vihtkari, Vihtkari, Tiina Agency, Music Sublime Contact: David Harrington – violin, John Sherba –violin, –violin, Sherba John violin, – Harrington David Kronos Quartet: Kronos Hannu Norjanen / Cantores Minores Cantores / Norjanen Hannu Heikki Iso-Ahola, Petri Majuri / Seawolf, / Majuri Petri Iso-Ahola, Heikki Joona Ruusula - boy soprano / Cantores Minores Cantores / soprano boy - Ruusula Joona auri Porra, Miika Aarnio, Aarnio, Miika Porra, auri L of courtesy omniwerk aspas - omniwerk omniwerk - aspas L Ilpo iulia, iulia, L Marita Quartet, Kronos Kiilunen, Reijo Kimmo Pohjonen - accordion, samples accordion, - Pohjonen Kimmo Grateful thanks: Phillip Page, Tiina Vihtkari, Tiina Page, Phillip thanks: Grateful KIN S ENSITIVE S 9. Copyright Control / Manus / TEOSTO / Manus / Control Copyright auri Porra – bass – Porra auri L track 8: Alanko / Pohjonen / Alanko 8: track Ville Riippa - synthesizer - Riippa Ville All music: composed by Kimmo Pohjonen Kimmo by composed music: All Tuomas Norvio – electronics – Norvio Tuomas Ismo Alanko - vocals, guitar vocals, - Alanko Ismo iulia L Marita : Photos Kimmo Pohjonen - accordion, samples, vocals samples, accordion, - Pohjonen -

Hudba 19. Století Ve Vratislavi, Štýrském Hradci a Praze (1. Díl)

Muzyka w XIX-wiecznym Wrocławiu, Grazu i Pradze (cz. 1) The Music of 19th Century Wrocław, Graz and Prague (part I) Die Musik im 19. Jahrhundert in Breslau, Graz und Prag (I. Teil) Hudba 19. století ve Vratislavi, Štýrském Hradci a Praze (1. díl) 5 Redaguje zespół / editorial staff: Artur Bielecki (konsultant muzyczny / musical consultant) Przemysław Jastrząb (redaktor graficzny / graphics editor) Piotr Karpeta (konsultant muzyczny / musical consultant) Edyta Kotyńska (redaktor naczelna / editor-in-chief) Poszczególne opisy opracowali / descriptions written by: Iwona Bińkowska (IB) Alicja Borys (AB) Beata Krzywicka (BK) Wacław Sobociński (WS) Fotografia / photography: Jerzy Katarzyński (JK) Przekłady na języki obce / translations: Anna Leniart Zuzana Petrášková Dennis Shilts Julius Hùlek Korekta: kolektyw autorski / Proof-reading: staff of authors Kopie obiektów wykonali / copies of objects: Pracownia Reprograficzna Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Tomasz Kalota, Jerzy Katarzyński, Alicja Liwczycka, Marcin Szala) Wszystkie nagrane utwory wykonuje chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses / All recordings of works performed by the Cantores Minores Wratislavienses chamber choir www.cantores.art.pl Skład i druk: Drukarnia i oficyna wydawnicza FORUM nakład 800 egz. ISBN 83-89988-00-3 (całość) ISBN 83-89988-05-4 (vol. 5) © Wrocławscy Kameraliści & Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 2005 Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses PL 50-156 Wrocław, ul. Bernardyńska 5, tel./fax + 48 71 3443841, www.cantores.art.pl Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu PL 50-076 Wrocław, ul. K. Szajnochy 10, tel. + 48 71 3463120, fax +48 71 3463166, www.bu.uni.wroc.pl Wprowadzenie Niniejszy katalog jest rezultatem współpracy bibliotekarzy i muzyków z kilku europejskich ośrodków naukowych oraz jednym z elementów projektu „Bibliotheca Sonans“ dofinansowywanego przez Unię Europejską w ramach programu Kultura 2000. -

DOSSIER World Youth Choir to Make Its Debut in IFCM COMPOSITION COMPETITION 2017 Inner Mongolia in July 2018 CONTENTS 3Rd Quarter 2018 - Volume XXXVII, Number 3

INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN ISSN - 0896-0968 Volume XXXVII, Number 3 ICB 3rd Quarter, 2018 IFCM News: DOSSIER World Youth Choir to Make its Debut in IFCM COMPOSITION COMPETITION 2017 Inner Mongolia in July 2018 CONTENTS 3rd Quarter 2018 - Volume XXXVII, Number 3 INTERNATIONAL 2 MESSAGE FROM THE PRESIDENT CHORAL BULLETIN Emily Kuo Vong DOSSIER COVER 3 IFCM COMPOSITION COMPETITION 2017 Every year, local Mongolians come to this Andrea Angelini Aobao for praying and worshiping 4 INTERVIEW WITH THE THREE WINNERS © Andrea Angelini Karoline Silkina 10 WINNERS' BIOGRAPHIES DESIGN & CONTENT COPYRIGHT © International Federation IFCM NEWS for Choral Music 17 WSCM2020 CALL FOR CHOIRS AND PRESENTERS New Zealand Choral Federation Press Release PRINTED BY 20 WORLD YOUTH CHOIR TO MAKE ITS DEBUT IN INNER PixartPrinting.it, Italy MONGOLIA IN JULY 2018 Ki Adams SUBMITTING MATERIAL 26 OBITUARY: KÅRE HANKEN When submitting documents to be Rudolf de Beer considered for publication, please provide 27 SE ENKHBAYAR, A CHINESE NATIONAL FIRST-LEVEL COMPOSER articles by Email or through the ICB Webpage: http://icb.ifcm.net/en_US/ CHORAL WORLD NEWS proposeanarticle/. The following electronic file 29 BORIS TEVLIN INTERNATIONAL COMPETITION formats are accepted: Text, RTF or Microsoft FOR CHORAL CONDUCTORS, MOSCOW, 2018 Word (version 97 or higher). Images must Theodora Pavlovitch be in GIF, EPS, TIFF or JPEG format and be 33 LET A SONG GATHER FRIENDS, CHERNIVTSI, UKRAINE at least 300dpi. Articles may be submitted Olga Churikova-Kushnir in one or more of these languages: English, 36 ARS CHORALIS French, German, Spanish. David Ho-yi Chan 40 VII INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL AND COMPETITION REPRINTS 'SEMYON KAZACHKOV', KAZAN, RUSSIA Articles may be reproduced for non Ulyana Lugovtseva commercial purposes once permission has 44 THE ACDA INTERNATIONAL CONDUCTORS EXCHANGE been granted by the managing editor and the PROGRAM author. -

FRIDAY SERIES 5 Hannu Lintu, Conductor Michelle Deyoung, Mezzo-Soprano Helsinki Music Centre Choir, Female Singers, Coach Tapan

11.11 FRIDAY SERIES 5 Helsinki Music Centre at 19.00 Hannu Lintu, conductor Michelle DeYoung, mezzo-soprano Helsinki Music Centre Choir, female singers, coach Tapani Länsiö Cantores Minores, coach Hannu Norjanen Gustav Mahler: Symphony No. 3 in D Minor for alto, 99 min women’s choir, boys’ choir and orchestra I Kräftig, entschieden II Tempo di Minuetto (Sehr mässig) III Comodo (Scherzando, Ohne Hast) Touko Lundell, post horn IV Sehr langsam – Misterioso (alto, orchestra) V Lustig im Tempo und keck im Ausdruck VI Langsam – Ruhevoll – Empfunden. The LATE-NIGHT CHAMBER MUSIC will begin in the main Concert Hall after an interval of about 10 minutes. Those attending are asked to take (unnumbered) seats in the stalls. Tenth anniversary of late-night chamber music Christoffer Sundqvist, clarinet Emma Vähälä, violin Reeta Maalismaa, violin Olli Kilpiö, viola 1 Mikko Ivars, cello Johannes Brahms: Clarinet Quintet in B Minor, Op. 115 36 min I Allegro II Adagio III Andantino IV Con moto Five students at the Sibelius Academy will be playing with the orchestra tonight under the training scheme between the Sibelius Academy and the FRSO. They are: Kaia Voitka, I violin, Olivia Holladay, II violin, Valerie Albrecht, viola, Anna Westerlund, cello, and Pauli Pappinen, double bass. The Helsinki Philharmonic Orchestra (HPO), the Finnish Radio Symphony Orchestra (FRSO) and the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki launched an Orchestra Academy based at the Helsinki Music Centre in autumn 2015. Its aim is to raise the standard of training for orchestral players, and to make the training even more international and in line with practical working life. -

Il Suono Del Nord

Finland, arise, for to the world thou criest Cantores Minores, the extraordinary boys and That thou hast thrown off thy slavery, young men choir of Helsinki Cathedral, was founded Beneath oppression’s yoke thou never liest by Ruth-Esther Hillila in 1952, with the aim of reviving Thy morning’s come, O Finland of ours! the tradition of European protestant Knabenchor. (Finlandia Hymn - Jean Sibelius) Two Austrian directors, Peter Lacovich and Heinz Hoffmann, then took the helm from the Finnish- It was in 1899 that Jean Sibelius, who would theArtists American musicologist, followed in turn by the later become the worldwide symbol of Finnish choir by a German conductor, Christian Hauschild. music, composed a hymn dedicated to his Country. In January 2005 the leadership passed to Hannu A Russification campaign had been resisted the Programme Norjanen, who had received his early music training that year, but Finland’s full autonomy was only as a member of Cantores Minores. In the Cantores obtained in December 1917, when, following the Minores Music Institute, boys from the age of seven October Revolution, the Baltic state declared its Il suono receive lessons in music theory, singing and instrument playing: independence from Russian rule, to which it had been subjected over 500 students are presently enrolled in the various courses, as a Grand Duchy for over a century. This extraordinary choirs’ but in 65 years of Choir’s history more than 3,000 boys and young pride for this years’ 100th anniversary and for the cultural identity men have sung with Cantores Minores, some of whom grew to of this far corner of Europe energetically emerges from tonight’s del nord become professional musicians. -

Dani Juris (FI) Dani Juris (FI)

home page > ready to... sing > directors > Dani Juris (FI) Dani Juris (FI) He is a Finnish choral conductor born in 1984 in Moscow to a family with South American, Middle Eastern, British and Central European ancestry. He became involved with choral music early in his childhood, when he joined the Helsinki Cathedral Boys’ Choir Cantores Minores. Later on, his vocal ensemble gained several prizes at the renowned youth music competition Jugend Musiziert. He has studied conducting with J. Sivén at the Helsinki Polytechnic Stadia, with J. Prinz at the University of Music and Dramatic Arts in Graz (Austria) and with M. Hyökki at the Sibelius Academy in Helsinki. Besides choral conducting, he has also studied the piano and the harp. His conducting appointments range from a cappella music to large-scale choral works such as Bach’s St John’s Passion and Mozart’s Requiem. In March 2009, he won the first prize at the 5th International Competition for Young Choral Conductors in Ljubljana (Slovenia). In addition, he was awarded the prize for the youngest finalist and was chosen as the best conductor by three of the choirs at the competition. In June 2009 he was awarded the conductor’s prize at the Tampere Vocal Music Festival. In Helsinki he conducts the internatonally acclaimed Kaamos Chamber Choir, which he founded in 2007, and the student choir SOL. He has also worked with, among others, the Lahti Opera Chorus, the Tampere Philharmonic Choir and the RTV Chamber Choir Slovenia. He works frequently as a rehearsal pianist in the Helsinki area as well as abroad. -

573852 Itunes Beethoven

BEETHOVEN Christus am Ölberge Elegischer Gesang Haapamäki • Myllys • Spångberg Chorus Cathedralis Aboensis Turku Philharmonic Orchestra Leif Segerstam 1 0 Introduction 7:00 Chorus: Wir haben ihn gesehen Ludwig van 2 Recitative: Jehovah! Du! Mein Vater! (‘We saw him’) ( Soldiers ) 2:34 ! (‘Jehovah! Thou! My Father!’) ( Jesus ) 4:03 Recitative: Die mich zu fangen ausgezogen sind 3 BEE(1T77H0–1O827V) EN Aria: Meine Seele ist erschüttert (‘Those who would capture me are drawing near’) (‘My soul trembles’) ( Jesus ) 5:22 (Jesus ) 1:41 4 @ Recitative: Erzitt’re, Erde! Chorus: Hier ist er, der Verbannte Christus am Ölberge, Op. 85 (‘Shudder, earth!’) ( Seraph ) 1:33 (‘Here he is, the criminal’) ( Soldiers , Disciples ) 3:16 5 # (‘Christ on the Mount of Olives’) Aria: Preist des Erlösers Güte Recitative: Nicht ungestraft soll der Verweg’nen (‘Praise the Redeemer’s goodness’) ( Seraph ) 3:27 (‘Not unpunished shall be the brave band’) 6 Chorus: O Heil euch ihr Erlösten! (Peter , Jesus ) 1:17 (1802 –03) $ (‘O hail to your Redeemer!’) ( Angels , Seraph ) 4:49 Trio: In meinen Adern wühlen gerechter Zorn und Wuth 7 Text: Franz Xaver Huber (1755–1814) Recitative: Verkündet, Seraph, mir dein Mund Erbarmen (‘In my veins rage uncontrolled anger and wrath’) 4 8$ (‘Dost thou announce, Seraph, with thy lips the mercy’) (Peter , Jesus , Seraph ) 5:07 Seraph . Hanna-Leena Haapamäki, Soprano – % 237 9!# ^ (Jesus , Seraph ) 1:10 Chorus: Auf! ergreifet den Verräther (‘Seize the traitor’) 8 Jesus . Jussi Myllys, Tenor – #$– Duet: So ruhe denn mit ganzer Schwere (Soldiers , Disciples , Jesus ) 3:01 ^ Peter . Niklas Spångberg, Bass (‘So rest then with all its weight’) ( Jesus , Seraph ) 7:04 Chorus: Welten singen Dank und Ehre 9 Recitative: Willkommen, Tod (‘Worlds sing thanks and praise’) ( Jesus , Angels ) 1:32 6 0 @ % & & Chorus Cathedralis Aboensis – (‘Welcome, Death’) ( Jesus ) 1:09 Chorus: Preiset ihn, ihr Engelchöre (‘Praise him, choirs of angels’) ( Angels ) 2:58 Turku Philharmonic Orchestra Leif Segerstam * Elegischer Gesang, Op. -

WEDNESDAY SERIES 3 Jukka-Pekka Saraste, Conductor

3.10. WEDNESDAY SERIES 3 Helsinki Music Centre at 19:00 Jukka-Pekka Saraste, conductor Anna Larsson, mezzo-soprano Cantores Minores, coach Hannu Norjanen Helsinki Music Centre Choir, coach Jani Sivén Gustav Mahler: Symphony No. 3 in D Minor 99 min I Kräftig. Entschieden II Tempo di Menuetto III Comodo (Scherzando) Post horn solo: Tomas Gricius IV Sehr langsam – Misterioso V Lustig im Tempo und keck im Ausdruck VI Langsam – Ruhevoll – Empfunden No interval. The concert will end at about 20:50. Broadcast live on Yle Radio 1 and Yle Areena. It will also be shown in the programme “RSO Musiikkitalossa” (The FRSO at the Helsinki Music Centre) on Yle Teema on 28.10., with a repeat on Yle TV 1 on 3.11. 1 GUSTAV MAHLER von Mildenburg, “a work of such magni- tude that it actually mirrors the whole (1860–1911): world – one is, so to speak, only an in- SYMPHONY NO. 3 IN D strument, played by the universe. My MINOR symphony will be something the like of which the world has never yet heard! In In the early 1880s, Gustav Mahler was a it the whole of nature finds a voice.” regular patron of the Café Griensteidl While composing the symphony, – or the Café Grössenwahn (the Café Mahler drafted several programmes of Megalomania) as it was known to many sorts but abandoned them on its com- in Vienna – a meeting place for a band pletion. He changed the order of the of progressive vegetarian socialists. It movements as work progressed, and was there that he was introduced to the “What the child tells me. -

OPERA CLASSICS 8.225317-18 He Has Been Artistic Director of Choirs for Bulgarian Television and Taught Choral Conducting at the Plovdiv Conservatory

225317-18 bk Pacius 11/27/06 11:19 AM Page 12 Ognian Vassiliev DDD Ognian Vassiliev, chorus-master, graduated from the Sofia conservatory as a choral conductor in 1977. OPERA CLASSICS 8.225317-18 He has been artistic director of choirs for Bulgarian television and taught choral conducting at the Plovdiv conservatory. He moved to Finland in 1991 and has founded and directed several choirs in Pori, achieving success in notable choral competitions. The Pori Musical Society PACIUS The Pori Musical Society established an orchestra in Pori, on the west coast of Finland, as early as 1877. This amateur ensemble performed principally light music and dances; classical music started to appear on the programmes in 1902. The Pori City Orchestra, nowadays known as the Pori Sinfonietta, was established in 1938 when the amateur orchestra and Pori Orchestral Society joined forces. By the late 1970s all of the players (28) were professional musicians. The Pori Sinfonietta gives symphony, chamber and church concerts as well as performing The Hunt of light music and children’s concerts; it also plays at opera productions in Pori and Vaasa. The orchestra has also appeared in Sweden and Hungary, and its principal conductors have included Juhani Numminen, Hannu Koivula, Juhani Lamminmäki and Ari Rasilainen. King Charles Ari Rasilainen Ari Rasilainen, conductor (b. 1959), started his career as a violinist in the Finnish Radio Symphony Orchestra and Helsinki Philharmonic Orchestra. He studied conducting under Jorma Panula at the Sibelius Academy, and later under Arvid Jansons and Alexander Labko. He made Aalto • Kattelus his international breakthrough in 1989 when he won second prize in the Nicolai Malko competition in Denmark.