Studio Di Giacimento Per La Conversione in Stoccaggio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Medici Convenzionati Con La ASM Elencati Per Ambiti Di Scelta

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.S. Organizzazione Assistenza Primaria MMG, PLS, CA Medici Convenzionati con la ASM Elencati per Ambiti di Scelta Ambito : Accettura - Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - San Mauro Forte - Stigliano 80 DEFINA/DOMENICA Accettura VIA IV NOVEMBRE 63 bis 63 bis 9930 SARUBBI/ANTONELLA STIGLIANO Corso Vittorio Emanuele II 45 308 SANTOMASSIMO/LUIGINA MIRIAM Aliano VIA DELLA VITTORIA 4 8794 MORMANDO/ANTONIO Cirigliano VIA FONTANA 8 8794 MORMANDO/ANTONIO Gorgoglione via DE Gasperi 30 3 BELMONTE/ROCCO San Mauro Forte VIA FRATELLI CATALANO 5 4374 MANDILE/FRANCESCO San Mauro Forte CORSO UMBERTO I 14 4242 CASTRONUOVO/ANTONIO Stigliano CORSO UMBERTO 57 8474 DIGILIO/MARGHERITA CARMELA Stigliano Corso Umberto I° 29 9382 DIRUGGIERO/MARGHERITA Stigliano Via Zanardelli 58 Ambito : Bernalda 9292 CALBI/MARISA Bernalda VIALE EUROPA - METAPONTO 10 9114 CARELLA/GIOVANNA Bernalda VIA DEL CONCILIO VATICANO II 35 8523 CLEMENTELLI/GREGORIO Bernalda CORSO UMBERTO 113 7468 GRIECO/ANGELA MARIA Bernalda VIALE BERLINGUER 15 7708 MATERI/ANNA MARIA Bernalda PIAZZA PLEBISCITO 4 9283 PADULA/PIETRO SALVATORE Bernalda VIA MONTESCAGLIOSO 28 9698 QUINTO/FRANCESCA IMMACOLATA Bernalda Via Nuova Camarda 24 4366 TATARANNO/RAFFAELE Bernalda CORSO UMBERTO 113 327 TOMASELLI/ISABELLA Bernalda CORSO UMBERTO 113 9918 VACCARO/ALMERINDO Bernalda CORSO UMBERTO 113 8659 VITTI/MARIA ANTONIETTA Bernalda VIA TRIESTE 14 Ambito : Calciano - Garaguso - Oliveto Lucano - Tricarico MEDICO INCARICATO Calciano DISTRETTO DI CALCIANO S.N.C. MEDICO INCARICATO Oliveto Lucano -

Exploring the Case of Matera, 2019 European Capital of Culture

Tourism consumption and opportunity for the territory: Exploring the case of Matera, 2019 European Capital of Culture Fabrizio Baldassarre, Francesca Ricciardi, Raffaele Campo Department of Economics, Management and Business Law, University of Bari (Italy) email: [email protected]; [email protected]; [email protected] Abstract Purpose. Matera is an ancient city, located in the South of Italy and known all over the world for the famous Sassi; the city has been recently seen an increasing in flows of tourism thanks to its nomination to acquire the title of 2019 European Capital of Culture in Italy. The aim of the present work is to investigate about the level of services offered to tourists, the level of satisfaction, the possible improvements and the weak points to strengthen in order to realize a high service quality, to stimulate new behaviours and increase the market demand. Methodology. The methodology applied makes reference to an exploratory study conducted with the content analysis; the information is collected through a questionnaire submitted to a tourist sample, in cooperation with hotel and restaurant associations, museums, and public/private tourism institutions. Findings. First results show how important is to study the relationship between the supply of services and tourists behaviour to create value through the identification of improving situations, suggesting the rapid adoption of corrective policies which allow an economic return for the territory. Practical implications. It is possible to realize a competitive advantage analyzing the potentiality of the city to attract incoming tourism, the level of touristic attractions, studying the foreign tourist’s behaviour. Originality/value. -

ONORATI BENIAMINO MARIO Via San

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome ONORATI BENIAMINO MARIO Indirizzo Via San Giovanni, 20 – 75010 Oliveto Lucano (Matera) Telefono 328-3166716 Fax E-mail [email protected]; [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 11.07.1971 ESPERIENZA LAVORATIVA • Data dal 15 maggio 2012 • Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi della Basilicata - Potenza lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico • Tipo di impiego Assunto a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del Territorio Agricolo e Forestale. Dal 6 agosto 2012 assegnazione, con Provvedimento del Direttore Amministrativo n. 237 , alla Scuola di Ingegneria – Settore Gestione della Ricerca e, con Provvedimento del Direttore della Scuola di Ingegneria n. 68/2013 del 15 maggio 2013 , successiva assegnazione al Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. • Principali mansioni e responsabilità • svolgimento di funzione specialistica in qualità di Responsabile nell’ambito del Laboratorio; • conduzione e gestione di grandi attrezzature e di un insieme di attrezzature complesse quali due canalette a pendenza variabile, una canaletta a pendenza fissa, un’area per modelli fisici a grande scala, una installazione per lo studio dei moti di filtrazione ed infiltrazione in mezzi porosi, un’installazione per la simulazione delle piogge e per la formazione delle reti idrografiche naturali, oltre a banchi idraulici didattici; • svolgimento, in autonomia, di servizi che -

BASILICATA Thethe Ionian Coast and Itsion Hinterland Iabasilicatan Coast and Its Hinterland a Bespoke Tour for Explorers of Beauty

BASILICATA TheTHE Ionian Coast and itsION hinterland IABASILICATAN COAST and its hinterland A bespoke tour for explorers of beauty Itineraries and enchantment in the secret places of a land to be discovered 2 BASILICATA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA Credit ©2010 Basilicata Tourism Promotion Authority Via del Gallitello, 89 - 85100 POTENZA Concept and texts Vincenzo Petraglia Editorial project and management Maria Teresa Lotito Editorial assistance and support Annalisa Romeo Graphics and layout Vincenzo Petraglia in collaboration with Xela Art English translation of the Italian original STEP Language Services s.r.l. Discesa San Gerardo, 180 – Potenza Tel.: +39 349 840 1375 | e-mail: [email protected] Image research and selection Maria Teresa Lotito Photos Potenza Tourism Promotion Authority photographic archive Basilicata regional department for archaeological heritage photographic archive Our thanks to: Basilicata regional department for archaeological heritage, all the towns, associations, and local tourism offices who made available their photographic archive. Free distribution The APT – Tourism Promotion Authority publishes this information only for outreach purposes and it has been checked to the best of the APT’s ability. Nevertheless, the APT declines any responsibility for printing errors or unintentional omissions. Last update May 2015 3 BASILICATABASILICATA COSTA JONICA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA MATERA POTENZA BERNALDA PISTICCI Start Metaponto MONTALBANO SCANZANO the itinerary POLICORO ROTONDELLA -

Città, Terre E Casali

Capitolo primo CITTÀ, TERRE E CASALI 1.1 IL TERRITORIO La Provincia di Basilicata confinava a nord con il Principato Ultra e con la Capitanata, a est con la Terra di Bari e con la Terra d'Otranto, a sud con la Calabria Citra, a ovest con il Principato Citra (CARTINA 2). Essa trovava la sua unità più in elementi storico - amministrativi che nella struttura morfologica e geografica:17 era "dentro di terra e senza grandi città",18 oltre ad essere "la più chiusa e la men nota di tutte le province del regno";19 a tutto ciò si aggiungeva l'assenza pressoché totale delle vie di comunicazione. La delineazione territoriale è il punto di partenza per meglio analizza- re il rapporto fra territorio e popolazione, da un lato, e le dinamiche eco- nomiche e sociali da esso derivanti, dall'altro. Questa condizione di isolamento geografico costituì la premessa della prevalente chiusura economica e del debole sviluppo sociale di tale pro- vincia, quasi tagliata fuori da ogni rotta commerciale sia marittima, "non aveva porti sul mare e le poche spanne di costa affatto inapprodabili",20 che terrestre, essendo questo un territorio impraticabile "e per catene di montagne, per mal sicure boscaglie, per ripide balze e per vie dirupate o mal ferme sul suolo cretaceo che si scioglie e si frana, la più impervia, la meno accessibile".21 Questa condizione topografica "stranamente singolare",22 che rende- 17 P. Villani, F. Volpe, Territorio e popolazione della Basilicata nell'età moderna, in AA. VV., Società e religione in Basilicata, Roma 1978, vol. I, p. -

ELEZIONI DELLA PROVINCIA DI MATERA.Pdf

PROV//NdAD/,MATERA 1|l?..,'*o.,,,", ELEZIONI DELLA PROVINCIA DI MATERA _ 12 OTTOBRE 2OI4 CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO N, 1; STIGLIANO Antonio Mto ! No!! Siri il 09/ | | /1967 - Co^.ìoliere Pmvin.ìale CANDIDATO N. 2: DE GIACOMO Francesco nato r Crotlol. il25101/1968 ,9d,." di GRoTToLE LISTE DEI CAìIDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIER-E PROVINCIALE LISTA N. I LISTA N. 2 LISTA N. 3 LISTA N. 4 FERRAM Giuseppe BELLACOZZA Teodoro PIERRO Camillo Donato ALBA Cafmine nato a Policoro ìl 29103/1 974 I nato a lÉana il30/04/1971 I rato a Montalbano Jonico il 07/08/1 970 I nato a Metala ii08/11/1955 Considlierc Comúhale di Prot :lcf)Rf| Consiolia/e Conunale di IRSIX^ aonslatB.a Comunate di SoNTALBAì|O JOUCO Corsidt'a.E CoDúnale d, IIATERA UANGIA ELE Antonlo LAIIACCHIA lchele IIODARELLI Glanluca AIIENTA Anna f$aria 2 nato a Tricaico il 29O6/1963 2 nato a Matera il 09/06/1964 2 nato a Policoro ll 19/021942 2 nala a lrsina Í 01r'01/1970 Consiorbrs Conunar€ di Tf,ICARTCO Consiolièto Cohuhala di llÀfER^ Co''s,blr.6 Comunab di POLIGoRO Corsb//'am CoDUn€le d, IRSIIA ftIODARELLI Gluseppe PATERINO Donato lchèle SANSEVERINO Francesco AULETÍA Francesco Antonlo 3 nato a Tursì il 20/06/1 975 3 n6lo a Matora il2&1111956 3 nato a G€ssano il05/081952 3 nato a Ga€guso il28l/11/1950 Cons/o/iere Comff 6re di TURSI Corcialiere Conunah din IZRA Si'|óco d, GRASSANo S,nd66o di GARAGUSO QUINTO Graziantonlo PEPE Mlchele TOTO Augusto BADURSI Andrea 4 nato a Policoro il 22O611 985 4 nato e Ferandina il19/02'1949 4 nato a Matera il18/021970 4 nalo e Pislicci il -

SEDI ASSEGNATE-Signed

Ministero dell’Istruzione UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera Area I U.O. 2 – “Personale ATA” Resp. del procedimento: Aliotta Resp. dell’istruttoria: Vicenti Tel.: 0835 – 315243 -Tel.: 0835 – 315236 e-mail: [email protected] Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi D.M. 1074/2019 e D.D. 2200/2019. SEDI SCELTE DAL PERSONALE CONVOCATO IL 27.2.2020 PER NOMINA A TEMPO INDETERMINATO PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI N. POSTI SEDI ASSEGNATE NOMINATIVI MTIC82400V 1 MIGLIO LUCA I.C. MINOZZI – FESTA. MATERA MTIC82400V 2 GUGLIELMUCCI SALVATORE I.C. MINOZZI – FESTA. MATERA MTIC82400V 3 PIRRETTI ARGENZIA I.C. MINOZZI – FESTA. MATERA MTIC82400V 4 LOMONACO PALMA I.C. MINOZZI – FESTA. MATERA MTIC82500P 1 PAOLICELLI CHIARA ROSA I.C. TORRACA - MATERA MTIC82500P 2 // I.C. TORRACA- MATERA MTIC82700A 1 SANTERAMO MARIA I.C. PASCOLI - MATERA Via Lucana 194 – 75100 MATERA – Pec: [email protected] - E-mail: [email protected] Url: www.istruzionematera.it - Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 Ministero dell’Istruzione UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera MTIC82700A 2 RONDINONE COSIMO DAMIANO I.C. PASCOLI - MATERA MTIC82700A 3 MARTINELLI LUCIA I.C. PASCOLI - MATERA MTIC82700A 4 MARTINELLI MICHELINA I.C. PASCOLI - MATERA MTIC828006 1 VENTURO CARMENIO I.C. FERMI - MATERA MTIC829002 1 CARLUCCI PATRIZIA I.C. N. 6 BRAMANTE - MATERA MTIC80900R 1 COLETTA MADDALENA I.C. IRSINA MTIC80900R 2 MANGIERI DONATA I.C. IRSINA MTIC80900R 3 MASCOLO MARIO I.C. IRSINA MTIC80900R 4 PACI VINCENZA I.C. IRSINA MTIC82100B 1 MIRAGLIA PANCRAZIO I.C. -

Valutazione Preliminare Pag

CODIFICA RGTEFR17039BIAM02750 REV. 00 VALUTAZIONE PRELIMINARE PAG. 1 di 27 DEL 27/09/2018 VARIANTI MISTE AEREO/CAVO ALL’ELETTRODOTTO AUTORIZZATO 150 kV “CP MATERA - CP GROTTOLE- SALANDRA” - (RIFACIMENTO ELETTRODOTTI AT 150 kV s.t. ex ROTONDA – BARI) - VARIANTE IN CAVO DALLA CP MATERA BELVEDERE AL P.6 New - VARIANTE AEREA TRA I SOSTEGNI P.18 – P.24 - VARIANTE AEREA TRA I SOSTEGNI P.194-b – P.194-N VALUTAZIONE PRELIMINARE Storia delle revisioni Rev. 00 Del 27/09/2018 Prima emissione Elaborato Verificato Approvato M. Caporaletti G. Luzzi N. Rivabene ING/PRE-IAM (EXT) (ING/PRE-IAM) (ING/PRE-IAM) Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna Rete Italia SpA CODIFICA RGTEFR17039BIAM02750 REV. 00 VALUTAZIONE PRELIMINARE Pag. 2 di 26 DEL 27/09/2018 Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006) CODIFICA RGTEFR17039BIAM02750 REV. 00 VALUTAZIONE PRELIMINARE Pag. 3 di 26 DEL 27/09/2018 1. Titolo del progetto Denominazione completa del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico Varianti miste aereo/cavo all’elettrodotto autorizzato 150 kV “CP Matera – CP Grottole -Salandra” - (rifacimento elettrodotti at 150 kV s.t. ex Rotonda – Bari) - variante in cavo dalla CP Matera Belvedere al P.6 New - variante aerea tra i sostegni P.18 – P.24 - Variante aerea tra i sostegni -

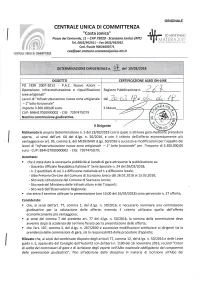

\D;R,'Y Richiamata La Proprpropria Determinazione N

ORIGINALE CENTRALE U,NICA DI COMMITTENZA 'l Costa Jonica" tù 5t)5Tt-N{l(ì - Piazza dei Centomilo, 77 - CAP 75020 Scanzano tonico (MT) l\;l .4 I l §\}{ -"-I:"-' Tel. 0835/952911 - Fqx 0835/952952 rlljll:i !_:ilii1ltrl 1ìil: I r ìl: I rll Cod. fiscale 9002400077t cu c@ pec.co mu n e. sca n za nojoni co. mt.it ir §Tr{*L[ *Nl{À t}} r*tu{il1lìT$ l{lé ' ,',t. DIRI,-€ ZIALE r OGGETTO CERTI FICAZION E ALBO ON-LI NE PO FESR 2OO7-20L3 - P.A.C. Nuove Azioni Operazione: lnfrastrutturazione e riqualificazione Registro Pubblicazione n. aree artigianali" Lavori di "lnfrastrutturazione nuova zona artigianale dal - L' lotto funzionale" lmporto 3.300.000,00 euro. ll Messo CUP: B94H17000900002 - CIG: 7397475D79 Nomina commissione giudicatrice. * . .\ 't-'" ,/ # llDirigente \d;r,'Y Richiamata la proprpropria Determinazione n. 5 del23/02/201823/0212 con la qua le si attivava gagara me procedui'a aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente piùr I vantaggiosa ex art.95, comma 3, del MEDEISMO d.lgs. 501201,6 e successive modificazioni per l'appalto dei lavori di "lnfrostrutturozione nuovo zona artigionole - 7" lotto funzionale" per l'importo di 3.300.000,00 euro - CUP: B94H17000900002 - CIG: 7397475D79; Accertato: . che è stata data la necessaria pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione su: - Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana 5" Serie Speciale n. 24 del 26/02/2018; - n. 2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale ed 1 a diffusione locale; - Albo Pretorio On-Line del Comune di Scanzano Jonico da|26.02.2018 al 13.03.2018; - Sito web istituzionale del Comune di Scanzano Jonico; - Sito web del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti. -

Sita 352 Salandra

Linea: 352 - Salandra - Grottole - Miglionico - Matera Quadro delle Corse: ANDATA ORARIO VALIDO DAL 01/03/2019 A SEGUITO RIPRISTINO S.P.1 EX SS7 TRATTO TRA MIGLIONICO E GROTTOLE Frequenza Non Scol. Scolastica Scolastica Non Scol. Scolastica Scolastica Non Scol. Note - 2 3 5 7 4 6 1 1 3 - - Salandra P.zza S. Rocco 05:55 06:05 - - 15:15 15:25 Salandra Scalo 06:20 06:30 - - 15:40 15:50 Grottole - 06:55 - 07:00 06:55 06:55 07:00 - - Miglionico P.zza Castello - - 07:15 07:15 - - - Matera P.le Matteotti - 07:50 07:45 07:45 07:50 - - 1 Prosegue per Via Mattei Ist. Scolastici 2 Prosegue per Istituti Scolastici Contrada Rondinelle 3 Via dx Bradano 4 Attende Bus proveniente da Salandra-Salandra Scalo per Miglionico 5 Parte da Grottole alle ore 07:00 6 In Miglionico escluso P.zza Castello 7 In Grottole coincidenza c/o il Campo Sportivo con Bus in partenza per Miglionico N.B Il passaggio/capolinea in P.zza Castello è subordinato alle condizioni di sicurezza necessarie al transito dei bus da via Quaranta. In assenza delle sopra citate condizioni onde tutelare l'incolumità di tutti il Capolinea dovrà attestarsi in P.zza Mulino www.cotrab.eu Andata pagina 1 di 3 Linea: 352 - Salandra - Grottole - Miglionico - Matera Quadro delle Corse: RITORNO ORARIO VALIDO DAL 01/03/2019 A SEGUITO RIPRISTINO S.P.1 EX SS7 TRATTO TRA MIGLIONICO E GROTTOLE Frequenza Non Scol. Scolastica Scolastica Non Scol. Scolastica Scolastica Feriale Note - 2 3 4 - 1 3 5 - Matera P.le Matteotti - 13:30 - 14:10 14:30 14:30 - Miglionico P.zza Castello - - - 14:40 - 15:00 - Grottole - 14:20 14:20 15:00 15:20 15:20 - Salandra Scalo 06:20 - 14:45 - - 15:55 Salandra P.zza S. -

A Collaborative Decision-Making Process for Cultural Heritage Enhancement

sustainability Article From Place-Branding to Community-Branding: A Collaborative Decision-Making Process for Cultural Heritage Enhancement Gaia Daldanise Institute of Research on Innovation and Services for Development (IRISS), National Research Council of Italy (CNR), 80134 Naples, Italy; [email protected]; Tel.: +39-081-247-0995 Received: 30 October 2020; Accepted: 10 December 2020; Published: 12 December 2020 Abstract: The international debate on cultural heritage enhancement and cultural cross-overs, highlights the need to rethink the relationship between economy, society and territory by working on innovative urban planning and evaluation approaches. In recent times, the concept of “place branding” has become widespread in strategic urban plans, linking marketing approaches to the attractive features of places. The purpose of this study is to outline a holistic approach to cultural heritage enhancement for urban regeneration based on creative and collaborative place branding: “Community branding”. The methodology was tested in Pisticci—near Matera (Basilicata region, Italy)—starting from its historic center. As a multi-methodological decision-making process, Community branding combines approaches and tools derived from Place Branding, Community Planning, Community Impact Evaluation and Place Marketing. The main results achieved include: an innovative approach that combines both management and planning aspects and empowers communities and skills in network; the co-evaluation of cultural, social and economic impacts for the -

Una Boccata D'arte Press Release EN 08.2020

PRESS RELEASE Milan, 6 August 2020 Una boccata d’arte 20 artists 20 villages 20 regions 12.9 - 11.10.2020 A Fondazione Elpis project in collaboration with Galleria Continua Una boccata d’arte is a contemporary, widespread and unanimous art project, created by the Fondazione Elpis in collaboration with Galleria Continua. It is intended to be an injection of optimism, a spark of cultural, touristic and economic recovery based on the encounter between contemporary art and the historical and artistic beauty of twenty of the most beautiful and evocative villages in Italy. With Una boccata d’arte, the Fondazione Elpis also wishes to make a significant contribution to the support for contemporary art and the enhancement of Italian historical and landscape heritage, in light of the resumption of cultural activities in our country. In September, the twenty picturesque and characteristic chosen villages which enthusiastically joined the initiative will be enhanced by twenty site-specific contemporary art interventions carried out, for the most part, outdoors by emerging and established Italian artists invited by the Fondazione Elpis and Galleria Continua. Twenty artists for twenty villages, in all twenty regions of Italy. Over the past few weeks, the artists involved have conducted, in the company of representatives of the local municipalities, a first inspection in the selected village. In addition to a general visit of the village and a meeting with the inhabitants, the artists identified the site that will host their interventions, for which the conception and design phase is underway. For its first edition, Una boccata d’arte will inaugurate the artist’s works on the weekend of 12 and 13 September, at the same time in all the selected locations.