Par M. Marcel LUTZ, Membre Associé Libre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jean - Victor Colchen

JEAN - VICTOR COLCHEN PREMIER PRÉFET DE LA MOSELLE CONFERENCE FAITE LE 29 NOVEMBRE 1950 A L'HOTEL DE VILLE DE METZ PAR ETIENNE HARSANY Professeur d'Histoire au Lycée de Garçons de Metz De la lourde berline qui, il y a 150 ans, assurait le transport des voyageurs en deux jours et demi entre Paris et Metz (1), des cendait à Metz vers les 3 heures du soir du 24 germinal de l'an VIII, c'est-à-dire le 13 avril 1800, un voyageur de marque: le premier préfet de la Moselle, Jean-Victor Colchen. Depuis plus d'un mois les Messins l'attendaient et la sonnerie des cloches, annonçant enfin cet événement, attirait dans les rues de nom breux curieux. « La gaîté, peinte sur presque toutes les figures, note un témoin oculaire, annonce un avenir heureux et une par faite tranquillité» (2). Cette prédiction devait se réaliser. Colchen, qui le soir même occupait déjà ses bureaux qu'il ne quitta que 5 ans plus tard, recevait le lendemain les autorités civiles et militaires. Il s'était mis ainsi sans aucune autre cérémonie à la lourde tâche qui l'attendait. Colchen n'était pas un étranger pour les Messins. Mais il était trop âgé pour qu'on reconnut en lui le jeune collégien et l'avocat d'autrefois. Né donc à Metz, dans la paroisse Saint-Victor, le 5 novembre 1751, il était fils de Jean Colchen, lorrain d'origine (1) Annuaire du déparlement de la Moselle, an VUT. (2) Journal de Metz, 26 germinal an VIII. / 32 JEAN-VICTOR COLCHEN allemande, procureur puis second interprète au Parlement, et de Madeleine Stoffel (3). -

Les Énergies D'hier Et D'aujourd'hui

Situation : Saint-Avold, 47 km à Coordonnées GPS Carnet de route Dénivelé cumulé : 480 m Thionville l’Est de Metz par l’A4 et la N33 du point de Départ : Distance : 65km Difficulté : difficile m 400 Boulay Lat/Long. : 49° 06’ 38.26” N Durée : 5h30 Forbach Départ : depuis le camping ✁ du Felsberg à Saint-Avold. Du 6° 43’ 00.03” E Altitude min. : 218 m 300 METZ Sarreguemines Altitude max. : 379 m Saint-Avold Bitche centre-ville, prendre à gauche la Balisage : aucun 200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 km Moselle Rue en Faïencerie Château-Salins Sarrebourg 66) 1,5 km plus loin, prendre à gauche la À l’entrée de Marange-Zondrange, prendre à droite D23a vers Falck. tétercheN 10 la D103n vers le centre du village. 8 D23 fAlck Les énergies d’hier 77) Au stop, suivre à gauche la D23 en hArgArteN- 11 Au stop, prendre à gauche sur la N3 en direction de direction de Falck et Boulay. Traver- Aux-MiNeS Saint-Avold et Zimming. 200 m plus loin, tourner à et d’aujourd’hui ser Falck, puis Hargarten-aux-Mines 7 creutzwAlD droite vers Haute-Vigneulles. À l’entrée du village et continuer en direction de Boulay de Haute-Vigneulles, au stop suivre à gauche la 1)1 Redescendre par la petite route et après la bar- et Bouzonville, sur la D23. D74 vers le centre du village. rière, prendre à gauche un passage sous la N3, 9 continuer en face par la Rue en Faïencerie. 8) Juste à l’entrée de Téterchen, après guertiNg 12 Au centre, tourner à droite sur la D74 vers Bam- 8 le passage sous la voie ferrée, tour- couMe biderstroff. -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

Registres Parcellaires Cote/N° Ordre Communes Section Parcelles 5Q2/687 Bannay 1 1 À 125 Bannay 2 1 À 77 Bannay 3 1 À 78 Bannay 4 1 À 16

Tribunal d'instance et bureau foncier de BOULAY REGISTRES PARCELLAIRES COTE/N° ORDRE COMMUNES SECTION PARCELLES 5Q2/687 BANNAY 1 1 à 125 BANNAY 2 1 à 77 BANNAY 3 1 à 78 BANNAY 4 1 à 16 5Q2/688 BETTANGE 1 1 à 391 BETTANGE 2 1 à 88 BETTANGE 3 1 à 129 BETTANGE 4 1 à 222 BETTANGE 5 1 à 61 5Q2/689 BIONVILLE SUR NIED A 1 à 1684 BIONVILLE SUR NIED B 1 à 905 BIONVILLE SUR NIED C 1 à 830 5Q2/690 BIONVILLE SUR NIED 1 1 à 71 BIONVILLE SUR NIED 3 1 à 211 BIONVILLE SUR NIED 4 1 à 138 BIONVILLE SUR NIED 5 1 à 175 BIONVILLE SUR NIED 6 1 à 104 BIONVILLE SUR NIED 7 1 à 47 BIONVILLE SUR NIED 8 1 à 60 BIONVILLE SUR NIED 9 1 à 55 BIONVILLE SUR NIED 10 1 à 96 BIONVILLE SUR NIED 11 1 à 22 BIONVILLE SUR NIED 12 1 à 49 BIONVILLE SUR NIED 13 1 à 29 5Q2/691 BISTEN EN LORRAINE A 1 à 2098 BISTEN EN LORRAINE B 1 à 2192 BISTEN EN LORRAINE 1 1 à 62 BISTEN EN LORRAINE 2 1 à 105 BISTEN EN LORRAINE 3 1 à 282 5Q2/692 BISTEN EN LORRAINE C 1 à 258 BISTEN EN LORRAINE D 1 à 198 BISTEN EN LORRAINE E 1 à 148 BISTEN EN LORRAINE H 1 à 194 BISTEN EN LORRAINE I 1 à 99 BISTEN EN LORRAINE K 1 à 245 BISTEN EN LORRAINE L 1 à 175 BISTEN EN LORRAINE M 1 à 91 BISTEN EN LORRAINE N 1 à 135 BISTEN EN LORRAINE O 1 à 217 5Q2/693 BOUCHEPORN 1 1 à 267 BOUCHEPORN 2 1 à 268 BOUCHEPORN 3 1 à 161 BOUCHEPORN D 1 à 692 BOUCHEPORN E 1 à 935 BOUCHEPORN H 1 à 590 5Q2/694 BOULAY 1 1 à 426 BOULAY 2 1 à 196 BOULAY 3 1 à 200 BOULAY 4 1 à 377 BOULAY 5 1 à 307 BOULAY 6 1 à 326 BOULAY 7 1 à 248 BOULAY 8 1 à 540 BOULAY 9 1 à 179 BOULAY 10 1 à 70 BOULAY 11 1 à 514 BOULAY 12 1 à 272 BOULAY 13 1 à 157 BOULAY 14 -

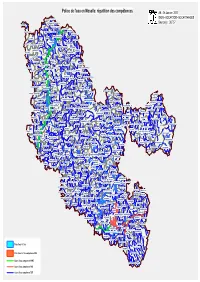

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Liste Alphabetique Des 225 Communes De Moselle Situees Au Nord De L’Autoroute A4 Sur La Partie Allant De Sainte Marie Aux Chenes a Freyming Merlebach

LISTE ALPHABETIQUE DES 225 COMMUNES DE MOSELLE SITUEES AU NORD DE L’AUTOROUTE A4 SUR LA PARTIE ALLANT DE SAINTE MARIE AUX CHENES A FREYMING MERLEBACH Aboncourt, Algrange, Alzing, Amneville, Angevillers, Antilly, Anzeling, Apach, Argancy, Audun-Le-Tiche, Aumetz, Ay-Sur-Moselle, Basse-Ham, Basse-Rentgen, Behren-Les- Forbach, Berg-Sur-Moselle, Bertrange, Berviller-En-Moselle, Bettange, Bettelainville,Betting, Beyren-Les-Sierck, Bibiche, Bisten-en-Lorraine, Boucheporn, Boulange, Boulay-Moselle, Bousse, Boust, Bouzonville, Breistroff-La-Grande, Brettnach, Bronvaux, Brouck, Buding, Budling, Burtoncourt, Carling,Cattenom, Chailly-Les-Ennery, Charleville-Sous-Bois, Charly-Oradour, Chateau-Rouge, Chemery-Les-Deux, Clouange, Colmen, Conde-Northen, Contz-Les-Bains, Coume, Courcelles-Chaussy, Creutzwald, Dalem, Dalstein, Denting, Diesen, Distroff, Ebersviller, Eblange, Elzange, Ennery, Entrange, Escherange, Evrange, Failly, Falck, Fameck, Fèves, Filstroff, Fixem, Flastroff, Flevy, Florange, Fontoy,Freistroff, Freyming-Merlebach, Gandrange, Gavisse, Glatigny, Gomelange, Grindorff-Bizing, Guenange, Guerstling, Guerting, Guinkirchen, Hagen, Hagondange, Hallering, Halstroff, Ham-Sous-Varsberg, Hargarten-Aux-Mines, Hauconcourt, Haute-Kontz, Havange, Hayange, Hayes, Heining-Les-Bouzonville, Helstroff, Hestroff, Hettange-Grande, Hinckange, Holling, Hombourg-Budange, Hombourg-Haut, Hunting, Illange, Inglange, Kanfen, Kedange-Sur-Canner, Kemplich, Kerling-Les-Sierck, Kirsch-Les- Sierck, Kirschnaumen, Klang, Knutange, Koenigsmacker, Kuntzig, Laumesfeld, Launstroff, -

Liste Des 217 Immatriculations D'entreprises

Liste des 217 immatriculations d'entreprises validées au Registre des Entreprises entre le 01/11/2020 et le 15/12/2020 Date Identification de l'entreprise Activité exercée Adresse Evènement(s) d'effet 3N GRAPHIQUE IMPRESSION SUR TOUT SUPPORT ROUTE DE NANCY Création d'une société avec activité 01/10/2020 SARL Creation graphique CHEMIN DES TUILERIES SIREN : 890 372 865 57200 SARREGUEMINES 4B Market SANDWICHS, PANINIS 69 RUE DE LA FOLIE Création d'une société avec activité 15/11/2020 SAS 57050 METZ SIREN : 890 123 458 A2BCREATION IMPRESSION, SERIGRAPHIE, 135 RUE DE DIESEN Création d'une société avec activité 01/07/2020 SARL MARQUAGE, GRAVURE, TRANSFERT, 57890 PORCELETTE SIREN : 887 828 804 FLOCAGE, TAMPOGRAPHIE SUR TOUS SUPPORTS ADAMY Christophe, Armand INSTALLATION/MAINTENANCE 54A RUE DE LA FRONTIERE Début d'activité non salariée 01/11/2020 Né le 29/12/1967 ELECTRIQUE 57550 MERTEN à ST AVOLD SIREN : 890 930 852 ADEL Angelo NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS 4 RUE DU PONT Début d'activité non salariée 30/10/2020 Né le 06/06/1989 57600 FORBACH à FORBACH SIREN : 890 541 204 AHR Nadege COIFFURE 11 IMPASSE DES LAURIERS Début d'activité non salariée 02/11/2020 Née le 28/08/1979 57600 FORBACH à FORBACH SIREN : 890 456 387 AIT KADDI Abdelhamid MACONNERIE 29D RUE ERCKMANN CHATRIAN Création PP individuelle ayant déjà exercé act. non 05/10/2020 salariée Né le 01/06/1979 57460 BEHREN LES FORBACH à HART ELMORABITIN (MAROC) SIREN : 793 357 229 AIT OUAZZOU Jordy, Amrane, Fabrice, Adrien DETAILING AUTO Detailing moto 6 ROUTE DE STRASBOURG Adjonction d'activité 03/11/2020 Né le 04/06/1995 57410 ROHRBACH LES BITCHE Entrée de champ RCS ou RM à FORBACH Suppression partielle d'activité SIREN : 804 665 453 ALI Kamel TERRASSEMENT 8 RUE DE LA FOURMI Création PP individuelle ayant déjà exercé act. -

Schéma D'aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin Houiller Phase 1 : État Initial A54855/A

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Houiller lorrain ETAT DES LIEUX Phase 1 : État initial RAPPORT GENERAL A54855/A Version validée par les membres de la Commission Locale de l’Eau le 23 octobre 2009 Étude réalisée avec la participation financière du l’Agence de l’Eau Rhin‐Meuse, du Conseil Général de la Moselle et de la Région Lorraine, et avec le concours technique de : Les partenaires financiers et techniques remercient toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de ce document de travail. Edition de : Octobre 2009 État des lieux du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Houiller Phase 1 : État initial A54855/A Sommaire Page 3 L’OCCUPATION DU SOL .................................................. 35 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SAGE .................................... 3 3.1 LES ACTIVITES ..................................................................................... 35 3.1.1 Zones d’activités ............................................................................ 35 1.1 BESOINS EXPRIMES ................................................................................. 3 3.1.2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 1.2 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ........................................................ 4 (ICPE) et établissements SEVESO ................................................................. 39 1.2.1 La Directive Cadre européenne sur l’Eau .......................................... 4 3.1.3 Agriculture .................................................................................... -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Liste Des 116 Immatriculations D'entreprises

Liste des 116 immatriculations d'entreprises validées au Registre des Entreprises entre le 01/12/2019 et le 15/12/2019 Date Identification de l'entreprise Activité exercée Adresse Evènement(s) d'effet AGRAM-CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE RUE LAVOISIER Création d'une société avec activité 01/10/2019 SAS CENTRE D'AFFAIRES - ZI SAINTE SIREN : 877 747 808 AGATHE 57190 FLORANGE AKOURA Haddi DEMANTELEMENT DE VOITURES EN VUE 16 RUE DE LA MESANGE Début d'activité non salariée 26/11/2019 Né le 03/09/1966 DE LA RECUPERATION DE MATIERES 57200 SARREGUEMINES à MOSTAGANEM (ALGERIE) METALLIQUES SIREN : 879 332 716 AKSONGUR Ahmet BOUCHERIE 11 PLACE DU MARCHE Début d'activité non salariée 05/12/2019 Né le 20/07/1996 CENTRE COMMERCIAL 2 à FREYMING MERLEBACH 57450 FAREBERSVILLER SIREN : 879 041 671 ALIX Philippe REALISATION D'AGENCEMENT 13 RUE DE CHATEAU ROUGE Début d'activité non salariée 03/12/2019 Né le 29/12/1959 INTERIEUR : CUISINES, SALONS, SALLES 57320 ALZING à PARIS 13 DE BAINS, DRESSINGS SANS SIREN : 400 347 282 RACCORDEMENT Agencement de magasin AMADIO Francis, Denis INSTALLATION DE CHAUFFAGE 17 CHEMIN DE CHAMPAGNE Début d'activité non salariée 09/11/2019 Né le 01/12/1958 SANITAIRE 57420 CUVRY à METZ SIREN : 879 531 523 ARAZ née TUTACAK Netice RETOUCHES DE VETEMENTS, 18 RUE DU NEUFBOURG Début d'activité non salariée 16/12/2019 Née le 02/07/1983 COUTURE. 57000 METZ à BISMIL (TURQUIE) SIREN : 879 529 592 ARNOUX LEONARD née LEONARD Christelle DESTRUCTION DE NIDS DE GUEPES ET 4 RUE DE LA MARECHALERIE Création PP individuelle ayant déjà exercé act. -

Mairie De Crehange P R O C E S - V E R B a L

Page 077 CONSEIL MUNICIPAL – VILLE DE CREHANGE Séance 0828 Année 2019 MAIRIE DE CREHANGE P R O C E S - V E R B A L DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CREHANGE EN DATE DU 28 AOUT 2019 La séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur François LAVERGNE, Maire Etaient présents tous les conseillers sauf : Excusés : Mme Colette BOYER, Conseillère Mr Pascal GODFRIN, Conseiller, représenté par Mr Jean-Marc LOUIS, Adjoint Mr Claude HUHNDORF, Conseiller, représenté par Mr Gilles THEOBALD, Conseiller Mr Jonathan LEIDNER, Conseiller Délégué, représenté par Mme Martine KIRCHNER, Adjointe Mme Nadia MEDICI, Conseillère, représentée par Mme Graziella FROHWERK, Adjointe Mr Philippe PAULUS, Conseiller Mme Nicole VILMEN, Conseillère Absents : Mme Rose-Marie ALTMEYER, Conseillère Mr Laurent ARCHIMBAUD, Conseiller Mme Christiane BOURGEOIS, Conseillère Mme Laetitia HERBER, Conseillère Mme Séverine JULIEN, Conseillère Date de la convocation : 21 août 2019 Rapporteur : Mr LAVERGNE POINT 0 INFORMATIONS (Monsieur LAVERGNE – Rapporteur) a) Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 12 juin 219 Le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 juin est approuvé à l’unanimité. DECISION : Le Conseil Municipal adopte le procès verbal. Page 078 CONSEIL MUNICIPAL – VILLE DE CREHANGE Séance 0828 Année 2019 POINT I INTERCOMMUNALITE (Monsieur LAVERGNE – Rapporteur) a) Recomposition du Conseil Communautaire Chaque année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire pour la mandature à venir doit être défini en tenant compte de la population municipale des communes membres, en vigueur à ce moment. Tous les EPCI à fiscalité propre sont concernés par la recomposition de leur organe délibérant en 2020, dont le DUF. -

Tableau Des Electeurs

ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2017-DCL/4 - 150 DU 7 JUILLET 2017 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX Qualité civilité NOM Prénom COMMUNE Remplaçant de 1. Députés et Sénateurs député M. AREND Christophe député M. BELHADDAD Belkhir député M. DI FILIPPO Fabien député M. HAMMOUCHE Brahim député M. LIOGER Richard député M. MENDES DA SILVA Ludovic député Mme RAUCH Isabelle député Mme TRISSE Nicole député Mme ZANNIER Hélène sénateur M. GROSDIDIER François sénateur M. LEROY Philippe sénateur M. MASSERET Jean-Pierre sénateur M. MASSON Jean-Louis sénateur M. TODESCHINI Jean-Marc 2. Conseillers Régionaux conseiller régional Mme BAILLOT Catherine MOSELLE conseiller régional M. BOHL Jean-Luc MOSELLE conseiller régional M. BOUCHER André MOSELLE conseiller régional M. BROCCOLI Walter MOSELLE conseiller régional Mme BRUCKMANN Patricia MOSELLE conseiller régional Mme BURG Laurence MOSELLE conseiller régional M. CASSARO Alexandre MOSELLE conseiller régional Mme CONIGLIO Stéfanie MOSELLE conseiller régional Mme DILIGENT Carmen MOSELLE conseiller régional M. ENGELMANN Fabien MOSELLE conseiller régional M. GOURLOT Thierry MOSELLE conseiller régional Mme GROLET Françoise MOSELLE conseiller régional M. HELFGOTT Jackie MOSELLE conseiller régional M. HOFF Hervé MOSELLE conseiller régional M. HORY Thierry MOSELLE conseiller régional M. KHALIFE Khalifé MOSELLE conseiller régional Mme KIS Stéphanie MOSELLE conseiller régional Mme KUNTZ Marie-Louise MOSELLE conseiller régional M. LIOUVILLE Jean-Pierre MOSELLE conseiller régional Mme MASSERET Natacha MOSELLE MASSERET Jean-Pierre conseiller régional Mme MULLER-BECKER Nicole MOSELLE conseiller régional M. PFEFFER Kévin MOSELLE conseiller régional M. PHILIPPOT Florian MOSELLE conseiller régional M. SADOCCO Rémy MOSELLE conseiller régional Mme SARTOR Marie-Rose MOSELLE conseiller régional M.