Scopri Qui La Guida Turistica Di Marano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MAPPA-VALPO-2019.Pdf

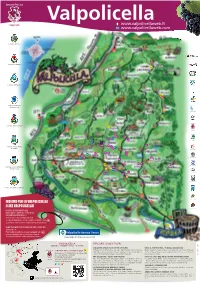

Consorzio Pro Loco Valpolicella Valpolicella www.valpolicellaweb.it www.valpolicellaweb.com Comune di Dolcè Comune di Negrar 52 53 Comune di Fumane 49 39 Comune di Marano di Valpolicella 38 41 Consorzio Pro Loco Comune di Pescantina 51 Valpolicella 12 30 26 19 48 1 Pro Loco Molina 42 9 Comune di San Pietro 14 15 5 37 40 47 in Cariano 4 27 Pro Loco Volargne 7 11 13 16 35 44 17 23 46 18 10 Pro Loco Sant’Anna d’Alfaedo 29 36 54 20 21 8 31 Pro Loco Gargagnago Comune di Sant’Ambrogio 22 di Valpolicella 33 34 45 25 2 Pro Loco Breonio 3 43 24 32 6 Pro Loco San Giorgio 28 Comune di Sant’Anna d’Alfaedo Pro Loco Ospetaletto INSIEME PER LA VALPOLICELLA! 41 I LIKE VALPOLICELLA! Pro Loco Pescantina MOSTRA QUESTA MAPPA AGLI INSERZIONISTI ADERENTI E RICEVERAI UN BUONO SCONTO DEL 5% Trova l’elenco delle strutture aderenti 41 su valpolicellaweb.it o sul retro quelle con bollino rosso La promozione è valida secondo le condizioni applicate da ogni aderente. 50 SHOW THIS MAP TO PARTNERS AND GET A DISCOUNT TICKET OF 5% Find the list of partners on valpolicellaweb.com or those identi ed with a red dot on the back The promotion is valid under conditions applied by each member. www.valpolicellabenacobanca.it VALPOLICELLA PERCORSI / DAILY TOURS VERONA - VENETO - ITALY - EUROPE ANDAR PER CHIESE / TOUR OF THE CHURCHES VERSO IL PONTE DI VEJA / TOWARDS VEJA BRIDGE Consorzio Pro Loco CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA 54 Fumane (Grotta di Fumane – Santuario della Madonna de Le Salette – Negrar (Giardino Pojega, Chiesa di San Martino), Sant’Anna d’Alfaedo Villa della Torre), San Floriano (Pieve), Valgatara (Chiesa di San Marco), (Ponte di Veja – Museo Paleontologico e Preistorico), Fosse (Chiesa di Via Ingelheim, 7 - 37029 S. -

Scarica Il Documento

CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

INTERVENTI CONCLUSI 2006-2014 in Lavorazione

INTERVENTI DI PIANO D'AMBITO DELL'ATO VERONESE COMPLETATI NEL PERIODO 2006-2014 CODICE IMPORTO PROGETTO IMPORTO COMUNE REALIZZATORE AREA TITOLO INTERVENTO SERVIZIO AATO (€) CONTRIBUTI (€) AFFI COMUNE DI AFFI G Adeguamento acquedotto zona Centro Commerciale B.1-A-51 A€ 155.000 AFFI AGS G Fognatura Mezzacasa Incaffi B.1-A-52 F€ 275.000 AFFI AGS G Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di Affi D€ 137.000 Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste del capoluogo - 1° ALBAREDO D'ADIGE ACQUE VERONESI V AF€ 125.000 stralcio B.1-B-08a ALBAREDO e ARCOLE CISIAG V Fognatura Via Venezia (albaredo) e Via Padovana e Nogarole (Arcole) F€ 325.000 B.1-B-09a ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Estensione rete idrica nei comuni di Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V Sant'Anna, Cologna v., legnago, Minerbe, pressana, Roveredo, terrazzo, vari A€ 1.200.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, vari A€ 1.558.000 € 1.145.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3818/13 del 26/08/2013 – sostituisce l'allegato A) alla determinazione n. 2914 del 24/06/2013 ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2013 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 3 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 4 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 5 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 6 Bovolone BOVOLONE Via Ospedale, n. 13 37051 Bovolone 7 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 8 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, n. 1 37060 Buttapietra 9 Caldiero CALDIERO Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 10 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via S.Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 11 Casaleone CARPANEA Via Roma, n. 4 37052 Casaleone 12 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 13 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 14 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 15 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 16 Cerro Veronese CERRO VERONESE Piazza Don A. Vinco n. 3 37020 Cerro Veronese 17 Cologna Veneta CITTA' DI COLOGNA VENETA Via Cavour n. 72 37044 Cologna Veneta 18 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio n. 7 37030 Colognola ai Colli 19 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

Comprensorio Consortile – Comuni E Superfici

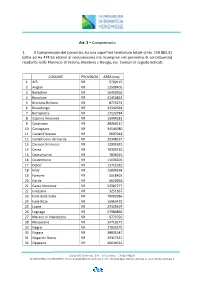

Art. 3 – Comprensorio 1. Il Comprensorio del Consorzio, ha una superficie territoriale totale di Ha. 159.882,31 (oltre ad Ha 474,56 esterni al comprensorio ma ricompresi nel perimetro di contribuenza) ricadente nelle Provincie di Verona, Mantova e Rovigo, nei Comuni di seguito indicati: COMUNE PROVINCIA AREA (mq) 1 Affi VR 9799115 2 Angiari VR 12508405 3 Bardolino VR 16450266 4 Bovolone VR 41416891 5 Brentino Belluno VR 8773273 6 Bussolengo VR 24342564 7 Buttapietra VR 17132784 8 Caprino Veronese VR 13994181 9 Casaleone VR 38260117 10 Castagnaro VR 34544780 11 Castel d'Azzano VR 9697044 12 Castelnuovo del Garda VR 29348537 13 Cavaion Veronese VR 12902621 14 Cerea VR 70309710 15 Concamarise VR 7836525 16 Costermano VR 11036205 17 Dolce' VR 12711910 18 Erbe' VR 15804328 19 Fumane VR 5518402 20 Garda VR 6620294 21 Gazzo Veronese VR 53387277 22 Grezzana VR 3251367 23 Isola della Scala VR 70082086 24 Isola Rizza VR 16963410 25 Lazise VR 27325497 26 Legnago VR 57980860 27 Marano di Valpolicella VR 9773750 28 Mozzecane VR 24716373 29 Negrar VR 27826370 30 Nogara VR 38831547 31 Nogarole Rocca VR 29317657 32 Oppeano VR 46634522 Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] – www.bonificaveronese.it 33 Palu' VR 13534474 34 Pastrengo VR 8972145 35 Pescantina VR 19711415 36 Peschiera del Garda VR 15309252 37 Povegliano Veronese VR 18652137 38 Rivoli Veronese VR 17264162 39 Ronco all'Adige VR 39510641 40 Roverchiara VR 18716636 -

Consorzio Bim Adige

CONSORZIO B.I.M. ADIGE VERONA CONTRIBUTI CONCESSI ANNO 2019 BENEFICIARIO Codice Fiscale/Partita IVA OGGETTO Importo Estremi atto Ass.ne Giardino Officinale di Sprea 04132480239 ristrutturazione ed ammodernamento del giardino officinale € 40.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 20 del 17.05.2019 A.P.S.S. dell'Abazia 04474710235 organizzazione Campionato Regionale di Regolarità € 7.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 33 del 24.07.2019 Gruppo Alpini di Badia 92024160233 organizzazione 14^ Edizione Rassegna Presepi denominata “Santo Natale in Badia” € 4.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 57 del 17.12.2019 Gruppo Squadra Volontari AIB 02008870236 acquisto turbina da neve con rimodulazione tagliaerba € 4.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 62 del 17.12.2019 Comune di Badia Calavena 01681800239 allacciamento elettrico centralina monitoraggio acque loc. Ca’ del Diaolo torrente Illasi € 15.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 64 del 17.12.2019 Coop. Agricola B.B.E. 03938170234 manutenzioni attrezzatura impianti produzione energia rinnovabile elettrico e termico € 25.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 22 del 17.05.2019 Associazione Piccola Fraternità Lessinia onlus 02606020234 acquisto automezzo destinato al trasporto dei disabili € 8.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 37 del 24.07.2019 Comune di Bosco Chiesanuova 00668140239 organizzazione tradizionale Festa della Podestaria anno 2019 € 5.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 38 del 24.07.2019 Comune di Brentino Belluno 00659140230 realizzazione n. 4 totem informativi elettronici e pannelli informativi standard € 35.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. 17 del 17.05.2019 Cantina Valdadige 00232650234 realizzazione progetto per diminuire l’utilizzo di fitofarmaci nell’ambiente agricolo € 6.000,00 Deliberazione Consiglio Direttivo n. -

Caduti Veronesi Il 19-01-1943 Postojali

Tipo Cognome Nome Paternità Data di nascita Luogo di nascita Provincia di nascita Grado Corpo Data di decesso Luogo di decesso Noto non Id. ALBRIGO GUIDO GIUSEPPE 04/01/1921 GAZZO VERONESE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. APOLLONIO FRANCESCO FRANCESCO 17/04/1914 VERONA Verona Aiut. di Batt. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto ARMOTTI PIETRO ANTONIO 17/10/1922 RONCA' Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BALLINI FERRUCCIO ANTONIO LUIGI 18/11/1922 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BANTERLE UMBERTO BONFIGLIO 05/08/1917 BUSSOLENGO Verona C.le 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BATTISTONI LUIGI ANGELO 05/02/1912 CAPRINO VERONESE Verona C.le 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BELLAMOLI GUGLIELMO ANGELO 30/08/1916 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BELTRAME GIOVANNI GIOBATTA 15/07/1921 SAN GIOVANNI ILARIONE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. BENVENUTI UMBERTO ANGELO 22/08/1922 PESCANTINA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERGAMINI NEMORINO ATTILIO 30/03/1915 POVEGLIANO VERONESE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERTAGNA ANTONIO LUIGI 18/10/1919 LAZISE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERTAGNOLI LUIGI ARCANGELO 26/04/1922 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3102 del 08.06.2010che si compone di n. 5 pagine. Il Diri ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2010 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Angiari ANGIARI Piazza Municipio, n. 441 37050 Angiari 3 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 4 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 5 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 6 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 7 Bovolone BOVOLONE Piazza Costituzione, n. 1 37051 Bovolone 8 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 9 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, 1 37060 Buttapietra 10 Caldiero TERME DI GIUNONE Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 11 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 12 Casaleone CASALEONE CARPANEA Via Battisti, n. 4 37052 Casaleone 13 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 14 Castel d'Azzano CASTEL D'AZZANO Via Marconi, n. 47 37060 Castel d'Azzano 15 Castelnuovo del Garda CASTELNUOVO DEL GARDA Piazza Angelini, n. 1 37014 Castelnuovo del Garda 16 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 17 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 18 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 19 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio, n. 7 37030 Colognola ai Colli 20 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

Elenco Interventi Del Piano Stralcio

Autorità di bacino nazionale del fiume Adige FRANA N° 7.101 Grado di rischio R 3 Comune Caprino Veronese Località Braga Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Consolidamento del piede della parete sottostante alla chiesa. Importo stimato Euro 80 000 FRANA N° 7.102 Grado di rischio R 3 Comune Dolcè Località Dolcè abitato Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Costruzione di un vallo-tomo con barriera paramassi alla sua sommita'. Importo stimato Euro 180 000 FRANA N° 7.103 Grado di rischio R 3 Comune Badia Calavena Località Ca' del Diavolo Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Posa di alcune barriere paramassi e ancoraggio o demolizione di alcuni massi. Importo stimato Euro 50 000 FRANA N° 7.104 Grado di rischio R 3 Comune S. Ambrogio di Valpolicella Località Monte Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Drenaggi sub-orizzontali e trincee drenanti per completamanto. Importo stimato Euro 100 000 Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - V. feb. 05 1 Aree a rischio da frana - Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati Autorità di bacino nazionale del fiume Adige FRANA N° 7.105 Grado di rischio R 3 Comune Negrar Località Provale di Mazzano Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Opere di completamento. Importo stimato Euro 50 000 FRANA N° 7.106 Grado di rischio R 3 Comune Fumane Località Mazzurega Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Indagine geognostica e monitoraggio al fine di poter realizzare un progetto di consolidamento del fenomeno. Importo stimato Euro 50 000 FRANA N° 7.107 Grado di rischio R 3 Comune Marano di Valpolicella Località Purano Provincia Verona Descrizione sintetica dell'intervento Completamento delle opere di disgaggio e di consolidamento della parete rocciosa e studio geomeccanico di dettaglio dell'intera parete rocciosa. -

Marano Di Valpolicella Marano Di Valpolicella

Marano di Valpolicella Marano di Valpolicella www.grafiicabozzi.it Tel. 045 7900078 - 045 7900168 045 - 7900078 045 Tel. Stampa Idea Bozzi Villafranca Verona Villafranca Bozzi Idea Stampa Foto Davide Ortombina Davide Foto L’azienda a conduzione familiare ha un’antica tradizione vitivinicola, avendo iniziato l’attività già nel lontano 1870 nel podere “Gaso” a Marano di Valpolicella. L’attività ereditata dal bisnonno Luigi, rinoma- to ambasciatore enologico nel mondo (come attesta la medaglia d’oro ricevuta a Copenhagen nel 1908) è stata tramandata, come da tradizio- ne, di padre in figlio: dopo la scomparsa del papà Danilo, Enrico e Mar- co Campagnola, la quarta generazione della famiglia, ne proseguono il lavoro con passione e dedizione. Conducono personalmente tutte le fasi della produzione, fedeli alle tradizioni enologiche della Valpolicella classica: dalla vigna alla bottiglia. Dai 22 ettari di proprietà, che si esten- dono nelle colline di Valgatara, Marano e Fumane, proviene le selezione di uve destinate alla produzione dei prestigiosi Rossi della Valpolicella Classica, tra cui spicca la selezione “Vigneti del Gaso”, primo fra tutti l’Amarone Classico della Valpolicella “Gaso”. SAN RUSTICO VALGATARA S.n.c Via Pozzo, 2 - 37020 Valgatara (VR) - Tel. 045 7703348 - Fax 045 6800682 www.sanrustico.it - e-mail: [email protected] AGRICOLA COTTINI s.s. di Sergio e Franca & figli G. L. M. B. Az. Agr. CONTRA’ MALINI di Tezza Fabio Via Pozzo, 29 - 37020 Valgatara (VR) Via Ravazzol, 10 - 37020 Marano di Valpolicella (VR) Az. Agr. F.LLI DEGANI di Aldo Degani TENUTA SANTA MARIA VALVERDE Az. Agr. Nicola Campagnola Via Tobele, 3 - 37020 Valgatara (VR) Località Gazzo, 4 - 37020 Marano di Valpolicella (VR) Az. -

Albo 2009 Con Integrazione Luglio

ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2009 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Via Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Angiari ANGIARI Piazza Municipio, n. 441 37050 Angiari 3 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Xami, n. 1 37030 Badia Calavena 4 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 5 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 6 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 7 Bosco Chiesanuova CORBIOLO CLUB 5 CORTI Via Del Casalin, n. 10 37021 Bosco Chiesanuova 8 Bovolone BOVOLONE Piazza Costituzione, n. 1 37051 Bovolone 9 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 10 Buttapietra BUTTAPIETRA Piazza Roma, n. 24 37060 Buttapietra 11 Caldiero TERME DI GIUNONE Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 12 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 13 Casaleone CASALEONE CARPANEA Via Battisti, n. 4 37052 Casaleone 14 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 15 Castel d'Azzano CASTEL D'AZZANO Via Marconi, n. 47 37060 Castel d'Azzano 16 Castelnuovo del Garda CASTELNUOVO DEL GARDA Piazza Angelini, n. 1 37014 Castelnuovo del Garda 17 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 18 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 19 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 20 Cologna Veneta COLOGNA VENETA Via Corso Buà, n. 41 37044 Cologna Veneta 21 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio, n. 7 37030 Colognola ai Colli 22 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

LA VALPOLICELLA Gennaio: La Valpolicella È Facilmente Raggiungibile Con Vari 06: Incanto E Falò a Molina-Fumane; Mezzi: in Aereo, Grazie All’Aeroporto “V

MANIFESTAZIONI COME RAGGIUNGERE LA VALPOLICELLA gENNAIO: La Valpolicella è facilmente raggiungibile con vari 06: Incanto e falò a Molina-Fumane; mezzi: in aereo, grazie all’Aeroporto “V. Catullo” di FEbbrAIO: Villafranca (VR); in treno, grazie alla Stazione FS di Carnealon de Domeiara a Domegliara-Sant’Ambrogio V.lla; Trofeo S’ciapa Soche ad Arbizzano-Negrar; Verona Porta Nuova; entrambi distano circa 20 Km Sagra de la Seriola ad Ospedaletto-Pescantina; dalla Valpolicella. Dalla Stazione Porta Nuova diverse MArZO: linee di autobus extraurbani portano ai vari paesi della Palio del Recioto a Negrar, periodo pasquale; Valpolicella, che può essere raggiunta anche grazie al Carnevale a Pescantina; servizio taxi, presente anche all’Aereoporto “Catullo”. Sagra di Pasqua e Festival Hip-Hop a Sant’Ambrogio V.lla; Superficie del territorio comunale: 240 km² Primo week end: Antica Fiera di Marzo a Fumane; Popolazione: 70.914 (31/12/2010) AprIlE: Magnalonga a Pedemonte - S. Pietro in Cariano, ultima domenica; HOW TO GET TO VALPOLICELLA Quattro passi di gusto nella valle di Marano V.lla, prima domenica; Valpolicella is easy to reach via various transport Prima domenica dopo il 25 aprile: Festa di San Marco, Chiesa S. Maria Valverde S. Rocco- Marano V.lla; methods: the Catullo Airport of Villafranca (Verona) La Valpolicella MAggIO: by air; The Verona Porta Nuova train station by train; 01: Festa dei Vini Classici della Valpolicella a Pedemonte-S. Pietro in Cariano; both are located about 20 km from Valpolicella. From 01: Festa delle Grotte a Marano V.lla; the train station, there are various bus lines that go to Biciclettata tra Ville e Vigneti in Valpolicella-S.