Ferdinandshof-Ev-Radwandern

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mit Stier Und Greif Durch Mecklenburg-Vorpommern

Mit Stier und Greif durch Mecklenburg-Vorpommern Eine kleine politische Landeskunde Hallo... ...wir sind Stier und Greif, die Wappentiere des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Der Stier aus Mecklenburg und der vorpommersche Greif. Und auch wenn wir nicht so aussehen, wir sind wie Zwillinge, sind Brüder im Geiste und im Dienste unseres Landes. Eines wunderbaren Landes wohlgemerkt. Ein Land mit zwei der vier größten Seen, der größten Insel und dem schönsten Landtagssitz Deutschlands. Ein Land mit breiten, weißen Ostseestränden und dem leckersten Fisch. Nun ja, ...letzteres ist Geschmackssache. Wir wollen zeigen, wie es funktioniert, unser wunderbares Land. Wir reisen in die Land- kreise, besuchen die Landeshauptstadt und den Landtag. Wir gehen wählen, sprechen über Geld und blicken auf die Wirtschaft. Wir schauen auf die Geschichte, zählen Ämter und Gemeinden und finden mitten im Land eine Grenze, die gar keine ist. Ach, genug geredet. Los geht’s! 1 Ein Bundesland, zwei Geschichten WIEKER TROMPER BODDEN WIEK LIBBEN Die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns Europa beherrschte, siedelten Germanen BREEGER BODDEN ist eigentlich kurz und schnell erzählt. Im (Sueben) an der Ostsee, die damals Suebi- Jahre 1990, als die DDR in den Geschichts- sches Meer hieß. Die Sueben zogen nach M büchern verschwand, wurde es neugegrün- Süden und die Slawen kamen ins Land. Im RO ST det. Es gab freie Wahlen, Schwerin wurde Jahr 995 taucht Mecklenburg das erste Mal ER BREETZER OW BODDEN Landeshauptstadt und der Landtag zog in einer Urkunde auf. Seinen Namen ver- RASS ins Schweriner Schloss. dankt es einer alten slawischen Burg in der Nähe von Wismar: der Michelenburg. Von Tetzitzer GROSSER See Neugegründet? Ja, denn Mecklenburg-Vor- der einst mächtigen Anlage ist heute nur JASMUNDER Sassnitz pommern hatte es schon einmal gegeben. -

Tor 2016 Ausgabe 02.Pdf

2 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof Nr. 02/2016 Nr. 02/2016 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof 3 Erscheinungsdaten Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof mit den Gemeinden Stadt Torgelow, Ferdinandshof, Wilhelmsburg, Heinrichswalde, Altwigshagen, Rothemühl und Hammer a. d. Uecker mit öffentlichen Bekannt- 23.03.2016 machungen der Kommunalverwaltung. Die 04.03.2016 Zeitung erscheint monatlich und wird kosten- los an alle erreichbaren Haushalte verteilt. Rammstein-Tribute-Show STAHLZEIT rockt in Torgelow Verbreitete Auflage: ca. 8.300 Exemplare Herausgeber: Stadt Torgelow sowie die Gemeinden Fer- dinandshof, Wilhelmsburg, Heinrichswalde, Altwigshagen, Rothemühl und Hammer an der Uecker. Bahnhofstraße 2 - 17358 Torgelow Tel.: (03976) 252-0 Fax: (03976) 20 22 02 Redaktionelle Artikel senden Sie bitte an fol- gende Adresse: E-Mail: kä[email protected] Verlag: Schibri-Verlag Am Markt 22 - 17335 Strasburg RAMMSTEIN hat mit brachia- Tel.: (039753) 22 757 Fax: (039753) 22 583 lem Sound, rauer Attitüde und E-Mail: [email protected] dem Spiel mit dem Feuer ein weltweit einzigartiges Genre Verantwortlich für den amtlichen Teil Stadt Torgelow: Der Bürgermeister geschaffen. Die Shows sind Verantwortlich für den amtlichen Teil explosive Inszenierungen und des Landkreises: Die Landrätin fulminante Gesamtkunstwerke. Wenn nun das Team um Sän- Verantwortlich für den außeramtlichen Teil: Der Verleger ger Heli Reißenweber mit STAHLZEIT auf Tournee ist, Verantwortlich für Anzeigen: Frau Helms, Tel.: 039753 22 757 dann ist das weniger ein Co- E-Mail: [email protected] verkonzept, welches mit ein- geschränkten Möglichkeiten Bezugsmöglichkeiten: auf die Bühne gestellt wird, Amt Torgelow-Ferdinandshof oder Schibri- sondern vielmehr eine Tribu- Verlag. Der Bezugspreis für Abonnenten be- te Show, die ihrem Original in trägt jährlich 12,- €. -

Amt Torgelow-Ferdinandshof 30.10.2019 Niederschrift Über Die

Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de am 10.12.2019 (Link: Bekanntmachungen) Amt Torgelow-Ferdinandshof 30.10.2019 Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung Heinrichswalde vom 28.10.2019 Anwesende: siehe Teilnehmerverzeichnis Schriftführer: Herr Radsziwill Presse: keine Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:20 Uhr Ort: Gemeinderaum Tagesordnung: siehe Einladung I. Öffentlicher Teil TOP 1: Eröffnung der Sitzung / Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit Mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung eröffnet die Bürgermeisterin die Sitzung der Gemeindevertretung. Alle sechs Gemeindevertreter sind anwesend. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. TOP 2: Einwohnerfragestunde Es werden keine Anfragen gestellt. TOP 3: Änderungsanträge zur Tagesordnung Es werden keine Anträge zur Änderung gestellt. Die Tagesordnung wird festgestellt. (6 Ja- Stimmen) TOP 4: Einwendungen und Änderungen zur Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung am 20.08.2019 Es werden keine Einwendungen erhoben oder Änderungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 20.08.2019 beantragt. Die Niederschrift wird bestätigt. (6 Ja-Stimmen) TOP 5: Bericht der Bürgermeisterin über die im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretung vom 20.08.2019 gefassten Beschlüsse und über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde Heinrichswalde Frau Laumann informiert, dass im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 20.08.2019 die Drucksache Nr. 04-6002-2019 - der Verkauf eines Grundstückes der Gemeinde an Einwohner der Gemeinde Heinrichswalde - beschlossen wurde. Weiterhin informiert Frau Laumann, dass sie von Einwohnern gefragt wurde, ob die Gemeinde Möglichkeiten hat, die Damentoiletten im Gemeindehaus zu sanieren. Diese Maßnahme muss von der Gemeindevertretung bei der Beratung des Haushaltes 20120/2021 besprochen werden. Mit einem Schreiben teilt die E-DIS der Gemeinde mit, dass ab 17.12.2019 dem Gas ein neuer Geruchsstoff zugefügt wird. -

Ortschaften Mit Gasnetz Im Land Mecklenburg-Vorpommern

Ortschaften mit Gasnetz im Land Mecklenburg-Vorpommern Gemeinde- Landkreis PLZ Gemeinde Ortsteil schlüssel Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Alt Panekow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Altkalen Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Granzow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Kleverhof Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Neu Panekow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Alt Vorwerk Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Boddin Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Groß Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Klein Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Neu Vorwerk Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Dahmen Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Großen Luckow Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Ziddorf Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Dölitz Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Gnoien Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Groß Roge Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Klein Roge Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Groß Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Neu Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Nienhagen Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Uhlenhof Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Groß Wüstenfelde Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Schwetzin Landkreis Rostock 13072045 17166 Hohen Demzin OT Hohen Demzin Landkreis Rostock 13072049 17168 Jördenstorf OT Jördenstorf Landkreis Rostock 13072068 17179 Lühburg -

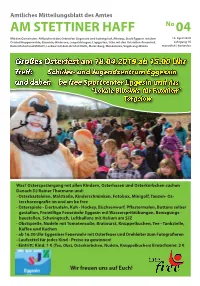

Am Stettiner Haff 04

1 Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes AM STETTINER HAFFNo 04 Mit den Gemeinden: Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof, Altwarp, Stadt Eggesin mit dem 10. April 2019 Ortsteil Hoppenwalde, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten, Lübs mit den Ortsteilen Annenhof, Jahrgang 15 Heinrichshof und Millnitz, Luckow mit dem Ortsteil Rieth, Meiersberg, Mönkebude, Vogelsang-Warsin monatlich | kostenlos Großes Osterfest am 18.04.2019 ab 15.00 Uhr Treff: Schüler- und Jugendzentrum Eggessin und dabei: be free Sportcenter Eggesin und das “Lokale Bündnis für Familien” Torgelow Was? Osterspaziergang mit allen Kindern, Osterhasen und Osterkörbchen suchen Danach DJ Rainer Thormann und: • Osterbasteleien, Malstraße, Kinderschminken, Fotobox, Minigolf, Tanzen- Os- terchoreografie im und am be free • Osterspiele - Eiertrudeln, Kuh - Hockey, Büchsenwurf, Pflastermalen, Buttons selber gestalten, Freiwillige Feuerwehr Eggesin mit Wasserspritzübungen, Bewegungs- baustellen, Schwingtuch, Luftballons mit Helium am SJZ • Obstspieße, Nudeln mit Tomatensoße, Bratwurst, Knüppelkuchen, Tee - Tankstelle, Kaffee und Kuchen • ab 16.30 Uhr Eggesiner Feuerwehr mit Osterfeuer und Drehleiter zum Fotografieren • Laufzettel für jedes Kind - Preise zu gewinnen! • Eintritt: Kind: 1 € (Tee, Obst, Osterkörbchen, Nudeln, Knüppelkuchen) Erwachsene: 2 € Wir freuen uns auf Euch! 2 Amt »AmStettiner Haff« No 04 | 2019 IHR BAU IN GUTEN HÄNDEN! Ingenieurbüro Erik Manthey Ich wünsche all meinen Kunden & Geschäftspartnern Wir wünschen unseren Kunden und Geschä s- frohe Ostern! partnern ein ohes und gesegnetes Osterfest. BRUNNEN- UND ROHRLEITUNGSBAU Erdwärmebohrung W 120-2 Am Nägelberg 35 • 17375 Ahlbeck • Tel.: 039775/266799 Dorfstraße 60 • 17379 Heinrichswalde Funk: 0170/2835438 • E-Mail: [email protected] Telefon: 03 97 72/ 20 248 • www.brunnenbau-pietsch.de Raumausstatter Wir wünschen all unseren Lübeck Kunden und Geschäfts- Neuendorfer Straße 22 17373 Ueckermünde partnern ein frohes und Tel.: 039771/27802 sonniges Osterfest. -

Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018

Kassenärztliche Vereinigung Seite : 1 Mecklenburg-Vorpommern Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018 Amtlicher PLZ Gemeinde- Gemeinde Mittelbereich Kreis / Kreisregion Raumordnungsregion schlüssel 17033 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17034 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17036 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 009 Beseritz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 010 Blankenhof Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 019 Brunn Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 104 Neddemin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 108 Neuenkirchen Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 111 Neverin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 140 Sponholz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 141 Staven Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 145 Trollenhagen Neubrandenburg-Umland -

Ausgabe 11/2020

1 Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes AM STETTINER HAFF No 11 Mit den Gemeinden: Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof, Altwarp, Stadt Eggesin mit dem 20. November 2020 Ortsteil Hoppenwalde, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten, Lübs mit den Ortsteilen Annenhof, Jahrgang 16 Heinrichshof und Millnitz, Luckow mit dem Ortsteil Rieth, Meiersberg, Mönkebude, Vogelsang-Warsin monatlich | kostenlos KALENDERFEST 20.11.2020 · 17 UHR FRIEDRICH-WAGNER- BUCHHANDLUNG UECKERMÜNDE AB 21.11.2020 AUSSTELLUNG BUCHKINDER AM STETTINER HAFF © www.buchkinder.org Tyler Hampe Hampe Tyler 2 Amt »AmStettiner Haff« No 11 | 2020 mit EU-Importierten Unsere Reimporte Fahrzeugen sparen des Monats Gleich gut. Nur günstiger. Seit nunmehr 30 Jahren ist das Autohaus Jenz Krumnow Ihr Ansprechpartner in allen Belangen rund um die Fahrzeuge der Marken Volkswagen und Audi. 1990 von Kfz. Dipl.-Ing. Jenz– Peter Krumnow gegründet, traten um das Jahr 2000 seine Söhne in das Unternehmen ein und führen es seit 2010 als OHG fort. Für dieses in der heutigen Zeit nicht mehr selbst- verständliche Jubiläum danken wir Ihnen, unseren Kunden, sowie unseren Mitarbeitern mit dem Versprechen, auch in Zukunft weiterhin Ihr verlässlicher und fairer Partner für sämtliche Belange rund um die Automobile der Marken Volkswagen und Audi zu sein. Neugierig? Den neuen Tiguan jetzt bei Autohaus Krumnow Probe fahren! Ihr Volkswagen Partner Belliner Straße 24 · 17373 Ueckermünde · Tel.: 03 97 71 / 2 28 61 www.autohaus-krumnow.de · [email protected] 3 Danke! Auf diese Weise möchte ich mich bei allen Verwandten, Freunden & Bekannten für die vielen Aufmerksamkeiten bedanken. Ihr habt den Tag für mich unvergesslich gemacht. Alec-Dean Knüttel Altwarp, im Oktober 2020 Immobilien & Allen, die uns in so herzlicher Weise Makler Kontor mit Blumen und Geschenken zu unserer ALLES AUS EINER HAND VON HAUSFINDUNG UND HAUSVERKAUF BIS ZUM NOTAR Goldenen Hochzeit Ihre Immobilien- bedacht haben, möchten wir maklerin vor Ort WIR SUCHEN STÄNDIG recht herzlich danken. -

Tor 2016 Ausgabe 11.Pdf

2 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof Nr. 11/2016 Nr. 11/2016 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof 3 Erscheinungsdaten Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof mit den Gemeinden Stadt Torgelow, Ferdinandshof, Wilhelmsburg, Heinrichswalde, Altwigshagen, Rothemühl und Hammer a. d. Uecker mit öffentlichen Bekannt- 14.12.2016 machungen der Kommunalverwaltung. Die Zeitung erscheint monatlich und wird kosten- 25.11.2016 los an alle erreichbaren Haushalte verteilt. Neuer Torgelow-Kalender in begrenzter Auflage erhältlich Verbreitete Auflage: ca. 8.300 Exemplare Herausgeber: Stadt Torgelow sowie die Gemeinden Fer- dinandshof, Wilhelmsburg, Heinrichswalde, Altwigshagen, Rothemühl und Hammer a. d. Uecker. Bahnhofstraße 2 - 17358 Torgelow Tel.: 03976 252-0 Fax: 03976 20 22 02 Redaktionelle Artikel senden Sie bitte an fol- gende Adresse: E-Mail: [email protected] Verlag: Schibri-Verlag Am Markt 22 - 17335 Strasburg Tel.: 039753 22 757 Fax: 039753 22 583 E-Mail: [email protected] Verantwortlich für den amtlichen Teil Stadt Torgelow: Der Bürgermeister Verantwortlich für den amtlichen Teil des Landkreises: Die Landrätin Verantwortlich für den außeramtlichen Teil: Der Verleger Verantwortlich für Anzeigen: Frau Helms, Tel.: 039753 22 757 E-Mail: [email protected] Bezugsmöglichkeiten: Amt Torgelow-Ferdinandshof oder Schibri- Der Jahreskalender der Stadt Torgelow 2017, der diesmal wieder mit aktuellen Bildern in Farbe Verlag. Der Bezugspreis für Abonnenten be- gestaltet wurde, zeigt u. a. auch bisher nicht veröffentlichte Luftbildaufnahmen in sehr schönen trägt jährlich 12,- €. Perspektiven und ist bereits erhältlich. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Wie in den Jahren zuvor wird er in Meinung des Verfassers wieder, der auch ver- der Touristeninformation, Friedrichstraße 1 (Tel.: 03976 255730), antwortlich ist. -

Anschriftenverzeichnis-FVVG.Pdf

Fußballverband Vorpommern-Greifswald e.V. „Fußball-eine Leidenschaft“ Amtliches Anschriftenverzeichnis 11 2020/2021 2 G e s c h ä f t s s t e l l e - Mitarbeiterin Beatrix Hecht [email protected] Geschäftsstelle Postanschrift Fußballverband Vorpommern-Greifswald e.V. Karl-Liebknecht Ring 2 17491 Greifswald Telefon/Fax 03834-512158 Internet-Adresse www.fvvg.de E-Mail Adresse [email protected] [email protected] Sprechzeiten Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr 3 Inhaltsverzeichnis Seiten Postanschrift Geschäftsstelle 03 Vorwort Vorsitzender 05 Ehrentafel der Saison 2019/2020 06 Vorstand des FVVG e.V. 07 Ehrenmitglieder 08 Spielausschuss 09 Jugendausschuss 10 Schiedsrichterausschuss 11 - 12 DFB Stützpunkte 13 Kassenprüfer 14 Sportgericht 15 Verbandsgericht 16 Schiedsrichterwesen 17 - 28 Ehrungen und Auszeichnungen 29 - 32 Allg. Bestimmungen Senioren, Alte-Herren, Frauen 33 - 42 Rahmenspielplan Senioren, Alte-Herren, Frauen 43 - 46 Anschriften Herren KOL 47 - 52 Anschriften Herren KL I 53 - 58 Anschriften Herren KL II 59 - 64 Anschriften Herren KL III 65 - 70 Anschriften Alte-Herren KL Nord 71 - 74 Anschriften Alte- Herren KL Süd 75 - 80 Anschriften Frauen KOL 81 - 84 Allg. Bestimmungen Junioren 85 - 88 Staffeleinteilung Junioren 89 - 90 Rahmenspielplan Junioren 91 - 92 97-98 Anschriften der Mannschaften Junioren 93 - 103 4 Liebe Fußballfreundinnen & Fußballfreunde, liebe Vereine und Unterstützer..... Ja, der grüne Rasen hat uns wieder und in allen unseren Sportvereinen des Kreises, fieberte man endlich dem Spielbeginn entgegen. Nach der monatelangen Corona-Pandemie, die wir alle hoffentlich gut überstanden haben, soll es nun endlich wieder losgehen. Ich möchte mich zuerst bei allen Vereinen, Sportfreunden und Helfern bedanken, dass wir die Anforderungen gemeinsam bestanden haben. -

Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992

ISSN 0378 - 6986 Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992 Information and Notices English edition Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 92 / C 251 / 01 Proposal for a Council Directive amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) 1 92 / C 251 / 02 Amended proposal for a Council Directive relating to the medical devices 40 92 / C 251 / 03 Proposal for a Council Regulation amending Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation ( EEC ) No 574 / 72 laying down the procedure for implementing Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 51 92 / C 251 / 04 Proposal for a Council Regulation on special measures for farmers affected by the 1991 / 1992 drought in Portugal 57 2 28 . 9 . 92 Official Journal of the European Communities No C 251 / 1 II f Preparatory Acts) COMMISSION Proposal for a Council Directive amending Directive 86 / 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) New Lander ( 92 / C 251 / 01 ) COM (92) 351 final (Submitted by the Commission on 28 July 1992) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , that the Community list of areas annexed to Directive 86 / 465 / EEC be amended as indicated in the -

Landesraumentwicklungsprogra

Vorwort Mit dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern legt die Landesre- gierung eine querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Men- schen vor. 12 Leitlinien zeigen die Schwerpunkte einer nachhaltigen Landesentwicklung auf. Das Pro- gramm zielt auf einen harmonischen Dreiklang von Wirtschaft und Beschäftigung, von Natur- und Umweltschutz und von einer Entwicklung, die auf gleichwertige Lebensverhältnisse setzt. Dabei wird aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausgangsbedin- gungen der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen Priorität eingeräumt. Die Neuaufstellung wurde insbesondere aufgrund veränderter Rahmenbedingungen seit In- Kraft-Treten des Ersten Landesraumordnungsprogramms 1993 erforderlich. Hervorzuheben sind die immer stärker werdenden bilateralen und transnationalen Verflechtungen im Ostsee- raum, die Auswirkungen des demographischen Wandels, und die Folgen der Stadt-Umland- Wanderungen. Neu ist die Einbeziehung des Küstenmeeres. Erstmals wurde eine Umwelt- prüfung für das gesamte Programm durchgeführt. Diese und weitere Herausforderungen aufgreifend, zeigt das Programm Wege auf, um die Risiken für die Entwicklung des Landes zu minimieren, insbesondere jedoch, um die Chancen und Potenziale zu nutzen. Die im Programm formulierten Erfordernisse der Raumordnung und Landesentwicklung sind insbesondere für Planungsträger verbindlich, darüber hinaus richten sie sich als Leitbild, das -

Allgemeinverfügung Zur Regelung Der Wahlwerbung Im

Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de und www.torgelow.de am 26.09.2018 (Link Bekanntmachungen) Allgemeinverfügung zu r Regelung der Wahlwerbun g im AmtTorgelow-Ferdinandshof Auf der Grundlage von § 22 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, de n Straßensondernutzungssatzungen der Gemeinden des Amtes Torgelow-Ferdinandshof un d § 35 S. 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Mecklenburg-Vorpommer n ergeh t folgend e Allgemeinverfü - gung: 1) Zie l Ziel der Umsetzung dieser Allgemeinverfügung ist es, einerseits der Verpflichtung der amtsangehörigen Gemeinden (im folgenden „Gemeinden") z u entsprechen, jedem Wahlvorschlagsträge r i n angemesse - ner Weise Wahlwerbung au f öffentlichen Straße n zu ermöglichen un d andererseits Gefahren für di e öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden sowie Beeinträchtigungen des gemeinde- und städte- baulichen Erscheinungsbildes der Gemeinden durch Wahlwerbung, gleic h welcher Art , z u unterbinden. Durch die Form der Allgemeinverfügung wird eine Vielzahl von Einzelgenehmigungen für Plakatierungen und Großaufsteller vermieden. Zahlenmäßige Beschränkungen ergeben sich allein schon aus der Tatsa- che, dass die für Wahlwerbung im öffentlichen Raum zur Verfügung stehenden Vorrichtungen und Flä- chen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und alle Wahlvorschlagsträger gleichermaßen Möglichkei- ten im für die Selbstdarstellung notwendigen Umfan g erhalten sollen. 2) Regelungsbereic h 1. Geltungsbereic h Diese Verfügung gilt für da s Gebiet de r Gemeinden Altwigshagen , Ferdinandshof, Hamme r a . d. Uecker, Heinrichswalde, Rothemühl, Torgelow und Wilhelmsburg. Sie ist anzuwenden für di e Durchführung von Wahlwerbung auf öffentlichen Straße n aus Anlass von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deut- schen Bundestag , zum Landta g von Mecklenburg-Vorpommern , zu den Kommunalvertretungen , des Landrates und der Bürgermeister.