Dictionnaires

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport D'étude

pour Le TopMedia 6ème vague du classement des présentateurs et des journalistes Note Méthodologique Etude réalisée par l’Ifop LeJDD.fr et Maximiles pour : Echantillon : Echantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto- administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). Dates de terrain : Du 28 septembre au 4 octobre 2012 NB : Toute publication totale ou partielle doit utiliser la mention suivante : « TopMedia LeJDD.fr réalisé par l’Ifop et Maximiles. » Remarque : Dans ce document il est fait référence à la 5ème vague de ce classement. Celle-ci a été réalisée dans les mêmes conditions du 14 au 17 novembre 2011 auprès d’un échantillon de 1003 personnes 1 Ifop et Maximiles pour LeJDD.fr – Le TopMedia – 6ème vague du classement des présentateurs et des journalistes – Octobre 2012 Le palmarès des présentateurs et des journalistes - Podium - Question : Quelle note de 1 à 20 donneriez-vous à chacun des animateurs et/ou des journalistes suivants, sachant que 1 signifie que vous souhaitez le voir et/ou l’entendre moins souvent ou plus du tout et 20 signifie que vous souhaitez le voir et/ou l’entendre davantage ? Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement . Harry Roselmack (14,2) +0.6 Laurent Delahousse (14,1) +0.7 -

Émeutes Des Banlieues ” De 2005 En France Eddy Cerfontaine

Les “ experts ” de la banlieue. Le rap français à la télévision pendant les “ émeutes des banlieues ” de 2005 en France Eddy Cerfontaine To cite this version: Eddy Cerfontaine. Les “ experts ” de la banlieue. Le rap français à la télévision pendant les “ émeutes des banlieues ” de 2005 en France. Sciences de l’Homme et Société. 2018. dumas-01945842 HAL Id: dumas-01945842 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01945842 Submitted on 5 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Eddy CERFONTAINE Les « experts » de la banlieue. Le rap français à la télévision pendant les « émeutes des banlieues » de 2005 en France. Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales » Mention : Histoire Parcours : Histoire Appliquée Sous la direction de Mme Anne-Marie GRANET-ABISSET Année universitaire 2017-2018 Eddy CERFONTAINE Les « experts » de la banlieue. Le rap français à la télévision pendant les « émeutes des banlieues » de 2005 en France. Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales » Mention : Histoire Parcours : Histoire Appliquée Sous la direction de Mme Anne-Marie GRANET-ABISSET Année universitaire 2017-2018 Déclaration sur l’honneur de non-plagiat Je soussigné(e) Eddy Cerfontaine. -

The European Culture Channel 2004 March 2004 Marchcontents Preface

The European2004 Culture Channel March 2004 March contents Preface ...................................................................... 5 Programmes ............................................................ 7 Programme schedules ........................................ 26 ....................................................2004 ARTE off-screen 28 The channel .......................................................... 32 MarchChronology ............................................................ 46 3 2004 March preface ARTE: the television channel for those with an enquiring mind « ARTE, vivons curieux / so hab’ ich das noch nie gesehen» (ARTE, let's be curious! ). Our new slogan says it all. After all, how can one expect to move forward, make progress, if one does not take an interest in other people? That has been ARTE's raison d’être since its inception, as it still is – even more so, indeed – today. The world is going through a period of major change and upheavals. Efforts to unite Europe are proceeding at a cautious pace. In such circumstances, the role of a television channel such as ARTE must be to break down intellectual, moral and artistic barriers with programmes that open a window wide open on the world. Programmes that look beyond the immediate horizon, to places where everything is different, where one encounters other lifestyles, other ways of thinking, other beliefs. 2004 The year 2004 is the year of European enlargement, a crucial year that will offer each and every one of us a chance to push back the borders of our -

Bilan Des Services De Télévision D'expression Française Conventionnés Diffusés Par Câble Et Par Satellite

Bilan des services de télévision d’’expression française conventionnés diffusés par câble et par satellite Année 2003 LES BILANS DU CSA Novembre 2004 Conseil supérieur de l’audiovisuel Direction des programmes Département câble et satellite Service de l’information et de la documentation Novembre 2004 Bilan des services de télévision d’’expression française conventionnés diffusés par câble et par satellite Année 2003 Sommaire I – SYNTHÈSES PAR THÉMATIQUES 9 4 SERVICES GENERALISTES ET MINI-GENERALISTES 11 < Paris Première < Téva < TV 5 < Match TV < TMC Monte Carlo < TV Breizh 4 SERVICES D’INFORMATION 23 < Euronews < i-Télévision < LCI 4 SERVICES DESTINES A LA JEUNESSE 31 < Canal J < Disney channel et Disney channel +1< Fox Kids < PlayHouse Disney < Télétoon < Tiji < Toon Disney 4 SERVICES DESTINES AUX ADOLESCENTS 43 < Game One < Mangas 4 SERVICES MUSICAUX 49 < Tchatche TV< Fun TV < M6 Music < MCM < Trace TV < MCM Pop < Mezzo< Musique Classique < RFM TV < Télé Mélody < Zik 4 SERVICES CONSACRES A LA FICTION 63 < 13ème Rue < AB 1 < AB 4 < Jimmy < Comédie< Festival < Série Club < TF6 5 4 SERVICES A CARACTERE DOCUMENTAIRE 73 < Animaux< Chasse et Pêche < Encyclopédia < Escales < Toute l'Histoire < Odyssée < Planète < Histoire < Planète Thalassa< Planète Future < Seasons < Voyage 4 SERVICES CONFESSIONNELS ET COMMUNAUTAIRES 87 < Beur TV< BRTV < KTO < TFJ 4 SERVICES CONSACRES AU SPORT 93 < AB Moteurs < Eurosport France < Infosport < L'Equipe TV < Fit TV< Motors TV < OMTV< Sport + < Équidia 4 SERVICES CONSACRES A L’ART DE VIVRE 99 < Cuisine TV < -

2Ème Vague Du Classement Des Animateurs Et Des Journalistes

pour Le TopMedia 2ème vague du classement des animateurs et des journalistes FD/YMC – N°1-8344 1 Contacts Ifop : Frédéric Dabi / Yves-Marie Cann 01 45 84 14 44 Note Méthodologique Etude réalisée par l’Ifop LeJDD.fr et Maximiles pour : Echantillon : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto- administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). Dates de terrain : Du 11 au 16 février 2010 NB : Toute publication totale ou partielle doit utiliser la mention suivante : « TopMedia LeJDD.fr réalisé par l’Ifop et Maximiles. » 1 Ifop et Maximiles pour LeJDD.fr – Le TopMedia – 2ème vague du classement des animateurs et des journalistes – Février / Mars 2010 Le palmarès des animateurs et des journalistes - Podium - Question : Quelle note de 1 à 20 donneriez-vous à chacun des animateurs et/ou des journalistes suivants, sachant que 1 signifie que vous souhaitez le voir et/ou l’entendre moins souvent ou plus du tout et 20 signifie que vous souhaitez le voir et/ou l’entendre davantage ? Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement . Harry Roselmack (13,9) Laurent Delahousse (13,1) 1 David Pujadas (13,1) 2 3 NB : Les personnalités ex aequo ont été classées selon les décimales. 2 Ifop et Maximiles pour LeJDD.fr – Le TopMedia -

SIDACTION 2006 DU 31 MARS AU 2 AVRIL Sidaction 2006 Du 31 Mars Au 2 Avril

Livret 1 DISPOSITIF SIDACTION 2006 DU 31 MARS AU 2 AVRIL Sidaction 2006 du 31 mars au 2 avril. Faites vos dons au 110. CONTACTS PRESSE Francis Gionti : 01 53 26 45 64 - [email protected] Marie Birolini : 01 53 26 45 65 - [email protected] Karine Martin-Laprade : 01 41 41 26 04 Aurélie Ferton : 01 56 22 67 15 Anne-Laure Mosser : 01 56 22 54 51 Isabelle Delecluse : 01 56 22 46 93 Laurence Ruiu : 01 56 22 89 42 Valérie Vidal : 01 56 22 68 55 Charles-Henri Royer : 01 56 22 92 48 Laurence Zaksas-Lalande : 01 55 22 74 78 Camille Le Boulenger : 01 71 35 20 69 Martina Bangert : 01 55 00 72 90 Florence Moizan : 01 41 92 74 08 Anne Labasque : 01 47 23 19 22 Aliette Maillard : 01 56 40 37 94 Bénédicte Carrerras : 01 56 40 20 43 Jessy Daniac : 01 56 40 16 15 Christophe Imbert : 01 56 40 22 97 Clarisse Dollfus : 01 56 40 23 40 Laurence Audras : 05 34 41 70 21 Geneviève Badiou : 01 40 70 42 93 Site Internet : www.sidaction.org SOMMAIRE Livret 1 Le dispositif général p. 2 Sidaction : les chaînes à l’unisson p. 4 Tous mobilisés contre la progression de l’épidémie p. 5 Les visages de la chaîne des chaînes p. 6 Le dispositif télé hors week-end p. 8 Le dispositif des télés partenaires p. 11 Appels à dons p. 22 Le dispositif des radios partenaires p. 24 Le dispositif terrain du Sidaction 2006 p. -

L'aventure De La Psychanalyse

LeMonde Job: WMR4597--0001-0 WAS TMR4597-1 Op.: XX Rev.: 07-11-97 T.: 18:50 S.: 75,06-Cmp.:08,11, Base : LMQPAG 25Fap:99 No:0311 Lcp: 196 CMYK b TELEVISION a RADIO H MULTIMEDIA TENNESSEE WILLIAMS RFI MUSIQUE Le Sénat en direct, Hommage La production au dramaturge musicale, un atout sur CD-ROM américain avec stratégique et sur Internet. une « Thema » pour Radio France Page 36 et un film adapté internationale. du « Printemps romain Page 26 de Mrs Stone ». Pages 4 et 22 L’aventure de la psychanalyse Pour la première fois à la télévision, l’histoire de la doctrine freudienne nous est racontée comme un histoire clinique mais aussi comme une histoire culturelle. « Sigmund Freud, l’invention de la psychanalyse », remarquable documentaire en deux parties d’Elisabeth Roudinesco et Elisabeth Kapnist, fourmille d’images inédites – le père fondateur en famille, ses disciples – et de témoignages rares, glanés dans les archives du monde entier. Pages 2 et 3 La panoplie du joueur vidéo On joue désormais aussi bien avec CNN, ou la croisade un PC qu’avec de Ted Turner une console. Frédéric Laffont a passé un an au cœur A condition de la première chaîne mondiale de choisir son d’information télévisée en continu. équipement avec discernement. Sur « la planète CNN », tout le monde, Quelques conseils avant et d’abord le patron, se sent investi d’une d’acheter. Pages 32 et 33 « mission » en faveur de la paix. Page 4 SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 1997 LeMonde Job: WMR4597--0002-0 WAS TMR4597-2 Op.: XX Rev.: 07-11-97 T.: 19:51 S.: 75,06-Cmp.:08,11, Base : LMQPAG 25Fap:99 No:0312 Lcp: 196 CMYK VENDREDIS 14 ET 21 NOVEMBRE FRANCE 3 La science du siècle SIGMUND FREUD, L’INVENTION DE LA PSYCHANALYSE. -

516-P01-Couve Nationale

GRATUIT N°516 / MERCREDI 18 MARS 2009 SANTÉ LA FIN DES INSOMNIES ? P.6 TENDANCE LA BEAUTÉ PASSE PAR LES PIEDS P.10 «Le grand monde d’Andy Warhol» ouvre ses portes aujourd’hui au Grand Palais (Paris 8e). CULTURECULTURE © J. ZAPATA/EPA/SIPA LESLES FRANÇAISFRANÇAIS www.directsoir.net NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE JETER SUR LA NE PAS ETET LESLES MUSÉESMUSÉES P.4P.4 RETROUVEZ les éditos de Philippe Labro (page 2), Jézabel Lemonier (page 7) et Jean-Marc Morandini (page 12) 2 AUJOURD’HUI Directsoir N°516 / Mercredi 18 mars 2009 Les PHOTOS du jour © E. ROBERT/DIRECT8 LE BILLET DE PHILIPPE LABRO Écrivain, journaliste, réalisateur Nos libraires ont du talent e 29e Salon du livre s’achève aujourd’hui, Porte de Versailles à Paris. Enorme succès. L La lecture demeure l’un des loisirs favoris MADAGASCAR Hier, le chef de l’opposition, Andry Rajoelina, d’un peuple qui a toujours vénéré ses écrivains, est entré victorieux dans le palais présidentiel situé à Antananarivo. leur accordant une place à part, et se référant Au même moment, le président Marc Ravalomanana annonçait sa démission. sans cesse à leurs œuvres. Parmi toutes les raisons qui expliquent la pérennité du livre, il en est une qu’il faut souligner. Une série Le RDV du jour Le FAIT du jour de déplacements dans plusieurs grandes villes de France, à l’occasion de la parution de mon dernier ouvrage, m’a permis de redécouvrir Demain, journée Bouclier fiscal : l’extraordinaire qualité des librairies et le travail de mobilisation Nicolas Sarkozy écarte en profondeur qu’elles font auprès des habitants. -

Ce Soir (Ou Jamais !) » De L'objet Culturel À La

Lucie Niaré Guilloux « Ce soir (ou jamais !) » De l’objet culturel à la parole de culture Histoire et analyse du dispositif d’une émission culturelle de la télévision publique (septembre 2006 – mai 2012). Mémoire de recherche Septembre 2013 1 2 À mes parents et à ma sœur. 3 4 RÉSUMÉ - SUMMARY Ce travail de recherche a pour objet l’étude historique et analytique d’un dispositif audiovisuel de septembre 2006 à mai 2012 : l’émission culturelle de débat « Ce soir (ou jamais !) » présentée par Frédéric Taddeï et diffusée sur la chaîne France 3. Il est ici question de retracer les étapes historiques, passées et récentes, qui impulsent la création d’un programme culturel de ce type. Cet enjeu implique une rétrospective des émissions culturelles diffusées sur la télévision française ; il implique également la rétrospective ainsi que l’état des lieux des acteurs de la vie culturelle de notre société invités à débattre, dont le statut et l’image embrassent progressivement les exigences esthétiques et cognitives de la télévision. Il s’agit dès lors de définir l’héritage historique de l’émission et d’en dégager son originalité, son atmosphère et ses acteurs. Il s’agit également de retracer l’évolution de son contenu, de sa réalisation et de sa réception : quantitative comme qualitative ; médiatique comme publique. The subject of this thesis is the historical and analytical study of an audiovisual device from 2006, September to 2012, May : the cultural talkshow “Ce soir (ou jamais !)”, hosted by Frédéric Taddeï and broadcasted on France 3 channel. The aim here is to trace back the historical steps, past and recent, that encourage the creation of this kind of cultural talkshow. -

La Communication Politique De Nicolas Sarkozy Du 6 Mai 2002 Au

Université Panthéon-Assas école doctorale de sciences économiques et de gestion, sciences de l’information et de la communication (ED 455) Thèse de Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication soutenue le 13 juin 2014 La communication politique de Nicolas 2014 Sarkozy du 6 mai 2002 au 6 mai 2012. Thèse de Doctorat / juin 1.1.1 José Antonio RODRIGUEZ RUIZ Sous la direction du Professeur Francis BALLE. Membres du jury : Professeurs Francis BALLE, Jean-Marie COTTERET, Bernard VALADE, Artan FUGA et Maître Derek ELZEIN. RODRIGUEZ RUIZ J. Antonio| Thèse de doctorat | juin 2014 Avertissement La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. - 2 - RODRIGUEZ RUIZ J. Antonio| Thèse de doctorat | juin 2014 Pourquoi dédier une Thèse de Doctorat à la communication politique de Nicolas Sarkozy ? On peut considérer qu’il a déjà assez fait parler de lui-même. Cependant, si de nombreux commentaires ont été faits à ce sujet et si les analyses sont également nombreuses, j’ai voulu procéder à une analyse globale me permettant de comprendre essentiellement deux choses. D’une part, comment un citoyen, qui a priori n’avait pas beaucoup de chances de devenir président de la République, a réussi à s’imposer de façon assez extraordinaire dans le paysage politique français avec un parcours si atypique. D’autre part je me suis intéressé aux méthodes et aux conséquences de ce succès sur le plan de la communication politique mais aussi sur le plan politique en lui-même. -

A La Télévision. La Transidentité De L'espace Public

Analyse de la construction des cultures de genre `ala t´el´evision.La transidentit´ede l'espace public `al'espace t´el´evisuel Karine Espineira To cite this version: Karine Espineira. Analyse de la construction des cultures de genre `ala t´el´evision.La transid- entit´ede l'espace public `al'espace t´el´evisuel.Sciences de l'information et de la communication. 2007. <dumas-00481415> HAL Id: dumas-00481415 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00481415 Submitted on 6 May 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Université de Provence - Aix-Marseille 1 Analyse de la construction des cultures de genre à la télévision La transidentité, de l’espace public à l’espace télévisuel Karine ESPINEIRA Mémoire de Master 2 Recherche 18 juin 2007 Sciences de l’information et de la communication Sous la direction de Françoise BERNARD Responsable du Centre de recherche sur les pratiques en communication et médiation (CREPCOM) Jusqu’à ces dernières années, tout ce que nous étions capables d’écrire et de faire publier étaient nos autobiographies, des récits de femmes prisonnières de corps d’homme ou d’hommes dépérissant dans des corps de femmes. -

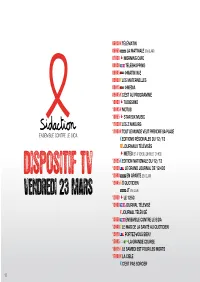

Dispositif Tv

06H30 TÉLÉMATIN 06H55 LA MATINALE (EN CLAIR) 07H30 MORNING CAFE 08H30 TÉLÉSHOPPING 08H45 I>MATIN W-E 09H00 LES MATERNELLES 09H15 I>MEDIA 09H45 C’EST AU PROGRAMME 10H00 TUBISSIMO 10H45 MOTUS 10H55 STAR SIX MUSIC 11H20 LES Z’AMOURS 12H00 TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE EDITIONS RÉGIONALES DU 12/13 JOURNAUX TÉLÉVISÉS METEO (ET À 13H30, 20H05 ET 01H00) 12H25 EDITION NATIONALE DU 12/13 DISPOSITIF TV 12H30 LE GRAND JOURNAL DE 12H30 12H40 EN APARTE (EN CLAIR) 12H45 Ô QUOTIDIEN VENDREDI 23 MARS JT (EN CLAIR) 12H50 LE 1250 13H00 JOURNAL TÉLÉVISÉ JOURNAL TÉLÉVISÉ 13H30 ENSEMBLE CONTRE LE SIDA 13H40 LE MAG DE LA SANTÉ AU QUOTIDIEN 15H10 PORTEZ-VOUS BIEN ! 15H45 LA GRANDE COURSE 16H15 LE SAMEDI EST POUR LES MORTS 17H00 LA CIBLE C’EST PAS SORCIER 12 17H15 I>AFRIQUE 06H30 TÉLÉMATIN 09H15 I>MEDIA 17H35 DES CHIFFRES ET DES LETTRES William Leymergie et son équipe se Présenté par Colombe Schneck : i>MEDIA 17H50 UN MONDE PRESQUE PARFAIT mobilisent pour le Sidaction. Le magazine recevra un invité engagé dans la cause du QUESTIONS POUR UN CHAMPION consacrera sa rubrique santé à la lutte Sidaction. 18H05 contre le sida. 18H20 1 CONTRE 100 09H45 C’EST AU PROGRAMME LA MATINALE 18H50 ON A TOUT ESSAYÉ 06H55 (EN CLAIR) Sophie Davant et son équipe reviendront Présentée par Bruce Toussaint entouré largement sur le Sidaction. LE JT (EN CLAIR) de journalistes et de chroniqueurs, LA 19H00 EDITIONS RÉGIONALES DU 19/20 MATINALE recevra un invité en plateau 10H00 TUBISSIMO JOURNAUX TÉLÉVISÉS pour parler du sida. Zuméo et Jérôme Antony présenteront LE JOURNAL DE LA RÉDACTION une émission spéciale Sidaction : appel 07H30 MORNING CAFE aux dons, ruban rouge, diffusion de 2 clips LA ROUE DE LA FORTUNE 19H10 Pierre Mathieu et son équipe continue- en rapport avec la lutte contre le sida.