Atina Grossmann: Juden, Deutsche, Alliierte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Judah Nadich

Judah Nadich By Shira Nadich Levin and James L. Levin Delivered at B’nai Jeshurun—Yom Kippur 2014 Today, Jimmy and I have the privilege of talking about the role that my father, Judah Nadich, zichrono livracha—or rather our father, since Jimmy’s relationship with my parents was that of a son—played during and after World War II and, particularly, in his role as the first advisor on Jewish Affairs to General Eisenhower, directly after World War II and the Holocaust. To understand what my father brought to that role, and how it affected him, it is helpful to get some understanding of who he was. Adolph Judah Nadich was born in 1912 in Baltimore, the child of East European Jewish immigrants. His father, Isaac, barely earned a living as a grocer. The family lived above the store, and included his mother, Leah, who died when he was 10 and then his father’s second wife, Nessa, (who became his “second mother”), and his sisters Fannie, Gertie and Esther. My father-in-law initially rebelled against the Jewish education he received at the hands of unappealing and even incompetent teachers, and his mother was in despair: “What will happen to this boy? He’ll become a truck driver.” Happily, a fine teacher inspired him, and his mother made sure he had the opportunity to go Judah Nadich - Senior US Army Chaplain during World to New York to attend Yeshiva High School and War II (in Europe) and, after the War, Advisor on Jewish the Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary Affairs to General Dwight D. -

Directories Lists Necrology National Jewish Organizations1

Directories Lists Necrology National Jewish Organizations1 UNITED STATES Organizations are listed according to functions as follows: Religious, Educational 343 Cultural 337 Community Relations 333 Overseas Aid 341 Social Welfare 362 Social, Mutual Benefit 360 Zionist and Pro-Israel 366 Note also cross-references under these headings: Professional Associations 373 Women's Organizations 374 Youth and Student Organizations 375 COMMUNITY RELATIONS humanity to the Arab-Israel conflict in the Middle East; rejects nationality attach- AMERICAN COUNCIL FOR JUDAISM (1943). ment of Jews, particularly American Jews, 298 Fifth Ave., N.Y.C., 10001. (212) 947- to the State of Israel as self-segregating, 8878. Pres. Clarence L. Coleman, Jr.; Sec. inconsistent with American constitutional Alan V. Stone. Seeks to advance the uni- concepts of individual citizenship and sep- versal principles of a Judaism free of na- aration of church and state, and as being a tionalism, and the national, civic, cultural, principal obstacle to Middle East peace. and social integration into American insti- Report. tutionsof Americans of Jewish faith. Issues . T _ ,„ ,..„., . of the American Council for Judaism; Spe- AMERICAN JEWISH COMMITTEE (1906). In- cial Interest ReDort stltute of Human Relations, 165 E. 56 St., cial interest Report. N.Y.C., 10022. (212)751-4000. Pres. HOW- AMERICAN JEWISH ALTERNATIVES TO ard I. Friedman; Exec. V. Pres. Dr. David ZIONISM, INC. (1968). 133 E. 73 St., M. Gordis. Seeks to prevent infraction of N.Y.C., 10021. (212)628-2727. Pres. civil and religious rights of Jews in any part Elmer Berger; V. Pres. Mrs. Arthur Gut- of the world; to advance the cause of man. -

$1 Billion Bond Issue Pictorial Highlights of Annual Council Meeting ’Sl UJA Drive to Begin Cabinet Gives

No. 83 POSTMASTER— . PERMIT If undsliverabls for ' PAID •njr mnl notify sender, stating ran* * Phoenix, Arizona son on Form 3*47. Sac. 34.44, P.L.UL gostsgs for which is guaranteed. The U. S. POSTAGE Phoenix Jewish News, 828 W. Cra- nada Rd. PHOENIX, ARIZONA, DECEMBER 8, 1950 No. 7 VOL. IV Sto ffittp att& All—- Israel Is Set To Float (Eljanukah (greetings! $1 Billion Bond Issue Pictorial Highlights of Annual Council Meeting ’sl UJA Drive to Begin Cabinet Gives {•> L ' t£SB WtiV"(v.MMhaKi jSSSMSSgOoSpSSwoSoSSSoooqpftSTOojfrflSj^wpSS^SSyKqp^xSgSogvyCyiMgflSa^aSnQaoßffis-:- * . vrc : < ? is w4fsAf ißMßWfflMlOyffWiiiT^^^^^Pi^^W^^MF Okay to Huge f/B Aen Titis^f: At Atlantic City Parley NEW YORK—A national conference to mark the in- Financial Plan auguration of the 1951 United Jewish Appeal campaign JERUSALEM, (JTA) ..iJK will be held in Atlantic City, N. J., Saturday, Dec. 16, and A special Ministerial com- Sunday, Dec. 17, it was announced this week by William mittee will be formed to Mm : W»4 M:mF*mj Rosenwald, Rudolph G. Sonneborn and Rabbi Jonah B. make arrangements for the - k jb|j| iJro Wise, national chairmen of the UJA. floating of the $1,000,000,- 000 Israel bond issue in the WSkm WMi mm. I * One of the objectives of the. : the cabinet conference will be the considera- United States, tion of a goal for the 1951 cam- decided at an extraordinary paign. There also will be discus- Officers Are meeting here last week. sion of plans and techniques to The decision was taken after assure an effective mobilization of hearing a detailed report by Fi- I Ifir American Jewish support for the Elected For nance Minister Eliezer Kaplan of m worldwide programs of the Joint his recent visit to the United Distribution Committee, United States during which he sounded Palestine Appeal and the United BBYO Groups out American government officials Service for New Americans. -

Ottawa Jewish Bulletin Inside

JNF IS 100% ISRAEL SHOW YOUR SOLIDARITY. PLANT A TREE. GO ON A JNF MISSION. INVEST IN YOUR OWN LEGACY PROJECT. JNFOTTAWA.CA FOR DETAILS [email protected] 613.798.2411 Ottawa Jewish Bulletin APRIL 19, 2017 | 23 NISSAN 5777 ESTABLISHED 1937 OTTAWAJEWISHBULLETIN.COM | $2 Meet Jon Mitzmacher, incoming head of school at OJCS “We’re looking at this as an inter- In a guest column in the April 3 issue, Aaron national adventure for us,” he said. “We Smith, board chair of the Ottawa Jewish are excited to be active members of this vibrant community. The decision to Community School, announced Jon come to here was not just about what makes sense for my career, but what’s Mitzmacher would become head of school right for our family.” Mitzmacher grew up in the San at OJCS. The accomplished educator spoke Francisco Bay area and did his under- with the Ottawa Jewish Bulletin during a graduate work at University of California, Berkeley. visit to the city in advance of his move here “I moved to Los Angeles and got my next round of degrees at American this coming summer. Louise Rachlis reports. Jewish University: a master’s in Jewish Jon Mitzmacher says his family is excited and education and an MBA.” looking forward to becoming active members of Ottawa’s Jewish community. on Mitzmacher, the incoming head in Ottawa to let them know about the Mitzmacher began his career in of the Ottawa Jewish Community benefi t of a Jewish day school education.” Jewish education at the Bureau of School (OJCS), is a proven leader in “I’m pleased to be coming into a school Jewish Education for Greater Los Angeles, I’m proud that the school has done so JJewish education whose track with a rich tradition of excellence,” said where he was educational director the well.” record includes being head of two Mitzmacher, 44, who spoke with the Youth Programs Department for three From there, he went to Jacksonville successful Jewish day schools in the Ottawa Jewish Bulletin during a visit to years. -

127Th Commencement Exercises April 29, 2021 Order of the Exercises סדר טקס הסיום

JTS 127th Commencement Exercises April 29, 2021 Order of the Exercises סדר טקס הסיום Alan Levine, Esq., Virtual Procession Chair, Board of Trustees, Presiding Invocation Rabbi David Eligberg The National Anthems Eliana Kissner, Jacob Sandler Daniella Risman, Accompanied by Joyce Rosenzweig Commencement Address Dr. Shuly Rubin Schwartz, Chancellor Conferring of Honorary Degrees Dr. Shuly Rubin Schwartz, Chancellor Conferring of Degrees in Course Dr. Shuly Rubin Schwartz, Chancellor Dr. Stephen Garfinkel, Acting Provost Gershon Kekst Graduate School Dr. Amy Kalmanofsky, Dean Remarks on Behalf of the Graduates: Daniel Ross Goodman William Davidson Graduate School of Jewish Education Dr. Shira D. Epstein, Dean Remarks on Behalf of the Graduates: Eva Rebecca Bogomolny Albert A. List College of Jewish Studies Dr. Amy Kalmanofsky, Dean Remarks on Behalf of the Graduates: Ariel Elizabeth Inker H. L. Miller Cantorial School and College of Jewish Music Cantor Nancy Abramson, Director The Rabbinical School Rabbi Daniel S. Nevins, Dean Remarks on Behalf of the Graduates: Shoshana Arielle Abramowitz In Recognition Dr. Shuly Rubin Schwartz, Chancellor Music by Mike Cohen and the Kleztraphobix Closing Montage 1 Greetings from the Board Chair דברי ראש הועד On behalf of the Board of Trustees and the Advisory Boards, let me extend a personal yishar ko’ah and mazal tov to our graduates, and to their families and friends, on this joyous occasion. Though we cannot be together on campus, we could not be prouder of the talented and stellar group of rabbis, cantors, educators, scholars, and future lay leaders that JTS sends out today to serve our Jewish communities and the larger world. -

Tel Aviv University International Study Abroad - Spring Semester 2016

COURSE DESCRIPTION SPRING 2016 T EL AVIV UNIVERSITY TEL AVIV UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDY ABROAD - SPRING SEMESTER 2016 COURSE DESCRIPTION MAIN OFFICE UNITED STATES CANADA The Carter Building , Room 108 Office of Academic Affairs Lawrence Plaza Ramat Aviv, 6997801, Israel 39 Broadway, Suite 1510 3130 Bathurst Street, Suite 214 Phone: +972-3-6408118 New York, NY 10006 Toronto, Ontario M6A 2A1 Fax: +972-3-6409582 Phone: +1-212-742-9030 [email protected] [email protected] Fax: +1-212-742-9031 [email protected] INTERNATIONAL.TAU.AC.IL 1 TABLE OF CONTENTS ■ SPRING SEMESTER 2016 DATES 3-4 ■ ACADEMIC REQUIREMENTS 6-19 O INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION 6-7 O REGULAR UNIVERSITY COURSES 7 O WITHDRAWAL FROM COURSES 8 O PASS/FAIL OPTION 8 O INCOMPLETE COURSES 8 O GRADING SYSTEM 9 O CODE OF HONOR AND ACADEMIC INTEGRITY 9 O RIGHT TO APPEAL 10 O SPECIAL ACCOMMODATIONS 10 O HEBREW ULPAN REGULATIONS 11 O TAU WRITING CENTER 12 O DESCRIPTION OF LIBRARIES 13 O MOODLE 13 O SCHEDULE OF COURSES 14-17 O EXAM TIMETABLE 19 ■ TRANSCRIPT REQUEST INSTRUCTIONS 20 ■ COURSE DESCRIPTIONS 21-117 ■ REGISTRATION FORM FOR STUDY ABROAD COURSES 119 ■ EXTERNAL REGISTRATION FORM 120 2 SPRING SEMESTER 2016 IMPORTANT DATES ■ The Spring Semester starts on Thursday, February 25th 2016 and ends on Thursday, June 2nd 2016 (inclusive): The last week of the semester starts on Sunday, May 22 2016 and ends on Thursday, May 26 2016. Week of exams starts on Sunday, May 29 2016 and ends on June 2 2016. ■ Academic Orientation: Sunday, February 7th 2016. ■ Course registration deadline: Thursday, February 11th2016. -

Laughter Through Tears”: Jewish Humor in the Aftermath of the Holocaust

“Laughter through Tears”: Jewish Humor in the Aftermath of the Holocaust Avinoam Patt (UNIVERSITY OF HARTFORD) Gelekhter durkh trern—that is how Moyshe Nudelman titled his 1947 book on humorous and satirical works in postwar Poland, which was published in Buenos Aires as part of the multi-volume series Dos poylishe yidentum. The title was a trib- ute to Sholem Aleichem, the iconic Yiddish writer who was often praised for his ability to express “laughter through tears.”1 Yet what, we may rightly ask, could have been humorous about Jewish life in postwar Poland and Germany? In the immediate aftermath of the war, Zalman Grinberg, the frst leader of the liberated Jews in post- war Germany, marked the liberation from the German camps in a speech at St. Ottilien in late May 1945, telling his fellow survivors: “We are free now, but we do not know how to begin our free but unfortunate lives. We have forgotten how to laugh, we cannot cry any more, we do not comprehend our freedom yet, and this because we are still among our dead comrades.”2 A few years later, writing in the United States in 1951, Irving Kristol eulogized the passing of Jewish humor in an article in Commentary magazine, noting: “Jewish humor died with its humorists when the Nazis killed off the Jews of Eastern Europe, though it seems likely that even without the intervention of Hitler this humor would not long have survived the disintegration of the ghetto community from which it drew its inspiration.”3 As others1 at the time noted, it seemed that European Jews were far too traumatized to laugh, and that Jewish children raised without a childhood “were children who could not laugh . -

Download Holocaust Memorial Day Booklet 2016

2016 Learning from the past ~ lessons for today Holocaust Education Trust Ireland in association with The Department of Justice and Equality Dublin City Council Dublin Maccabi Charitable Trust Jewish Representative Council of Ireland Council for Christians and Jews Holocaust Memorial Day The Holocaust Memorial Day commemoration is designed to cherish the memory of all of the victims of the Nazi Holocaust. A candle-lighting ceremony is an integral part of the commemoration at which six candles are always lit for the six million Jews who perished, as well as candles for all of the other victims. The commemoration serves as a constant reminder of the dangers of racism and intolerance and provides lessons from the past that are relevant today. Summary of the Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust Issued in January 2000, on the 55th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau in 1945, and endorsed by all participating countries, including Ireland We, the governments attending the Stockholm International Forum on the Holocaust, recognise that the Holocaust was a tragically defining episode of the 20th century, a crisis for European civilisation and a universal catastrophe for humanity. In declaring that the Holocaust fundamentally challenged the foundations of civilisation, we share a commitment to commemorate the victims of the Holocaust, and to honour those who stood against it. The horrors that engulfed the Jewish people and other victims of the Nazis must forever be seared in our collective memory. With humanity still scarred by genocide, antisemitism, ethnic cleansing, racism, xenophobia and other expressions of hatred and discrimination, we share a solemn responsibility to fight against these evils. -

A Zionist Journal in the Concentration Camp 31.12.2010 | Julia Brauch

Jewish-Christian Relations Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue A Zionist Journal in the Concentration Camp 31.12.2010 | Julia Brauch Nitzotz. The Spark of Resistance in Kovno Ghetto and Dachau-Kaufering Concentration Camp.Edited and with an Introduction by Laura WeinribTranslated by Estee Weinrib Syracuse University Press 2009 "We are the heroes! Slavery's last race. The first race of liberation!” "This line from a poem by Haim N. Bialik was quoted not only once in the last year of their incarceration in Dachau-Kaufering by the authors of the Zionist underground journal Nitzotz: daily they defied suffering and death, believing in their final liberation and in a new life in Eretz Israel. The journal Nitzotz (the "spark") was founded in Soviet-occupied Kovno (Kaunas) in 1940 and later appeared in the Kovno Ghetto, and after its dissolution of September 1944 in the Dachau concentration camp Kaufering – until liberation and beyond. Publishers and authors of Nitzotz embodied an attitude of resistance, that did not find expression in physical action, but in the intellectual-political work for the future of the Jewish people which, even after the annihilation of much of European Jewry, would determine its own destiny in the Jewish state, in Eretz Israel. In historical research literature only Dov Levin in Beyn Nitzotz le-Shalhevet (1987) and Ze'ev W. Mankowitz in Life Between Memory and Hope (2002) have so far dealt with the topic in more detail. Yet, in many reference works (such as the second revised edition of the Encyclopedia Judaica, 2006) one searches in vain for this Zionist journal, which is without precedent in the underground literature of the holocaust. -

Avinoam J. Patt, Ph.D

Avinoam J. Patt, Ph.D. Associate Professor, Doris and Simon Konover Chair of Jewish Studies Director, Center for Judaic Studies and Contemporary Jewish Life University of Connecticut Thomas J. Dodd Research Center 405 Babbidge Road - U-1205 Room 158 Storrs, CT 06269 Office: (860) 486-2271 Cell: (860) 372-9227 [email protected] Current Employment Beginning September 2019: University of Connecticut Director, Center for Judaic Studies and Contemporary Jewish Life Doris and Simon Konover Chair of Jewish Studies Previous employment: September 2007-August 2019: University of Hartford, The Maurice Greenberg Center for Judaic Studies, West Hartford, CT Associate Professor, Philip D. Feltman Professor of Modern Jewish History Courses offered: Modern Jewish History; First Year Seminar on Evil; American Jewish History; Modern European Jewish Literature; Elementary and Intermediate Hebrew; Israel: History and Society; Theology and the Holocaust; American Jewish Fiction; Yiddish Literature in Translation; Responses to the Holocaust; the Holocaust and Genocide on Film; Jewish Humor Co-Director, The Maurice Greenberg Center for Judaic Studies Responsible for organizing up to twenty lectures, workshops, symposia and other public events per year; administering and coordinating Edward Lewis Wallant Award for American Jewish Fiction Director, Museum of Jewish Civilization Recent exhibitions: “Peoples of the Land: A Photography Exhibit in Celebration of Israel’s 65th Anniversary,” “The Family Business: The Next Generation,” “After the Trauma: Laotian -

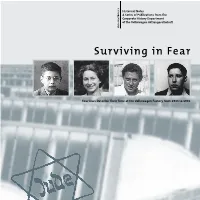

Surviving in Fear

Historical Notes A Series of Publications from the Corporate History Department of the Volkswagen Aktiengesellschaft Historical Notes 3 Surviving in Fear Four Jews Describe Their Time at the Volkswagen Factory from 1943 to 1945 The authors Moshe Shen, born 1930 · Julie Nicholson, born 1922 · Sara Frenkel, born 1922 · Sally Perel, born 1925 · Susanne Urban, born 1968 Imprint Editors Volkswagen Aktiengesellschaft Corporate History Department: Manfred Grieger, Ulrike Gutzmann Translation SDL Multilingual Services Design con©eptdesign, Günter Illner, Bad Arolsen Print Druckerei E. Sauerland, Langenselbold ISSN 1615-1593 ISBN 978-3-935112-22-2 © Volkswagen Aktiengesellschaft Wolfsburg 2005 New edition 2013 Surviving in Fear Four Jews Describe Their Time at the Volkswagen Factory from 1943 to 1945 With a contribution by Susanne Urban Jewish Remembrance. Jewish Forced Labourers and Jews with False Papers at the Volkswagen Factory Susanne Urban _____ P. 6 Moshe Shen _____ P. 18 Julie Nicholson _____ P. 30 Jewish Remembrance. For Concentration Camp Inmates like us, Survival To Preserve History and Learn its Lessons is an Jewish Forced Labourers and Jews with False Papers was a Question of Time Essential Task at the Volkswagen Factory I. Forced labour at the Volkswagen factory Childhood and a strict father Sheltered childhood II. Structures of remembrance Too late to flee Arrested in Budapest III. Four lifelines Auschwitz Auschwitz The selection of prisoners for the Volkswagen factory Everyday life in Auschwitz Isolation and work on the “secret -

MIDWEST Political Science Association

MIDWEST Political Science Association PROGRAM 53rd ANNUAL MEETING Frank R. Baumgartner and Jan E. Leighley Program Co-Chairs John Sprague President April 6-8, 1995 Palmer House Hilton Chicago ****************************************** OFFICERS AND EXECUTIVE COUNCIL President: John Sprague, Washington University, St. Louis Vice-Presidents: Arlene Saxonhouse, University of Michigan Carol Kohfeld, University of Missouri-St. Louis Executive Director: John P. Pelissero, Loyola University Chicago President-elect: James Stimson, University of Minnesota Past President: Lee Sigelman, George Washington University AJPS Editor: Kenneth J. Meier, University of Wisconsin-Milwaukee Program Co-Chairs: Frank R. Baumgartner, Texas A&M University Jan E. Leighley, Texas A&M University Executive Council (term): (1995) Donna Bahry, University of California, Irvine Jon Bond, Texas A&M University Lee Epstein, Washington University, St. Louis Mitchell Rice, Louisiana State University Jack Van Der Slik, Sangamon State University (1996) Karen Beckwith, College of Wooster Pamela Conover, University of North Carolina Susan Hansen, University of Pittsburgh Peverill Squire, University of Iowa Norman Thomas, University of Cincinnati (1997) Richard Hall, University of Michigan Barbara Perry, Sweet Briar College Wendy Rahn, University of Wisconsin-Madison Joseph Stewart, University of Texas, Dallas Lettie Wenner, Northern Illinois University ___________________________________________ Assistant Director: Timothy B. Krebs Assistant Treasurer: Beth M. Henschen Administrative