ASIAGO a Cura Di G

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Parte Integrante E Sostanziale Di Cui Al Punto 1) Della Deliberazione Del Comitato Paritetico Per La Gestione Dell'intesa N

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 1) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 19 del 28 novembre 2016 FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC SECONDO E ULTIMO STRALCIO DEL PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa SOGGETTO SOGGETTO SOGGETTO COSTO FINANZIAMENTO DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO PROPONENTE BENEFICIARIO ATTUATORE COMPLESSIVO FCC Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada 1 Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune di Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza € 600.000,00 € 600.000,00 Crespadoro alla località Durlo (OS1) Messa in sicurezza di acluni tratti della Strada Comuni di Valli del 2 Provinciale 46 Pasubio, da Torrebelvicino a Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza € 2.100.000,00 € 2.100.000,00 Pasubio località Pian delle Fugazze (OS1) Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada 3 Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero (VI) al Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza € 1.500.000,00 € 748.000,00 comune di Lastebasse (VI) (OS1) Interventi per la sistemazione del Ponte di 4 Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza € 500.000,00 € 300.000,00 Roana lungo SP 78 (OS1) Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada 5 Provinciale 81 da Posina (VI) a Passo della Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza Provincia di Vicenza € 1.000.000,00 € 800.000,00 Borcola (OS1) SP 136 della Vena: messa in sicurezza -

Parere Comuni Di Arsiero, Cogollo Del Cengio, Velo D'astico VI PATI

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 5 del 09 febbraio 2010 (o.d.g. 4 del 09 febbraio 2010) OGGETTO: Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d’Astico (VI). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 09 febbraio 2010, come da nota n. 62610/45.06 del 03.02.2010 del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, Segretario della Commissione; – Il Comune di Cogollo del Cengio, quale capofila del PATI Tematico con i Comuni di Arsiero e Velo d’Astico (VI) con nota n. 4675 del 10.06.09 successivamente integrata con note n. 5924 del 21.07.09, n. 160 del 12.01.09 e n. 616 del 27.01.10, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS; – I Comuni hanno approvato con le rispettive Delibere di Giunta, nel particolare il Comune di Arsiero con DGC n. 132 del 21.12.06, il Comune di Cogollo del Cengio con DGC n. 104 del 27.12.06, il Comune di Velo D’Astico con DGC n. -

CALCARI GRIGI, EARL Y JURASSIC, SOUTHERN ALPS) Si Accettano Manoscritti in Italiano, Inglese E Francese

Direttore Responsabile: Prof. FRANCESCO CoNCONI DIPARTIMENTO DI SCIENZE GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICH DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA Aut. Trib. Ferrara n. 36/20.5.53 Biblioteca A.P.A.T. Comitato di redazione della Sezione Scienze della Terra: Proff. A. BosELLINI, C. LORIGA BROGLIO, A. ALBERTI, E. SEMENZA. Gli Annali dell'Università di Ferrara, Sezione Scienze della Terra, vengono inviati in cambio di Riviste scientifiche italiane ed estere; tali riviste sono cedute alle Bibliote che del Dipartimento di Scienze Geologiche e Paleontologiche e dell'Istituto di Mi B 79565 neralogia dell'Università di Ferrara. I lavori da pubblicare (in duplice copia + dischetto) ed ogni comunicazione relativa FAUNAL ASSEMBLAGE AND PALAEOENVIRONMENT alla stampa devono essere inviati in duplice copia a: OF SHALLOW WATER BLACK SHALES Redazione degli Annali, Sezione Se. della T erra, Dipartimento di Scienze Geologiche IN THE TONEZZA AREA e Paleontologiche, C.so Ercole I d'Este 32, 44100 Ferrara. (CALCARI GRIGI, EARL Y JURASSIC, SOUTHERN ALPS) Si accettano manoscritti in italiano, inglese e francese. Gli autori ricevono gratuitamente 50 estratti del loro articolo, senza copertina: BASSI D., BOOMER 1., FUGAGNOLI A., Nome dell'Autore o degli Autori, titolo completo e titolo abbreviato su foglio a parte. LORIGA C., POSENATO R. and WHATLEY R.C. Riassunti: in inglese (ampio se il testo è in italiano) e in italiano (ampio se il testo è in inglese o francese). n riassunto deve evidenziare soprattutto i risultati ottenuti dalla ricerca trala sciando il metodo di lavoro, a meno che questo non rappresenti una novità e parte impo'rtante della pubblicazione. Ringraziamenti, riassunti, key words: con questa successione alla fine del testo e INTRODUCTION prima della bibliografia. -

Cv Stefano Stella Sarolo 2

Formato europeo per il curriculum vitae Informazioni personali Nome Stefano Stella Sarolo Indirizzo Vicolo San Vito, 4 - 36013 Piovene Rocchette (VI) Telefono 339-4653063 P.IVA p.iva 03161120245 E-mail [email protected] - PEC: [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 06 Novembre 1979 Esperienza lavorativa • Date (da – a) dal 1999 al 2000 servizio civile presso il Comune di Crespadoro (VI) • Nome e indirizzo del datore di Comune di Crespadoro (VI) lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego Servizio civile • Principali mansioni e responsabili- mansioni di aiuto ai Uffici Comunali - servizio sociali tà • Date (da – a) dal 2000 al 2002 • Nome e indirizzo del datore di C&P progetti architettura ed urbanistica - Corso Garibaldi 98 - 36016 Thiene (VI) lavoro • Tipo di azienda o settore Studio di architettura ed urbanistica • Tipo di impiego Geometra tirocinante • Principali mansioni e responsabili- Utilizzo di programmi di disegno tecnico - aiuto alla direzione lavori - contabilità di tà cantiere - disegni esecutivi - pratiche comunali • Date (da – a) dal 2000 al 2004 • Nome e indirizzo del datore di C&P progetti architettura ed urbanistica - Corso Garibaldi 98 - 36016 Thiene (VI) lavoro • Tipo di azienda o settore Studio di architettura ed urbanistica • Tipo di impiego Geometra assunto presso lo studio • Principali mansioni e responsabili- Utilizzo di programmi di disegno tecnico - aiuto alla direzione lavori - contabilità di tà cantiere - disegni esecutivi - pratiche comunali - rilievi su edifici -

1. World Heritage Property Data

Periodic Report - Second Cycle Section II-City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto 1. World Heritage Property Data Villa Forni Cerato, 45.653 / 11.561 2.23 0 2.23 1996 Montecchio Precalcino , 1.1 - Name of World Heritage Property Province of Vicenza , Veneto City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto Region , Italy Comment Villa Godi 45.746 / 11.529 4.66 0 4.66 1996 Committee Decision 20COM VIIC: The name of the property Malinverni, Lonedo di Lugo was changed to “The City of Vicenza and the Palladian Villas Vicentino , of the Veneto” . (Note: "The") Province of Vicenza , Veneto Region , Italy 1.2 - World Heritage Property Details Villa Pisani Ferri, 45.359 / 11.369 1.6 0 1.6 1996 State(s) Party(ies) Bagnolo di Lonigo , Province Italy of Vicenza , Veneto Region , Type of Property Italy cultural Villa Pojana, 45.282 / 11.501 6.14 0 6.14 1996 Identification Number Poiana Maggiore , 712bis Province of Vicenza , Veneto Year of inscription on the World Heritage List Region , Italy 1994, 1996 Villa Saraceno, 45.311 / 11.587 0.59 0 0.59 1996 Agugliaro , Province of 1.3 - Geographic Information Table Vicenza , Veneto Name Coordinates Property Buffer Total Inscription Region , Italy (latitude/longitude) (ha) zone (ha) year Villa Thiene, 45.573 / 11.63 0.38 0 0.38 1996 (ha) Quinto Vicentino , 0 / 0 ? ? ? Province of Vicenza , Veneto 0 / 0 ? ? ? Region , Italy City of Vicenza 45.549 / 11.549 218 0 218 1994 Villa Trissino, 45.428 / 11.414 3.78 0 3.78 1996 (including 23 Sarego , Province buildings of Vicenza , constructed -

Curriculum Sellafranco.Pdf

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Sella Franco Indirizzo VIA CERESARA, 53 - 36012- ASIAGO VI Telefono Fax E-mail Nazionalità ITALIANA Data di nascita 15 dicembre 1976] ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Dal 1 settembre 2008 ad oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione Superiore di Asiago (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di impiego Insegnante • Date (da – a) Dal 10 settembre 2007 al 1 luglio 2008 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione Superiore di Asiago (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di impiego Insegnante • Date (da – a) Dal 1 settembre 2006 al 30 giugno 2007 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Prof. di Stato per i Ser. Com. Turistici e Sociali “G. A. Remondini” Bassano del Grappa (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di impiego Insegnante • Date (da – a) Dal 27 settembre 2005 al 30 giugno 2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Prof. di Stato per i Ser. Com. Turistici e Sociali “G. A. Remondini” Bassano del Grappa (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di impiego Insegnante • Date (da – a) Dal 30 settembre 2004 al 30 giugno 2005 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Prof. di Stato per i Ser. Com. Turistici e Sociali “G. A. Remondini” Bassano del Grappa (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di impiego Insegnante • Date (da – a) Dal 19 gennaio 2004 al 10 giugno 2004 • Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA Lobbia Asiago (VI) • Tipo di azienda o settore Scuola • Tipo di -

Allegato a Annesso Alla Legge 28 Dicembre 2001, N

ALLEGATO “A” . COMUNE DI LUSIANA CONCO Provincia di Vicenza D.U.P.: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE /NOTA DI AGGIORNAMENTO 2020-2021-2022 1 ALLEGATO “A” QUADRO GENERALE DEL NUOVO COMUNE DI LUSIANA CONCO Il Comune di Lusiana Conco è collocato territorialmente nella fascia meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni, la particolare conformazione morfologica e la posizione ai margini della pianura sono i due principali elementi che hanno delineato i caratteri identitari e determinato lo sviluppo socioeconomico del territorio. Il popolamento dell’area sud dell’Altopiano trae origine dall’antica migrazione delle genti bavaresi e dallo spostamento di popolazioni di origine veneta, essenzialmente per motivazioni di natura economica, legate alla possibilità di praticare l’allevamento, la pastorizia, l’agricoltura, l’artigianato , utilizzando le risorse dell’ambiente e i contatti con la pianura. L’appartenenza alla Reggenza dei Sette Comuni sin dall’inizio della sua costituzione (1310) per Lusiana, più tardi come “Contrade Annesse” per Conco, garantì il mantenimento delle leggi comunitarie e di altre forme di autonomia che trovano riscontro ancora oggi nella stessa gestione dei boschi e dei pascoli. Il territorio comunale si estende su 61,19 km² (di questi, 34,34 km² appartenevano all'ex comune di Lusiana e 26,85 km² all'ex comune di Conco). La quota minima è di 229 m (presso Laverda), mentre la massima è di 1388 m (monte Gusella o Mosca). Nel demanio di uso civico ex Comune di Lusiana ma territorio amministrativo (censuario) di Asiago si trova Cima XII che con i suoi 2336 m la montagna più alta della provincia e di tutte le prealpi vicentine. -

Deliberazione N. 1/2021

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Deliberazione dell’Assemblea n.01/2021 Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI, DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE E SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA. APPROVAZIONE. L’anno 2021, il giorno 11 del mese di Gennaio, alle ore 15:00 con nr. 46 Comuni presenti, Presenti Quorum Comuni 46 46 Millesimi 465127 338763 considerati tali tramite le Pec di riscontro alla lettera di convocazione in modalità asincrona con raccolta del voto digitale prot. n.38/2020 del 29/12/2020, presso la Sala del Comitato di Bacino presso la Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle 1 – Vicenza (VI), si è riunita l’Assemblea per deliberare come da nota di convocazione citata. Accertata la validità della seduta, si dà avvio ai lavori dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza. Presiede la seduta la Dott.ssa Greselin Maria Cristina in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Vicenza. Assume la funzione di segretario dell’Assemblea il Direttore Andrea Baldisseri. Dopo le ore 15:00 si aggiungono altri nr. 5 Comuni presenti, con il seguente quadro riepilogativo aggiornato: Presenti Quorum Comuni 51 46 Millesimi 511474 338763 Vengono quindi conteggiate le espressioni di voto di nr. 51 Comuni presenti. Ogni voto è stato espresso tramite PEC ed è stato acquisito al protocollo dell'Ente. Al momento della votazione dell’argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti dell’Assemblea per un totale di nr.51 votanti corrispondenti -

Aspetti Geologici

PTCP Vicenza approfondimento tematico ASPETTI GEOLOGICI Allegato alla Relazione del PTCP 1 PTCP Vicenza INDICE INTRODUZIONE 3 La Carta Geolitologica GENERALITA’ 4 CRITERI DI ELABORAZIONE 4 LE FORMAZIONI ROCCIOSE 7 I DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 17 TETTONICA 20 La Carta Idrogeologica GENERALITA’ 22 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 22 ELEMENTI IDROGEOLOGICI 24 LE AREE CARSICHE 26 LE RISORGIVE 30 La Carta Geomorfologica GENERALITA’ 31 CRITERI DI ELABORAZIONE 31 ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 32 2 PTCP Vicenza INTRODUZIONE Il territorio preso in considerazione rappresenta l’intera Provincia di Vicenza per un’estensione complessiva di 2.722 kmq. La base cartografica è stata elaborata e fornita dal Dipartimento Urbanistica della Provincia alla scala di 1:50.000. Gli elaborati cartografici prodotti sono i seguenti: • carta geolitologica • carta geomorfologica • carta idrogeologica Le tre tavole geotematiche derivano dalla analisi e rielaborazione di dati prevalentemente già esistenti, desunti in parte da studi e ricerche editi e inediti, in parte integrati e corretti con dati e osservazioni attuali. In particolare i tematismi riportati nelle carte sono desunti dalla “carta geolitologica e geomorfologica con elementi geoidrologici” in 10 tavole alla scala 1:25.000 del Piano Territoriale Provinciale di coordinamento del marzo 1998 (nel seguito PTP 98), integrata dalla “Carta Geologica del Veneto” alla scala 1:250.000 della Regione Veneto. Il dettaglio richiesto per uno strumento di pianificazione su scala provinciale, che dovrebbe esprimere più tematismi su vaste aree, richiede una rilevante quantità di dati puntuali ottenibili solo con metodi esplorativi diretti o indiretti realizzabili in tempi molto lunghi. I tematismi sviluppati mediante gli elaborati cartografici citati hanno richiesto l’applicazione di una metodologia standard opportunamente adattata alle realtà incontrate, tendente a semplificare la classificazione e ad indicare i principali elementi su unità territoriali molto diverse tra loro: aree montane, aree collinari, ampie zone infravallive, aree di pianura. -

Roana E Rotzo

Territori e contrade di Roana e Rotzo, Altopiano dei Sette Comuni In allen de lentlen Robaan un Rotz, Hooga Ebene bon Siben Komoine 12 22 luglio hùbiot 2018 Boolkhènt au in de Hooga Ebene bon Siben Komoine PATROCINIO Provincia Comune Comune Istituto di Cultura Associazioni Pro Loco Boolkhènt in de Hoga Zait! REGIONE DEL VENETO di Vicenza di Roana di Rotzo Cimbra del Comune di Roana Benvenuti sull’Altopiano dei Sette Comuni. Benvenuti in Hoga Zait! Letteralmente Hoga Zait significa “tempo alto”, “tempo bello” e, quindi, tempo di festa. Camporovere Hoga Zait è la festa dei Cimbri. Kamparube Ghéebar metanandar! La Schella indica Mezzaselva dove si svolgono Toballe gli eventi Il Sindaco Valentino Frigo e l’Amministrazione Ci sarà musica! Comunale di Roana Roana Robaan Per i più piccoli Canove Roan Per tutta la famiglia Rotzo Rotz Appuntamento culturale Cesuna Kan-Züne È indispensabile Treschè Conca calzare scarpe Kunka da trekking Si suppone che il graffito Schella o da ginnastica preistorico della Val d’Assa a “microcoppelle” e Schellaträgar potesse rappresentare una mappa; per questo motivo Gli Schellaträgar, ha ispirato il sistema di rappresentazione rappresentanti delle sei frazioni toponomastica e custodi della campana, del territorio utilizzato per questo libretto diventano ambasciatori cimbri oltre che per il sistema con il compito di dare il benvenuto di identità visiva del Comune di Roana agli ospiti dal mondo. Hoga Zait 2018: L’abito degli Schellaträgar: tradizione del territorio e identità lo studio per il nuovo costume Dal 2006 anni questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative proposte Per l’edizione 2018 di Hoga Zait dall’Assessorato al Turismo e Cultura, organizza Hoga Zait - Il Festival Cimbro®, si è voluto approfondire l’aspetto nell’intenzione di proseguire una manifestazione che coinvolge tutta del costume tipico dell’Altopiano la popolazione, sia turista che residente. -

Allegato “A” NUOVA FORMULAZIONE DI N. 2 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELLE TIPOLOGIA DI PROGETTO OGGETTO DELL’ATTO AGGIUNTIVO

Parte integrante e sostanziale dello schema del primo atto aggiuntivo di cui all’ALLEGATO 2 alla deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 14 marzo 2018 Schema del Primo atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici limitatamente al primo stralcio per gli interventi denominati “Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell’Altopiano di Asiago (VI) – Area “Larici – Val Formica”” e “Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di Asiago – Monte Verena” nel territorio della provincia di Vicenza” Allegato “A” NUOVA FORMULAZIONE DI N. 2 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELLE TIPOLOGIA DI PROGETTO OGGETTO DELL’ATTO AGGIUNTIVO IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO IL PRESIDENTE PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER DELLA REGIONE DEL VENETO IL FONDO COMUNI DI CONFINE - ______________ - - On. Roger De Menech - PAT/RFD336-20/02/2018-0106714 - Allegato Utente 3 (A03) A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO PROGETTO STRATEGICO DI AMMODERNAMENTO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA’ TURISTICA INVERNALE ED ESTIVA DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO (VI) – AREA “ LARICI –VAL FORMICA ” B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida) Comune di Rotzo – Comune di Roana – Comune di Lusiana (Comune Capofila) C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri) - Necessità di completare, con sostituzione della vecchia sciovia “Cima Larici” inattiva per fine vita tecnica con una nuova seggiovia quadriposto, la dotazione impiantistica funiviaria dell’importante stazione turistica estiva ed invernale di Val Formica – Cima Larici, sorta nell’anno 1966 e da qualche anno soggetta ad importanti interventi di riqualificazione ed ammodernamento per iniziativa pubblica e privata . -

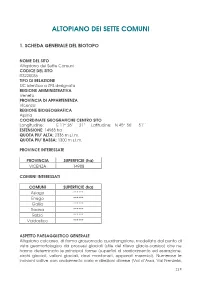

Altopiano Dei Sette Comuni

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 1. SCHEDA GENERALE DEL BIOTOPO NOME DEL SITO Altopiano dei Sette Comuni CODICE DEL SITO IT3220036 TIPO DI RELAZIONE SIC identico a ZPS designata REGIONE AMMINISTRATIVA Veneto PROVINCIA DI APPARTENENZA Vicenza REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina COORDINATE GEOGRAFICHE CENTRO SITO Longitudine: E 11° 26’ 21” Latitudine: N 45° 56’ 51’’ ESTENSIONE: 14988 ha QUOTA PIU’ ALTA: 2336 m s.l.m. QUOTA PIU’ BASSA: 1300 m s.l.m. PROVINCE INTERESSATE PROVINCIA SUPERFICIE (ha) VICENZA 14988 COMUNI INTERESSATI COMUNI SUPERFICIE (ha) Asiago ****** Enego ****** Gallio ****** Roana ****** Rotzo ****** Valdastico ****** ASPETTO PAESAGGISTICO GENERALE Altopiano calcareo, di forma grossomodo quadrangolare, modellato dal punto di vista geomorfologico da processi glaciali (stile del rilievo glacio-carsico) che ne hanno determinato le principali forme (superfici di sradicamento ed esarazione, circhi glaciali, valloni glaciali, dossi montonati, apparati morenici). Numerose le incisioni vallive con andamento vario e direzioni diverse (Val d’Assa, Val Frenzela, 215 Val Gadena). A causa della natura eminentemente permeabile del substrato geologico, mancano quasi completamente i corsi d’acqua superficiali. Diversi i fenomeni carsici rilevabili nell’area. La vegetazione è differenziata a seconda della quota e della tipologia del substrato. Sono presenti formazioni boschive miste (bosco misto) nell’orizzonte collinare sub-montano. Le faggete sono diffuse soprattutto nell’orizzonte montano inferiore a quote comprese tra i 1000 e 1300 m e comunque quasi mai in formazioni pure ma consociate al Peccio. La pecceta caratterizza quasi per intero l’orizzonte montano superiore (formazioni miste con abete bianco nelle aree più umide) mentre i lariceti si rinvengono sporadicamente a quote più elevate (1650-1850 m).