Tese Flávio Mariante

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

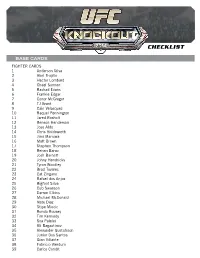

2014 Topps UFC Knockout Checklist

CHECKLIST BASE CARDS FIGHTER CARDS 1 Anderson Silva 2 Abel Trujillo 3 Hector Lombard 4 Chael Sonnen 5 Rashad Evans 6 Frankie Edgar 7 Conor McGregor 8 TJ Grant 9 Cain Velasquez 10 Raquel Pennington 11 Jared Rosholt 12 Benson Henderson 13 Jose Aldo 14 Chris Holdsworth 15 Jimi Manuwa 16 Matt Brown 17 Stephen Thompson 18 Renan Barao 19 Josh Barnett 20 Johny Hendricks 21 Tyron Woodley 22 Brad Tavares 23 Cat Zingano 24 Rafael dos Anjos 25 Bigfoot Silva 26 Cub Swanson 27 Darren Elkins 28 Michael McDonald 29 Nate Diaz 30 Stipe Miocic 31 Ronda Rousey 32 Tim Kennedy 33 Soa Palelei 34 Ali Bagautinov 35 Alexander Gustafsson 36 Junior Dos Santos 37 Gian Villante 38 Fabricio Werdum 39 Carlos Condit CHECKLIST 40 Brandon Thatch 41 Eddie Wineland 42 Pat Healy 43 Roy Nelson 44 Myles Jury 45 Chad Mendes 46 Nik Lentz 47 Dustin Poirier 48 Travis Browne 49 Glover Teixeira 50 James Te Huna 51 Jon Jones 52 Scott Jorgensen 53 Santiago Ponzinibbio 54 Ian McCall 55 George Roop 56 Ricardo Lamas 57 Josh Thomson 58 Rory MacDonald 59 Edson Barboza 60 Matt Mitrione 61 Ronaldo Souza 62 Yoel Romero 63 Alexis Davis 64 Demetrious Johnson 65 Vitor Belfort 66 Liz Carmouche 67 Julianna Pena 68 Phil Davis 69 TJ Dillashaw 70 Sarah Kaufman 71 Mark Munoz 72 Miesha Tate 73 Jessica Eye 74 Steven Siler 75 Ovince Saint Preux 76 Jake Shields 77 Chris Weidman 78 Robbie Lawler 79 Khabib Nurmagomedov 80 Frank Mir 81 Jake Ellenberger CHECKLIST 82 Anthony Pettis 83 Erik Perez 84 Dan Henderson 85 Shogun Rua 86 John Makdessi 87 Sergio Pettis 88 Urijah Faber 89 Lyoto Machida 90 Demian Maia -

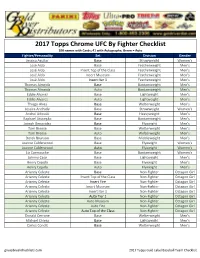

2017 Topps UFC Checklist

2017 Topps Chrome UFC By Fighter Checklist 100 names with Cards; 41 with Autographs; Green = Auto Fighter/Personality Set Division Gender Jessica Aguilar Base Strawweight Women's José Aldo Base Featherweight Men's José Aldo Insert Top of the Class Featherweight Men's José Aldo Insert Museum Featherweight Men's José Aldo Insert Iter 1 Featherweight Men's Thomas Almeida Base Bantamweight Men's Thomas Almeida Auto Bantamweight Men's Eddie Alvarez Base Lightweight Men's Eddie Alvarez Auto Lightweight Men's Thiago Alves Base Welterweight Men's Jessica Andrade Base Strawweight Women's Andrei Arlovski Base Heavyweight Men's Raphael Assunção Base Bantamweight Men's Joseph Benavidez Base Flyweight Men's Tom Breese Base Welterweight Men's Tom Breese Auto Welterweight Men's Derek Brunson Base Middleweight Men's Joanne Calderwood Base Flyweight Women's Joanne Calderwood Auto Flyweight Women's Liz Carmouche Base Bantamweight Women's Johnny Case Base Lightweight Men's Henry Cejudo Base Flyweight Men's Henry Cejudo Auto Flyweight Men's Arianny Celeste Base Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Top of the Class Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Fire Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Museum Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Iter 1 Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Tier 1 Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Museum Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Fire Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Top of the Class Non-Fighter Octagon Girl Donald Cerrone Base Welterweight -

Cultivating Identity and the Music of Ultimate Fighting

CULIVATING IDENTITY AND THE MUSIC OF ULTIMATE FIGHTING Luke R Davis A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF MUSIC August 2012 Committee: Megan Rancier, Advisor Kara Attrep © 2012 Luke R Davis All Rights Reserved iii ABSTRACT Megan Rancier, Advisor In this project, I studied the music used in Ultimate Fighting Championship (UFC) events and connect it to greater themes and aspects of social study. By examining the events of the UFC and how music is used, I focussed primarily on three issues that create a multi-layered understanding of Mixed Martial Arts (MMA) fighters and the cultivation of identity. First, I examined ideas of identity formation and cultivation. Since each fighter in UFC events enters his fight to a specific, and self-chosen, musical piece, different aspects of identity including race, political views, gender ideologies, and class are outwardly projected to fans and other fighters with the choice of entrance music. This type of musical representation of identity has been discussed (although not always in relation to sports) in works by past scholars (Kun, 2005; Hamera, 2005; Garrett, 2008; Burton, 2010; Mcleod, 2011). Second, after establishing a deeper sense of socio-cultural fighter identity through entrance music, this project examined ideas of nationalism within the UFC. Although traces of nationalism fall within the purview of entrance music and identity, the UFC aids in the nationalistic representations of their fighters by utilizing different tactics of marketing and fighter branding. Lastly, this project built upon the above- mentioned issues of identity and nationality to appropriately discuss aspects of how the UFC attempts to depict fighter character to create a “good vs. -

2015 Topps UFC Chronicles Checklist

BASE FIGHTER CARDS 1 Royce Gracie 2 Gracie vs Jimmerson 3 Dan Severn 4 Royce Gracie 5 Don Frye 6 Vitor Belfort 7 Dan Henderson 8 Matt Hughes 9 Andrei Arlovski 10 Jens Pulver 11 BJ Penn 12 Robbie Lawler 13 Rich Franklin 14 Nick Diaz 15 Georges St-Pierre 16 Patrick Côté 17 The Ultimate Fighter 1 18 Forrest Griffin 19 Forrest Griffin 20 Stephan Bonnar 21 Rich Franklin 22 Diego Sanchez 23 Hughes vs Trigg II 24 Nate Marquardt 25 Thiago Alves 26 Chael Sonnen 27 Keith Jardine 28 Rashad Evans 29 Rashad Evans 30 Joe Stevenson 31 Ludwig vs Goulet 32 Michael Bisping 33 Michael Bisping 34 Arianny Celeste 35 Anderson Silva 36 Martin Kampmann 37 Joe Lauzon 38 Clay Guida 39 Thales Leites 40 Mirko Cro Cop 41 Rampage Jackson 42 Frankie Edgar 43 Lyoto Machida 44 Roan Carneiro 45 St-Pierre vs Serra 46 Fabricio Werdum 47 Dennis Siver 48 Anthony Johnson 49 Cole Miller 50 Nate Diaz 51 Gray Maynard 52 Nate Diaz 53 Gray Maynard 54 Minotauro Nogueira 55 Rampage vs Henderson 56 Maurício Shogun Rua 57 Demian Maia 58 Bisping vs Evans 59 Ben Saunders 60 Soa Palelei 61 Tim Boetsch 62 Silva vs Henderson 63 Cain Velasquez 64 Shane Carwin 65 Matt Brown 66 CB Dollaway 67 Amir Sadollah 68 CB Dollaway 69 Dan Miller 70 Fitch vs Larson 71 Jim Miller 72 Baron vs Miller 73 Junior Dos Santos 74 Rafael dos Anjos 75 Ryan Bader 76 Tom Lawlor 77 Efrain Escudero 78 Ryan Bader 79 Mark Muñoz 80 Carlos Condit 81 Brian Stann 82 TJ Grant 83 Ross Pearson 84 Ross Pearson 85 Johny Hendricks 86 Todd Duffee 87 Jake Ellenberger 88 John Howard 89 Nik Lentz 90 Ben Rothwell 91 Alexander Gustafsson -

Nick Diaz Banned for Life by UFC

Nick Diaz Banned For Life By UFC The UFC has given a "lifetime ban" to Welterweight Nick Diaz after a suspension of five years was imposed on the former American mixed martial artist who is currently signed with the Ultimate Fighting Championship. Diaz failed a third positive test for marijuana and his suspension could most certainly end his time in the Octagon. The 33-year-old Diaz tested positive for marijuana metabolites following his fight with Anderson Silva at UFC 183 on 31 January. Diaz however passed two other drug tests on fight night. The controversy comes in that two other samples of Nick Diaz passed drug tests analyzed by the Sports Medicine Research and Testing Laboratory (SMRTL) that is acknowledged and accredited by the World Anti-Doping Agency. The third failed test, that was administered in-between the two clean tests, was analyzed by a different agency in Quest Diagnostics. The team of Diaz claims that the results were ªscientifically unreliableº given that the results of SMRTL were reached using the higher standard of drug testing protocols of WADA. The fight between Silva-Diaz was ruled a no-contest after Anderson Silva tested positive for anabolic steroids and received a doping ban of one year and fined $380,000. In 2007, Diaz was suspended by the NSAC for six months after he tested positive for Tetrahydrocannabinol (THC). In 2012, Diaz was banned for a year for testing positive for marijuana metabolites following a defeat to Carlos Condit. On Monday, the Nevada State Athletic Commission met to discuss Diaz©s third failed test. -

© 2012 Bad Boy Brands. Todos Os Direitos Reservados. Agradecimentos Fotógrafos:Marcelo Kura, Pedro Collon, André Schiliró, Haroldo Nogueira, Tsuno

© 2012 Bad Boy Brands. Todos os direitos reservados. Agradecimentos Fotógrafos:Marcelo Kura, Pedro Collon, André Schiliró, Haroldo Nogueira, Tsuno. Revista Gracie e Revista Tatame. Jornalista responsável: Anna Carolina Cortez Diagramação e tratamento: Fábio Vantini Direção de Arte - Big Blue Licenses - Monica Arruda e Carlos Ameni Impressão:Type Brasil INTRODUÇÃO Bad Boy, a primeira em lutas! A Bad Boy chegou ao Brasil em 1992 através de Marco Antônio Merhej e Nair Afonso, um casal de surfistas que possuía uma marca de surf, a ST COMP. A Bad Boy se tornou referência nacional. Patrocinou atletas e eventos, formou campeões e apoiou as lutas até mesmo quando os olhos da população estavam voltados para outras modalidades de esporte. E, no momento em que os holofotes se voltam para os ringues e mostram ao mundo um pouco mais sobre as artes marciais, a Bad Boy mostra que sempre esteve presente nos tatames, nos ringues e na vida dos atletas. Nas páginas a seguir apresentamos um pouco do que fez a Bad Boy se tornar a “Imagem da Vitória, a Marca do Guerreiro”. 1982 O INÍCIO A Bad Boy surgiu no início dos anos 80, em San Diego, Califórnia como uma marca local de surf, skate e motorsports, patrocinando atletas com personalidade forte e de atitude como o Havaiano Johnny Boy Gomes. Dez anos depois da criação da Bad Boy, dois novos personagens entraram em cena: Marco Antônio Merhej e Nair Afonso. Para promover a ST Comp, loja de surf da qual eram donos, eles realizavam campeonatos de surf no Brasil e viajavam para todos os cantos do mundo para fazer pesquisas de mercado. -

Ufc 158 Countdown Hd

Ufc 158 countdown hd click here to download In a welterweight-heavy card, heated rivals Georges St-Pierre and Nick Diaz square off for the UFC. GSP montage goin' on! Footage is owned by the UFC Song - Breathe (The Glitch Mob Remix). FREE MMA VIDEO - Two fighters with two distinct personalities will finally meet in the Octagon when UFC welterweight champion Georges St-Pierre faces former Strikeforce welterweight champ Nick Diaz at UFC Watch the Countdown to UFC now!Missing: hd. Witness the Countdown to UFC's biggest event this year as we watch Nick Diaz and George www.doorway.ru Two fighters with two distinct personalities will finally meet in the Octagon when UFC welterweight champion Missing: hd. is the highlight of the countdown imo when Diaz goes up to Jason Parillo who is looking for a handshake and Diaz screams in his face "I WANT THAT SHIT!" Countdown got me really pumped though WAR GSP! #9 · Workaholic, Mar 12, Georges St. Pierre has held the welterweight title for nearly five years. | Cliff Welch/Icon SMI. Just in case you forgot that Georges St. Pierre and Nick Diaz do not like one another, an epic conference call between the UFC main event combatants took place last week to serve as a not-so-subtle reminder. Find helpful customer reviews and review ratings for UFC at www.doorway.ru Read honest and unbiased product reviews from our users. Citing a statement made by NAC Executive Director Bob Bennett to Brazilian newspaper Folha, Bloody Elbow (www.doorway.ru) is reporting that. -

Mixed Martial Arts

COMPILED BY : - GAUTAM SINGH STUDY MATERIAL – SPORTS 0 7830294949 Mixed Martial Arts - Overview Mixed Martial Arts is an action-packed sport filled with striking and grappling techniques from a variety of combat sports and martial arts. During the early 1900s, many different mixed-style competitions were held throughout Europe, Japan and the Pacific Rim. CV Productions Inc. showed the first regulated MMA league in the US in 1980 called the Tough Guy Contest, which was later renamed as Battle of the Superfighters. In 1983, the Pennsylvania State Senate passed a bill which prohibited the sport. However, in 1993, it was brought back into the US TVs by the Gracie family who found the Ultimate Fighting Championships (UFC) which most of us have probably heard about on our TVs. These shows were promoted as a competition which intended in finding the most effective martial arts in an unarmed combat situation. The competitors fought each other with only a few rules controlling the fight. Later on, additional rules were established ensuring a little more safety for the competitors, although it still is quite life-threatening. A Brief History of Mixed Martial Arts THANKS FOR READING – VISIT OUR WEBSITE www.educatererindia.com COMPILED BY : - GAUTAM SINGH STUDY MATERIAL – SPORTS 0 7830294949 The history of MMA dates back to the Greek era. There was an ancient Olympic combat sport called as Pankration which had features of combination of grappling and striking skills. Later, this sport was passed on to the Romans. An early example of MMA is Greco-Roman Wrestling (GRW) in the late 1880s, where players fought without few to almost zero safety rules. -

Filho Teu Não Foge a Luta: Como Os Lutadores Brasileiros Transformaram O MMA Em Um Fenômeno Mundial", Escrito Por Fellipe Awi, Editora Intrínseca, 2012

Movimento ISSN: 0104-754X [email protected] Escola de Educação Física Brasil Linck, Bruno; Moreira, Jorge; de Vasconcellos Ribeiro, Carlos Henrique Resenha do livro "filho teu não foge a luta: como os lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial", escrito por Fellipe Awi, Editora Intrínseca, 2012. Movimento, vol. 19, núm. 4, octubre-diciembre, 2013, pp. 333-352 Escola de Educação Física Rio Grande do Sul, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115328881016 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Resenha do livro "filho teu não foge a luta: como os lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial", escrito por Fellipe Awi, Editora Intrínseca, 2012. Bruno Linck* Jorge Moreira** Carlos Henrique de Vasconcellos Ribeiro*** Resumo: A resenha do livro "Filho teu não foge à luta: como os lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial", fala da história do MMA (Mixed Martial Arts - Artes Marciais Mistas), escritas pelo jornalista Fellipe Awi. O autor traça a trajetória do esporte, a partir da criação do Jiu Jitsu brasileiro e dos desafios promovidos pela Familia Gracie, para tentar mostrar a superioridade de sua arte, que foi desenvolvida a partir das técnicas de uma arte marcial japonesa chamada Jujutsu. As lutas e eventos do antigo Vale-tudo e as modificações para esportivizar a modalidade foram uma das justificativas fundamentais para o crescimento deste esporte no entendimento do autor, além dos relatos dos personagens que fazem parte desta história. -

MMA RANKING Last Updated Friday, 27 November 2009 14:55

MMA RANKING Last Updated Friday, 27 November 2009 14:55 MMA RANKINGS Heavyweight Last update: November 19, 2009 Read more here: bloodyelbow.com Rank Fighter % Promotion Last Rank 1 Fedor Emelianenko 100 M-1 Global/Strikeforce 1 2 Brock Lesnar 96 UFC 2 3 Antonio Rodrigo Nogueira88 UFC 3 4 Frank Mir 86 UFC 4 5 Junior dos Santos 74 UFC 7 6 Josh Barnett 74 WVR 5 7 Cain Velasquez 67 UFC 11 8 Brett Rogers 65 Strikeforce 8 9 Shane Carwin 62 UFC 6 10 Fabricio Werdum 50 Strikeforce 13 11 Alistair Overeem 50 DREAM/Strikeforce 11 12 Randy Couture 49 UFC 9 13 Andrei Arlovski 44 ??? 10 14 Jeff Monson 27 Free Agent 14 15 Tim Sylvia 26 Adrenaline 18 16 Gabriel Gonzaga 24 UFC 15 17 Cheick Kongo 23 UFC 16 18 Antonio Silva 22 WVR/Strikeforce 22 19 Pedro Rizzo 21 Free Agent 19 19 Marcio Cruz 21 Art of Fighting 23 21 Ben Rothwell 21 UFC 17 22 Gilbert Yvel 20 Fight Force International24 22 Ray Mercer 20 Adrenaline 26 22 Semmy Schilt 20 K-1 24 25 Aleksander Emelianenko19 ProFC 20 25 Roy Nelson 19 UFC 21 Rankings compiled by Richard Wade. 1 / 3 MMA RANKING Last Updated Friday, 27 November 2009 14:55 November was supposed to be the most epic month in heavyweight MMA since August. Both #1 Fedor Emelianenko and #2 Brock Lesnar were set to fight. But just as in August, fate intervened and only one of the two titans of the division actually competed. In August it was the failure of #6 Josh Barnett to meet the licensing requirements of the CSAC and the resulting collapse of Affliction as a fight promotion that prevented Fedor from fighting. -

COMPLAINT 25 V

Case5:14-cv-05484 Document1 Filed12/16/14 Page1 of 63 1 Joseph R. Saveri (State Bar No. 130064) Joshua P. Davis (State Bar No. 193254) 2 Andrew M. Purdy (State Bar No. 261912) Kevin E. Rayhill (State Bar No. 267496) 3 JOSEPH SAVERI LAW FIRM, INC. 505 Montgomery Street, Suite 625 4 San Francisco, California 94111 Telephone: (415) 500-6800 5 Facsimile: (415) 395-9940 [email protected] 6 [email protected] [email protected] 7 [email protected] 8 Benjamin D. Brown (State Bar No. 202545) Hiba Hafiz (pro hac vice pending) 9 COHEN MILSTEIN SELLERS & TOLL, PLLC 1100 New York Ave., N.W., Suite 500, East Tower 10 Washington, DC 20005 Telephone: (202) 408-4600 11 Facsimile: (202) 408 4699 [email protected] 12 [email protected] 13 Eric L. Cramer (pro hac vice pending) Michael Dell’Angelo (pro hac vice pending) 14 BERGER & MONTAGUE, P.C. 1622 Locust Street 15 Philadelphia, PA 19103 Telephone: (215) 875-3000 16 Facsimile: (215) 875-4604 [email protected] 17 [email protected] 18 Attorneys for Individual and Representative Plaintiffs Cung Le, Nathan Quarry, and Jon Fitch 19 [Additional Counsel Listed on Signature Page] 20 UNITED STATES DISTRICT COURT 21 NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA SAN JOSE DIVISION 22 Cung Le, Nathan Quarry, Jon Fitch, on behalf of Case No. 23 themselves and all others similarly situated, 24 Plaintiffs, ANTITRUST CLASS ACTION COMPLAINT 25 v. 26 Zuffa, LLC, d/b/a Ultimate Fighting DEMAND FOR JURY TRIAL Championship and UFC, 27 Defendant. 28 30 Case No. 31 ANTITRUST CLASS ACTION COMPLAINT 32 Case5:14-cv-05484 Document1 Filed12/16/14 Page2 of 63 1 TABLE OF CONTENTS 2 3 I. -

Un Iversida De Federa L Do P Ar an Á Set Or De Ciências

0 LEILA SALVINI A LUTA COMO “OFÍCIO DO CORPO”: ENTRE A DELIMITAÇÃO DO SUBCAMPO E A CONSTRUÇÃO DE UM HABITUS DO MIXED MARTIAL ARTS EM MULHERES LUTADORAS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS SETOR DE PÓS PROGRAMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FEDERAL UNIVERSIDADE CURITIBA 2017 1 LEILA SALVINI A LUTA COMO “OFÍCIO DO CORPO”: ENTRE A DELIMITAÇÃO DO SUBCAMPO E A CONSTITUIÇÃO DO HABITUS DO MIXED MARTIAL ARTS EM MULHERES LUTADORAS Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação (Doutorado) no Departamento de Educação Física, Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior 2 3 4 À minha mãe e meu pai, por compartilharem comigo de um amor que educa e faz crescer. 5 AGRADECIMENTOS Se eu pude aprender algo ao longo desse percurso acadêmico é que nada é construído na solidão das leituras. O saber só toma forma, cor e sabor na prática do dia-a-dia, no ato de compartilhar as informações, as dúvidas, as descobertas, as alegrias, os sonhos, a cuia de chimarrão e o pôr do sol, o qual sinaliza que teremos uma noite de trabalho com a escrita da tese. Um trabalho acadêmico com esse perfil só foi possível porque tive ao meu lado pessoas que possibilitaram a sua materialização. É por isso que registro aqui a alegria e a gratidão de poder contar com vocês! Agradeço a Deus em seu inifito amor e bondade pela oportunidade de estar nesse tempo e espaço buscando a cada dia viver o amor em ação. Por proporcionar com sua luz infinita, perfeita e completa, tudo que é necessário para viver com plenitude.