Un Iversida De Federa L Do P Ar an Á Set Or De Ciências

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

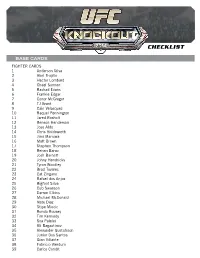

2014 Topps UFC Knockout Checklist

CHECKLIST BASE CARDS FIGHTER CARDS 1 Anderson Silva 2 Abel Trujillo 3 Hector Lombard 4 Chael Sonnen 5 Rashad Evans 6 Frankie Edgar 7 Conor McGregor 8 TJ Grant 9 Cain Velasquez 10 Raquel Pennington 11 Jared Rosholt 12 Benson Henderson 13 Jose Aldo 14 Chris Holdsworth 15 Jimi Manuwa 16 Matt Brown 17 Stephen Thompson 18 Renan Barao 19 Josh Barnett 20 Johny Hendricks 21 Tyron Woodley 22 Brad Tavares 23 Cat Zingano 24 Rafael dos Anjos 25 Bigfoot Silva 26 Cub Swanson 27 Darren Elkins 28 Michael McDonald 29 Nate Diaz 30 Stipe Miocic 31 Ronda Rousey 32 Tim Kennedy 33 Soa Palelei 34 Ali Bagautinov 35 Alexander Gustafsson 36 Junior Dos Santos 37 Gian Villante 38 Fabricio Werdum 39 Carlos Condit CHECKLIST 40 Brandon Thatch 41 Eddie Wineland 42 Pat Healy 43 Roy Nelson 44 Myles Jury 45 Chad Mendes 46 Nik Lentz 47 Dustin Poirier 48 Travis Browne 49 Glover Teixeira 50 James Te Huna 51 Jon Jones 52 Scott Jorgensen 53 Santiago Ponzinibbio 54 Ian McCall 55 George Roop 56 Ricardo Lamas 57 Josh Thomson 58 Rory MacDonald 59 Edson Barboza 60 Matt Mitrione 61 Ronaldo Souza 62 Yoel Romero 63 Alexis Davis 64 Demetrious Johnson 65 Vitor Belfort 66 Liz Carmouche 67 Julianna Pena 68 Phil Davis 69 TJ Dillashaw 70 Sarah Kaufman 71 Mark Munoz 72 Miesha Tate 73 Jessica Eye 74 Steven Siler 75 Ovince Saint Preux 76 Jake Shields 77 Chris Weidman 78 Robbie Lawler 79 Khabib Nurmagomedov 80 Frank Mir 81 Jake Ellenberger CHECKLIST 82 Anthony Pettis 83 Erik Perez 84 Dan Henderson 85 Shogun Rua 86 John Makdessi 87 Sergio Pettis 88 Urijah Faber 89 Lyoto Machida 90 Demian Maia -

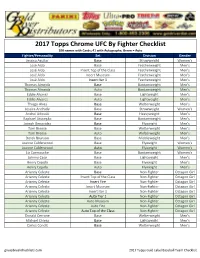

2017 Topps UFC Checklist

2017 Topps Chrome UFC By Fighter Checklist 100 names with Cards; 41 with Autographs; Green = Auto Fighter/Personality Set Division Gender Jessica Aguilar Base Strawweight Women's José Aldo Base Featherweight Men's José Aldo Insert Top of the Class Featherweight Men's José Aldo Insert Museum Featherweight Men's José Aldo Insert Iter 1 Featherweight Men's Thomas Almeida Base Bantamweight Men's Thomas Almeida Auto Bantamweight Men's Eddie Alvarez Base Lightweight Men's Eddie Alvarez Auto Lightweight Men's Thiago Alves Base Welterweight Men's Jessica Andrade Base Strawweight Women's Andrei Arlovski Base Heavyweight Men's Raphael Assunção Base Bantamweight Men's Joseph Benavidez Base Flyweight Men's Tom Breese Base Welterweight Men's Tom Breese Auto Welterweight Men's Derek Brunson Base Middleweight Men's Joanne Calderwood Base Flyweight Women's Joanne Calderwood Auto Flyweight Women's Liz Carmouche Base Bantamweight Women's Johnny Case Base Lightweight Men's Henry Cejudo Base Flyweight Men's Henry Cejudo Auto Flyweight Men's Arianny Celeste Base Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Top of the Class Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Fire Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Museum Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Insert Iter 1 Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Tier 1 Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Museum Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Fire Non-Fighter Octagon Girl Arianny Celeste Auto Top of the Class Non-Fighter Octagon Girl Donald Cerrone Base Welterweight -

Cultivating Identity and the Music of Ultimate Fighting

CULIVATING IDENTITY AND THE MUSIC OF ULTIMATE FIGHTING Luke R Davis A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF MUSIC August 2012 Committee: Megan Rancier, Advisor Kara Attrep © 2012 Luke R Davis All Rights Reserved iii ABSTRACT Megan Rancier, Advisor In this project, I studied the music used in Ultimate Fighting Championship (UFC) events and connect it to greater themes and aspects of social study. By examining the events of the UFC and how music is used, I focussed primarily on three issues that create a multi-layered understanding of Mixed Martial Arts (MMA) fighters and the cultivation of identity. First, I examined ideas of identity formation and cultivation. Since each fighter in UFC events enters his fight to a specific, and self-chosen, musical piece, different aspects of identity including race, political views, gender ideologies, and class are outwardly projected to fans and other fighters with the choice of entrance music. This type of musical representation of identity has been discussed (although not always in relation to sports) in works by past scholars (Kun, 2005; Hamera, 2005; Garrett, 2008; Burton, 2010; Mcleod, 2011). Second, after establishing a deeper sense of socio-cultural fighter identity through entrance music, this project examined ideas of nationalism within the UFC. Although traces of nationalism fall within the purview of entrance music and identity, the UFC aids in the nationalistic representations of their fighters by utilizing different tactics of marketing and fighter branding. Lastly, this project built upon the above- mentioned issues of identity and nationality to appropriately discuss aspects of how the UFC attempts to depict fighter character to create a “good vs. -

2015 Topps UFC Chronicles Checklist

BASE FIGHTER CARDS 1 Royce Gracie 2 Gracie vs Jimmerson 3 Dan Severn 4 Royce Gracie 5 Don Frye 6 Vitor Belfort 7 Dan Henderson 8 Matt Hughes 9 Andrei Arlovski 10 Jens Pulver 11 BJ Penn 12 Robbie Lawler 13 Rich Franklin 14 Nick Diaz 15 Georges St-Pierre 16 Patrick Côté 17 The Ultimate Fighter 1 18 Forrest Griffin 19 Forrest Griffin 20 Stephan Bonnar 21 Rich Franklin 22 Diego Sanchez 23 Hughes vs Trigg II 24 Nate Marquardt 25 Thiago Alves 26 Chael Sonnen 27 Keith Jardine 28 Rashad Evans 29 Rashad Evans 30 Joe Stevenson 31 Ludwig vs Goulet 32 Michael Bisping 33 Michael Bisping 34 Arianny Celeste 35 Anderson Silva 36 Martin Kampmann 37 Joe Lauzon 38 Clay Guida 39 Thales Leites 40 Mirko Cro Cop 41 Rampage Jackson 42 Frankie Edgar 43 Lyoto Machida 44 Roan Carneiro 45 St-Pierre vs Serra 46 Fabricio Werdum 47 Dennis Siver 48 Anthony Johnson 49 Cole Miller 50 Nate Diaz 51 Gray Maynard 52 Nate Diaz 53 Gray Maynard 54 Minotauro Nogueira 55 Rampage vs Henderson 56 Maurício Shogun Rua 57 Demian Maia 58 Bisping vs Evans 59 Ben Saunders 60 Soa Palelei 61 Tim Boetsch 62 Silva vs Henderson 63 Cain Velasquez 64 Shane Carwin 65 Matt Brown 66 CB Dollaway 67 Amir Sadollah 68 CB Dollaway 69 Dan Miller 70 Fitch vs Larson 71 Jim Miller 72 Baron vs Miller 73 Junior Dos Santos 74 Rafael dos Anjos 75 Ryan Bader 76 Tom Lawlor 77 Efrain Escudero 78 Ryan Bader 79 Mark Muñoz 80 Carlos Condit 81 Brian Stann 82 TJ Grant 83 Ross Pearson 84 Ross Pearson 85 Johny Hendricks 86 Todd Duffee 87 Jake Ellenberger 88 John Howard 89 Nik Lentz 90 Ben Rothwell 91 Alexander Gustafsson -

Invicta Fc 4 Weigh-In Results

INVICTA FC 4 WEIGH-IN RESULTS: KANSAS CITY, Kan.(Jan. 4, 2013) – All 13 bouts, including the main event and first-ever Invicta Fighting Championships world strawweight (115 pounds) title fight between Carla Esparza (8-2) of Redondo Beach, Calif. and “Rowdy” Bec Hyatt (4-1) of Brisbane, Australia, were made official today for the promotion’s fourth women’s Mixed Martial Arts (MMA) event tomorrow, Saturday, Jan. 5 at Memorial Hall in Kansas City, live on Invicta FC.com.. Esparza weighed in at 114.75 pounds while Hyatt weighed in at exactly 115 pounds. Bantamweight (135 pounds) co-main event opponents Shayna “The Queen of Spades” Baszler (15-7) of Sioux Falls, S.D. and Alexis Davis (12-5) of Port Colborne, Ontario, Canada tipped the scales at 134.75 pounds and 135.75 pounds, respectively. Of the 26 fighters on the card, only Veronica Rothenhausler (0-0) of Reno, Nev. weighed in one-half pound over the 146 pound limit for her featherweight (145 pounds) preliminary card bout with Katalina Malungahu (2-1) of Las Vegas, Nev. Rothenhausler will make her professional debut after reeling off two consecutive, five-second KO victories as an amateur. Tickets for Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt, priced from $25, are on sale at Memorial Hall box office (913-549-4853), online at Ticketmaster.com and InvictaFC.com and by phone at 800-745-3000. The live stream of the event, which will begin at 7 p.m. EST/4 p.m. PST, is available for purchase, in its entirety, on InvictaFC.com for a credit card charge of! $7.95. -

ACE Award Listing January - December 2019

ACE Award Listing January - December 2019 During this period, the following ASHA members and /or certificate holders were presented the Award for Continuing Education (ACE) by the Continuing Education Board. The ACE is a formal recognition of professionals who have demonstrated their commitment to lifelong learning by earning 7.0 CEUs (70 contact hours) within a 36-month period. For those individuals who have received more than one ACE, the number of awards is indicated in parentheses. United States Awardee Name Award Presented City, State Jill Marie Aarstad May 2019 Tyndall, South Dakota Yana Abakina July 2019 Jersey City, New Jersey Edward Abalos February 2019 Orlando, Florida Elizabeth Aber June 2019 Allison Park, Pennsylvania Laura Abercrombie December 2019 Quitman, Georgia Aracely Abergel June 2019 Houston, Texas Susan Abernathy January 2019 SAINT PETERS, Missouri Sydney Abernathy March 2019 Plainsboro, New Jersey Caroline Abourezk June 2019 Colorado Springs, Colorado Faigy Abowitz (2) August 2019 Brooklyn, New York September 2019 Rozaliya Abramova April 2019 Brooklyn, New York Pazit Abramowicz November 2019 Yonkers, New York Rina Abrams November 2019 Baltimore, Maryland Susan Abrams November 2019 Rockville, Maryland Maria Abramson January 2019 Dana Point, California Suzanne Abt (2) June 2019 Carmel, New York November 2019 Elizabeth Abts August 2019 Spanish Fort, Alabama Alison Achor (3) April 2019 West Pawlet, February 2019 February 2019 Rachael Ackerman November 2019 Woodbridge, Virginia Scott Ackerman April 2019 Dallas, Oregon Anne Ackerson July 2019 Yuma, Arizona Jennifer Ackett September 2019 Plant City, Florida Deanna Acosta June 2019 San Diego, California Nimet Adam November 2019 Delray Beach, Florida Angela Adams October 2019 Ft. -

![A Luta Nossa De Cada Dia: Resenha Do Livro '[Ronda] Rousey](https://docslib.b-cdn.net/cover/8751/a-luta-nossa-de-cada-dia-resenha-do-livro-ronda-rousey-1468751.webp)

A Luta Nossa De Cada Dia: Resenha Do Livro '[Ronda] Rousey

Pedroso A LUTA NOSSA DE CADA DIA: RESENHA DO LIVRO ‘[RONDA] ROUSEY - MY FIGHT/YOUR FIGHT’ Bruno Pedroso1 Resumo: O presente trabalho objetiva resenhar o livro ‘Rousey - my fight/your fight’, escrito pela lutadora de artes marciais mistas (MMA) Ronda Rousey e sua irmã, a jornalista Maria Burns Ortiz. O livro expõe a biografia/autobiografia de Ronda Rousey, traçando a linha temporal desde o nascimento até a sua quinta defesa do cinturão da categoria peso galo feminino do Ultimate Fighting Championship (UFC) contra Cat Zingano. É indiscutível que Ronda Rousey superou uma sucessão de dificuldades rumo à construção do seu legado. Entretanto, uma grandiosidade de mesma magnitude não é observada em seu livro. Palavras-chave: Biografia, Desempenho Atlético, Artes Marciais. Our Daily Fight: Review Of The Book ‘[Ronda] Rousey - My Fight/Your Fight’ Abstract: This study aims to review the book ‘Rousey - my fight/your fight’, written by the mixed martial arts (MMA) fighter Ronda Rousey and her sister, the journalist Maria Burns Ortiz. The book exposes the biography/autobiography of Ronda Rousey, tracing the timeline from birth to her fifth title defense of women’s bantamweight division Ultimate Fighting Championship (UFC) against Cat Zingano. We understood that Ronda Rousey overcame a series of difficulties towards the construction of her legacy. However, a grandiosity of the same size is not present in her book. Keywords: Biography, Athletic Performance, Martial Arts. 1 Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, Paraná, Brasil. -

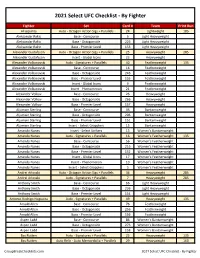

2021 UFC Select Checklist

2021 Select UFC Checklist - By Fighter Fighter Set Card # Team Print Run Al Iaquinta Auto - Octagon Action Sigs + Parallels 24 Lightweight 185 Aleksandar Rakic Base - Concourse 6 Light Heavyweight Aleksandar Rakic Base - Octagonside 226 Light Heavyweight Aleksandar Rakic Base - Premier Level 153 Light Heavyweight Alexander Gustafsson Auto - Octagon Action Sigs + Parallels 25 Heavyweight 285 Alexander Gustafsson Insert - Global Icons 23 Heavyweight Alexander Volkanovski Auto - Signatures + Parallels 40 Featherweight 135 Alexander Volkanovski Base - Concourse 16 Featherweight Alexander Volkanovski Base - Octagonside 246 Featherweight Alexander Volkanovski Base - Premier Level 155 Featherweight Alexander Volkanovski Insert - Global Icons 9 Featherweight Alexander Volkanovski Insert - Phenomenon 21 Featherweight Alexander Volkov Base - Concourse 26 Heavyweight Alexander Volkov Base - Octagonside 266 Heavyweight Alexander Volkov Base - Premier Level 157 Heavyweight Aljamain Sterling Base - Concourse 46 Bantamweight Aljamain Sterling Base - Octagonside 206 Bantamweight Aljamain Sterling Base - Premier Level 151 Bantamweight Aljamain Sterling Insert - Select Grapplers 15 Bantamweight Amanda Nunes Insert - Select Strikers 13 Women's Bantamweight Amanda Nunes Auto - Signatures + Parallels 16 Women's Featherweight 135 Amanda Nunes Base - Concourse 56 Women's Featherweight Amanda Nunes Base - Octagonside 216 Women's Featherweight Amanda Nunes Base - Premier Level 152 Women's Featherweight Amanda Nunes Insert - Global Icons 17 Women's Featherweight -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter

1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds. -

UFC TONIGHT Quotes

FS1 UFC TONIGHT Show Quotes – 11/11/15 CORMIER ON HOW ROUSEY SHOULD FIGHT HOLM: “SHE NEEDS TO CLOSE THE DISTANCE, TAKE HER DOWN AND MAKE IT A SHORT FIGHT.” Florian on Holm: “She’s good at creating distance. She has more weapons than Rousey.” VanZant on fighting Namajunas: “I’m the more aggressive fighter. I go out there to finish.” LOS ANGELES – UFC TONIGHT hosts Daniel Cormier and Kenny Florian are joined by guest host Paige VanZant and break down the UFC 193 title fights. Karyn Bryant and Ariel Helwani add reports. UFC TONIGHT host Daniel Cormier on what Holly Holm needs to against Ronda Rousey: “First and foremost she has to believe in herself and in her team preparing for championship fights. She has to maintain distance. She can’t be close to Ronda. She needs to jab and move, make Ronda feel uncomfortable and look for her to make mistakes.” UFC TONIGHT guest host Paige VanZant on what Holm needs to do to win: “She needs to keep the distance, not close in and rush Ronda. Ronda really capitalizes and uses her judo when she gets rushed.” UFC TONIGHT host Kenny Florian on Holm vs. Rousey: “This is the fight Holly has been expecting for a long time. She’s been working with an Olympic teammate of Ronda’s sharpening up her judo for a long time. She needs to keep it standing, stick and move, and outpoint Ronda for the win.” Cormier on Holm training for Ronda’s weapons: “At Jackson’s, they always make sure their people are prepared for the belt. -

Univerzita Karlova Pedagogická Fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Pihávková Natálie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vznik a rozvoj bojového sportu MMA v České republice a v USA Establishment and development of MMA combat sport in the Czech republic and the USA Natálie Pihávková Vedoucí práce: PhDr. Martin Dlouhý, PhD. Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání 2018 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vznik a rozvoj bojového sportu MMA v České republice a v USA vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne 19.4.2018 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří mi byli vždy oporou během vytváření mé bakalářské práce. Zvláštní poděkování patří zejména vedoucímu práce panu PhDr. Martinu Dlouhému, PhD., který mi poskytl cenné rady a nápady. Dále bych ráda poděkovala Jakubu Šnebergerovi a Zdeňku Vítovi za spolupráci při vytváření fotek obsažených v práci. A v neposlední řadě i Viktorovi Peštovi za spolupráci během rozhovoru. ANOTACE Základem bakalářské práce je popsat vznik a rozvoj MMA jak v České republice, tak v USA. V práci je věnována pozornost zejména historii MMA, ale najdeme zde i organizace věnující se tomuto sportu a nejlepší zápasníky z obou zemí. Teoretická část je rozdělena na tři velké kapitoly, ve kterých je MMA obecně, MMA v České republice a MMA v USA. Součástí bakalářské práce je i řízený rozhovor se zápasníkem, který si prošel nejen zápasením v České republice, ale i ve Spojených státech. -

Invicta Fc Brings Women's World Championship

INVICTA FC BRINGS WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP DOUBLEHEADER TO AMERISTAR CASINO HOTEL KANSAS CITY FRIDAY, APRIL 5 KANSAS CITY, Mo. (February 11, 2013) – Women’s world championship Mixed Martial! Arts (MMA) promotion Invicta Fighting Championships has partnered with Ameristar Casino Hotel Kansas City to deliver the promotion’s first world championship doubleheader event in history on Friday, April 5. In the main event, reigning Invicta FC Atomweight (105 pounds) Champion Jessica Penne (10-1) of Huntington Beach, Calif. will defend her crown against superstar Michelle “The Karate Hottie” Waterson (10-3) of Albuquerque, N.M. and, in the co- main event and first-ever Invicta FC flyweight (125 pounds) title fight, submission ace Vanessa Porto (15-5) of Sao Paulo, Brazil will square off with red-hot star Barb Honchak (7-2) of Bettendorf, Iowa. Additionally, flyweight superstar Zoila Frausto Gurgel (12-2) of Cincinnati, Ohio will make her Invicta FC debut against submission expert Jennifer Maia (6-2) of Curitiba, Par! ana Brazil. Tickets for Invicta FC 5: Penne vs. Waterson go on sale soon. “We are excited about entering a new chapter in Invicta FC history that consists of a partnership with one of the finest and most impressive entertainment venues in the country as well as our first world championship doubleheader card that is loaded with world-class women’s fight talent,” said Invicta FC President Shannon Knapp. The 30-year-old Penne made history on Oct. 6 when she became the first Invicta FC atomweight champion in history after dominating and submitted previously unbeaten superstar Naho Sugiyama with a triangle choke in the second round (2:20) of their main event showdown.