Leonardo Davino De Oliveira Tese.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Planilha Musical Setembro 2017 Empresa Brasil De

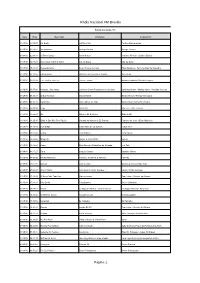

PLANILHA MUSICAL SETEMBRO 2017 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC RAZÃO SOCIAL: CNPJ: NOME FANTASIA: RÁDIO NACIONAL FM DIAL: 96.1 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF EXECUÇÃO DATA HORA DESCRIÇÃO INTÉRPRETE COMPOSITOR GRAVADORA MECÂ AO VIVO NICO 01/09/2017 00:09:50 MAD 002 - BLOCO 10 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:24:44 MAD 002 - BLOCO 11 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:40:50 MAD 002 - BLOCO 12 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 00:54:55 MAD 002 - BLOCO 13 MADRUGADA 2017 X 01/09/2017 01:09:54 CORAÇÃO BOBO ALCEU VALENÇA ALCEU VALENÇA X 01/09/2017 01:13:33 ULTRALEVE BADI ASSAD BADI ASSAD X 01/09/2017 01:17:09 APRENDENDO A MEXER PAULO PAULELLI PAULO PAULELLI X 01/09/2017 01:20:05 MIL RAZÕES /2016 TIAGO IORC TIAGO IORC / DANI BLACK X 01/09/2017 01:24:08 SOSSEGO TIM MAIA TIM MAIA X 01/09/2017 01:27:55 QUEREM ACABAR COMIGO TITÃS ROBERTO CARLOS X 01/09/2017 01:31:31 IRMÃOS CORAGEM SANDRA DUAILIBE NONATO BUZAR / PAULINHO TAPAJÓS X 01/09/2017 01:34:57 PRA QUE DISCUTIR COM MADAME? ARRANCO DE VARSÓVIA HAROLDO BARBOSA / JANET DE X ALMEIDA 01/09/2017 01:38:37 SONHO DE UM BANDOLIM CHORO LIVRE JUVENTINO MACIEL X 01/09/2017 01:42:45 NADA SERÁ COMO ANTES MILTON NASCIMENTO & BETO GUEDES MILTON NASCIMENTO / RONALDO X BASTOS 01/09/2017 01:46:10 MARESIA ADRIANA CALCANHOTTO PAULO MCHADO / ANTÔNIO CICERO X 01/09/2017 01:50:16 TERRA DO VERDE WILSON TEIXEIRA WILSON TEIXEIRA X 01/09/2017 01:53:58 SAMBA DA BÊNÇÃO MARIA BETHÂNIA BADEN POWELL / VINICIUS DE MORAES X 01/09/2017 01:57:00 EM PAZ 5 A SECO E MARIA GADÚ RAFAEL ALTÉRIO / PEDRO ALTÉRIO / X RITA ALTÉRIO 01/09/2017 02:00:47 -

Ava Retomada De Conteúdo

Colégio Amorim Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio Rua Guilherme de Oliveira Sá, 574 – Ermelino Matarazzo - Fones: 2546-3103 e 2943-0111 Rua Cantagalo 313, 325, 337 e 339 – Tatuapé – Fones: 2293-9393 e 2293-9166 Rua Lagoa Panema, 466 – Vila Guilherme – Fone: 2909-1422-1422 Ava Retomada de Conteúdo 1º EM Disciplina: Inglês 4º Bimestre Observação: - O trabalho deverá ser entregue no dia da avaliação correspondente; - O trabalho deverá ser manuscrito em folha almaço; - O valor do Programa de Retomada de Conteúdo é de 0 a 1,0 (ponto) 01. Underline the correct alternatives in the text below. Formed in the 70s, Os Paralamas do Sucesso is still one of the most popular bands in Brazil. It consists of Herbert Vianna, Bi Ribeiro, and João Barone. Herbert (a) comes/come from João Pessoa, Paraíba. He is the lead singer,(b) plays/play the electric guitar and (c) writes/write most of their songs. Bi Ribeiro and João Barone (d) comes/come from Rio de Janeiro. Bi Ribeiro is the bassist and João Barone (e) plays/play the drums. They (f) plays/play reggae, ska, and rock music. They (g) has/ have many successful songs, such as "Meu erro", "Ska", "Alagados", and "Melo do marinheiro". They all (h) lives/live in Rio now, but they (i) performs/perform in many countries, where many people (j) knows/know their songs. 02. Ana wants to join Os Paralamas do Sucesso's fan club, but she has some wrong information about the band. Read the statements and correct them. a. Herbert Vianna, Bi Ribeiro, and João Barone live in Brasília. -

Redalyc.Identidade, Cultura E Música Em Brasília

Ciências Sociais Unisinos ISSN: 1519-7050 [email protected] Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil Paiva Carvalho, Guilherme Identidade, cultura e música em Brasília Ciências Sociais Unisinos, vol. 51, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 10-18 Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93838249003 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Ciências Sociais Unisinos 51(1):10-18, janeiro/abril 2015 © 2015 by Unisinos - doi: 10.4013/csu.2015.51.1.02 Identidade, cultura e música em Brasília Identity, culture and music in Brasília Guilherme Paiva Carvalho1 [email protected] Resumo O presente trabalho analisa a relação entre identidade e música em Brasília no final da década de 1990, dando ênfase para o mercado independente. Na década de 1980, Brasília tornou-se conhecida no país como a capital do rock. No entanto, desde a inauguração da cidade, outros estilos musicais predominam na capital, como o choro, o samba, o forró nordestino e o reggae. O estudo destaca a diversidade cultural existente na cidade no campo da música e relaciona a identidade musical em Brasília com o conceito de multiculturalismo. Palavras-chave: música, identidade, cultura. Abstract This research analyzes the relation between identity and music in Brasília in the late 1990s, emphasizing the independent market. In the 1980s, Brasilia became known as the national capital of rock. -

From the Streets of Candeal to the Stages of the World

CARLINHOS BROWN From the streets of Candeal to the stages of the world. Antônio Carlos Santos de Freitas, or simply Carlinhos Brown, was born in the Candeal Pequeno neighborhood in Salvador, Bahia, Brazil. Brown is one of the most creative, active, and innovative artists in today’s Brazilian music scene. The multi-talented singer, instrumentalist, producer, arranger, and cultural activist began his career as a percussionist. Extremely connected to Afro-Brazilian culture and carnival in Bahia, Brown has always been of the most prolific producers of themes for trios elétricos during Carnival. Various songs by Brown have been anthems for Carnival in Salvador, such as “Dandalunda,” interpreted by Margareth Menezes, and “Rapunzel,” recorded by Daniela Mercury. Brown’s compositions have inspired many other MPB (Brazilian Pop Music) artists such as Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Marisa Monte, Nando Reis, Cássia Eller, Herbert Vianna, and even the heavy metal band Sepultura have all recorded songs composed by Carlinhos Brown. In the midst of the eighties, when the musical climate was exploding with innovation and creativity, Brown created various groups that used music as a way to educate and teach social awareness and non-violence to the youth of Salvador, especially in the neighborhood where he grew up, Candeal Pequeno de Brotas. Such groups include: “Via Quem Vem”; Bolacha Maria, a female percussion group; Lactomia, which brought together underprivileged children from Candeal who made their own instruments from recycled material; in addition to Timbalada; and more recently the group Hip Hop Roots, who under Brown’s guidance, have reinvented playing the surdo drum, and the group Candombless, who combines the sacred songs and rhythms of the Candomble terreiros with popular and electronic music to create an entirely new sound. -

Market Access Guide – Brazil 2020 – Table of Contents 01

Market Access Guide – Brazil 2020 – Table of Contents 01. COUNTRY OVERVIEW ....................................................................................................................................... 3 02. BRAZILIAN RECORDED MUSIC MARKET .................................................................................................... 5 THE MAJORS .......................................................................................................................................................... 1 INTERVIEW WITH PAULO JUNQUEIRO, PRESIDENT, SONY MUSIC BRASIL ................................ 10 THE INDEPENDENTS ........................................................................................................................................ 11 CHART SERVICES ................................................................................................................................................. 1 03. POPULAR BRAZILIAN MUSIC - GENRES ...................................................................................................... 1 GOSPEL .................................................................................................................................................................. 16 FUNK ...................................................................................................................................................................... 20 SERTANEJA .......................................................................................................................................................... -

EVANGELHO SEGUNDO RACIONAIS MC's: Ressignificações Religiosas, Políticas E Estético-Musicais Nas Narrativas Do Rap

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA EVANGELHO SEGUNDO RACIONAIS MC'S: ressignificações religiosas, políticas e estético-musicais nas narrativas do rap SÃO CARLOS 2014 HENRIQUE YAGUI TAKAHASHI EVANGELHO SEGUNDO RACIONAIS MC'S: ressignificações religiosas, políticas e estético-musicais nas narrativas do rap Dissertação apresentada ao Programa de Pós- graduação em Sociologia do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Sociologia. Orientador: Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran SÃO CARLOS 2014 Ficha catalográfica elaborada pelo DePT da Biblioteca Comunitária da UFSCar Takahashi, Henrique Yagui. T136es Evangelho segundo Racionais MC'S : ressignificações religiosas, políticas e estético-musicais nas narrativas do rap / Henrique Yagui Takahashi. -- São Carlos : UFSCar, 2015. 160 f. Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal de São Carlos, 2014. 1. Música - sociologia. 2. Racionais MC's (Conjunto musical). 3. Rap. 4. Narrativas. 5. Ressignificações. 6. Racialidade. I. Título. CDD: 306.484 (20a) Para minha mãe e minhas irmãs: Mirian, Juliana e Julia. RESUMO: O presente trabalho consiste no estudo de ressignificações nas narrativas do rap do grupo Racionais MC's acerca do cotidiano das periferias urbanas na cidade de São Paulo, durante a virada dos anos de 1990 ao 2000. Essas ressignificações sobre o cotidiano periférico se dariam sob três aspectos: religioso – -

Relatório De Ecad

Relatório de Programação Musical Razão Social: Empresa Brasileira de Comunicação S/A CNPJ: 09.168.704/0001-42 Nome Fantasia: Rádio Nacional do Rio de Janeiro Dial: 1130 Khz Cidade: UF: Data Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/04/2020 11:43:40 QUERO TE ENCONTRAR Claudinho & Buchecha X 01/04/2020 16:07:29 Um novo tempo Ivan Lins Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle X Nelson Motta 01/04/2020 16:31:11 Maria Fumaça Banda Black Rio Luiz Carlos X Oderdan 01/04/2020 16:35:27 Olhos coloridos Seu Jorge & Sandra de Sá Macau X 01/04/2020 20:00:43 Juventude Transviada Luiz Melodia & Cassia Eller Luiz Melodia X 01/04/2020 20:05:13 Amores Possíveis Paulinho Moska João Nabuco/Totonho Villeroy X 01/04/2020 20:07:31 Me faz um dengo - Disritmia Roberta Sá & Martinho da Vila Martinho da Vila X 01/04/2020 20:12:50 Cigana (ao vivo) Raça Negra Gabu X 01/04/2020 20:15:54 Encontros e Despedidas Maria Rita Milton Nascimento/Fernando Brant X 01/04/2020 20:19:54 A Francesa Cláudio Zóli Antonio Cicero e Claudio Zoli X 01/04/2020 20:23:53 Tive Sim Cartola Cartola X 01/04/2020 20:26:02 Sem Compromisso Marcos Sacramento Geraldo Pereira/Nelson Trigueiro X 01/04/2020 20:28:33 Um Homem Também Chora Gonzaguinha Gonzaguinha X 01/04/2020 20:31:58 Apesar de Cigano Jorge Vercilo Altay Veloso X 01/04/2020 20:36:25 Só depois (ao vivo no morro) Grupo Revelação Carlos Caetano/Claudemir/Charles Bonfim X 01/04/2020 20:39:39 A Voz Do Morro Zé Renato Zé Ketti X 01/04/2020 20:43:03 Vitoriosa Ivan Lins Ivan Lins/Vitor Martins X 01/04/2020 20:46:57 -

Trinta E Um Caminhões São Autuados Em Itaici

Indaiatuba fica na 3ª colocação em geração de empregos na indústria Pág. 03a Trinta e um caminhões são autuados em Itaici EXÉRCITO NOVIDADE Alistamento Militar Site de empregos será JME termina na segunda lançado em agosto Em dois meses de fiscalização, a Pre- Termina nesta segun- A população de Indaiatu- feitura já multou 31 veículos pesados na da-feira, dia 30, o prazo para ba ganhará um novo aliado Alameda Coronel Antônio Estanislau do o Alistamento Militar, para na busca por uma vaga de Amaral, em Itaici. os jovens que nasceram em emprego. O portal Empre- 1996. Eles devem compare- ga Campinas anunciou que cer na Junta Militar, que em lançará o Emprega Indaia- Indaiatuba fica localizada tuba, um site destinado para na Praça Rui Barbosa, no divulgar as vagas de emprego Centro. disponíveis no Município. Pág. 12a Pág. 07a PROVIDÊNCIA PRIMAVERA João Ceccon recebe Novo técnico deve nova sinalização ser anunciado hoje A sinalização de trânsito Após ser surpreendido foi reforçada na Rodovia com a saída do técnico José João Ceccon, via que interliga Luis Drey, o Esporte Clube Indaiatuba à Cardeal. A inicia- Primavera corre em busca tiva é uma forma emergente de um novo treinador antes de tornar a via mais segura e do reinício do Campeonato evitar mais acidentes. Só neste Paulista da Segunda Divisão. ano, sete pessoas perderam a Ele deve ser anunciado ainda vida em acidentes na rodovia. hoje, dia 27. Pág. 07a Pág. 07a Pág. 07a EM INDAIATUBA REGIONAIS CONQUISTA 280 competidores Maestro João Carlos Martins vão para os Jogos XV é campeão após dez anos na fila JME se apresenta hoje no Sesi Duzentos e oitenta atletas DIVULGAÇÃO locais vão defender as cores de Indaiatuba na disputa da 58ª edição dos Jogos Region- ais, que pela segunda vez consecutiva serão realizados na cidade de Itatiba. -

Rádio Nacional Fm De Brasília

Rádio Nacional FM Brasília RÁDIO NACIONAL FM Data Hora Descrição Intérprete Compositor 01/09/16 00:02:27 For Emily Luiz Eça Trio Pacífico Mascarenhas 01/09/16 01:56:02 Ser Brasileiro George Durand George Durand 01/09/16 02:54:31 A Última Dança Paula Nunes Vanessa Pinheiro / Lidiana Enéias 01/09/16 04:01:21 Uma Gaita Sobre O Morro Edu da Gaita Edu da Gaita 01/09/16 05:00:26 Pressentimento Grupo Toque de Salto Elton Medeiros / Hermínio Belo de Carvalho 01/09/16 06:00:56 Fita Amarela Martinho da Vila & Aline Calixto Noel Rosa 01/09/16 06:03:38 Tim Tim Por Tim Tim Leonel Laterza Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques 01/09/16 06:07:43 Verdade, Uma Ilusão Carlinhos Brown/Paralamas do Sucesso Carlinhos Brown / Marisa Monte / Arnaldo Antunes 01/09/16 06:11:31 O Que Se Quer Marisa Monte Marisa Monte / Rodrigo Amarante 01/09/16 06:14:12 Geraldofla Mário Adnet & Lobão Mário Adnet / Bernardo Vilhena 01/09/16 06:18:14 Pagu Maria Rita Rita Lee / Zélia Duncan 01/09/16 06:22:27 Ela Gilberto Gil & Moska Gilberto Gil 01/09/16 06:25:16 Onde A Dor Não Tem Razão Mariana de Moraes & Zé Renato Paulinho da Viola / Elton Medeiros 01/09/16 06:29:06 Dois Cafés Tulipa Ruiz & Lulu Santos Tulipa Ruiz 01/09/16 06:32:46 Lenha Zeca Baleiro Zeca Baleiro 01/09/16 06:36:42 Milagreiro Djavan & Cássia Eller Djavan 01/09/16 06:42:26 Capitu Zélia Duncan & Hamilton de Holanda Luiz Tatit 01/09/16 06:47:27 Terra Caetano Veloso Caetano Veloso 01/09/16 06:53:55 Pavão Misterioso Ednardo, Amelinha & Belchior Ednardo 01/09/16 06:57:56 Estrelar Marcos Valle Marcos & Paulo Sérgio Valle 01/09/16 -

Brinca Alice Caymmi Sobre Carreira

O DIA I DOMINGO, 10.1.2021 D MULHER 3 IGOR REIS/DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO eta de Dorival Caym- mi e sobrinha de Nana NCaymmi, Alice carrega um sobrenome de peso. Mas isso não afeta a originalida- ‘Ousadia é de dessa cantora e composi- tora de 30 anos. Seu mais re- cente trabalho, a regravação da música ‘Me Leva’, sucesso especialidade atemporal de Latino, mostra a irreverência musical da artis- ta que transita da MPB e pop até o funk melody e a música da casa’, brinca eletrônica. “Ousadia é uma especia- lidade da casa. Nunca tive medo de fazer nada e se tives- Alice Caymmi se, eu nem sairia de casa para trabalhar, afinal, sou neta de Dorival Caymmi...”, reflete Ali- ce sobre a pressão e os ques- sobre carreira tionamentos sobre a família ilustre, que não costuma dar pitacos em seus trabalhos. Cantora carioca, de 30 anos, regravou o funk melody “São as pessoas que falam muito desse assunto e eu sei ‘Me Leva’, com sua sonoridade pop-eletrônica foi lançada em dezembro e fei- muito doida”, brinca. ta em parceria com a produtora curitibana Vivian Kuczynski, EXPECTATIVAS PARA 2021 de apenas 17 anos. Alice afirma que reage bem às crises e isso não foi diferente ORIGINALIDADE em 2020. O período de isola- A regravação é uma home- mento social foi um momento nagem a versão original, que de criação, tanto na música marcou a década de 90, mas como na pintura, que permi- também reforça a identidade tiu renovação a nível pessoal da cantora, que é reconhecida e artístico. -

Lobão: Do Vímana À Veja

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS Ana Carolina Campos Pereira Serpa Martins LOBÃO: DO VÍMANA À VEJA Juiz de Fora 2016 Ana Carolina Campos Pereira Serpa Martins LOBÃO: DO VÍMANA À VEJA Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito para obtenção do Título de Mestre. Orientador: Prof. Dr. Dmitri Cerboncini Fernandes Juiz de Fora 2016 Ana Carolina Campos Pereira Serpa Martins LOBÃO: DO VÍMANA À VEJA Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito para obtenção do Título de Mestre. Aprovada em: 24 de junho de 2016 BANCA EXAMINADORA ______________________________________________ Dr. Dmitri Cerboncini Fernandes - Orientador Departamento de Ciências Sociais – UFJF ______________________________________________ Dra. Lidiane Soares Rodrigues Departamento de Ciências Sociais - UFSCar/SP _______________________________________________ Dr. Paulo Roberto Figueira Leal Departamento de Comunicação e Artes – UFJF A Beth, Paulo, Luis Fernando, Paulo Guilherme e Flavinha, meus amores e companheiros de caminhada. AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, Prof. Dmitri Cerboncini Fernandes, que, de forma generosa e competente, forneceu todo o conhecimento e apoio necessários à realização deste trabalho. À amiga Vanessa Gomes de Castro, que, já tendo concluído essa jornada, apontou os caminhos, contribuindo para que eu chegasse até aqui. Aos professores Lidiane Soares Rodrigues e Paulo Roberto Figueira Leal que, dispondo de seu tempo e conhecimento, analisaram este trabalho e forneceram preciosas contribuições. Ao amigo José Wellington de Souza pelo companheirismo e auxílio em momentos importantes para a definição desta pesquisa. -

Vozes Marginais Na Literatura 2

Vozes marginais na literatura 2 Vozes marginais na literatura Érica Peçanha do Nascimento Este livro foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural Apoio Copyright © 2008 Sérgio Vaz A ideia de falar sobre cultura de periferia quase sempre esteve COLEÇÃO TRAMAS URBANAS associada ao trabalho de avalizar, qualificar ou autorizar a pro- curadoria dução cultural dos artistas que se encontram na periferia por HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA consultoria critérios sociais, econômicos e culturais. Faz parte dessa per- ECIO SALLES cepção de que a cultura de periferia sempre existiu, mas não projeto gráfico tinha oportunidade de ter sua voz. CUBÍCULO FAVELA TOMA CONTA No entanto, nas últimas décadas, uma série de trabalhos vem produção editorial mostrar que não se tratam apenas de artistas procurando ROBSON CÂMARA inserção cultural, mas de fenômenos orgânicos, profunda- copidesque DIANA DE HOLLANDA mente conectados com experiências sociais específicas. Não revisão raro, boa parte dessas histórias assume contornos biográficos JULIANA WERNECK de um sujeito ou de um grupo mobilizados em torno da sua peri- revisão tipográfica ROBSON CÂMARA feria, suas condições socioeconômicas e a afirmação cultural de suas comunidades. B996f Essas mesmas periferias têm gerado soluções originais, criati- Buzo, Alessandro, 1972- vas, sustentáveis e autônomas, como são exemplos a Cooperifa, Favela toma conta / Alessandro Buzo. -Rio de Janeiro : Aeroplano, 2008.-(Tramas urbanas ; 10) o Tecnobrega,o Viva Favela e outros tantos casos que estão ISBN 978-85-7820-008-4 entre os títulos da primeira fase desta coleção. 1. Buzo, Alessandro, 1972-. 2. Homens - Brasil - Biografia. Viabilizado através do patrocínio da Petrobras, a continuidade I. Título. II. Série. do projeto Tramas Urbanas, trata de procurar não apenas dar voz 08-2851.