Bollettino Storico E $Yvncij>3$B Civras

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COMUNE Di LAUREANA CILENTO PROVINCIA Di SALERNO (Parco Nazionale Del Cilento E Vallo Di Diano ) Via Del Mercato N° 24 Tel

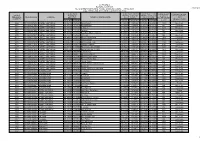

COMUNE di LAUREANA CILENTO PROVINCIA di SALERNO (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ) Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345 ELENCO PROFESSIONISTI 2015 N° RICHIEDENTE 1 GEOM. IMMERSO Gerardo - RUTINO (SA) 2 GEOM. CORTAZZO FLAVIO - AGROPOLI (SA) 3 Te.Co. Studio tecnico associato geomm. TEDESCO E COCCARO - Capaccio (SA) 4 GEOM. CORRADINO VITO - CICERALE (SA) 6 GEOM. SARRITELLA Filomeno - Ricigliano (SA) 7 ING. ANTONIO DI CAPUA - BATTIPAGLIA (SA) 8 ING. FRANCESCO DI PALO - BARLETTA (SA) 9 GEOM. DE LUCA VALERIO - AGROPOLI (SA) 10 GEOM. VERDEVALLE NICOLA (SA) 11 ING. SORNICOLA ANTONIO - CAPACCIO (SA) 12 ING. PACIELLO SERGIO - MERCATO SAN SEVERINO (SA) 13 GEOL. LETTIERI MATTIA - SALERNO 14 ARCH. CARPENTIERI MARIO - PELLEZZANO (SA) 15 GEOM CARBONE MARCO - BATTIPAGLIA (SA) 16 GEOM. RISPOLI CARMINEFRANCESCO - OMIGNANO (SA) 17 GEOM. GRAMBONE GIOVANNI - SESSA CILENTO (SA) 18 STUDIO TECNICO CARLISI - CASCINETTE D'IVREA (TO) 19 ING. NATELLI LEANDRO - SALENTO (SA) 20 Ph.D. ARCH. PACELLA CRISTOFORO - PICERNO (PZ) 21 GEOM. DE LUNA MAURO - CAMPAGNA (SA) 22 ARCH. FG FRANESCO GIANNATTASIO ARCHTECTS 23 ING. LAMBIASI ANTONIETTA - SALERNO 24 GEOM. DE SIMONE SABATO - NOCERA SUPERIORE (SA) Pagina 1 di 5 25 GEOM. DE SIMONE ANTONIO - NOCERA SUPERIORE (SA) 26 RTP ING. PIETRO PAGANO - PEPE- PAGANO - POMPEI 27 GEOL.PARLATO GIUSEPPE - SALERNO 28 ING. GUERCIO VINCENZO - NOCERA INFERIORE (SA) 29 GEOM. DE BELLIS ALFREDO - CASTELNUOVO (SA) 30 GEOM. DELLA CORTE PAOLO - MONTECORVINO PUGLIANO (SA) 31 ARCH RUSSO ANTONIO - MADDALONI (CE) 32 GEOM. MILITO MATTEO - SALERNO 33 ING. GIUSEPPE VECCHIO - BATTIPAGLIA (SA) 34 ING. SCUDERI CARLO DOMENICO - LINGUAGLOSSA (CT) 35 GEOM. DI PIANO CESARE - SALERNO 36 ING. -

Le Della Campania

Giunta Regionale della Campania Decreto Area Generale di Coordinamento: ~.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile .~-n-nl l - . .~nJ N° I A.G.C. l Settore i-Servizio n.] Del =+ 4 41 0810412013-- 5 I 3 -I .nn: I , _,l, _ [ . _ -.J Oggetto: I Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi del 09 gennaio 2013, indetta con Decreto Regionale I Dirigenziale n. 391 del 18 dicembre 2012, per l'acquisizione delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti I di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto relativo all'intervento n. 13 del sesto ed urgente piano stralcio di interventi, approvato con Ordinanza Commissariale n. 19/3908.2010/3922- 2011 del 24/09/2012 del Commissario Deleg<ll9.~~nOO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2()J_l~ ..._n __ ....J ---- -----~- ~-, Dichiarazione di conformità della copia cartacea: I I Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia .1 conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente:, conservato in banca dati della Regione Campania. I . -- ---------- ---_._--------_.- J Estremi elettronici del documento: Documento Primario: 72D06618007378F10935BF6315E36D611E6CFD37 Allegato nr. 1 : F6814D76277C44F256208430343F248D1CB5CC6E Allegato nr. 2 : 93ACAE9599692521CCAB77D2FA45682A990305F9 Frontespizio Allegato: C11 BD3468 1690179D531 B1OB8767518CE0531 E22 (f\TTO cosrrrÙ(1b bA IJO 51)PfJ&.AJé, Q-lESìA C£>kfYJfSA) I COPIA CONFORME AD ORiGINALE DIGITALE II?,~ i, PRESSO lA REGIONE ~~ j"U.JJi Data, 08/04/2013 - 13:59 Pagina 1 di 1 Giunta Regionale della Campania DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile COORDINATORE Dr. -

PROVINCIA DI SALERNO Decreto Del Presidente Della Provincia

PROVINCIA DI SALERNO Decreto del Presidente della Provincia data 27 dicembre 2019 N. 163 del registro generale Oggetto: Approvazione Piano relativo al “ Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - Razionalizzazione delle misure di gestione della viabilità in presenza di neve e ghiaccio – Manutenzione invernale 2019/2020 ” IL PRESIDENTE Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli VISTA la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore Viabilità e Trasporti redatta all’interno; PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 29 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; VISTA la Legge n. 56/2014; VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; DECRETA 1) di approvare la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto. ¡ ¢ ¢ £ ¤ ¡ ¥ ¤ £ ¥ £ ¦ ¡ ¦ ¢ ¡ § ¨ © © © ¢ © ! " ! # $ % & ' ( ) * & % + , - . / 0 1 0 2 3 4 2 5 6 - . 2 7 - / - - 8 . 9 8 8 9 5 - 7 8 2 9 7 8 0 4 : 0 9 ; ; 0 2 < 9 1 0 2 7 9 > 0 1 1 9 1 0 2 7 - ? - > > - 5 0 3 @ . - ? 0 4 - 3 8 0 2 7 - ? - > > 9 / 0 9 6 0 > 0 8 A 0 7 B . -

Rete Di Monitoraggio

ALLEGATO A REGIONE CAMPANIA RETE DI MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE - ANNO 2021 22/03/2021 (d.lgs.116/08 - DM 30.10.2010 mod.DM 19.04.2018) COORDINATE COORDINATE INIZIO COORDINATE FINE LUNGHEZZA CLASSIFICAZIONE Acqua di PUNTO DI TRATTO ACQUA DI TRATTO ACQUA DI ACQUA DI balneazione ID_AREA_BAL COMUNE ACQUA DI BALNEAZIONE 2021 PRELIEVO BALNEAZIONE BALNEAZIONE BALNEAZIONE (CODICE) (D.Lgs.116/08) Lat. N Long. E Lat. N Long. E Lat. N Long. E (metri) 3064 IT015061027002 CASTEL VOLTURNO 41,06410 13,90690 Pineta Nuova 41,06943 13,90522 41,06025 13,90960 1103 Eccellente 3065 IT015061027003 CASTEL VOLTURNO 41,05510 13,91110 Pescopagano 41,06025 13,90960 41,05229 13,91281 934 Eccellente 3066 IT015061027004 CASTEL VOLTURNO 41,04630 13,91480 Le Morelle 41,05229 13,91281 41,04367 13,91638 1015 Eccellente 3067 IT015061027005 CASTEL VOLTURNO 41,03940 13,91690 Lavapiatti 41,04367 13,91638 41,03821 13,91848 741 Eccellente 3068 IT015061027006 CASTEL VOLTURNO 41,03186 13,91862 Nord Foce Fiume Volturno 41,03821 13,91848 41,02932 13,92159 1180 Eccellente 3070 IT015061027007 CASTEL VOLTURNO 41,01401 13,93228 I Variconi 41,01886 13,93159 41,01202 13,93674 903 Eccellente 3071 IT015061027008 CASTEL VOLTURNO 41,00626 13,94142 Pineta Grande Nord 41,01202 13,93674 41,00591 13,94569 1109 Eccellente 3072 IT015061027009 CASTEL VOLTURNO 41,00060 13,94950 Pineta Grande 41,00591 13,94569 40,99987 13,95241 1072 Buona 3073 IT015061027010 CASTEL VOLTURNO 40,99530 13,95640 Pineta Grande sud 40,99987 13,95241 40,99233 13,96026 1145 Sufficiente 3076 IT015061027013 CASTEL VOLTURNO -

Evolution of the Fleet During the Last 50 Years

EVOLUTION OF THE ARTISANAL FISHERY IN CILENTO, ITALY - CASE STUDY - F. COLLOCA, V. CRESPI, S. COPPOLA Preliminary report Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, May 2002 ii INDEX Page 1. INTRODUCTION .............................................................................................. 1 1.1 Definition of artisanal fishery ................................................................... 2 1.2 General situation of the Italian fishery ..................................................... 3 1.3 Italian fisheries legislation ........................................................................ 3 1.4 Situation of Campania fisheries ............................................................... 4 2. STUDY AREA .................................................................................................. 5 2.2. Environmental characteristics .................................................................. 8 2.3 Main ports of Cilento ............................................................................. 10 3. MATERIALS AND METHODS ..................................................................... 13 3.1 Sampling design ..................................................................................... 13 3.2 Data collection ........................................................................................ 14 3.3 Data analysis ........................................................................................... 15 4. CATCH AND EFFORT DATA ..................................................................... -

Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali E Per Il Turismo ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO Sottoprefettura di Vallo della Lucania Gabinetto 1864-1931 BB. 1-34 A cura di Paola Margarita I N T R O D U Z I O N E Come é noto l'organizzazione amministrativa, creata all'in - domani dell'unificazione del Paese, sì basò sul principio del la centralizzazione. A livello periferico, nelle province, essa si incentrava nell'istituto prefettizio a cui, a livello di circondario, erano subordinate le Sottoprefetture. L'art. 1 del decreto Ricasoli del 9 ottobre 1861, n. 250, stabiliva che gli intendenti generali ed i governatori posti a capo di ciascuna delle province del Regno avrebbero assunto il titolo di prefetti ed i sottointendenti, posti a capo dei circondari quello di sottoprefetti. Il potere esercitato dai sot tointendenti borbonici era assai più ampio e dispotico. Essi erano, pertanto, la pietra angolare del regime borbonico"l'istrumento più efficace di quel sistema di tirannia, di corruzione e d'ignoranza", al contrario dei sottoprefetti che nello Stato italiano erano" come le unghie del corpo amministrativo, l'ultima e più trascurata parte". (1) Si trattava dunque. di una forma di decentramento di tipo burocratico e non sostanziale, in quanto i sottoprefetti erano rigidamente subordinati ai prefetti e questi erano i massimi rappresentanti periferici dell'esecutivo, in rapporto diretto non solo con il Ministero degli Interni, da cui dipendevano, ma con tutti gli altri singoli ministeri. I criteri informativi della struttura amministrativa del Regno furono definitivamente sanciti con la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, numero 2248 che precisava meglio i compiti delle magistrature ad dette all'amministrazione periferica. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus 95

Orari e mappe della linea bus 95 95 S. Maria Di Castellabate Capolinea →Vallo Della Visualizza In Una Pagina Web Lucania (Capolinea) La linea bus 95 (S. Maria Di Castellabate Capolinea →Vallo Della Lucania (Capolinea)) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) S. Maria Di Castellabate Capolinea →Vallo Della Lucania (Capolinea): 06:00 (2) Vallo Della Lucania (Capolinea) →S. Maria Di Castellabate Capolinea: 13:40 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 95 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 95 Direzione: S. Maria Di Castellabate Orari della linea bus 95 Capolinea →Vallo Della Lucania (Capolinea) Orari di partenza verso S. Maria Di Castellabate 65 fermate Capolinea →Vallo Della Lucania (Capolinea): VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:00 martedì 06:00 S. Maria Di Castellabate Capolinea mercoledì 06:00 Uscita S. Maria - Deposito Mater. Costruzioni giovedì 06:00 Asilo Matarazzo venerdì 06:00 Bivio S. Maria Di Castellabate sabato 06:00 Castellabate(Bivio) domenica Non in servizio S. Maria - Viale Degli Oleandri - Loc. Pozzillo S. Marco Di Castellabate Informazioni sulla linea bus 95 Direzione: S. Maria Di Castellabate Capolinea →Vallo S.Marco Castellabate Localita Cenito Della Lucania (Capolinea) Fermate: 65 Ristorante Oasi (Strada Prov. Verso Acciaroli) Durata del tragitto: 120 min La linea in sintesi: S. Maria Di Castellabate Distrib. Ip (Strada Prov. Verso Acciaroli) Capolinea, Uscita S. Maria - Deposito Mater. Costruzioni, Asilo Matarazzo, Bivio S. Maria Di B.Ogliastro Marina (Strada Prov. Verso Acciaroli) Castellabate, Castellabate(Bivio), S. Maria - Viale Degli Oleandri - Loc. Pozzillo, S. Marco Di Montecorice - Loc. -

PROGETTO DEFINITIVO Provincia Di Salerno L.R

COMUNE DI PERITO PROGETTO DEFINITIVO Provincia di Salerno L.R. Campania n° 16/2004 art. 28 - R.R. n° 5 del 04.08.2011 Modificato ed integrato con le osservazioni di cui alla IL SINDACO delibera di G.C. n° 97 del 16.12.2013 Antonello Apolito r2.D01 RESPONSABILE DEL Elaborato N°: PROCEDIMENTO P.U.C. Geom. Antonio Di Fiore P.U.C. VALUTAZIONE D'INCIDENZA APPROPRIATA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO V.A.S. Geom. Paolo Liguori GRUPPO DI PROGETTAZIONE A.T.P.: STUDIO GEOLOGICO MICROZONAZIONE SISMICA ZONIZZAZIONE ACUSTICA Dott. geol. Giuseppe Pagnotto STUDIO AMBIENTALE CARTA USO AGRICOLO SUOLO Dott. Agr. Roberta Cataldo COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE P.U.C. ARCH.A progetti Associati Arch. Edmondo Scarpa COLLABORATORE Arch. Angelo Baldo 0 0 0 Scala : DATA: marzo 2014 NDICE DEGLI ARGOMENTI PREMESSA .......................................................................................................................................... 1 1 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE ................................................................................................ 1 2 - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL S.I.C. “FIUME ALENTO” ............................................................. 1 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .................................................................................................... 4 4 - METODOLOGIA UTILIZZATA ........................................................................................................ 4 5 - DESCRIZIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ........................................................ 6 5.1 -

Sez. a Commercialisti

Ordine dei Dottori Commercialisti Albo e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania Sezione A Ordine alfabetico Nominativo Numero iscrizione Luogo e data di nascita Sezione albo Titolo professionale Studio associato Codice fiscale Provenienza Titolo di studio iscrizione Domicilio professionale (N. di rifer.) Comune di residenza Data prima iscrizione Altro titolo di studio Altro domicilio professionale Data iscrizione Anzianità effettiva Revisore legale Recapiti Status/Provv. disc. 1 Acone Raffaele Eboli (SA) - 04/12/1971 148/A Dottore commercialista 84043 Agropoli (SA) - Via P. Mascagni, 5 CNARFL71T04D390R A - Commercialisti Laurea in Economia e Commercio (64/S) Agropoli (SA) Ordine Tel. 0974824169 - Fax 0974824169 Esercente 06/05/2002 06/05/2002 Email: [email protected] 06/05/2002 Revisore legale - n. 125741 PEC: [email protected] 2 Agresta Danilo Salerno (SA) - 08/09/1979 269/A Dottore commercialista 84043 Agropoli (SA) - Via F. Angrisani, 7 GRSDNL79P08H703B A - Commercialisti Laurea in Economia e Commercio (64/S) Agropoli (SA) Tel. 0974 823625 - Fax 0974 823625 Esercente 25/07/2012 25/07/2012 Email: [email protected] 25/07/2012 Revisore legale - n. 165766 PEC: [email protected] 3 Agresta Veronica Vallo della Lucania (SA) - 06/10/1981 281/A Dottore commercialista 84052 Ceraso (SA) - Via Campo, 1 GRSVNC81R46L628Z A - Commercialisti Laurea in Economia e Commercio (LM-56) Ceraso (SA) Tel. 0974 61248 Esercente 24/01/2014 24/01/2014 Email: [email protected] 24/01/2014 Revisore legale - n. 172086 PEC: [email protected] 4 Aloia Carmela Vallo della Lucania (SA) - 25/07/1986 293/A Dottore commercialista 84060 Novi Velia (SA) - Via G. -

Località Disagiate Campania

Località disagiate Campania Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap previsti gg. Disagiata Campania AV ANDRETTA ALVANO 83040 4 Comune DisagiataCampania AV ANDRETTA ANDRETTA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA CASADOGNA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MARGINE 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE GUGLIELMO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE NIGRO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MATTINELLA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA PISCIOLO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA SCHIAVI 83040 4 Comune DisagiataCampania AV AQUILONIA AQUILONIA 83041 4 Disagiata Campania AV AQUILONIA CONTRADA MALEPASSO 83041 4 Comune DisagiataCampania AV BAGNOLI IRPINO BAGNOLI IRPINO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO LACENO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO ROSOLE 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO VILLAGGIO LACENO 83043 4 Comune DisagiataCampania AV BISACCIA BISACCIA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA BISACCIA NUOVA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALAGGIO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALLI 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MACCHITELLA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MASSERIA DI SABATO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA OSCATA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANI SAN PIETRO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANO REGOLATORE 83044 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE I 83032 4 Comune DisagiataCampania AV BONITO BONITO 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO CINQUEGRANA 83032 4 Disagiata Campania -

Cetacei Spiaggiati Lungo Le Coste Della Campania Dal 2006 Al 2011 (Mammalia: Cetacea)

Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano, 153 (II): 241-255, Novembre 2012 Nicola Maio1*, Francesco Pollaro2*, Fabio Di Nocera3*, Esterina De Carlo3* & Giorgio Galiero4* Cetacei spiaggiati lungo le coste della Campania dal 2006 al 2011 (Mammalia: Cetacea) Riassunto - Nel presente lavoro viene riportato il risultato del rilevamento degli spiaggiamenti e dei rinvenimenti in mare di Cetacei avvenuti negli anni 2006 - 2011 lungo le coste della Campania. I dati sono stati raccolti in base ad una collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il Centro Studi Cetacei e il Centro Studi Ecosistemi Marini, collaborazione, che nel 2008 è stata ratificata da un protocollo di intesa finalizzato agli interventi sui Cetacei spiaggiati lungo le coste della Campania. Nel 2009 la Giunta Regionale della Campania, su richiesta del Settore Veterinario dell’Assessorato alla Sanità, ha decre- tato la “Costituzione di un Comitato di Coordinamento per l’attuazione del protocollo di intesa per gli interventi in caso di Cetacei e tartarughe spiaggiate” formato dai rappresentanti dei citati enti, delle AA.SS.LL. costiere, della Direzione Marittima di Napoli e dell’A.R.P.A.C. al fine di approvare le linee guida relative alla procedura operativa da adottarsi in caso di intervento per il recupero di carcasse di Cetacei spiaggiati. In totale sono stati raccolti i dati riguardanti 73 esemplari di almeno 6 specie, così suddivisi: 1 Balaenoptera acutorostrata; 4 Balaenoptera physalus; 2 Grampus griseus; 1 Delphinus delphis; 9 Tursiops truncatus; 40 Stenella coeruleoalba; 10 Delfinidi indeterminati e 6 Cetacei inde- terminati. -

Il Cilento Sta Perdendo Le Spiagge. Irreversibilmente. Di Chi È La Colpa? Della Natura E Dell’Uomo

Il Cilento sta perdendo le spiagge. Irreversibilmente. Di chi è la colpa? Della natura e dell’uomo. Le spiagge del Cilento (figura 1) si possono distinguere in “grandi” spiagge e “piccole” spiagge (dall’inglese”pocket beach” che vuol dire spiaggia tascabile. Le grandi sono lunghe complessivamente circa 24 km; le piccole in totale raggiungono circa 20 km. Sono tutte balneabili tranne i tratti occupati dai porti. Si tratta di spiagge di incomparabile bellezza e valore ambientale socio-economico, veri monumenti della natura, bagnate da acqua cristallina e prevalentemente circondate da un ambiente naturale protetto in quanto Parco Nazionale del Cilento. Però! I circa 44 km di spiaggia sono gravemente minacciati da una incalzante ed irreversibile erosione marina. Figura 1: Ubicazione delle spiagge del Cilento Figura 2:Impatto sulle spiagge delle baie di Marina di Camerota e Sapri della realizzazione dei porti. a e b= rispettivamente direzione dello spostamento dei sedimenti con le mareggiate di maestrale e di libeccio; c= direzione prevalente dello spostamento dei sedimenti dopo la costruzione dei porti; d= corsi d’acqua che apportano sedimenti; e= area di accumulo irreversibile dei sedimenti che, una volta depositatisi, rimangono protetti dai porti; f= tratto di spiaggia in erosione irreversibile; g e h= prolungamenti del molo di sopraflutto del porto di Marina di Camerota che ha progressivamente ampliato la trappola di sedimenti che in origine venivano spostati da una parte all’altra della baia dai diversi moti ondosi. Lungo la costa cilentana sono stati costruiti 11 porti turistici (Agropoli, San Marco di Castellabate, Agnone, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Scario, Policastro Bussentino, Sapri).