Victor Rivera Magos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

U.S. and Affiliates, Bermuda and Bahamas

U.S. and Affiliates, Bermuda and Bahamas District 1 A ADAM WINSTON DANIEL O'REILLY DAVID CIFELLI HANNELORE ALAJOKI HUMA AHMAD JEFFERY WHITE JEROME YOUNG JIMO KASALI JOHN COLEMAN LIONEL VALENCIA NANCY BAKER NAVEED AHMED PAM POMPER PATRICK GUZMAN PHILIPPE BEAUZILE RAYMOND MIKA TED STEISKAL District 1 BK ANTHONY LAURIE BRIAN GROVE DALE TISLER DAWN BURNSON DIANA GROVE DONALD LUTES JEFFREY BATHE JOHN PAJKOS MAURICE CORWIN NICK KESTER RICHARD GEMMELL ROBERT KRAEMER ROBERT VANDIVER RONALD JOHNSON RONALD SPINDEL STEPHANIE COLEMAN TERRY BLUE THOMAS KINZLER TONY GRUBEN District 1 CN DONALD WINKLEMAN JEFFERSON BENNETT MIKE SIEGEL NATE PASCHAL THOMAS SARG District 1 CS AMBER BROWNING BETTY MONTGOMERY GEORGE KLAZYNSKI JERRE PFAFF JERRI SHOEMAKE RICHARD DAESCH S J PAGANO District 1 D CYNTHIA KLINGER DANIEL PRILL DENNIS ZIMMERMAN ERIN ODLE FLORA STRALOW GEOFF BARKLOW 54 7/8/2016 1 Silver Centennial Lions U.S. and Affiliates, Bermuda and Bahamas District 1 D GREG JUNGE HELEN MAE LARKIN HENRY BOCKER JAMES KLOEPPING JEFF HOLESINGER JOHN MOYER KIM DIXON LANNY BARR LIZ MOSHURE LOUIS CARUSO MARTHA KOPHAMER MELISSA WALTER MICHAEL DOYLE MICHAEL FREIER MICHELLE WEIER NANCY ALBERTSON NANCY SHELLHAUSE PHIL MONTGOMERY ROBERT FARLIK ROBERT GARNHART VICKI MARCUM WINTON BOCKER District 1 F GREGORY ANDEJESKI JOHN KORN RAYMOND MASSIE RICHARD MCAVOY-SEMYCK RICHARD SHOEMAKER District 1 G DAN PRESSLER GARY REIF HENRY COURTOIS HERMAN KING HERSCHEL SURRATT LARRY WHEWELL RON GILMORE District 1 H BENJAMIN DODGE PATRICIA SIMMONS District 1 J BASRBARA MCCLUNG JAMES ZAMBON LINDA CALLAGHAN PAUL FAVA PEGGY HAWSE SAM D'AMICO SEAN OBRIEN TERENA SCHNEIDER District 1 M ALLEN ORNDORFF AMY HILL BRADLEY CASH DORIS MC DONALD JANIFER MENDENHALL JERRY MILLER MARK REIFSTECK NANCY BROWN RANDALL ROSS ROBERT PRATER RONALD STICKLER TIM SPANNAGEL District 10 CRAIG KROUTH CRAIGG NICKERSON DAVID LAURICH 113 7/8/2016 2 Silver Centennial Lions U.S. -

CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE G - Izquierdo, Sebastiano by James Strong & John Mcclintock

THE AGES DIGITAL LIBRARY REFERENCE CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE G - Izquierdo, Sebastiano by James Strong & John McClintock To the Students of the Words, Works and Ways of God: Welcome to the AGES Digital Library. We trust your experience with this and other volumes in the Library fulfills our motto and vision which is our commitment to you: MAKING THE WORDS OF THE WISE AVAILABLE TO ALL — INEXPENSIVELY. AGES Software Rio, WI USA Version 1.0 © 2000 2 G Gabata (or Gabbatha) Picture for Gabata properly a bowl; hence a pensile lamp of similar form, for a church, made of different metals-gold, silver, brass, and electrum. These lamps were frequently embossed, or decorated in bass-relief, and ornamented with lilies, heads of gryphons or lions, or even fashioned in the form of these animals. Like the corone used for lighting, they very often had crosses. attached to them. Gabbai, Isaac ibn- a Jewish writer, who flourished at Leghorn at the beginning of the 17th century, is the author of tjn ãk or, a commentary on the Mishna (Venice, 1614, and often). See Furst, Bibl. Jud. 1:311; Jocher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, s.v. B.P.) Gabbai, Meir ibn- a Jewish writer of Italy, in the 16th century, is the author of, hnwma ˆrd , a cabalistic work, which treats of the ten sephiroth (Iadua, 1563; latest edition, by Goldberg, Berlin, 1850): çdqh tdb[, also µyhla twarm, a cabalisticophilosophical work (Mantua, 1545): — bq[y t[lwt, cabalistic explanations of the Jewish prayers (Constantinople, 1560). See De' Rossi, Dizionario Storico (Germ. -

Value and Symbolic Practices: Exch

NOTE TO USERS Page(s) not included in the original manuscript are unavailable from the author or university. The manuscript was microfilmed as received 371-433 This reproduction is the best copy available. Value and Symbolic Practices: Objects, Exchanges, and Associations in the Italian Courts (1450-1500) Leah Ruth Clark Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal February 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Copyright 2009 by Clark, Leah Ruth All rights reserved. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN:978-0-494-61903-2 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-61903-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L’auteur conserve la propriété du droit d’auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. -

The Authors and Reviewers of the Acta Eruditorum 1682 – 1735 by A.H. Laeven and L.J.M. Laeven-Aretz

The authors and reviewers of the Acta Eruditorum 1682 – 1735 by A.H. Laeven and L.J.M. Laeven-Aretz Electronic Publication Molenhoek, The Netherlands, 2014 Contents Introduction 2 1. The Collectores Actorum Eruditorum: the choice of collectivity. 4 2. The finding of five annotated copies of the Acta. 5 3. Discovering the authors of the individual contributions. 8 4. List of reviews and reviewers 1682-1735. 11 5. List of articles and their submitters 1682-1735. 124 6. List of articles taken from contemporary journals 1682-1735. 135 7. Index of contributions to the Acta Eruditorum 1682-1735. 141 1 Introduction In 1990 one of the authors of the present work published The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke. The history of an international learned journal between 1682 and 1707. (Amsterdam & Maarssen, APA-Holland University Press). It was the translation of a Dutch dissertation, which had appeared in 1986. That dissertation was the result of the first detailed survey into the external history of the highlight of the early scholarly periodical press in the German Countries, so far. Together with its successor, The Nova Acta Eruditorum, the periodical lasted for a whole century, from 1682 till 1782. So it became one of the most important vehicles of learned communication of the Enlightenment, not only within the German Countries, but across the entire Republic of Letters. The journal was presented to the world as a product of collective authorship by the Collectores Actorum Eruditorum. But in reality the management of the publication rested in the hands of the editor-in-chief, from the start till 1707 Otto Mencke, and thereafter his son, Johann Burkhard, who in turn was succeeded by his son Friedrich Otto. -

ORANGE COAL COMPANY ■ TELEPHONES Successors to SPOTTISWOODE-CUSACK CO

50 So. Essex Ave., Orange, N.J. ORANGE COAL COMPANY ■ TELEPHONES Successors to SPOTTISWOODE-CUSACK CO. Koppers Coke OR. 3-0446 -3-0032 ORANGES DIRECTORY— 1950 461 Egner Ehrlich ? ;;v — Bertha A wid George A r (7) 120 Chestnut EO — Ottilie wid Nathan h 13 Vernon ter EO — Frederick A Jr (Ruth S) acct N Y h 145 High WO — Otto H (Edna) tchr NY h (6B) 410 Prospect EO — Joan M tchr Montclair r 7 McKinley av WO — Paul (Beatrice) (West Orange Hardware & Supply) 484 — Lucille J r 237 Washington Valley rd WO h (204) 310 N Day O ■ — Philip (Anna L ) h 57 Warrington pi EO — Richard H (Helen) asst mgr 587 Central av EO h at NY — Sophie H r (7) 120 Chestnut EO — Richard J (Kathryn H) buyer NY h (1C) 29 S Munn av Egnezzo Anthony (Mary) platformman Newark h 247 Cleve EO land 0 — Robert W (Katherine L ) eng N Y h 21 Glenview dr WO — Frank r 247 Cleveland O — Samuel (Frances) elk Newark h (5) 10 Mitchell pi EO — Frank Jr (Nellie) mech h 89 S Day 0 — Walter M (Florence B) sis eng NY h 15 Woodhill dr M Egnozzi Frank died Jan 6 1948 age 67 — William (Adele) physician Newark h 432 Harding dr SO — Mary wid Frank h 333 Elizabeth O — William (Ruth R) slsman NY h 538 Academy M Egon Wihlberg elk Newark r 47 Westcott EO Ehrmann Edward J (Dorothy M) (Erhmann’s Market) 52 S Ehasz Frank (Margaret) mach h 96 N 17th EO Harrison EO h 259 S Burnet EO Ehle Edward B (Mary Jane) mgr Jersey City h 86 Watson — Edward J Jr emp 52 S Harrison EO r 259 S Burnet EO M av EO — George J (Carolyn M) meats Newark h 3 Holland rd SO ; Ehlers Byron D (Marjorie B) asst counsel PruInsCo -

Click Here to Search to Get Phone Data Faster, Please Click to Search

Click here to search To get phone data faster, please click to search button! (514) 321-3535 J Lepine Montreal-nord,4976 Rue De Bayonne More info (514) 321-2416 C Sabia Saint-leonard,6075 Rue Pontbriand More info (514) 321-5021 M-b Pepin Montreal-nord,4445 Boul Henri-bourassa E More info (514) 321-0690 Available Data Avaiable More info (514) 321-8875 M Guarneri Montreal-nord,11220 Av De Paris More info (514) 321-3356 Available Data Avaiable More info (514) 321-7820 R Mancini Montreal-nord,11743 Boul Rolland More info (514) 321-0822 Cosimo Di Bello Montreal,3427 Rue Champdore More info (514) 321-2756 Available Data Avaiable More info (514) 321-8409 Available Data Avaiable More info (514) 321-5238 Available Data Avaiable More info (514) 321-0440 Maurice Guerin Montreal,3295 Gouin E More info (514) 321-1945 Available Data Avaiable More info (514) 321-6770 Available Data Avaiable More info (514) 321-9924 Available Data Avaiable More info (514) 321-0784 G Somoza Montreal-nord,10885 Av Des Recollets More info (514) 321-1510 Available Data Avaiable More info (514) 321-3860 Available Data Avaiable More info (514) 321-1963 Available Data Avaiable More info (514) 321-6434 Available Data Avaiable More info (514) 321-6393 Available Data Avaiable More info (514) 321-1401 M Jaakik Saint-leonard,8687 Rue De Nevers More info (514) 321-7637 Available Data Avaiable More info (514) 321-6228 Available Data Avaiable More info (514) 321-5447 Bernard Prevost Montreal-nord,6894 Boul Gouin E More info (514) 321-3489 Available Data Avaiable More info (514) 321-7220 -

Fenestella Dentro L'arte Medievale / Inside Medieval Art

Fenestella Dentro l'arte medievale / Inside Medieval Art I – 2020 Fenestella è una rivista ad accesso aperto sottoposta a revisione reciprocamente anonima Fenestella is Double-blind peer-reviewed Open Access Journal Editore / Publisher Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Direttore / Editor Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano) Comitato editoriale / Editorial staff Mauro della Valle (Università degli Studi di Milano) Simona Moretti (Università IULM, Milano) Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano) Assistente editoriale / Editorial Assistant Andrea Torno Ginnasi (Università degli Studi di Milano) Comitato scientifico / Editorial board Marcello Angheben (Université de Poitiers, CESCM) Xavier Barral i Altet (Université de Rennes 2, Università Ca’ Foscari di Venezia) Giulia Bordi (Università degli Studi Roma Tre) Manuel Castiñeiras (Universitat Autònoma de Barcelona) Sible De Blaauw (Radboud University Nijmegen) Albert Dietl (Universität Regensburg) Manuela Gianandrea (Sapienza Università di Roma) Søren Kaspersen (University of Copenhagen – emeritus) Miodrag Marković (University of Belgrade) John Mitchell (University of East Anglia) Giulia Orofino (Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) Valentino Pace (già Università degli Studi di Udine) Paolo Piva (Università degli Studi di Milano) José María Salvador González (Universidad Complutense de Madrid) Wolfgang Schenkluhn (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg, ERZ) Contatti / Contact us Università degli Studi di -

Fonti Aragonesi

TESTI E DOCUMENTI DI STORIA NAPOLETANA PUBBLICATI DALL-'ACCADEMIA PONTANIANA SERIE II VOLUME PRIMO FONTI ARAGONESI A CURA DEGLI ARCHIVISTI NAPOLETANI I NAPOLI PRESSO L'ACCADEMIA MCMLVII IL REGISTRO "PRIVILEGIORU.M SU.M.MARIAE XLIII,, (1421 · 1450) FRAMMENTI DI CEDOLE DELLA TESORERIA DI ALFONSO I (1437 . 1454) A CURA DI JOLE MAZZOLENI Gli atti della Cancelleria e quelli degli altri uffici del regno aragonese di Napoli avevano subìto 6.no ai nostri giorni danni e mutilazioni ancora più gravi che non le scritture della precedente Cancelleria angioina. I registri di Alfonso il Magnanimo dopo la sua morte ave vano raggiunto l'Archivio· della Corona d'Aragona a Barcel1ona. Quelli dei suoi successori erano rimasti in gran parte distrutti, sì durante la rivoluzione del 1647 come nell'altra del 1701. E in fine il vandalico incendio del deposito di guerra dell'Archivio di Stato di Napoli, il 30 settembre 1943, distrusse quasi del tutto quel non molto che era stato precedentemente .salvato. Tuttavia molti volumi che, nella confusione del frettoloso tra sferimento delle carte durante l'ultima guerra, erano rimasti nel- 1'Archivio; gli atti di alcune serie, specie della Camera della Som maria, rimasti ugualmente in sede; gli originali di vari archivi privati depositati dopo la guerra nel nostro Archivio di Stato, co stituivano un cospicuo, sebben frammentario, complesso di atti, la cui rarefazione aveva reso. più preziosi e meritevoli di essere stu~ diati e pubblicati. Una accurata indagine in tutte le nostre fonti archivistiche, diretta dal1a prof. Jole Mazzoleni, che con mio ve.ro compiacimento ho veduto succedermi nel1a direzione degli Archivi napoletani, condotta con ogni diligenza dal coadiutore Alfonso Silvestri, e poi dal Direttore prof. -

The Authors and Reviewers of the Acta Eruditorum 1682

Acta Eruditorum The authors and reviewers of the Acta Eruditorum 1682 – 1735 by A.H. Laeven and L.J.M. Laeven-Aretz Electronic Publication Molenhoek, The Netherlands, 2014 Contents Introduction 2 1. The Collectores Actorum Eruditorum: the choice of collectivity. 4 2. The finding of five annotated copies of the Acta. 5 3. Discovering the authors of the individual contributions. 8 4. List of reviews and reviewers 1682-1735. 11 5. List of articles and their submitters 1682-1735. 124 6. List of articles taken from contemporary journals 1682-1735. 135 7. Index of contributions to the Acta Eruditorum 1682-1735. 141 1 Introduction In 1990 one of the authors of the present work published The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke. The history of an international learned journal between 1682 and 1707. (Amsterdam & Maarssen, APA-Holland University Press). It was the translation of a Dutch dissertation, which had appeared in 1986. That dissertation was the result of the first detailed survey into the external history of the highlight of the early scholarly periodical press in the German Countries, so far. Together with its successor, The Nova Acta Eruditorum, the periodical lasted for a whole century, from 1682 till 1782. So it became one of the most important vehicles of learned communication of the Enlightenment, not only within the German Countries, but across the entire Republic of Letters. The journal was presented to the world as a product of collective authorship by the Collectores Actorum Eruditorum. But in reality the management of the publication rested in the hands of the editor-in-chief, from the start till 1707 Otto Mencke, and thereafter his son, Johann Burkhard, who in turn was succeeded by his son Friedrich Otto. -

L'archivio Della Commissione Soccorsi

COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI 111 L’ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE SOCCORSI (1939-1958) Inventario a cura di FRANCESCA DI GIOVANNI – GIUSEPPINA ROSELLI TOMO 3 CITTÀ DEL VATICANO ARCHIVIO SEGRETO VATICANO 2019 COLLECTANEA ARCHIVI VATICANI, 111 ISBN 978-88-98638-13-0 TUTTI I DIRITTI RISERVATI © 2019 by Archivio Segreto Vaticano SEGR. STATO, COMMISSIONE SOCCORSI INDICE DEI NOMI Avvertenza I numeri in cifre romane rinviano alle pagine introduttive, quelli in cifre arabiche alle pagine dell’in- ventario. Per i toponimi si è utilizzato il carattere corsivo al fine di distinguerli graficamente dai nomi di persona. Tra parentesi tonde per le località italiane è stata indicata la provincia di appartenenza, mentre per quelle straniere è stato inserito il riferimento allo Stato secondo la attuale situazione politica. Tra vir- golette alte sono riportati i nomi di giornali e riviste. Per le sigle degli ordini religiosi maschili e femminili si rimanda all’Annuario Pontificio. Abbreviazioni ab. = abate/abbadessa mil. = militare/i amb. = ambasciatore min. = ministro/i amm. = amministratore mon. = monastero ap. = apostolico/a mons.= monsignore arch. = architetto naz. = nazionale arcipr. = arciprete nunz. = nunziatura arciv. = arcivescovo on. = onorevole ass. = associazione/i osp. = ospedale avv.= avvocato p. = padre can. =canonico parr. = parroco canc. = cancelliere pont. = pontificio/a capp. = cappellano/i pref. = prefetto card. = cardinale prep. = preposito cav. = cavaliere/i pres. = presidente/ssa col. = colonnello princ. = principe/essa coll. = collegio proc. = procuratore/trice comm. = commendatore prof. = professore/essa commis. = commissario provinc. = provinciale congr. = congregazione/i rappr. = rappresentante/i conv. = convento reg. = regionale cons. = console rett. = rettore del. = delegato/a rev. = reverendo deleg. = delegazione sac. = sacerdote dir.= direttore/rice segr. -

INDEX GENERALIS ACTORUM (An

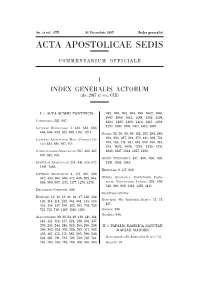

An. et vol. CIX 31 Decembris 2017 (Index generalis) ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E I INDEX GENERALIS ACTORUM (AN. 2017 ET VOL. CIX) I – ACTA SUMMI PONTIFICIS 982, 989, 992, 995, 999, 1002, 1005, 1007, 1009, 1015, 1188, 1192, 1198, CONSISTORia: 551, 687. 1204, 1206, 1209, 1212, 1215, 1294, 1297, 1300, 1303, 1307, 1310, 1313. LITTERAE DECRETALES: 1, 431, 553, 556, 689, 694, 823, 827, 895, 1167, 1271. NUNTii: 55, 58, 65, 68, 162, 163, 284, 289, 294, 385, 387, 394, 479, 481, 604, 761, LITTERAE APOSTOLicaE MOTU PROPRIO DA- 765, 768, 774, 847, 851, 853, 855, 918, TAE: 335, 831, 967, 971. 924, 1022, 1025, 1224, 1229, 1317, CONSTITUTIONES APOSTOLicaE: 207, 435, 437, 1320, 1327, 1324, 1327, 1333. 697, 837, 975. NUNTii TELEVISIFici: 487, 490, 926, 928, EPISTULAE APOSTOLicaE: 214, 441, 576, 977, 1231, 1339, 1342. 1181, 1285. EPISTULAE: 9, 117, 349. LITTERAE APOSTOLicaE: 4, 111, 210, 339, 342, 439, 560, 563, 572, 698, 838, 844, ITINERA APOSTOLica, VISITATIONES PASTO- 899, 903, 907, 1171, 1177, 1275, 1278. RALES, VISITATIONES, ITINERA: 332, 428, 549, 680, 806, 1163, 1266, 1411. DECLARATIO COmmUNIS: 508. SECRETARia STATUS: HOmiLiaE: 13, 16, 18, 21, 24, 27, 120, 122, 125, 215, 218, 222, 351, 354, 445, 449, Rescripta « Ex Audientia Ss.mi »: 72, 73, 451, 455, 457, 460, 462, 581, 704, 710, 167. 713, 715, 718, 1183, 1185, 1291. Statuta: 296. Nuntius: 646. ALLOCUTIONES: 30, 32, 34, 49, 129, 141, 144, 146, 151, 154, 157, 224, 228, 231, 237, 239, 241, 244, 245, 249, 255, 256, 258, II – PAPALIS BASILICA SANCTAE 260, 263, 265, 357, 359, 363, 371, 382, MARIAE MAIORIS 465, 467, 473, 476, 583, 585, 588, 590, 596, 601, 721, 723, 725, 729, 738, 744, Rescriptum « Ex Audientia Ss.mi »: 74. -

Quotquot Invenire Posset: Inventiones and Historical Memory in Southern Italy, C

Quotquot invenire posset: Inventiones and Historical Memory in Southern Italy, c. 900-1150 by Bridget Kathryn Riley A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Bridget Riley 2020 Quotquot invenire posset: Inventiones and Historical Memory in Southern Italy, c. 900-1150 Bridget Riley Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2020 Abstract This dissertation examines inventiones, that is narratives of relic discoveries, written in southern Italy between the tenth and twelfth centuries. During this period, communities dealt with sweeping changes brought on by political upheaval, invasion, and ecclesiastical reforms. Several inventiones written concomitantly to these events have received little scholarly attention. This dissertation has two goals: to enhance our understanding of the genre in general and to explore further the local circumstances that prompted their composition and copying. The following four case studies pertain to Christian communities in Naples, Benevento, and Larino, and the abbey of San Vincenzo al Volturno respectively. This dissertation argues that, because of their “inventive” nature, these sources were powerful means of writing and rewriting history and, more often than not, the exercise of historical memory fueled their production. In particular, this dissertation contends that in eleventh-and twelfth-century southern Italy, as communities underwent the transition from Lombard to Norman authorities, the memory of the Lombard lords of the past was utilized in inventiones as a powerful tool to rewrite the identity of a community as it negotiated the changing political and ecclesiastical landscape. Furthermore, this dissertation argues that because of the devotional nature of inventiones, typically composed for use in the liturgy and thus potentially exposed to a large public, the history encoded within these sources ii was made all the more powerful.