Bal Des Vampires

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

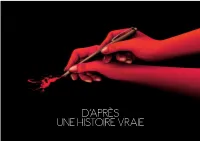

D-Apres-Une-Histoire-Vraie-Dossier-De

WASSIM BÉJI PRÉSENTE EMMANUELLE EVA SEIGNER GREEN UN FILM DE ROMAN POLANSKI SCÉNARIO OLIVIER ASSAYAS ET ROMAN POLANSKI D’APRÈS LE ROMAN DE DELPHINE DE VIGAN, ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS MUSIQUE ALEXANDRE DESPLAT DISTRIBUTION DURÉE : 1H40 PRESSE MARS FILMS ANDRÉ-PAUL RICCI ET TONY ARNOUX ER 66, RUE DE MIROMESNIL SORTIE LE 1 NOVEMBRE 6, PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS 75008 PARIS TÉL. : 01 56 43 67 20 TÉL. : 01 49 53 04 20 [email protected] PHOTOS ET DOSSIER DE PRESSE TÉLÉCHARGEABLES SUR WWW.MARSFILMS.COM [email protected] SYNOPSIS Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s’attache à Elle, se confie, s’abandonne. Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ? ENTRETIEN AVEC ROMAN POLANSKI D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE est tiré du roman de Delphine Était-ce la seule raison ? Le livre de Delphine de Vigan Pensiez-vous déjà au couple formé par Emmanuelle Seigner de Vigan. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce récit ? contient beaucoup de vos thèmes de prédilection : ce et Eva Green pour les interpréter ? jeu de miroirs entre réalité et fiction qui anime les deux Je n’avais lu aucun des livres de Delphine de Vigan. -

Discurso E(M) Imagem Sobre O Feminino: O Sujeito Nas Telas

JONATHAN RAPHAEL BERTASSI DA SILVA DISCURSO E(M) IMAGEM SOBRE O FEMININO: O SUJEITO NAS TELAS Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Ciências, Área: Psicologia. Orientadora: Profª Drª Lucília Maria Sousa Romão Ribeirão Preto 2012 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Silva, Jonathan Raphael Bertassi da Discurso e(m) imagem sobre o feminino: o sujeito nas telas. Ribeirão Preto, 2010. 220 p. : il. ; 30 cm Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Psicologia. Orientador: Romão, Lucília Maria Sousa. 1. Análise do Discurso. 2. Cinema. 3. Feminino. 4. Sexualidade. 5. Imaginário. FOLHA DE APROVAÇÃO Nome: SILVA, Jonathan Raphael Bertassi da Título: Discurso e(m) imagem sobre o feminino: o sujeito nas telas Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Ciências, Área: Psicologia. Aprovado em: __________/__________/ __________ Banca Examinadora Prof. Dr._________________________________________________________________ Instituição:______________________________Assinatura:________________________ Prof. Dr._________________________________________________________________ Instituição:______________________________Assinatura:________________________ -

Clockwork Gente Di Cinema Collana Diretta Da Augusto Sainati

Clockwork gente di cinema Collana diretta da Augusto Sainati Comitato scientifico Sandro Bernardi, Italo Moscati, Ranieri Polese 1.1. ClaudioClaudio Carabba,Carabba, GiovanniGiovanni M.M. RossiRossi (a(a curacura di),di), LaLa vocevoce didi dentro.dentro. IlIl cinemacinema didi ToniToni ServilloServillo,, 2012,2012, pp.pp. 126,126, ill.ill. 2.2. DanieleDaniele Dottorini,Dottorini, FilmareFilmare dall’abisso.dall’abisso. SulSul cinemacinema didi JamesJames CameronCameron,, 2013,2013, pp.pp. 132,132, ill.ill. 3.3. GabrieleGabriele Rizza,Rizza, ChiaraChiara TognolottiTognolotti (a(a curacura di),di), IlIl grandegrande incantatore.incantatore. IlIl cinemacinema didi TerryTerry GilliamGilliam,, 2013,2013, pp.pp. 128,128, ill.ill. 4.4. MarcoMarco Luceri,Luceri, LuigiLuigi NepiNepi (a(a curacura di),di), L’uomoL’uomo deidei sogni.sogni. IlIl cinemacinema didi GiuseppeGiuseppe TornatoreTornatore,, 2014,2014, pp.pp. 128,128, ill.ill. 5.5. LuciaLucia DiDi Girolamo,Girolamo, PerPer amoreamore ee perper gioco.gioco. SulSul cinemacinema didi PedroPedro AlmoAlmo-- dovardovar,, 2015,2015, pp.pp. 160,160, ill.ill. 6.6. EdoardoEdoardo BecattiniBecattini (a(a curacura di),di), CuoreCuore didi tenebra.tenebra. IlIl cinemacinema didi DarioDario ArgentoArgento,, 2015,2015, pp.pp. 128,128, ill.ill. 7.7. IveliseIvelise Perniola,Perniola, GilloGillo PontecorvoPontecorvo oo deldel cinemacinema necessarionecessario,, 2016,2016, pp.pp. 136,136, ill.ill. 8.8. DanielaDaniela BrogiBrogi (a(a curacura di),di), LaLa donnadonna visibile.visibile. IlIl cinemacinema didi StefaniaStefania SandrelliSandrelli,, 2016,2016, pp.pp. 144,144, ill.ill. 9.9. GiovanniGiovanni M.M. Rossi,Rossi, MarcoMarco VanelliVanelli (a(a curacura di),di), PianiPiani didi luce.luce. LaLa cinecine-- matografiamatografia didi VittorioVittorio StoraroStoraro,, 2017,2017, pp.pp. 126,126, ill.ill. -

Filmmuseum Im Münchner Stadtmuseum · St.-Jakobs-Platz 1 · 80331 München · Tel 089/233 96450 Donnerstag, 7

Donnerstag, 31. August 2017 19.00 Internationale Koshu saho Tōkyō kembutsu Seite 3 Stummfilmtage (Wie man sich in Tokio benimmt) JP 1926 | Kaname Mori | 57 min | OmeU | \ Masako Ohta La chute de la maison Usher (Der Untergang des Hauses Usher) FR 1928 | Jean Epstein | 62 min | OmU | \ Joachim Bärenz 2 Stefan Drößler Freitag, 1. September 2017 18.30 Internationale Peau de pêche (Pfirsichhaut) Seite 3 Stummfilmtage FR 1929 | Jean Benoît-Lévy, Marie Epstein | 89 min | OmU | \ Richard Siedhoff 21.00 Internationale The Goat (Der Sündenbock) Seite 4 Stummfilmtage USA 1921 | Buster Keaton, Malcolm St. Clair | 20 min | OF The Informer (Die Nacht nach dem Verrat) GB 1929 | Arthur Robison | 83 min | OF | \ Joachim Bärenz Samstag, 2. September 2017 18.30 Internationale Die kleine Veronika Seite 4 Stummfilmtage AT 1930 | Robert Land | 82 min | \ Joachim Bärenz 21.00 Internationale Frankenstein Seite 4 Stummfilmtage USA 1910 | J. Searle Dawley | 16 min | OF Branding Broadway USA 1918 | William S. Hart | 59 min | OF | \ Richard Siedhoff Sonntag, 3. September 2017 18.30 Internationale Zhi Guo Yuan (Romanze eines Obsthändlers) Seite 4 Stummfilmtage China 1922 | Shichuan Zhang | 22 min | OmU Hříchy lásky (Sünden der Liebe) CS 1929 | Karel Lamač | 73 min | OmU | \ Richard Siedhoff 21.00 Internationale Alice's Egg Plant (Alices Hühnerfarm) Seite 5 Stummfilmtage USA 1925 | Walt Disney | 9 min | OF Der Adjutant des Zaren DE 1929 | Vladimir Strijewskij | 98 min | dän.OmU | \ Günter A. Buchwald Dienstag, 5. September 2017 18.30 Internationale The American Venus – Trailer Seite 5 Stummfilmtage USA 1926 | Frank Tuttle | 2 min | OF A Woman of the World (Eine Frau von Welt) USA 1925 | Malcolm St. -

Hofstra University Film Library Holdings

Hofstra University Film Library Holdings TITLE PUBLICATION INFORMATION NUMBER DATE LANG 1-800-INDIA Mitra Films and Thirteen/WNET New York producer, Anna Cater director, Safina Uberoi. VD-1181 c2006. eng 1 giant leap Palm Pictures. VD-825 2001 und 1 on 1 V-5489 c2002. eng 3 films by Louis Malle Nouvelles Editions de Films written and directed by Louis Malle. VD-1340 2006 fre produced by Argosy Pictures Corporation, a Metro-Goldwyn-Mayer picture [presented by] 3 godfathers John Ford and Merian C. Cooper produced by John Ford and Merian C. Cooper screenplay VD-1348 [2006] eng by Laurence Stallings and Frank S. Nugent directed by John Ford. Lions Gate Films, Inc. producer, Robert Altman writer, Robert Altman director, Robert 3 women VD-1333 [2004] eng Altman. Filmocom Productions with participation of the Russian Federation Ministry of Culture and financial support of the Hubert Balls Fund of the International Filmfestival Rotterdam 4 VD-1704 2006 rus produced by Yelena Yatsura concept and story by Vladimir Sorokin, Ilya Khrzhanovsky screenplay by Vladimir Sorokin directed by Ilya Khrzhanovsky. a film by Kartemquin Educational Films CPB producer/director, Maria Finitzo co- 5 girls V-5767 2001 eng producer/editor, David E. Simpson. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. ita Flaiano, Brunello Rondi. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. -

A Roman Polanski Film with Jodie Foster Kate

a Roman Polanski film CARNAGE with Jodie Foster Kate Winslet Christoph Waltz John C. Reilly directed by Roman Polanski Runtime: 79’ 1 CARNAGE CAST Jodie Foster Penelope Longstreet Kate Winslet Nancy Cowen Christoph Waltz Alan Cowen John C. Reilly Michael Longstreet ********* CREW ROMAN POLANSKI / Director, / Co-screenwriter / Co-producer YASMINA REZA / Co-screenwriter HERVE DE LUZE / Editor PAWEL EDELMAN / Director of Photography 2 CARNAGE SYNOPSIS A showdown between two kids: about eleven, in a local playground. Swollen lips, broken teeth... Now the parents of the “victim” have invited the parents of the “bully” to their apartment to sort if out. Cordial banter gradually develops a razor-sharp edge as all four parents reveal their laughable contradictions and grotesque prejudices. None of them will escape the ensuing carnage. PRODUCTION STORY Carnage stars Academy Award-winner Kate Winslet (Mildred Pierce, The Reader) and Academy Award-winner Christoph Waltz (Water for Elephants, Inglourious Basterds) as husband and wife Nancy and Alan, opposite Academy Award-winner Jodie Foster (Panic Room, The Silence of the Lambs) and John C. Reilly (We Need to Talk About Kevin, Magnolia) as Penelope and Michael, respectively. Yasmina Reza joined Roman Polanski in adapting her play “The God of Carnage” for the screen. Said Ben Said (The Witnesses, Love Crime) produced the film through SBS Productions. Carnage is a French-German-Polish-Spanish co-production between SBS Productions, Constantin Film Produktion and SPI Poland and Versàtil Cinema. Other production credits include: Pawel Edelman (The Ghost Writer, The Pianist) as director of photography; Academy Award-winner Dean Tavoularis (The Godfather, Apocalypse Now) as production designer; costume designer Milena Canonero, Academy Award- winner for Marie Antoinette, Barry Lyndon and Chariots of Fire; Academy Award- winner Didier Lavergne (The Ghost Writer, La Vie en Rose) as make-up designer and Hervé de Luze (The Ghost Writer, The Pianist) as editor. -

Le Bal Des Vampires N’Est Pas Sit Constamment À Mener De Pair Tion

LE BAL DES VAMPIRES The Fearless Vampires Killers DE ROMAN POLANSKI FICHE TECHNIQUE GRANDE-BRETAGNE - 1967 - 1h45 fi che fi lm che fi fi Réalisateur : Roman Polanski Scénario : Roman Polanski & Gérard Brach Image : Douglas Slocombe Montage : Alistair McIntyre Musique : Krysztof T. Komeda Avec son disciple Alfred, le savant Abronsius parcourt le monde et prétend trouver et combattre les vampires. Interprètes : Dans un village de Transylvanie, des signes certains le SYNOPSIS remplissent d’espoir : des quantités anormales d’ail, la Jack MacGowran fille de l’aubergiste qui vit recluse et cachée, les silences (Professeur Abronsius) de l’aubergiste et de ses clients. Dès la deuxième nuit, la Roman Polanski jeune fille, Sarah, est enlevée. Suivant ses traces, maître (Alfred) et disciple arrivent dans un château. Le Comte qui les reçoit est étrange. Effectivement, dès l’aube, il disparaît, Alfie Bass et va dans la crypte s’endormir dans son cercueil. Ils (Yoine Shagal, l’aubergiste) assistent à la réunion annuelle des vampires, qui doit se Jessie Robbins terminer par un rapas dont Sarah et eux-mêmes seront les (Rebecca, sa femme) victimes… Sharon Tate (Sarah, leur fille) CRITIQUE Ferdy Mayne (Comte von Krolock) Polanski connaît bien et utilise la panoplie du parfait Ian Quarrier amateur de vampirisme (ail, croix, épieu pointu pour vain- cre, les mœurs des vampires, la lâcheté, la terreur sou- (Herbert, son fils) mise, et l’envie sadique qu’ils répandent autour d’eux) ; 1 décors, personnages et situations les bleus, le rouge et les verts la s’élancer vainqueurs à la conquête sont donc repris d’une manière dominante du film ; elle contribue, du monde. -

Le Couteau Dans L'eau, NOZ W WODZIE 28/04/2015 17:00

Le Couteau dans l'eau, NOZ W WODZIE 28/04/2015 17:00 ANALYSE 2004 NOZ W WODZIE LE COUTEAU DANS L'EAU (1962) de Roman Polanski Ressource pédagogique: http://www.roman- polanski.net De la responsabilité LE COUTEAU DANS L’EAU, 1962 de ROMAN POLANSKI par Alexandre Tylski, Université Toulouse II « C'est avec son couteau qu'il coupait le pain dur (...) c'est avec son couteau qu'il grattait les fruits pourris (...) c'est avec son couteau qu'il se taillait des bâtons de voyage (...) c'est avec son couteau qu'il exerçait tous les arts de la vie. » (Anatole France, in Le Mannequin d'osier, OE., t. XI). Les réactions face au COUTEAU DANS L'EAU Avant même sa sortie en salles en Pologne, LE COUTEAU DANS L'EAU est unanimement incompris (exception faite de « Polityka »). La revue des jeunesses communistes, « Drapeau de la Jeunesse », publie un texte fort négatif à l’encontre du film : « Rien ne nous touche particulièrement. Le réalisateur n’a rien d’intéressant à nous dire sur l’homme contemporain…» N’appréciant guère l’identité pour le moins libre et cosmopolite de Polanski dans une Pologne puritaine, un autre critique va plus loin et écrit : « Tout ce que Polanski possède en fait de diplôme de cinéma, c’est un permis de conduire international ! » Au final, devant pareille contre-publicité, le groupe Kamera sort LE COUTEAU DANS L'EAU fort timidement, sans même de première. Polanski, dépité, quitte la Pologne. Pour cette raison-là, mais aussi pour file:///Users/Lenou/Documents/%20wip%20(Filmo)/C_Polansk…20Couteau%20dans%20l'eau,%20NOZ%20W%20WODZIE.webarchive Page 1 sur 14 Le Couteau dans l'eau, NOZ W WODZIE 28/04/2015 17:00 bien d’autres encore, il ne tournera plus jamais de film en Pologne – jusqu’au Pianiste quelques quarante ans plus tard. -

Roman Polanski Pathé Présente / Presents

UN FILM DE / A FILM BY ROMAN POLANSKI PATHÉ PRÉSENTE / PRESENTS UN FILM DE / A FILM BY ROMAN POLANSKI AVEC / WITH NASTASSJA KINSKI PETER FIRTH LEIGH LAWSON ET / AND JOHN COLLIN DAVID MARKHAM ROSEMARY MARTIN RICHARD PEARSON CAROLYN PICKLES PASCALE DE BOYSSON INTERNATIONAL SALES PATHÉ ARIELLE DOMBASLE PARIS OFFICE SCÉNARIO / SCREENPLAY BY 2, rue Lamennais - 75008 Paris - France Tel: +33 1 71 72 33 05 GÉRARD BRACH ROMAN POLANSKI JOHN BROWNJOHN DISTRIBUTION PATHÉ LONDON OFFICE D’APRÈS LE ROMAN «TESS D’URBERVILLE» DE THOMAS HARDY 2, rue Lamennais 6 Ramillies Street - London W1F 7TY - UK 75008 Paris Tel: +44 207 462 4429 BASED ON THE NOVEL “TESS OF THE D’URBERVILLES” BY THOMAS HARDY France Tél. : 01 71 72 30 00 www.patheinternational.com PRODUIT PAR / PRODUCED BY www.pathefilms.com [email protected] CLAUDE BERRI SYNOPSIS THE STORY ans l’Angleterre du XIXe siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield, découvre par hasard D qu’il est le dernier descendant d’une grande famille d’aristocrates. Motivé par le profit qu’il pourrait tirer de cette noblesse perdue, Durbeyfield envoie sa fille aînée, Tess, se réclamer de cette parenté chez la riche famille des d’Urberville. Le jeune Alec d’Urberville, charmé par la beauté de sa «délicieuse cousine», accepte de l’employer et met tout en œuvre pour la séduire. Tess finit par céder aux avances d’Alec et, enceinte, retourne chez ses parents où elle donne naissance à un enfant qui meurt peu de temps après. Fuyant son destin, Tess s’enfuit de son village et trouve un emploi dans une ferme où personne ne connaît son malheur. -

Etiudy Romana Polańskiego ISSN 1731-450X

marek hendrykowski Images vol. IX/no.17-18 Poznań 2011 Etiudy Romana Polańskiego ISSN 1731-450x Kiedy w 1954 roku, po zdaniu egzaminu, 21-letni Roman (Ro- muald) Polański pojawił się w łódzkiej Szkole Filmowej jako student I roku reżyserii, nie był postacią nikomu nieznaną. W hierarchii panu- jącej wówczas na uczelni i wśród studentów, na samym początku musiał co prawda dobijać się o uznanie wśród starszych roczników, ale po pewnym czasie jego pozycja w środowisku stała się czymś oczywi- stym i niekwestionowanym, zarówno pod względem towarzyskim, jak i artystycznym. Romek od początku był kimś. Uważano go wtedy bez porównania bardziej za aktora niż reży- sera. Nic dziwnego, bowiem nie było wśród studentów PWSF nikogo, kto legitymowałby się tyloma rolami i epizodami zagranymi począt- kowo w teatrze, potem w filmie. Jako ktoś wielce uzdolniony i obiecu- jący, został zaprotegowany przez wykładowcę Szkoły Antoniego Boh- dziewicza, który zobaczył go po raz pierwszy na scenie w tytułowej roli w socrealistycznym przedstawieniu Syn pułku w Teatrze Młodego Wi- dza (1953). Polański – jeszcze nie będąc studentem Szkoły Filmowej – pojechał na plan filmowy do Bielska-Białej i zagrał u Konrada Nałę- ckiego w drugiej noweli Trzech opowieści (1953). Tam właśnie poznał znakomitego operatora Jerzego Lipmana. To on otworzył Polańskie- mu oczy na kino i sztukę filmową, pierwszy wprowadził go w jej arka- na, a także sprawił, że rok później Andrzej Wajda powierzył mu rolę Mundka w swoim debiucie Pokolenie (1954). Gdy tylko znalazł się w Łodzi na Targowej, jego talenty aktor- skie zostały natychmiast zagospodarowane zarówno w profesjonalnej kinematografii, jak i na potrzeby etiud studenckich. -

EL SECRETO DE EDUCAR the SECRET of EDUCATING Dirigido Por/Directed by SONIA TERCERO RAMIRO

EL SECRETO DE EDUCAR THE SECRET OF EDUCATING Dirigido por/Directed by SONIA TERCERO RAMIRO Productora/Production Company: TIME ZONE, S.L. Tutor, 19. 6º Dcha. 28008 Madrid. Tel.: +34 915411122 / +34 629302932. www.timezoneproducciones.com ; [email protected] Director: SONIA TERCERO RAMIRO. Dirección de producción/Line Producer: SONIA TERCERO RAMIRO. Guión/Screenplay: SONIA TERCERO RAMIRO. Cámaras/Camera Operators: EDUARDO MANGADA, JAVIER ROA, JULIÁN MUÑOZ, DIEGO CORTÉS. Música/Score: JAVIER CAMPILLO. Montaje/Editing: CARMEN MANZANERA. Sonido directo/Sound Mixer: JOSÉ DEL POZO. Mezclas/Re-recording Mixer: JOSÉ DEL POZO. Supervisión postproducción/Post-Production Supervisor: EL DIVÁN PRODUCCIONES. Realización / Set Director: HORACIO MARTÍN. Asesora de Historia / History Consultant: ELENA GALLEGO. Piano: CARMEN YEPES. Documentación/Research: SONIA TERCERO RAMIRO. DOCUMENTAL/DOCUMENTARY Entrevistas//Interviews, MERCEDES CABRERA, JAVIER MARÍAS, IGNACIO YEPES, MARÍA CIFUENTES, ELVIRA ONTAÑÓN, JERÓNIMO JUNQUERA, ELENA FLÓREZ, ELENA GALLEGO, JOSÉ MANUEL CAJIGAS, JUAN IGNACIO ENTRECANALES, JOSÉ LUÍS BAULUZ, TERE VELA, CARMEN UGENA, ELENA BERLANGA, ALBERTO LÓPEZ RIBÉ. Largometraje/Feature Film. Digital. Género/Genre: Documental / Documentary. Duración/Running time: 60 minutos. SONIA TERCERO RAMIRO/Filmografía/Filmography: Largometrajes/Feature films: l 2011 - LA ESCUELA OLVIDADA ; EL SECRETO DE EDUCAR l 2012 - HUELLAS EN EL CIELO, JORGE LORING Y LA ODISEA DEL ZEPELIN (codirigido con Susan Youdelman) Tres mujeres, Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro, antiguas maestras del Instituto-Escuela, herederas del sistema pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza y del Instituto-Escuela, deciden fundar un colegio recién terminada la guerra civil española. Ese colegio se llamará Estudio, abre sus puertas en plena dictadura, enero de 1940, en la pequeña sede del chalecito de la calle Oquendo. -

Introduction

INTRODUCTION Comprising a film retrospective, a gallery exhibition, live concerts, and a panel discussion, Jazz Score celebrates some of the best original jazz composed for the cinema from the 1950s to the present. The film retrospective opens on April 17 with director Arthur Penn introducing a weeklong theatrical run of his 1965 film Mickey One, featuring Warren Beatty and a score by Eddie Sauter with saxophone solos by Stan Getz. It continues with fiction and documentary films, and experimental and animated shorts from countries as far ranging as France, Brazil, Japan, South Africa, and the United States. In 1951, Alex North’s music for Elia Kazan’s A Streetcar Named Desire opened up jazz scoring to a new generation of composers, including Elmer Bernstein, Duke Ellington, Bernard Herrmann, Quincy Jones, Henry Mancini, and Lalo Schifrin. Significantly, this development coincided with the breakup of the Hollywood studio system, and with the commercial and artistic success of inde- pendent film directors like John Cassavetes Shadows( , 1959, and Too Late Blues, 1961), Shirley Clarke (The Connection, 1962, and The Cool World, 1964), Robert Frank and Alfred Leslie (Pull My Daisy, 1959), and Herbert Danska (Sweet Love, Bitter, 1968), who experimented not only with dramatic themes and film genres, but also with more improvisational forms of postwar jazz like hard bop, free jazz, modal jazz, and Afro-Cuban. This was equally true of New Wave filmmakers and a younger generation of European and Japanese directors in the 1950s and 1960s—including Bernardo Bertolucci, Jean-Luc Godard, Jørgen Leth, American expatriate Joseph Losey, Louis Malle, Mikio Naruse, Roman Polanski, Jerzy Skolimowski, and Roger Vadim—who enlisted such seminal artists as Gato Barbieri, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Krzysztof Komeda, John Lewis and the Modern Jazz Quartet, Thelonious Monk, Bud Powell, Tôru Takemitsu, and others to compose jazz scores that would reinforce or provide a counterpoint to their dis- jointed imagery.