Regione Umbria PARCO REGIONALE DEL MONTE CUCCO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Umbria Estate 2021

itinerari estivi umbria di cultura estate sostenibile 2021 Ideazione e amministrazione / Lucia Fiumi Direzione artistica / Gianluca Liberali Direttore di produzione grandi eventi / Marco Ghirga Direttrici di produzione / Benedetta Baldelli / Sofia Zecca Servizi di facchinaggio e logistica / B-Labor Segreteria / Georgiana Celina Dutu / Linda Murro / Ylenia Pepe Assistente di amministrazione / Serena Sorrentino Selezione Letteraria Libri in Cammino / Giovanni Dozzini / Paola Boschi Identità visiva / Fattoria Creativa Ufficio Stampa / Francesca Cecchini Service audio luci / SPS Audio s.r.l. Servizio sicurezza / Sis investigazioni Servizio macchinista e allestimenti tecnici / JUJI Fotografo / Marco Signoretti Video / Le Fucine Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative anticovid Quattro anni fa, quando è nata l’idea di Suoni Controvento a Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, si è pensato ad un festival della fascia appenninica del Monte Cucco e della grande comunità culturale che la popola. Con il coinvolgimento di Gualdo Tadino e Scheggia e Pascelupo, il progetto ha unito tutta la dorsale appenninica nord-orientale umbra. Si è capito allora che Suoni Controvento poteva trasformarsi da progetto a modello, una via per scoprire il vasto ambiente naturale che circonda i borghi umbri e che rappresenta una miniera di emozioni da esplorare passo dopo passo. Seguendo la geografia regionale si è arrivati a Trevi e Campello sul Clitunno con la fascia olivata, quindi a Norcia, con lo scenario di Forca Canapine, a Narni con il Parco Fluviale sul Nera, a Terni con i resti archeologici di Carsulae e i “Libri in cammino” sui Monti Martani, ad Assisi con il Monte Subasio e ancora ai suggestivi vigneti del Sagrantino e del Grechetto. -

REPORT STUDENTI ISCRITTI DA COMUNI DIVERSI A.S 2021-2022.Pdf

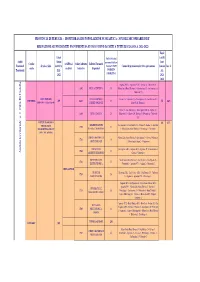

PROVINCIA DI PERUGIA - MONITORAGGIO POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI II° RILEVAZIONE ALUNNI ISCRITTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE (ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI A.S. 2021-2022) Totale Totale TOTALE Iscritti iscritti Ambiti Alunni fuori Ccodice Sedi/Plessi Codice indirizzo Indirizzi Formativi provenienti da fuori Funzionali Scuola e Sede iscritti AS Comune X OGNI Comuni di provenienza/iscritti x ogni comune Comune Inc. % scuola scoalstici formativo frequentati Territoriali 2021- INDIRIZZO A.S. 2022 FORMATIVO 2021- 2022 Anghiari AR (1) - Apecchio PU (2) - Citerna (3) - Monterchi (2) - LI02 LICEO SCIENTIFICO 23 Monta Santa Maria Tiberina (3) - San Giustino (7) - San Sepolcro (2)- Umbertide (3) LICEO "PLINIO IL LICEO SCIENTIFICO Citerna (1) - Umbertide (13) - San Sepolcro (1) - San Giustino (2) - PGPC05000A 499 L103 19 71 14% GIOVANE" - Città di Castello SCIENZE APPLICATE Monte S. M. Tiberina (2) Citerna (3) - San Giustino (4) - San Sepolcro AR (4)- Anghiari (1) - LI01 LICEO CLASSICO 29 Monterchi (1) - Monte S.M. Tiberina (1) - Perugia (2) - Umbertide (13) ISTITUTO ECONOMICO 425 45% AMMINISTRAZIONE San Giustino 11 - San Sepolcro 11 - Citerna 6 - Anghiari 2 - Apecchio TECNOLOGICO IT01 41 "FRANCHETTI-SALVIANI" FINANZA E MARKETING 1 - Monte Santa Maria Tiberina 5 - Pietralunga 1 -Umbertide 4 CITTA' DI CASTELLO CHIMICA MATERIALI E Monte Santa Maria Tiberina 2 - San Giustino 2 - Citerna 2 -Monterchi IT16 10 BIOTECNOLOGIE 1 - Pieve Santo Stefano 2 - Verghereto 1 COSTRUZIONI San Sepolcro AR 1- Anghiari AR 2 - Apecchio PU 2- San Giustino -

Località Disagiate Umbria

Località disagiate Umbria Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap gg. previsti Disagiata Umbria PG CASCIA ATRI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA BUDA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CAPANNE DI ROCCA PORENA 6043 4 Comune DisagiataUmbria PG CASCIA CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASCINE DI OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SAN GIOVANNI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SANTA MARIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CERASOLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CHIAVANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CIVITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLFORCELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE DI AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE GIACONE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLMOTINO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CORONELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FOGLIANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FUSTAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA GIAPPIEDI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA LOGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO DI CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MANIGI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OCOSCE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ONELLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PALMAIOLO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PIANDOLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA POGGIO PRIMOCASO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PURO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ROCCA PORENA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SAN GIORGIO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SANT'ANATOLIA -

Fabio Giovannini Responsabile Del Servizio Edilizia E Protezione Civile Convenzionato Tra I Comuni Di Costacciaro, Fossato Di Vi

Curriculum Vitae Fabio Giovannini INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Giovannini Via Badia di Sitria, 11 – 06027 Scheggia e Pascelupo (Pg) - Italy Tel. Uff.: 0759172730 – Fax Uff.: 0759170647 Mail personale: [email protected] Mail ufficio: [email protected] Sesso Maschio | Data di nascita 17/11/1977 | Nazionalità Italiana POSIZIONE RICOPERTA Responsabile del Servizio Edilizia e Protezione Civile Convenzionato tra i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico e Sigillo (Provincia di Perugia) TITOLO DI STUDIO Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1996 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri annesso al Liceo Scientifico “R.Casimiri” di Gualdo Tadino (PG) con votazione 60/60 ESPERIENZA PROFESSIONALE Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Responsabile del Servizio Edilizia e Protezione Civile Convenzionato tra i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Sigillo (Provincia di Perugia) Maggio 2010 - 31/12/2012 Responsabile del Servizio Urbanistica e Protezione Civile Convenzionato tra i Comuni di Costacciaro e Sigillo (Provincia di Perugia) Maggio 2010 – 31/12/2012 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) relativamente alla Certificazione ISO 14.001 e Registrazione EMAS del Comune di Sigillo (Provincia di Perugia) Aprile 2007 - aprile 2010 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia) Febbraio 2006 - marzo 2007 Responsabile del Servizio Ricostruzione Post Sisma ’97 del Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia) Gennaio 2000 - dicembre 2006 Responsabile del Procedimento Ricostruzione Post Sisma ’97 del Comune di Sigillo (Provincia di Perugia) © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) ISTRUZIONE E FORMAZIONE Anno 2005 Abilitazione alla professione di Geometra Febbraio – Maggio 2005 Corso di aggiornamento professionale “Classificazione sismica, vulnerabilità degli edifici esistenti e normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”. -

Bando Per Corso Di Formazione

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone Monte S.Maria Tiberina - Montone - Pietralunga - S. Giustino Scheggia e Pascelupo Sigillo - Umbertide - Valfabbrica Gestione Commissariale ex L.R. N. 18 del 23/12/2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14/1/2012 BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.) DA UTILIZZARE A BENEFICIO DEL SISTEMA PARCHI DELLA REGIONE UMBRIA Premesso che la LR n.9/95, istitutiva dei Parchi Naturali della Regione Umbria, all'art. 16, comma 5, recita: “Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della LR n.4/1994”; Vista la LR n.4/1994, istitutiva del servizio di vigilanza ecologica volontaria nell'ambito della Regione Umbria; Visto che all’art. 3 della legge precitata, si individuano quali soggetti legittimati all’attivazione del servizio di vigilanza ecologica, i soggetti gestori dei Parchi naturali per i territori ivi ricompresi e le Province per la restante parte del territorio regionale; Considerato che per lo svolgimento di tale servizio, gli Enti organizzatori provvedono, tramite l’utilizzo di specifiche risorse regionali, ad attuare i compiti previsti all’art. 4 della legge regionale sopra citata; Posto che all’art. 5 della legge regionale di cui trattasi, si prevede che i soggetti gestori dei Parchi e/o le Province organizzino corsi di formazione delle GEV, sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dalla Giunta regionale; Posto che le finalità del corso sono le seguenti: creare un contingente di volontari che concorra con le altre istituzioni pubbliche specificamente preposte alla vigilanza, alla tutela del patrimonio naturale, culturale, ambientale; diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale; collaborare con le autorità competenti, in caso di emergenze ecologiche; COMUNITA’ MONTANA ALTA UMBRIA Sede Legale Città di Castello Via Pomerio S.Girolamo, n. -

Monte Cucco SCHEDA 2 QUADRO CONOSCITIVO Regione Umbria ATLANTE DEI PAESAGGI

PIANO PAESAGGISTICO GENNAIO 2012 REGIONALE QC 7 Strutture identitarie. 3_FN_Monte Cucco QUADRO CONOSCITIVO SCHEDA 2 Regione Umbria ATLANTE DEI PAESAGGI Le praterie dal carattere semi naturale, prevalentemente pascolive, denominate “prati PAESAGGIO REGIONALE 3.fn MONTE CUCCO cacuminali”, caratterizzate da una dominanza di graminacee e da una ricchezza di varietà floristiche. STRUTTURA IDENTITARIA Il Monte Cucco le forre e le grotte, il tracciato dell’antica via flaminia Le faggete secolari come quelle di Monte le Gronde a nord-ovest del Monte Cucco. 3_FN_1 e i centri di origine antica, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato di La Valle delle Prigioni, un ambito posto a nord-ovest del Monte Cucco, caratterizzato per i rilievi prettamente montani, che formano la valle stessa, tra cui emergono i rilievi Vico e la Cima Mutali principali di Monte Motette (1331 m) e Monte le Gronde (1373 m). Si tratta di una profonda incisione operata dalle acque torrentizie, un paesaggio particolarmente I Comuni interessati dalla struttura Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo suggestivo caratterizzato dalle grandi pareti rocciose che formano il canyon. L’ambito è identitaria interessato dal Sito di Interesse Comunitario denominato Valle delle Prigioni. La Grotta di Monte Cucco, un paesaggio ipogeo di grande valore, oltre che naturalistico Descrizione dei caratteri paesaggistici anche storico, è costituita da una serie di gallerie che si sviluppano per oltre trenta RISORSE IDENTITARIE CARATTERI PAESAGGISTICI chilometri, con profondità -

Determinazione Dei Collegi Elettorali Uninominali E Plurinominali Della Camera Dei Deputati E Del Senato Della Repubblica

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 UMBRIA Gennaio 2018 SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 - [email protected] - @SR_Studi Dossier n. 567/2/Umbria SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni Tel. 06 6760-9475 - [email protected] - @CD_istituzioni SERVIZIO STUDI Sezione Affari regionali Tel. 06 6760-9261 6760-3888 - [email protected] - @CD_istituzioni Atti del Governo n. 474/2/Umbria La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: ac0760b_umbria.docx Umbria Cartografie Camera dei deputati Per la circoscrizione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: Senato della Repubblica ‐ Circoscrizione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 3 collegi uninominali. Per la regione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: ‐ Regione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 2 collegi uninominali. Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali. I 6 seggi assegnati con il metodo proporzionale sono attribuiti in un unico collegio plurinominale, il cui territorio coincide con quello della circoscrizione. Per l’elezione del Senato della Repubblica il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione regionale. -

Legenda Gualdo Tadino Fossato Di Vico Gubbio Fabriano Sigillo

313064 314064 315064 316064 317064 318064 319064 320064 321064 322064 1 1 8 8 1 1 6 6 9 9 7 7 4 Sigillo 4 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE Emilia Romagna 1 2 3 4 6 5 8 9 7 Marche 10 13 Toscana 11 12 14 17 18 15 16 19 Umbria 27 20 21 28 26 22 23 35 25 24 36 48 49 29 34 1 1 8 8 31 37 1 1 50 30 5 5 38 9 Fossato di Vico 9 32 67 7 7 53 33 39 4 4 51 52 43 54 40 110A 55 56 69 57 45 41 44 46 110B 42 70 68 58 47 71 110C 59 64 72 60 65 110D 62 63 Gubbio 61 73 Fabriano 66 74 110E 16 78 75 76 77 79 Abruzzo Lazio 80 81 82 110F 83 93 94 103 102 84 95 91 104 85 90 110G 87 88 89 92 110H 105 86 96 106 107 99 97 1 1 98 8 8 108 1 1 4 4 109 101 9 9 100 7 7 4 4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI Bacino idrografico DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’ APPENNINO CENTRALE del Fiume Tevere (Direttiva 2007/60/CE – art. 6 D.Lgs. 49/2010) Tavola Mappe del danno potenziale 16 Beni esposti - Serie Da D/a Scala 1:10.000 Dicembre 2013 1 1 8 8 Legenda 1 1 3 3 9 9 7 7 Danno potenziale molto elevato 4 4 D4 Macro-categoria: zone urbanizzate Tessuto residenziale continuo e denso Tessuto residenziale continuo mediamente denso Tessuto residenziale discontinuo Tessuto residenziale sparso Aree ricreative e sportive Aree verdi urbane e aree archeologiche aperte al pubblico Cantieri e spazi in costruzione Macro-categoria: attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata Aree industriali, commerciali, artigianali e servizi pubblici e privati Grandi impianti di concentramento e smistamento merci Aree per impianti zootecnici Acquacolture Macro-categoria: strutture -

Loc2001 Comune Centro Abitato Popolazione 2001

LOC2001 COMUNE CENTRO ABITATO POPOLAZIONE 2001 5400110008 Assisi Pianello 92 5400110013 Assisi Torchiagina 601 5400110012 Assisi Sterpeto 45 5400110007 Assisi Petrignano 2536 5400110006 Assisi Palazzo 1343 5400110015 Assisi Tordibetto 235 5400110002 Assisi Assisi 3920 5400110001 Assisi Armenzano 40 5400110010 Assisi Santa Maria degli Angeli 6665 5400110009 Assisi Rivotorto 1284 5400110011 Assisi San Vitale 494 5400110014 Assisi Tordandrea 898 5400110005 Assisi Castelnuovo 754 5400110003 Assisi Capodacqua 92 5400110004 Assisi Case Nuove 312 5400210001 Bastia Umbra Bastia 15090 5400210003 Bastia Umbra Ospedalicchio 1139 5400210002 Bastia Umbra Costano 782 5400310003 Bettona Passaggio 896 5400310002 Bettona Colle 114 5400310001 Bettona Bettona 590 5400410004 Bevagna Limigiano 56 5400410002 Bevagna Cantalupo 332 5400410001 Bevagna Bevagna 2559 5400410005 Bevagna Torre del Colle 33 5400410003 Bevagna Gaglioli 28 5400510002 Campello sul Clitunno Pettino 74 5400510001 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno 1889 5400610001 Cannara Cannara 2508 5400610002 Cannara Collemancio 78 5400710001 Cascia Avendita 138 5400710016 Cascia San Giorgio 69 5400710011 Cascia Poggio Primocaso 74 5400710007 Cascia Logna 65 5400710006 Cascia Fogliano 119 5400710005 Cascia Colle Giacone 72 5400710015 Cascia Padule 45 5400710002 Cascia Cascia 1515 5400710009 Cascia Ocosce 93 5400710012 Cascia Rocca Porena 73 5400710008 Cascia Maltignano 130 5400710010 Cascia Onelli 51 5400710004 Cascia Civita 58 5400710003 Cascia Chiavano 38 5400710014 Cascia Villa San Silvestro -

Autorizzazione Pozzi E Concessioni Ordinarie Di Piccola Derivazione Di Acqua Pubblica Sotterranea

Provincia di Perugia [email protected] Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico e p.c. della Regione Umbria Provincia di Terni [email protected] GIUNTA REGIONALE Servizio Risorse idriche e rischio idraulico [email protected] Direzione Regionale Programmazione Innovazione e Comune di Acquasparta Competitività dell'Umbria [email protected] Comune di Allerona Servizio Urbanistica, centri storici e [email protected] espropriazioni Dirigente Comune di Alviano Angelo Pistelli [email protected] REGIONE UMBRIA Comune di Amelia Via Mario Angeloni, 61 [email protected] 06124 Perugia TEL. 075 504 5962 FAX 075 5045567 Comune di Arrone [email protected] [email protected] Indirizzo PEC areaprogrammazione.regione@postacert. Comune di Assisi umbria.it [email protected] Comune di Attigliano [email protected] Comune di Avigliano Umbro [email protected] Comune di Baschi [email protected] Comune di Bastia Umbra [email protected] Comune di Bettona [email protected] www.regione.umbria.it WWW.REGIONE .UMBRIA.IT Comune di Bevagna [email protected] Comune di Calvi [email protected] Comune di Campello sul Clitunno [email protected] Comune di Cannara -

Avviso N. 13 2021 Comune Di Sigillo

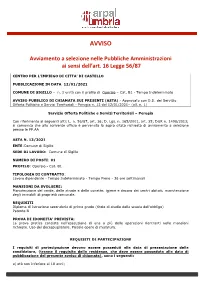

AVVISO Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87 CENTRO PER L’IMPIEGO DI CITTA’ DI CASTELLO PUBBLICAZIONE IN DATA 12/01/2021 COMUNE DI SIGILLO – n. 1 unità con il profilo di Operaio – Cat. B1 - Tempo Indeterminato AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) - Approvato con D.D. del Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali - Perugia n. 12 del 12/01/2021– (all. n. 1) Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali – Perugia Con C Con riferimento ai seguenti atti: L. n. 56/87, art. 16; D. Lgs. n. 165/2001, art. 35; DGR n. 1498/2013; si comunica che allo scrivente ufficio è pervenuta la sopra citata richiesta di avviamento a selezione presso le PP.AA ASTA N. 13/2021 ENTE:Comune di Sigillo SEDE DI LAVORO: Comune di Sigillo NUMERO DI POSTI: 01 PROFILO: Operaio - Cat. B1 TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Lavoro dipendente - Tempo Indeterminato - Tempo Pieno - 36 ore settimanali MANSIONI DA SVOLGERE: Manutenzione del verde, delle strade e delle cunette; igiene e decoro dei centri abitati; manutenzione degli immobili di proprietà comunale. REQUISITI Diploma di Istruzione secondaria di primo grado (titolo di studio della scuola dell’obbligo) Patente B PROVA DI IDONEITA’ PREVISTA: La prova pratica consiste nell’esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle mansioni richieste. Uso del decespugliatore. Piccole opere di muratura. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura, (tranne il requisito della residenza, che deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso di chiamata), sono i seguenti: a) età non inferiore ai 18 anni; b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea. -

The Natural Radioactivity Map of Umbria (Italy): A

THE NATURAL RADIOACTIVITY MAP OF UMBRIA (ITALY): A MULTIPURPOSE TOOL FOR ENVIRONMENTAL UNDERSTANDING Matteo Albéri1,2,*, Marica Baldoncini1,2, Stefano Bisogno3, Carlo Bottardi2,4, Ivan Callegari5, Enrico Chiarelli1,2, Giovanni Fiorentini2,4, Fabio Mantovani2,4, Andrea Motti3, Norman Natali3, Marco Ogna3, Kassandra Giulia Cristina Raptis1,2, Andrea Serafini2,4, Gianluigi Simone3, Virginia Strati2,4 1INFN, Legnaro National Laboratories, Legnaro, Padua, Italy, 2Department of Physics and Earth Sciences, University of Ferrara, Ferrara, Italy, 3Servizio Geologico, Regione Umbria, Perugia, Italy, 4INFN, Ferrara Section, Ferrara, Italy, 5German University of Technology, Department of Applied Geosciences AGEO, Muscat, Oman *Corresponding author: [email protected] (Matteo Albéri) 1:150000 scale This map presents the distribution of the terrestrial natural radioactivity of the 02.5 5 10 15 40 232 km Umbria region (Italy). The total specific activity due to the presence of K, Th and 238U in the environment is given in Bq/kg. Natural radioactivity was 30 30 characterized by means of gamma spectroscopy measurements performed by 20 adopting complementary survey methodologies, namely rock and soil San Giustino sampling, together with airborne gamma ray surveys. Referring to the Geological Database provided by the Geological Regional Service and based 50 on a 1:10000 scale survey, the 214 Cartographic Units (CUs) were divided into two groups: Deposits sensu lato (s.l.), comprising the 118 CUs corresponding i 2 0 3 20 0 Vasch to quaternary deposits and loose geological formations, and Rocks s.l., 30 20 consisting of 96 CUs of rocky geological formations. The Rocks s.l. group (50% 20 of the regional surface) was investigated via a rock sampling campaign (one 2 0 50 2 Città di Castello sample per 15 km ).