A HRC 45 CRP 1 FR.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Political-Chronicles-2019.Pdf

Great Lakes of Africa Centre | Centre pour l’Afrique des grands lacs Lange Sint Annastraat 7 2000 Antwerp | Anvers - Belgium | Belgique Tel: +32 3 265 57 70 Web: www.uantwerpen.be/glac The Great Lakes of Africa Centre is part of the Institute of Development Policy, University of Antwerp Le Centre pour l’Afrique des Grands Lacs fait partie de l’Institut de politique du développement, Université d’Anvers Great Lakes of Africa Centre great lakes of africa centre • centre pour l’afrique des grand lacs POLITICAL CHRONICLES OF THE AFRICAN GREAT LAKES REGION 2019 CHRONIQUES POLITIQUES DE L’AFRIQUE DES GRANDS LACS 2019 Edited by | sous la direction de F. Reyntjens The Chronicles are a peer reviewed publication. Les Chroniques sont une publication à comité de lecture. Lay-out and cover | Mise en page et couverture: Joëlle Dhondt © 2020 Uitgeverij UPA (University Press Antwerp) UPA is een imprint van ASP nv (Academic and Scientific Publishers nv) Keizerslaan 34 1000 Brussel Tel. + 32 (0)2 289 26 50 Fax + 32 (0)2 289 26 59 e-mail: [email protected] www.aspeditions.be ISBN 978 90 5718 972 2 La dénomination GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) est développée par l’institution flamande Boek.be. Elle est attribuée aux publications conformes aux standards académiques de la VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand). The Authors | Les Auteurs v THE AUTHORS | LES AUTEURS Ivan teaching assistant and PhD candidate, Institute of ASHABA Development Policy (IOB), University of Antwerp, [email protected] Réginas assistant d’enseignement et chercheur -

Citizen Engagement in Local Government Management in Post- Colonial African Countries: a Case Study of the Republic of Burundi

Hamline University DigitalCommons@Hamline School of Business Student Theses and Dissertations School of Business 2017 Citizen Engagement in Local Government Management in Post- Colonial African Countries: A Case Study of the Republic of Burundi Ngulwe K. Alfani Hamline University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.hamline.edu/hsb_all Part of the Business Law, Public Responsibility, and Ethics Commons, Community College Leadership Commons, Educational Leadership Commons, Higher Education Commons, Organizational Behavior and Theory Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Alfani, Ngulwe K., "Citizen Engagement in Local Government Management in Post-Colonial African Countries: A Case Study of the Republic of Burundi" (2017). School of Business Student Theses and Dissertations. 18. https://digitalcommons.hamline.edu/hsb_all/18 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by the School of Business at DigitalCommons@Hamline. It has been accepted for inclusion in School of Business Student Theses and Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@Hamline. For more information, please contact [email protected], [email protected], [email protected]. Hamline University SCHOOL OF BUSINESS Doctoral of Public Administration This is to certify that the doctoral dissertation by Ngulwe Khihebe Alfani has been found to be complete and satisfactory in all aspects, and any that any and all revisions required by the review committee have been made Review Committee Kristen Norman-Major, PhD (Chair) Public Administration Faculty Dr. Craig Waldron, Committee Member, Public Administration Faculty Mark A. Glaser, PhD, Committee Member Hugo Wall School of Public Affairs Wichita State University Public Administration Faculty Director DPA Programs Norman-Major, Kristen, Ph.D. -

![[Rap] for Rumonge-Bujumbura Road Section Project](https://docslib.b-cdn.net/cover/8378/rap-for-rumonge-bujumbura-road-section-project-2098378.webp)

[Rap] for Rumonge-Bujumbura Road Section Project

REPUBLIC OF BURUNDI MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS, EQUIPMENT AND LAND MANAGMENT Office des Routes (OdR) Avenue HEHA, Q.KABONDO P. O. Box: 6675 Bujumbura Tel: +25722222940 Email: [email protected] Website: www.officedesroutes.bi THE PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES FOR FEASIBILITY STUDIES AND DETAILED ENGINEERING DESIGN OF THE NYAKANAZI-RUMONGE- BUJUMBURA/RUTUNGA-RUMONGE-BUJUMBURA ROAD Contract No. P &I/2/2/20/01 RESETTLEMENT ACTION PLANS REPORT [RAP] FOR RUMONGE-BUJUMBURA ROAD SECTION PROJECT. FINAL DRAFT REPORT JULY 2018 i RAP EXPERT ADDRESS: Michael Mpuya P.O.BOX 32623, Dar es Salaam Mobile : 0783403028/ 0754403023 Email: [email protected] Expert’s Name Position/Responsibility Signature Michael Mpuya Sociologist Siège social 15 avenue du Centre CS 20538 Guyancourt 78286 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES France Tel: +33 (0)1 39 41 40 00 PROPONENT’S CONTACT Office des Routes (OdR) Avenue HEHA, Q.KABONDO P. O. Box: 6675 Bujumbura ii TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ................................................................................................. III LIST OF FIGURES......................................................................................................... VI LIST OF TABLES ......................................................................................................... VII LIST OF ABBREVIATIONS/ACRONYMS ..................................................................... IX ACKNOWLEDGEMENT ................................................................................................ -

Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada

Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Canada.ca Services Departments Français Immigration and Refugee Board of Canada Refugee Claims Refugee Appeals Admissibility Hearings Detention Reviews HomeImmigrationResearch Appeals Program Responses to Information Requests National Responses to Information Requests Documentation Packages Recent Research Responses to Information Requests (RIR) respond to focused Requests for Information that are submitted to the Research Directorate in the course of the Responses to refugee protection determination process. The database contains a seven-year Information Requests archive of English and French RIRs. Earlier RIRs may be found on the UNHCR's Refworld website. Please note that some RIRs have attachments which are not electronically accessible. To obtain a PDF copy of an RIR attachment, please email the Knowledge and Information Management Unit. 15 September 2016 BDI105629.E Burundi: List of all the neighbourhoods of Bujumbura, including the ethnicity and socio-economic status of the inhabitants of those neighbourhoods (2014- September 2016) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa 1. Lists of Neighbourhoods in Bujumbura Sources indicate that a 2014 law on the reorganization of the communes within Bujumbura city reduced the number of communes to 3 (IGIHE 28 Aug. 2014; Burundi AGnews 18 Dec. 2014; Radio Isanganiro 28 Aug. 2014) from 13 (ibid.; Burundi AGnews 18 Dec. 2014). The three communes are Muha, Mukaza, and Ntahangwa (ibid.; Radio Isanganiro 28 Aug. 2014; IGIHE 28 Aug. 2014). Sources indicate that each of the communes are further divided as follows: 1. Muha Kanyosha Kinindo Musaga 2. Mukaza Buyenzi Bwiza Nyakabiga Rohero 3. Ntahangwa http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=456689&pls=1[11/3/2016 10:53:40 AM] Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Cibitoke Kamenge Gihosha Ngagara Kinama Buterere (ibid.; Burundi AGnews 18 Dec. -

BURUNDI: Carte De Référence

BURUNDI: Carte de référence 29°0'0"E 29°30'0"E 30°0'0"E 30°30'0"E 2°0'0"S 2°0'0"S L a c K i v u RWANDA Lac Rweru Ngomo Kijumbura Lac Cohoha Masaka Cagakori Kiri Kiyonza Ruzo Nzove Murama Gaturanda Gatete Kayove Rubuga Kigina Tura Sigu Vumasi Rusenyi Kinanira Rwibikara Nyabisindu Gatare Gakoni Bugabira Kabira Nyakarama Nyamabuye Bugoma Kivo Kumana Buhangara Nyabikenke Marembo Murambi Ceru Nyagisozi Karambo Giteranyi Rugasa Higiro Rusara Mihigo Gitete Kinyami Munazi Ruheha Muyange Kagugo Bisiga Rumandari Gitwe Kibonde Gisenyi Buhoro Rukungere NByakuizu soni Muvyuko Gasenyi Kididiri Nonwe Giteryani 2°30'0"S 2°30'0"S Kigoma Runyonza Yaranda Burara Nyabugeni Bunywera Rugese Mugendo Karambo Kinyovu Nyabibugu Rugarama Kabanga Cewe Renga Karugunda Rurira Minyago Kabizi Kirundo Rutabo Buringa Ndava Kavomo Shoza Bugera Murore Mika Makombe Kanyagu Rurende Buringanire Murama Kinyangurube Mwenya Bwambarangwe Carubambo Murungurira Kagege Mugobe Shore Ruyenzi Susa Kanyinya Munyinya Ruyaga Budahunga Gasave Kabogo Rubenga Mariza Sasa Buhimba Kirundo Mugongo Centre-Urbain Mutara Mukerwa Gatemere Kimeza Nyemera Gihosha Mukenke Mangoma Bigombo Rambo Kirundo Gakana Rungazi Ntega Gitwenzi Kiravumba Butegana Rugese Monge Rugero Mataka Runyinya Gahosha Santunda Kigaga Gasave Mugano Rwimbogo Mihigo Ntega Gikuyo Buhevyi Buhorana Mukoni Nyempundu Gihome KanabugireGatwe Karamagi Nyakibingo KIRUCNanika DGaOsuga Butahana Bucana Mutarishwa Cumva Rabiro Ngoma Gisitwe Nkorwe Kabirizi Gihinga Miremera Kiziba Muyinza Bugorora Kinyuku Mwendo Rushubije Busenyi Butihinda -

Burundi: Ebola Preparedness

Page | 1 Emergency Plan of Action (EPoA) Burundi: Ebola Preparedness DREF n° MDRBI015 / PBI027 Glide n° XX DREF; Date of issue: 03 October 2018 Expected timeframe: 03 months Operation start date: 02 October 2018 Expected end date: 02 January 2019 Category allocated to the of the disaster or crisis: Yellow DREF allocated: CHF 87,679 IFRC focal point: Marshal Mukuvare, DM Delegate for NS focal person: Venerand Nzigamasabo, SG Assistant in East Africa Cluster, will be project manager and overall charge of Disaster preparedness and response operation. responsible for planning, implementation, monitoring, reporting and compliances Total number of people exposed: 834,588 people are Number of people to be assisted: 166,588 people (20% of exposed to EVD in 5 provinces total population at risk) Host National Society presence (n° of volunteers, staff, branches): BRCS has 650,000 active volunteers, 11 RDRT and 120 NDRT trained staff and 2,908 local units. The DREF operation will target five (04) Provincial Committees and seven (07) Communal Committees and will involve 18 National staff (4 DM, 4 WASH, 2 Health, 2 Logisticians, 2 PMER, 2 CEA and 2 for Coordination) and 224 volunteers (32 per Commune in 7 communes) and 20 at Provincial level (5 per province) who will be directly involved in the Ebola preparedness and prevention activities and supervision on provincial level. Movement Partners of the Red Cross and Red Crescent Societies Present in Burundi and supporting this preparedness initiative are: the ICRC, Belgian Red Cross (Flemish and French branches); Finnish Red Cross, Luxemburg Red Cross, Netherlands Red Cross, Norwegian Red Cross and Spanish Red Cross Societies. -

Reports Are the Products of Their Collaboration with a Wide Range of People Inside and Outside Burundi

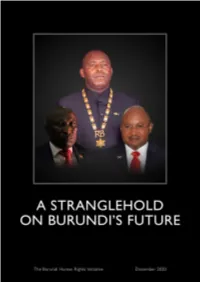

The Burundi Human Rights Initiative A STRANGLEHOLD ON BURUNDI’S FUTURE December 2020 A Stranglehold on Burundi's Future WHAT IS THE BURUNDI HUMAN RIGHTS INITIATIVE? The Burundi Human Rights Initiative (BHRI) is an independent human rights project that aims to document the evolving human rights situation in Burundi, with a particular focus on events linked to the 2020 elections. It intends to expose the drivers of human rights violations with a view to establishing an accurate record that will help bring justice to Burundians and find a solution to the ongoing human rights crisis. BHRI’s publications also analyse the political and social context in which these violations occur to provide a deeper and more nuanced understanding of human rights trends in Burundi. BHRI has no political affiliation. Its investigations cover human rights violations by the Burundian government as well as abuses by armed opposition groups. Carina Tertsakian, Lane Hartill and Thijs Van Laer lead BHRI and are its principal researchers. They have worked on human rights issues in Burundi and the Great Lakes region of Africa for many years. BHRI’s reports are the products of their collaboration with a wide range of people inside and outside Burundi. BHRI welcomes feedback on its publications as well as further information about the human rights situation in Burundi. Please write to [email protected] or +1 267 896 3399 (WhatsApp). Additional information is available at www.burundihri.org or on Twitter at http://www.twitter.com/@BHRI_IDHB. ©2020 The Burundi Human Rights Initiative Cover photo: President Évariste Ndayishimiye (centre), Prime Minister Alain Guillaume Bunyoni (right), minister of interior, community development and public security Gervais Ndirakobuca (left). -

BOB N° 6Quinqis/2021 TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT N°…………………………………………..…Date P

BOB N° 6Quinqis/2021 TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT N°…………………………………………..…Date N°……………………………………………..Date Page Page 100/154 25/06/2021 550/590 22/06/2021 Décret portant révocation d’un Officier de la Police Ordonnance Ministérielle portant agrément de la Nationale du Burundi ...................................... 1194 fondation dénommée «HAKIZIMANA 100/156 30/06/2021 FOUNDATION» ............................................. 1218 Décret portant organisation et fonctionnement de la 550/591 22/06/2021 Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels, des Ordonnance Ministérielle portant agrément de la dispositifs médicaux et produits et matériels de fondation dénommée « LA FONTAINE» ........ 1219 laboratoire du Burundi « CAMEBU» .............. 1194 550/292 22/06/2021 610/558 17/06/2021 Ordonnance Ministérielle portant agrément de la Ordonnance Ministérielle portant révision de fondation dénommée « IGNITING l’ordonnance Ministérielle n°610/1315 du 8/9/2017 COMMUNITIES FOR JESUS » « ICJ » en sigle portant conditions d’avancement de classe, de .......................................................................... 1219 redoublement et d’obtention de Certificats et 540/600 23/06/2021 Diplômes à l’Enseignement Post Fondamental Ordonnance Ministérielle portant mise en place du Général et Pédagogique ................................... 1198 comité d’organisation des réunions annuelles du 760/573/2021 21/06/2021 « Caucus africain » de la Banque Mondiale et du Ordonnance Ministérielle portant renouvellement Fonds Monétaire International -

Burundi, Fourth Quarter 2020: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project

BURUNDI, FOURTH QUARTER 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 18 March 2021 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, 6 May 2018b; administrative divisions: GADM, 6 May 2018a; incid- ent data: ACLED, 12 March 2021; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 18 MARCH 2021 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 79 36 49 Conflict incidents by category 2 Strategic developments 14 0 0 Development of conflict incidents from December 2018 to December 2020 2 Riots 7 6 6 Protests 4 0 0 Methodology 3 Battles 3 1 1 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 1 1 1 violence Localization of conflict incidents 4 Total 108 44 57 Disclaimer 5 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). Development of conflict incidents from December 2018 to December 2020 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). 2 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 18 MARCH 2021 Methodology GADM. Incidents that could not be located are ignored. The numbers included in this overview might therefore differ from the original ACLED data. -

The Response of the Anglican Diocese of Bujumbura to the Challenge of Urbanization in Burundi

The response of the Anglican Diocese of Bujumbura to the challenge of urbanization in Burundi by THIERRY BAHIZI submitted in accordance with the requirements for the degree of DOCTOR OF THEOLOGY IN MISSIOLOGY-WITH SPECIALISATION IN URBAN MINISTRY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR: PROF TD MASHAU JUNE 2016 DECLARATION I declare that: The response of the Anglican diocese of Bujumbura to the challenge of urbanization in Burundi is my own work except where acknowledged and that it has never been presented anywhere else for the award of any university degree. Bahizi Thierry (Rev) Date: June 2016 i ACKNOWLEDGEMENT This work is a result of the joint efforts of so many people who contributed to its realization. In my heartfelt thanks expressed to them, it would be impossible for me to mention everybody, but I would like to single out some of them. Professor TD Mashau for his insights and fatherly guidance. His wisdom was a great inspiration to me in completing this work. He was never tired of reading through, correcting and suggesting ways forward for a credible thesis. My thanks for that. I am so grateful to the library staff members of UNISA, and particularly to Ms Elsabé Nell, for her help in the search for adequate material on my topic. May the Lord bless them for such help. I am grateful to my fellow pastors in the Anglican Church who serve in the municipality of Bujumbura for allowing and helping me to conduct the research in their parishes. They warmly welcomed me, answered my questions and helped me identify further potential respondents. -

Etude Sur Le Secteur Informel Au Burundi

ETUDE SUR LE SECTEUR INFORMEL AU BURUNDI Commissioned by the Netherlands Enterprise Agency ETUDE SUR LE SECTEUR INFORMEL AU BURUNDI ETUDE BASEE SUR UNE ENQUETE MENEE DU 1 AU 10 FEVRIER 2021 DANS LES PROVINCES DE BUJUMBURA MAIRIE, NGOZI, GITEGA ET MAKAMBA PYT DOUMA PIERRE CLAVER SEBEREGE 30 juin 2021 1 ETUDE SUR LE SECTEUR INFORMEL AU BURUNDI TABLE DES MATIERES Sigles et abréviations 4 Sommaire Exécutif 6 1. Introduction de l’étude et du secteur informel 12 2. Méthodologie 20 3. Les entreprises dans le secteur informel 25 3.1 Caractéristiques des PME recensées 25 3.2 Potentiels de création d’emploi et formation des jeunes recrutés 33 3.3. Stabilité du marché d’écoulement des produits 35 3.4 Perspectives sur la formalisation des PME 35 3.5 Conclusions provisoires 38 4. Les Centres de Formations Techniques et Professionnelles 40 4.1. Revue de la structure de l’éducation technique et professionnelle burundaise 40 4.2. Fonctionnement actuel des TVET Burundais 42 4.3 Contraintes majeures institutions de formation professionnelle au Burundi 44 4.4 Genre d’appui apporté par les différents intervenants à la formation professionnelle des jeunes 46 4.5. Conclusions sur le secteur TVET Burundais 49 5. Les aspirations des jeunes et leurs possibilités sur le marché du travail 50 5.1. Revue des caractéristiques des jeunes dans l’échantillon de l’enquête 50 5.2. Les idées d’entreprendre et les activités génératrices de revenus 52 5.3 Le marché du travail pour les jeunes Burundais 56 5.4 Dégrée d’usage et accès aux moyens ICT 57 5.5. -

Bulletin Scientifique Sur L'environnement Et La Biodiversité

REPUBLIQUE DU BURUNDI Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage Centre d’Echange d’Information sur la Biodiversité CHM-BURUNDAIS Bulletin Scientifique sur l’Environnement et la Biodiversité Bulletin N°4 Bujumbura, Mars 2021 BULLETIN N° 4 CONTENU Bulletin Scientifique sur l’Environnement et la Biodiversité publié annuellement. Les déchets végétaux-énergie, une des solutions au Siège de publication: Office Burundais pour la problème énergétique au Burundi Protection de l’Environnement Ndikumana Edouard, Niyongabo Gérard & Sinzinkayo Elie Centre d’Echange d’Informations en matière de Editeur: …………………………………………………………1-10 Diversité Biologique, CHM (Clearing House Mechanism) Conservation et restauration des zones riveraines des lacs © OBPE-CHM. 2021 du Nord au Burundi: un impératif pour faire face aux changements climatiques de la région de Bugesera B.P. 2757 Bujumbura, Tél.: (257) 22234304 E-mail: [email protected], Site web: Bangirinama Frédéric & Dushimirimana Sévérin……. 11-25 http://bi.chm-cbd.net Contribution of Terminalia catappa L. to the survival of Comité de rédaction: Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) in Rédacteur en Chef: Bujumbura city, Burundi. Prof BANGIRINAMA Frédéric, Ecole Normale Supérieure Ndayizeye Liévin & Sibomana Claver……………….26-34 Rédacteur en Chef Adjoint: Prof. HABONIMANA Bernadette, Université du Burundi Pollution en ville de Bujumbura: ampleur, impacts préjudiciables et pistes de remédiation Rédacteurs associés: Ecologie : Dr. NDUWARUGIRA Déogratias, Université du Bigumandondera Patrice, Ndikuryayo Ferdinand & Nineza Burundi Claire……………………………………………………35-47 Conservation : Prof. MASHARABU Tatien, Université du Burundi Valorisation des ressources naturelles : Dr NKENGURUTSE Jacques, Université du Burundi Systématique : Prof. NDAYISHIMIYE Joël, Université du Burundi Pollution : Dr. BIGUMANDONDERA Patrice, Université du Burundi Risques et catastrophes naturelles : Dr.