A PROPÓSITO DE OCTANDRE DE EDGAR VARÈSE Pablo Cetta

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mv'3 Modern Music Ensemble "Inverted Space"

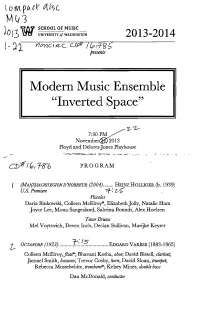

l 0 M ptA cr OH7G Mv'3 1 '\rl\? SCHOOL OF MUSIC {...O (3 "" UNIVERSITY of WASHINGTON 2013-2014 non C lie.. c.. Ci#f 7{CN::;?? ~ presents Modern Music Ensemble "Inverted Space" Z-v 7:30PM / November®20 13 Floyd and DeloresJones Playhouse PROGRAM {MA)(S)SACRII.EGIOND'HORREUR (2004) ........ HEINZ HOLUGER (b. 1939) U.S. Premiere -:::;- ~ z- t;; . Piccolos Daria Binkowski, Colleen McElroy*, ElizabethJolly, Natalie Ham Joyce Lee, Mona Sangesland, Sabrina Bounds, Alex Hoelzen Tenor Drums Mel Voytovich, Deven Inch, Declan Sullivan, Marijke Keyser Z- OCTANDRE (1923) ..........1:.:~.:!:? ............... EDGARD VARESE (1883-1965) Colleen McElroy,jlute*; Bhavani Kotha, oboe; David Bissell, clarinet; Jamael Smith, bassoon; Trevor Cosby, hom; David Sloan, trumpet; Rebecca Musselwhite, trombone*; Kelsey Mines, double bass Dan McDonald, conductor 1. ~ "'2..:;' ::;, LEMARTEAUSANSMAI7RE (1953/1955) ........ PIERRE BOULEZ (b. 1925) II. Commentaire I de "bourreaux de solitude" (first commentary on "hangmen ofsolitude") III. "L'artisanatfurieux ll (lithe furious craftsmanship") IV. Commentaire IIde "bourreaux de solitude II (second commentary on "hangmen ofsolitude") VI. "Bourreaux de solitude II ("hangmen ofsolitude") Daria Binkowski,jlute; Luke Fitzpatrick, violin; JeffBowen, guitar; Mel Voytovich, vibraplwne; Deven Inch, xylorimba*; Chris Trirnis, percussion; Kristin Lindenmuth, soprano Yigit Kolat, Phillip Tschopp· , conductors L'artisanatforieux 'Theforious crqftsmanship La roulette rouge au bard du dou The red caravan on the edge ofthe Et cadaver dans Ie panier nail Et chevaux de labours dans Ie fer And corpse in the basket acheval And plowhorses in the horseshoe Je reve la tete sur la pointe' de man I dream the head on the point ofmy couteau Ie Perou. knife Peru. Bourreaux de solztude Hangmen ofsolitude Le pas s'est eloigne Ie marcheur The step has gone away, the walker s'est tu has fallen silent. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 116, 1996-1997

Boston SEIJI OZAWAMUSIC DIRECTOR SYMPHONY 1996-97 SEASON ORCHESTRA v - . j* i The security of a trust, FideUty service and expertise. A Clcudlc Composition A conductor and his orchestra — together, they perform masterpieces. Fidelity Now Fidelity Personal Trust Services can help you achieve the same Pergonal ** harmony for your trust portfolio of Trudt $400,000 or more. Service** You'll receive superior trust services through a dedicated trust officer, with the added benefit of Fidelity's renowned money management expertise. And because Fidelity is the largest privately owned financial services firm in the nation, you can rest assured that we will be there for the long term. Call ** Fidelity Pergonal Trudt Serviced at 1-800-854-2829. ,s>*%» You'll applaud our efforts. Trust Services offered by Fidelity Management Trust Company For more information, visit a Fidelity Investor Center near you: Boston - Back Bay • Boston - Financial District • Braintree, MA • Burlington, MA Fidelity wp& investments® 17598.001 This should not be considered an offer to provide trust services in every state. Trust services vary by state. To determine whether Fidelity may provide trust services in your state, please call Fidelity at 1-800-854-2829. Investor Centers are branches of Fidelity Brokerage Services, Inc. Member NYSE, SIPG. Seiji Ozawa, Music Director Bernard Haitink, Principal Guest Conductor One Hundred and Sixteenth Season, 1996-97 Trustees of the Boston Symphony Orchestra, Inc. R. Willis Leith, Jr., Chairman Nicholas T. Zervas, President Peter A. Brooke, Vice-Chairman William J. Poorvu, Vice-Chairman and Treasurer Mrs. Edith L. Dabney, Vice-Chairman Ray Stata, Vice-Chairman Harvey Chet Krentzman, Vice-Chairman Harlan E. -

Music Theory Analysis Varese Octandre Combination Tones Halls

Precompositional Application of Combination Tones in Octandre by Edgard Varese by Glen Halls © All Rights Reserved Abstract The author presents a possible insight into the composition of Varesian pitch structures. The compositional application of combination tones is demonstrated for Octandre (1923). Specifically, it suggests that combination tones (occurring among the frequencies of a given sound-mass) are mapped as pitch materials in the continuing transformed sound mass, or used to create self-reinforcing sonorities. There are two major obstacles in the analysis of Varese's music. First of all, he destroyed most of his notes and early formative scores.1 Secondly, he was reluctant to discuss his compositional procedures in detail, at least publicly, preferring instead to speak with a kind of overblown rhetoric.Theorists therefore have been permitted a certain freedom of interpretation with respect to his music. Yet in general, Varese's music has proven resistant to specific empirical analysis. His music tends to be eclectic in design and one is unlikely to uncover an all-inclusive compositional system.2 A specific compostional method may be apparent, however, if one considers pitch structures in isolation. Throughout his career Varese advocated a closer relationship between music and science. With this in mind, is it not reasonable to speculate that Varese should try to structure his music in some way with respect to the known physics of sound? Given Varese's interest in acoustics, his dismissal of the twelve tone system,3 and his particular choice of terminology and rhetoric, combination tone mapping might be a solution to the enigmatic nature of Varesian pitch structures. -

University of Cincinnati

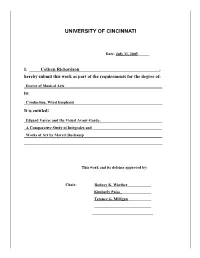

UNIVERSITY OF CINCINNATI Date: July 31, 2005______ I, Colleen Richardson , hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: Doctor of Musical Arts in: Conducting, Wind Emphasis It is entitled: Edgard Varèse and the Visual Avant-Garde: A Comparative Study of Intégrales and Works of Art by Marcel Duchamp This work and its defense approved by: Chair: Rodney K. Winther____________ Kimberly Paice _______________ Terence G. Milligan____________ _____________________________ _______________________________ Edgard Varèse and the Visual Avant-Garde: A Comparative Study of Intégrales and Works of Art by Marcel Duchamp A document submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Ensembles and Conducting Division of the College-Conservatory of Music 2005 by Colleen Richardson B.M., Brandon University, 1987 M.M., University of Calgary, 2001 Committee Chair: Rodney Winther ABSTRACT Edgard Varèse (1883–1965) had closer affiliations throughout his life with painters and poets than with composers, and his explanations or descriptions of his music resembled those of visual artists describing their own work. Avant-garde visual artists of this period were testing the dimensional limits of their arts by experimenting with perspective and concepts of space and time. In accordance with these artists, Varèse tested the dimensional limits of his music through experimentation with the concept of musical space and the projection of sounds into such space. Varèse composed Intégrales (1925) with these goals in mind after extended contact with artists from the Arensberg circle. Although more scholars are looking into Varèse’s artistic affiliations for insight into his compositional approach, to date my research has uncovered no detailed comparisons between specific visual works of art and the composer’s Intégrales. -

Ensemble Intercontemporain Matthias Pintscher, Music Director

Friday, November 6, 2015, 8pm Hertz Hall Ensemble intercontemporain Matthias Pintscher, Music Director PROGRAM Marco Stroppa (b. 1959) gla-dya. Études sur les rayonnements jumeaux (2006–2007) 1. Languido, lascivo (langoureux, lascif) 2. Vispo (guilleret) 3. Come una tenzone (comme un combat) 4. Lunare, umido (lunaire, humide) 5. Scottante (brûlant) Jens McManama, horn Jean-Christophe Vervoitte, horn Frank Bedrossian (b. 1971) We met as Sparks (2015) United States première Emmanuelle Ophèle, bass flute Alain Billard, contrabass clarinet Odile Auboin, viola Éric-Maria Couturier, cello 19 PROGRAM Beat Furrer (b. 1954) linea dell’orizzonte (2012) INTERMISSION Kurt Hentschläger (b. 1960)* Cluster.X (2015) Edmund Campion (b. 1957) United States première Kurt Hentschläger, electronic surround soundtrack and video Edmund Campion, instrumental score and live processing Jeff Lubow, software (CNMAT) * Audiovisual artist Kurt Hentschläger in collaboration with composer Edmund Campion. Ensemble intercontemporain’s U.S. tour is sponsored by the City of Paris and the French Institute. Additional support is provided by the FACE Foundation Contemporary Music Fund. This performance is made possible, in part, by Patron Sponsor Ross Armstrong, in memory of Jonas (Jay) Stern. Hamburg Steinway piano provided by Steinway & Sons of San Francisco. Cal Performances’ – season is sponsored by Wells Fargo. PLAYBILL ORCHESTRA ROSTER ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN Emmanuelle Ophèle flute, bass flute Didier Pateau oboe Philippe Grauvogel oboe Jérôme Comte clarinet Alain -

Tijana Ilišević* TELEOLOGICAL STRATEGIES in OCTANDRE BY

Ilišević, T., Teleological Strategies in Octandre by Edgard Varèse Article received on July 31st 2017 Article accepted on November 13th 2017 UDC: 788.087.3 Tijana Ilišević* Department of Music Theory Faculty of Music, Belgrade TELEOLOGICAL STRATEGIES IN OCTANDRE BY EDGARD VARÈSE Abstract: The objective of this work is the discovery and analysis of teleological strate- gies, i.e. the ways in which music which is not tonal-oriented finds points of orientation, how it is structured around them and directed towards them as formal supports. A mod- ernist composition Octandre by Edgar Varèse which is composed for seven wind instru- ments and double-bass will serve as an analytical sample. An important element of the composition is the use of sound masses as basic building units, whose expressive meaning is within the general character of the sound, and not in the concrete melodic content. Seemingly, the relevance of individual pitches is minimized, which could indicate the possible statics and absence of goal-oriented movement. However, the analysis has dis- covered an orientation towards certain goals, as well as the crucial importance of param- eters of pitches during the process of their realisation. By tracking these processes, as well as by analyzing the sets from which the sound masses of the work are built, it will be concluded that the analyzed work rests upon advisedly elaborated compositional strategies that make its course targeted. Key words: posttonal music, teleology, hromatic aggregates, sound masses, sets The projection of goals and goal-oriented movement can seem to be a hopeless task for a composer of post-tonal orientation. -

Edgard Varese and the Electronic Medium

University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1979 Edgard Varese and the electronic medium Wayne A. Nelson The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Nelson, Wayne A., "Edgard Varese and the electronic medium" (1979). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 2143. https://scholarworks.umt.edu/etd/2143 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. COPYRIGHT ACT OF 1976 THIS IS AN UNPUBLISHED MANUSCRIPT IN WHICH COPYRIGHT SUB SISTS. ANY FURTHER REPRINTING OF ITS CONTENTS MUST BE APPROVED BY THE AUTHOR. MANSFIELD LIBRARY UNIVERSITY OF MONTANA DATE: 197 9 EDGARD VARESE AND THE ELECTRONIC IwE'DIUfo by Wayne A. Nelson B.A., South Dakota State University, 1976 1-resented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts UNIVERSITY OF MONTANA 1979 Approved bys 'Chai/rman, Board of Examiners D^an, GraduateScha f-/- ff Date UM1 Number: EP35200 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -

Ied U4\JS'9 CONTENTS

VthSE: THE CRANBER WORKS OF THE 1920' 5 Detailed Analyses of H.yperpriem, Octandxe and Intégrales by P.W. CLA.YTON ieD U4\JS'9 CONTENTS PREFACE ..................... 11 PART I CHAPTER ONE INTRODUCTION: VARESE'S STYLE 1. PART II CHAPTER TWO HYPERPRISM...............19. CHAPTER THREE OCTANDRE 1st. Movement ......40. 2nd. Movement ..... 57. 3rd. Movement ..... 74. CHAPTER FOUR INTEGRALES..................90. APPENDIX VARESE'S WORKS ....................................... 130. BIBLIOGRAPHY ....................................... 131. PREFACE The object of my analysis of Hyperprism, Octand.re and Intgrales is to explain the mechanics of the construction of Varse's works and., thereby, reveal his concept of music, in general, and the consequent treatment of the various parameters of music, in particular. These analyses have been written in a way that assumes almost constant reference to a score. In the text I refer the reader to bar numbers in the music for ease of the accurate pin-pointing of specific events. In the score of Intgrales bar numbers can be easily calculated because the rehearsal figures occur at ten-bar intervals; starting with figure D] which is bar 11, there- fore, figure j] is bar 21 etc. When discussing the length of sections within a work I sometimes refer to the number of beats and at other times the length of a section is described in seconds. The reason for this is that when the portion of music being discussed is governed by a Bingle tempo indication the length can accurately be described in number of beats, but when changes of tempo are involved a time value is necessary in order to be able to effectively compare the length of one section with another. -

Zone 1: in Which Crisscrossing Vectors Enliven the Ear and Oxygenate the Sonic Space Monday, October 3, 2011 - 8:00 Pm - Herbst Theatre

San Francisco Contemporary Music Players Steven Schick, Artistic Director Zone 1: in which crisscrossing vectors enliven the ear and oxygenate the sonic space Monday, October 3, 2011 - 8:00 pm - Herbst Theatre JOSH LEVINE Transparency (Part I) (2004, rev. 2010) Approximate duration: 6 minutes Daniel Kennedy, percussion EDGARD VARÈSE Octandre (1923) Approximate duration: 8 minutes I. Assez lent II. Très vif et nerveux III. Grave – Animé et jubilatoire JOHN LUTHER ADAMS Clouds of Forgetting, Clouds of Unknowing (1991-95) Approximate duration: 65 minutes This concert is underwritten in part by the Clarence E. Heller Charitable Foundation, the Wells Fargo Foundation, and Meet The Composer’s MetLife Creative Connections program. The Performers Tod Brody, flute Stacey Pelinka, flute (Adams) Sarah Rathke, oboe Jeff Anderle, clarinet Bill Kalinkos, clarinet (Adams) Rufus Olivier, bassoon Lawrence Ragent, horn Kevin Rivard, horn (Adams) Jeff Biancalana, trumpet Hall Goff, trombone Julie Steinberg, piano Karen Rosenak, celesta Daniel Kennedy, percussion Christopher Froh, percussion Roy Malan, violin Susan Freier, violin Nanci Severance, viola Stephen Harrison, cello Richard Worn, bass 2 Robert Shumaker, recording engineer Please join us in the lower lounge for a reception after the concert. Program Notes JOSH LEVINE (b. 1959) Josh Levine reflects on his craft: “There often emerges in my music a nostalgia for the traditionally ‘beautiful’ music that I neither want to write nor wish to deny, [the music] that always seems to appear in the form of solitary, trapped, dislocated, deforming remnants of melodies and romantic gestures.” As these words suggest, Levine’s music is communicative in elusive ways, always remain- ing open to multiple interpretations. -

Program Booklet

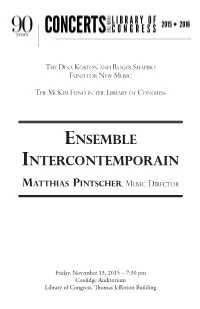

THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO fUND fOR nEW mUSIC THE MCKIM fUND IN THE LIBRARY oF CONGRESS ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN MATTHIAS PINTSCHER, MUSIC DIRECTOR Friday, November 13, 2015 ~ 7:30 pm Coolidge Auditorium Library of Congress, Thomas Jefferson Building THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC Endowed by the late composer and pianist Dina Koston (1929-2009) and her husband, prominent Washington psychiatrist Roger L. Shapiro (1927-2002), the DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC supports the commissioning and performance of contemporary music. The MCKIM FUND in the Library of Congress was created in 1970 through a bequest of Mrs. W. Duncan McKim, concert violinist, who won international prominence under her maiden name, Leonora Jackson; the fund supports the commissioning and performance of chamber music for violin and piano. Harpsichord by Thomas and Barbara Wolf, 1991, after Pascal Taskin, 1770 Special thanks to "The President's Own" United States Marine Band for the loan of several musical instruments A live recording of the premiere performances of the Library's commissioned works by Hannah Lash and Matthias Pintscher will be available at q2music.org/libraryofcongress, as part of the ongoing collaboration between the Library of Congress and Q2 Music. Please request ASL and ADA accommodations five days in advance of the concert at 202-707-6362 or [email protected]. Latecomers will be seated at a time determined by the artists for each concert. Children must be at least seven years old for admittance to the concerts. Other events are open to all ages. • Please take note: Unauthorized use of photographic and sound recording equipment is strictly prohibited. -

Author/Composer Title Publisher Year

Backlog of items - Scores and Books Rupert Edwards Library Current as of 02/03/2016 Author/Composer Title Publisher Year Principal Instrument Notes Adaskin, Murray Diversion for Orchestra National Arts Centre 1969 Orchestra - Score Aitken, Robert Spiral Canadian Music Centre 1975 Orchestra - Score Suite da Musiche Liutistiche del 500' per Arpa Concertante e Orchestra Angelis, Ugalberto De da Camera Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali 1961 Orchestra - Score Angelis, Ugalberto De Epitaffio per Orchestra Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali Orchestra - Score Anhalt, Istvan Symphony BMI Canada Limited 1958 Score Erste Orchester-Sinfonie for 2 flutes, 2 oboes, 2 horns, strings and Bach, C.P.E. basso continuo Schott Co. Ltd. 1970 Orchestral Score Bach, J. S. Christmas Oratorio, BWV 248 C. F. Peters 1955 Vocal Score Bach, J. S. Cantata no. 203, BMV 203 C. F. Peters Vocal Score Bach, J. S. St. John Passion Novello 1929 Vocal Score Sinfonia Concertante for Flute, Oboe, Violin, Cello, and Orchestra in C Bach, J.C. major Ernst Eulenburg 1961 Orchestra - Miniature Bach, J.C. Piano Concerto in Eb major Ernst Eulenburg Orchestra - Miniature Bach, J.C. Sinfonia Concertante for 2 Violins in Eb major Ernst Eulenburg 1970 Orchestra - Miniature Bach, J.C. Sinfonia Concertante J Major Ernst Eulenburg 1973 Miniature Score Bach, J.C. Symphony in Bb major, op. 18 no. 2 Ernst Eulenburg 1971 Miniature Score Bach, J.C. La Clemenza di Scipione Overture Verlag Doblinger 1970 Orchestral Score Bach, J.S. St. Matthew Passion Ernst Eulenburg Orchestra - Miniature Bach, J.S. Concerto for Harpsichord, Flute, Violin, and Strings, BWV 1044 Ernst Eulenburg 1976 Orchestra - Miniature Bach, J.S. -

Mixed-Instrumentation Chamber Music Excerpts for Trumpet

MIXED-INSTRUMENTATION CHAMBER MUSIC EXCERPTS FOR TRUMPET By BRANDON NORTON B.M., Columbus State University, 2008 M.M., Johns Hopkins University, 2010 A dissertation document submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Musical Arts – Trumpet Performance and Pedagogy College of Music 2020 DocuSign Envelope ID: 68950F24-2A81-463E-A20D-E46BC8724FFB This project is entitled: Mixed-Instrumentation Chamber Music Excerpts for Trumpet written by Brandon Norton has been approved for the College of Music _______________________________________ Dr. Ryan Gardner, committee chair _______________________________________ Dr. Donald McKinney, committee member Date 6/18/2020 The final copy of this thesis has been examined by the signatories, and we find that both the content and the form meet acceptable presentation standards of scholarly work in the above-mentioned discipline. ii CONTENTS SECTION 1. Introduction ..................................................................................................................................... 1 2. Review of Literature ......................................................................................................................... 5 3. Adams, John – Chamber Symphony ................................................................................................. 9 4. Birtwistle, Harrison – Hoquetus Petrus .........................................................................................