Historia Medieval 3.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Topónimos Premusulmanes Documentados En Las Fuentes Clásicas, Y 2

TOPONIMIA PREMUSULMANA DE ALICANTE A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL Abelardo Herrero Alonso La documentación medieval permite conectar con los hechos histó ricos de un pasado antiguo. Los documentos son como los tajamares que sustentan el puente que nos lleva al pasado. Gracias a ellos es posible seguir el camino —histórico y filológico— de numerosas voces geográficas de origen remoto y que perviven hoy día. Cada dato paleo- gráfico, por ejemplo, supone un eslabón explicativo del proceso evolu tivo seguido por cada nombre, por cada topónimo. En el presente artículo se intenta estudiar una veintena larga de topónimos alicantinos, nacidos con anterioridad a la invasión musul mana, fruto de distintas culturas y lenguas. De algunos de ellos posee mos testimonios de los historiadores y geógrafos grecolatinos. Pero son los documentos medievales los que permiten entroncar el hoy y el ayer de esos topónimos, gracias a una enorme cadena de datos históri cos y filológicos, inexcusables, por otra parte, en cualquier trabajo de toponimia. Y es preciso acogerse a estos datos para poder salvar ese gigan tesco paréntesis que nos separa de la época en que tales voces geográ ficas nacieron. Por pura razón metodológica, me voy a permitir establecer dos grandes grupos: 1. Topónimos premusulmanes documentados en las fuentes clásicas, y 2. Topónimos premusulmanes no documentados en las fuentes clásicas. 7 I.—TOPÓNIMOS PREMUSULMANES DOCUMENTADOS EN LAS FUEN TES CLASICAS ALACANT (ALICANTE) Tradicionalmente se ha venido relacionando directamente el topó nimo Alacant (Alicante) con el Akra Leuké griego. A nivel de evolución fonética parece hoy claro que estas denominaciones toponímicas no guardan otra relación que la del calco semántico. -

Oficina Present Movilidad Estu-Fami

LEA ESTO, ES MUY IMPORTANTE Tenga en cuenta que dependiendo del término municipal de la provincia de Alicante en el que se encuentre el centro de enseñanza, corresponde presentar la solicitud en una Oficina de Extranjería en concreto. PARA DIRIGIRSE A LA OFICINA CORRECTA, ASEGÚRESE DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ENSEÑANZA CADA OFICINA SÓLO ADMITIRÁ LAS SOLICITUDES QUE LE CORRESPONDAN SI EL CENTRO DE ENSEÑANZA ESTÁ EN UN TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS QUE FIGURAN EN EL SIGUIEN TE LISTADO, CORRESPONDE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA EN ALICANTE AGOST BUSOT MONÓVAR / MONÒVER AGRES CALLOSA DE SEGURA MONTESINOS (LOS) AIGÜES CAMPELLO (EL) MURO DE ALCOY ALBATERA CAMPO DE MIRRA / CAMP DE MIRRA (EL) MUTXAMEL ALCOCER DE PLANES CAÑADA NOVELDA ALCOLEJA CASTALLA ONIL ALCOY / ALCOI CATRAL ORIHUELA ALFAFARA COCENTAINA PENÀGUILA ALGORFA COX PETRER ALGUEÑA CREVILLENT PILAR DE LA HORADADA ALICANTE / ALACANT DAYA NUEVA PINOSO / PINÓS (EL) ALMORADÍ DAYA VIEJA PLANES ALMUDAINA DOLORES QUATRETONDETA ALQUERIA D’ASNAR (L’) ELCHE / ELX RAFAL ASPE ELDA REDOVÁN BALONES FACHECA ROJALES BANYERES DE MARIOLA FAMORCA ROMANA (LA) BENASAU FORMENTERA DEL SEGURA SALINAS BENEIXAMA GAIANES SAN FULGENCIO BENEJÚZAR GORGA SAN ISIDRO BENFERRI GRANJA DE ROCAMORA SAN MIGUEL DE SALINAS BENIARRÉS GUARDAMAR DEL SEGURA SAN VICENTE DEL RASPEIG / SANT VICENT DEL RASPEIG BENIFALLIM HONDÓN DE LAS NIEVES / FONDÓ DE LES NEUS (EL) SANT JOAN D’ALACANT BENIJÓFAR HONDÓN DE LOS FRAILES SANTA POLA BENILLOBA IBI SAX BENILLUP JACARILLA TIBI BENIMARFULL JIJONA / XIXONA TOLLOS BENIMASSOT -

Zona Demarcada Per Xylella Fastidiosa a La Comunitat

Zona Demarcada per Xylella fastidiosa subespècie multiplex en la Comunitat Valenciana (Actualitzat a 17/03/2021) En compliment de l'article 4 del Reglament (UE) 2020/1201 de la Comissió de 14 d'agost de 2020, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa, s'estableix la següent Zona Demarcada en el territori de la Comunitat Valenciana. La Zona Demarcada consisteix en una zona infectada i una zona tampó de 2,5 Km al voltant de la zona infectada. La subespècie detectada a la Comunitat Valenciana és Xylella fastidiosa subespècie multiplex I. Llista de termes municipals afectats totalment o parcialment per la zona demarcada per Xylella fastidiosa subespècie multiplex Termes municipals de la província d'Alacant íntegrament afectats: • Alcalalí • Gata de Gorgos • Almudaina • Gorga • Balones • la Vall d'Alcalà • Benasau • la Vall de Laguar • Beniarbeig • la Vall d'Ebo • Beniardá • Llíber • Benidoleig • Millena • Benigembla • Murla • Benillup • Ondara • Benimantell • Orba • Benimassot • Parcent • Benimeli • Pedreguer • Benissa • Polop • Bolulla • Quatretondeta • Callosa d'en Sarrià • Sagra • Castell de Castells • Sanet y Negrals • El Castell de Guadalest • Senija • El Poble Nou de Benitatxell • Tàrbena • El Ràfol d'Almúnia • Teulada • El Verger • Tollos • Facheca • Tormos • Famorca • Xaló Termes municipals parcialment afectats: Província d’Alacant: • Alcocer de Planes • La Nucia • Alcoleja • L'Alfàs del Pi • L'Alqueria d'Asnar • L’Orcha/Lorcha • Altea • Muro de Alcoy • L'Atzúbia • Orxeta • Beniarrés -

New Costa Blanca Spain Tech Team Now Opening in Spain All the Latest in Gadgets and Home Technology

Issuewire www.Issuewire.com New Costa Blanca Spain Tech Team Now opening in Spain all the latest in Gadgets and Home Technology Satellite and Security Systems Home Automation best of todays technology Alacant, May 27, 2020 (Issuewire.com) - Welcome to Costa Blanca Tech New Tech In Spain Our engineers have Years Of Experience and are here 6 days a week to serve you Professional Sky TV Installations by Qualified EngineersWorking for Harlow Security Bolton since Issuewire www.Issuewire.com 1986plus we have R.e.m.e Engineers in our team Alarm and Cctv Qualified Tech Team Choose from the different options. We are here to make these options easier. We offer free advice and a full consultation service to establish what is best for you. After Installing in The Costa Blanca for nearly 20 years we know exactly what system you are looking for we listen and then give you multiple options Remember that we are professional installers, we won't leave you until you are happy with your installation and fully conversant with the system that we have installed. We always try to use the interior conduit in your property so you won't see any unsightly cables. We will always consult you if there is a preference of how you would prefer things to be installed regarding your Tv or Security System Apartments, Townhouses, Villas and Community SystemsWe offer the latest in Sky Digital Satellite tv 4K Freesat Systems pyronix Ring Swann Scantronics Cctv and Alarm Systems. Whatever type of property you live in, we cover every type of installation, from a 2 bedroomed apartment to a complete community system. -

Diari Oficial De La Generalitat Valenciana Conselleria De

4852 1997 04 03 DOGV - Núm. 2.963 Ajuntament d' Alaquas Ayuntamiento de Alaquas CORRECCIÓ D'ERRADES [97/L0957] CORRECCIÓN DE ERRORES [97/L0957] Per tal de corregir l'errada realitzada en el comput de terminis A fin de salvar el error padecido en el computo de plazos de de presentació de pliques en els processos licitatoris anunciats al presentación de plicas en los procesos licitatorios anunciados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.952 amb data 14 Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.952 de fecha 14 de mary de 1997, relatius a la prestació de serveis de manteniment i de marzo de 1997, relativos a prestación de servicios de manteni conservació de determinades zones verdes i jardins d'aquest muni miento y conservación de determinadas zonas verdes y ajardinadas cipi i serveis de manteniment del hardware instaHat en dependen en este municipio y servicios de mantenimiento del Hardware ins cies municipals d'aquest ajuntament, s'estableix que el termini de talado en dependencias municipales de este ayuntamiento, se deja presentació de pliques d'aquests processos s'amplia fins el dia 17 establecido que el plazo de presentación de plicas de dichos proce d'abril de 1997. sos queda ampliado hasta el día 17 de abril de 1997. Alaqw'is,26 de mary de 1997.- L'alcalde: Adrü'i Hernández Alaquas, 26 de marzo de 1997.- El alcalde: Adrián Hernández García. García. MEDI AMBIENT MEDIO AMBIENTE Conselleria de Medi Ambient Conselleria de Medio Ambiente ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL [97/X6548] ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL [97/X6548] -

20 Miles Cicloturisme

Cicloturisme BBT Cicloturismo BTT 20 Miles 1 3 Introducció Introducción Les comarques de l’Alcoià i El Comtat estan enclavades en un marc Las comarcas de l’Alcoià y El Comtat están enclavadas en un incomparable. Envoltades per la Serra de Mariola, la Font Roja, marco incomparable. Rodeadas por la Sierra de Mariola, la Font el Benicadell, la Serrella i la serra d’Aitana, la qual cosa defineix Roja, el Benicadell, la Serrella y la sierra de Aitana, lo que define aquesta zona com un lloc on la natura es pot veure en tota la seua esta zona como un lugar donde la naturaleza se puede ver en todo esplendor. su esplendor. Un dels signes d’identitat més conegut en aquesta zona són les Uno de los signos de identidad más conocido en esta zona son caves (situades a més de 1.200 m d’altitud), en explotació entre las cavas (situadas a más de 1.200m de altitud), en explotación els segles XVI-XX: construccions per a l’emmagatzematge de la entre los siglos XVI-XX: construcciones para el almacenamiento de neu. A més, al voltant de tots aquests municipis podem trobar la nieve. Además, alrededor de todos estos municipios podemos altres elements constructius destacats, com ara els diversos masos, encontrar otros elementos constructivos destacados, como los castells i ermites, entre d’altres. diversos caseríos, castillos y ermitas, entre otros. El seu paisatge vegetal, amb més de 1.400 varietats de plantes, és Su paisaje vegetal, con más de 1.400 variedades de plantas, un magnífic exponent de biodiversitat d’espècies amb propietats es un magnífico exponente de biodiversidad de especies con aromàtiques i medicinals: sàlvia, camamilla, farigola, rabet o cua de propiedades aromáticas y medicinales: salvia, manzanilla, tomillo, gat, pericó, té de roca.. -

Provincia De ALICANT E

Provincia de ALICANT E Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: Partido de Alcoy. Alcoy. Batieres. Bcnifallim . Penáguila. Partido de Alicante. ALICANTE San Vicente del Raspeig . Muchamiel . San Juan de Alicante . Campello . Villafranqueza . Partido de Callosa de Ensarriá. Alfaz del Pi. Benisa. Castell de Castélls. Guadalest . Altea. Bolulla. Confrides, Nucía (La) . Beniardá. Benifato . Calpe . Facheca. Polop . Benimanten . Callosa de Ensarriá . Famorca. Tárbena. Partido de Cocentaina . Agres. Balones. Benimarfull. Gorga . Alcocer de Planes. Lorcha. Benasau . Benimasot. Alcolecha . Millena . Alfafara. Beniarrés . Cocentaina. Muro del Alcoy . Almudaina . Benilloba . Cuatretondeta. Planes. Alquería de Aznar . Benillup . Gayanes. Tollos. Partido de Denia. Alcalalí. Denia. Llíver. Sanet y Negráls . Beniarbeig. Senija. Gata de Gorgos . 1 Miraflor. Benidoleig. Setla y Mirarrosa . Benimeli . Jalón. Ondara. Teulada . Benitachell. Jávea. Pedreguer. Vergel. Partido de Dolores. Albatera. Catral . Dolores . Puebla de Rocamora . Almoradí. Cox. Formentera del Segura . Rafal. Benejúzar. Daya Nueva . Granja de Rocamora . Rojales. Callosa de Segura. ¡ Daya Vieja . Guardamar del Segura . San Fulgencio. Partido de Elche. Crevillente . i Elche. 1 Santa Pola . 2 Alicante Tomo I. Resultados definitivos Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística 1/6 fo -- Partido de Jijona. Aguas de Busot . Castalla . Jijona. Tibi . Busot. Ibi. Onil. Torremanzanas . Partido de Monóvar. Elda. Monóvar. Petrel . Pinoso . Salinas . Partido de Novelda . Agost. Aspe. Hondón de las Nieves . Monforte del Cid. Novelda. Partido de Orihuela . Algorfa. Bigastro . Orihuela. San Miguel de Salinas . Benferri. Benijófar . Jacal illa. Redován . Torrevieja. Partido de Pego. Adsubia . Parcent . Sagra . Vall de Ebo. Benichembla. Pego. Tormos. Vall de Gallinera. Murta. Orba. Ráfol de Almunia . Vall de Alcalá . Vall de Laguart . Partido de Villajoyosa. Benidorm . Sella. Finestrai . -

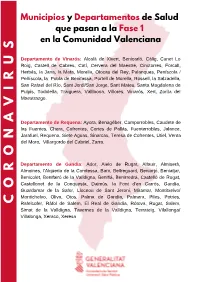

C O R O N a V I R

Municipios y Departamentos de Salud que pasan a la Fase 1 en la Comunidad Valenciana S Departamento de Vinarós: Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Canet Lo U Roig, Castell de Cabres, Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres, Forcall, Herbés, la Jana, la Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Peníscola / R Peñíscola, la Pobla de Benifassà, Portell de Morella, Rossell, la Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi/San Jorge, Sant Mateu, Santa Magdalena de I Pulpis, Todolella, Traiguera, Vallibona, Villores, Vinaròs, Xert, Zorita del Maestrazgo. V A Departamento de Requena: Ayora, Benagéber, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Cofrentes, Cortes de Pallás, Fuenterrobles, Jalance, Jarafuel, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Teresa de Cofrentes, Utiel, Venta N del Moro, Villargordo del Cabriel, Zarra. O Departamento de Gandia: Ador, Aielo de Rugat, Alfauir, Almiserà, R Almoines, l'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Beniatjar, Benicolet, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castelló de Rugat, Castellonet de la Conquesta, Daimús, la Font d'en Carròs, Gandia, O Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Montitxelvo/ Montichelvo, Oliva, Otos, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, C Rafelcofer, Ràfol de Salem, El Real de Gandía, Rótova, Rugat, Salem, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Terrateig, Vilallonga/ Villalonga, Xeraco, Xeresa Departamento de Xàtiva-Ontinyent: Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia de Crespins, Alfarrasí, Anna, Atzeneta d'Albaida, -

En Relación Con La Pregunta Formulada Por Sus Señorías, Se Indica Que La Información Solicitada Se Recoge En El Anexo Que Se Acompaña

SECRE TARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/16780 06/09/2017 46101 AUTOR/A: CASCALES MARTÍNEZ, Loreto (GP); ALBA MULLOR, María Dolores (GP); ALBALADEJO MARTÍNEZ, Joaquín (GP) RESPUESTA: En relación con la pregunta formulada por Sus Señorías, se indica que la información solicitada se recoge en el anexo que se acompaña. Madrid, 13 de noviembre de 2017 A N E X O 184/16780 2008 Provincia Municipio Droga Cantidad Unidad de medida de incautada droga Alicante Agost Marihuana 1 Gramos Alicante Albatera Marihuana 1,7 Gramos Alicante Almoradí Cocaína 15 Gramos Alicante Almoradí Hachís 161 Gramos Alicante Almoradí Marihuana 50 Gramos Alicante Almoradí Sulfato de 0,8 Gramos Anfetamina Alicante Altea Cocaína 4 Gramos Alicante Aspe Cocaína 0,5 Gramos Alicante Aspe Hachís 41 Gramos Alicante Aspe Marihuana 26 Gramos Alicante Benejúzar Hachís 3 Gramos Alicante Benferri Hachís 5 Gramos Alicante Bigastro Cocaína 1 Gramos Alicante Bigastro Hachís 4,3 Gramos Alicante Bigastro Marihuana 8 Gramos Alicante Callosa de Segura Anfetamina 1 Unidades Alicante Callosa de Segura Cocaína 2 Gramos Alicante Callosa de Segura Hachís 4052 Gramos Alicante Callosa de Segura Marihuana 42 Gramos Alicante Castalla Cocaína 2 Gramos Alicante Castalla Hachís 3 Gramos Alicante Castalla Marihuana 1 Gramos Alicante Cocentaina Hachís 2 Gramos Alicante Cox Cocaína 4 Gramos Alicante Cox Hachís 76 Gramos Alicante Cox Marihuana 66 Gramos Alicante Dolores Hachís 1,3 Gramos Alicante Finestrat Hachís 4 Gramos Alicante Finestrat -

A) of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2017/C 329/13

C 329/16 EN Official Journal of the European Union 30.9.2017 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2017/C 329/13) This publication confers the right to oppose the amendment application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE PRODUCT SPECIFICATION OF PROTECTED DESIGNATIONS OF ORIGIN/PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS WHICH IS NOT MINOR Application for approval of an amendment in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE’ EU No: PGI-ES-02157 — 1.7.2016 PDO ( ) PGI ( X ) 1. Applicant group and legitimate interest Regulatory Council for the Protected Geographical Indication ‘Cerezas de la Montaña de Alicante’ Carretera Albaida-Denia, s/n 03788 Alpatró – La Vall de Gallinera ALICANTE ESPAÑA The Regulatory Council for the Protected Geographical Indication ‘Cerezas de la Montaña de Alicante’ is the legiti mate interested party in the amendment application for the specification of the above Protected Geographical Indi cation and is also responsible for its protection. 2. Member State or Third Country Spain 3. Heading in the product specification affected by the amendment — Name of product — Product description — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — Others (please specify) 4. Type of amendment — Amendment to product specification of a registered PDO or PGI not qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012. -

Cita-3 Para La Oficina De Extranjería En Alicante Imprima Este Documento Documento Válido Únicamiente Para: Presentación De

CITA-3 PARA LA OFICINA DE EXTRANJERÍA EN ALICANTE LEA ESTO, ES MUY IMPORTANTE Tenga en cuenta que dependiendo del término municipal de la provincia de Alicante en el que el reagrupante tenga o vaya a tener su domicilio, corresponde presentar la solicitud de residencia por reagrupación familiar en una Oficina de Extranjería en concreto. PARA DIRIGIRSE A LA OFICINA CORRECTA, ASEGÚRESE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DEL DOMICILO CADA OFICINA SÓLO ADMITIRÁ LAS SOLICITUDES QUE LE CORRESPONDAN SI EL DOMICILIO ESTÁ EN UN TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS QUE FIGURAN EN EL SIGUIENTE LISTADO, CORRESPONDE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA EN ALICANTE AGOST BUSOT MONÓVAR / MONÒVER AGRES CALLOSA DE SEGURA MONTESINOS (LOS) AIGÜES CAMPELLO (EL) MURO DE ALCOY ALBATERA CAMPO DE MIRRA / CAMP DE MIRRA (EL) MUTXAMEL ALCOCER DE PLANES CAÑADA NOVELDA ALCOLEJA CASTALLA ONIL ALCOY / ALCOI CATRAL ORIHUELA ALFAFARA COCENTAINA PENÀGUILA ALGORFA COX PETRER ALGUEÑA CREVILLENT PILAR DE LA HORADADA ALICANTE / ALACANT DAYA NUEVA PINOSO / PINÓS (EL) ALMORADÍ DAYA VIEJA PLANES ALMUDAINA DOLORES QUATRETONDETA ALQUERIA D’ASNAR (L’) ELCHE / ELX RAFAL ASPE ELDA REDOVÁN BALONES FACHECA ROJALES BANYERES DE MARIOLA FAMORCA ROMANA (LA) BENASAU FORMENTERA DEL SEGURA SALINAS BENEIXAMA GAIANES SAN FULGENCIO BENEJÚZAR GORGA SAN ISIDRO BENFERRI GRANJA DE ROCAMORA SAN MIGUEL DE SALINAS BENIARRÉS GUARDAMAR DEL SEGURA SAN VICENTE DEL RASPEIG / SANT VICENT DEL RASPEIG BENIFALLIM HONDÓN DE LAS NIEVES / FONDÓ DE LES NEUS (EL) SANT JOAN D’ALACANT BENIJÓFAR HONDÓN DE LOS FRAILES SANTA POLA BENILLOBA IBI SAX BENILLUP -

Real Decreto 166/2008, De 8 De Febrero, Por El Que Se Delimita La Zona De Promoción Económica De La Comunitat Valenciana

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat Valenciana. Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 59, de 08 de marzo de 2008 Referencia: BOE-A-2008-4478 ÍNDICE Preámbulo ................................................................ 3 Artículos ................................................................. 4 Artículo 1. Ámbito geográfico. ................................................ 4 Artículo 2. Techo máximo de las ayudas. ......................................... 4 Artículo 3. Zonas prioritarias. ................................................ 4 Artículo 4. Objetivos....................................................... 4 Artículo 5. Plazo de vigencia. ................................................ 5 Artículo 6. Clases de incentivos regionales. ....................................... 5 Artículo 7. Sectores económicos promocionables. ................................... 5 Artículo 8. Tipos y dimensiones mínimas de los proyectos............................... 6 Artículo 9. Requisitos de los proyectos. .......................................... 6 Artículo 10. Conceptos de inversión. ............................................ 7 Artículo 11. Criterios de valoración de los proyectos. ................................. 7 Artículo 12. Administración y gestión de los incentivos regionales. ......................... 7 Artículo 13. Informe sobre el grado de ejecución de los proyectos.......................... 8 Disposiciones derogatorias ....................................................