El Castillo De Benifallim, Alicante

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

17 Juli 1984 Houdende Algemene Voorschriften Inzake De Toekenning Van De Produktiesteun Voor Olijfolie En De in Bijlage II Van Verordening (EEG) Nr

Nr. L 122/64 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 12. 5. 88 VERORDENING (EEG) Nr. 1309/88 VAN DE COMMISSIE van 11 mei 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2502/87 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 1986/1987 DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE geerd, gezien het feit dat de begunstigden de produktie GEMEENSCHAPPEN, steun nog , niet hebben kunnen ontvangen ; Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre Economische Gemeenschap, gelen in overeenstemming zijn met het advies van het Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van Comité van beheer voor oliën en vetten. 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING ning (EEG) nr. 1098/88 (2), en met name op artikel 5, lid VASTGESTELD : 5, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261 /84 van de Raad van Artikel 1 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de produktiesteun voor olijfolie en de _ In bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2502/87 worden steun aan de producentenorganisaties (3), laatstelijk gewij de gegevens betreffende de autonome gemeenschappen zigd bij Verordening (EEG) nr. 892/88 (4), en met name Andalusië en Valencia vervangen door de gegevens die op artikel 19, zijn opgenomen in de bijlage van deze verordening. Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2502/87 van Artikel 2 de Commissie (*), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 370/88 (*), de opbrengst aan olijven en aan olie is vastge Deze verordening treedt in werking op de dag van haar steld voor de homogene produktiegebieden ; dat in bijlage bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese II van die verordening vergissingen zijn geconstateerd Gemeenschappen. -

Topónimos Premusulmanes Documentados En Las Fuentes Clásicas, Y 2

TOPONIMIA PREMUSULMANA DE ALICANTE A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL Abelardo Herrero Alonso La documentación medieval permite conectar con los hechos histó ricos de un pasado antiguo. Los documentos son como los tajamares que sustentan el puente que nos lleva al pasado. Gracias a ellos es posible seguir el camino —histórico y filológico— de numerosas voces geográficas de origen remoto y que perviven hoy día. Cada dato paleo- gráfico, por ejemplo, supone un eslabón explicativo del proceso evolu tivo seguido por cada nombre, por cada topónimo. En el presente artículo se intenta estudiar una veintena larga de topónimos alicantinos, nacidos con anterioridad a la invasión musul mana, fruto de distintas culturas y lenguas. De algunos de ellos posee mos testimonios de los historiadores y geógrafos grecolatinos. Pero son los documentos medievales los que permiten entroncar el hoy y el ayer de esos topónimos, gracias a una enorme cadena de datos históri cos y filológicos, inexcusables, por otra parte, en cualquier trabajo de toponimia. Y es preciso acogerse a estos datos para poder salvar ese gigan tesco paréntesis que nos separa de la época en que tales voces geográ ficas nacieron. Por pura razón metodológica, me voy a permitir establecer dos grandes grupos: 1. Topónimos premusulmanes documentados en las fuentes clásicas, y 2. Topónimos premusulmanes no documentados en las fuentes clásicas. 7 I.—TOPÓNIMOS PREMUSULMANES DOCUMENTADOS EN LAS FUEN TES CLASICAS ALACANT (ALICANTE) Tradicionalmente se ha venido relacionando directamente el topó nimo Alacant (Alicante) con el Akra Leuké griego. A nivel de evolución fonética parece hoy claro que estas denominaciones toponímicas no guardan otra relación que la del calco semántico. -

Oficina Present Movilidad Estu-Fami

LEA ESTO, ES MUY IMPORTANTE Tenga en cuenta que dependiendo del término municipal de la provincia de Alicante en el que se encuentre el centro de enseñanza, corresponde presentar la solicitud en una Oficina de Extranjería en concreto. PARA DIRIGIRSE A LA OFICINA CORRECTA, ASEGÚRESE DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ENSEÑANZA CADA OFICINA SÓLO ADMITIRÁ LAS SOLICITUDES QUE LE CORRESPONDAN SI EL CENTRO DE ENSEÑANZA ESTÁ EN UN TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS QUE FIGURAN EN EL SIGUIEN TE LISTADO, CORRESPONDE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA EN ALICANTE AGOST BUSOT MONÓVAR / MONÒVER AGRES CALLOSA DE SEGURA MONTESINOS (LOS) AIGÜES CAMPELLO (EL) MURO DE ALCOY ALBATERA CAMPO DE MIRRA / CAMP DE MIRRA (EL) MUTXAMEL ALCOCER DE PLANES CAÑADA NOVELDA ALCOLEJA CASTALLA ONIL ALCOY / ALCOI CATRAL ORIHUELA ALFAFARA COCENTAINA PENÀGUILA ALGORFA COX PETRER ALGUEÑA CREVILLENT PILAR DE LA HORADADA ALICANTE / ALACANT DAYA NUEVA PINOSO / PINÓS (EL) ALMORADÍ DAYA VIEJA PLANES ALMUDAINA DOLORES QUATRETONDETA ALQUERIA D’ASNAR (L’) ELCHE / ELX RAFAL ASPE ELDA REDOVÁN BALONES FACHECA ROJALES BANYERES DE MARIOLA FAMORCA ROMANA (LA) BENASAU FORMENTERA DEL SEGURA SALINAS BENEIXAMA GAIANES SAN FULGENCIO BENEJÚZAR GORGA SAN ISIDRO BENFERRI GRANJA DE ROCAMORA SAN MIGUEL DE SALINAS BENIARRÉS GUARDAMAR DEL SEGURA SAN VICENTE DEL RASPEIG / SANT VICENT DEL RASPEIG BENIFALLIM HONDÓN DE LAS NIEVES / FONDÓ DE LES NEUS (EL) SANT JOAN D’ALACANT BENIJÓFAR HONDÓN DE LOS FRAILES SANTA POLA BENILLOBA IBI SAX BENILLUP JACARILLA TIBI BENIMARFULL JIJONA / XIXONA TOLLOS BENIMASSOT -

Zona Demarcada Per Xylella Fastidiosa a La Comunitat

Zona Demarcada per Xylella fastidiosa subespècie multiplex en la Comunitat Valenciana (Actualitzat a 17/03/2021) En compliment de l'article 4 del Reglament (UE) 2020/1201 de la Comissió de 14 d'agost de 2020, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa, s'estableix la següent Zona Demarcada en el territori de la Comunitat Valenciana. La Zona Demarcada consisteix en una zona infectada i una zona tampó de 2,5 Km al voltant de la zona infectada. La subespècie detectada a la Comunitat Valenciana és Xylella fastidiosa subespècie multiplex I. Llista de termes municipals afectats totalment o parcialment per la zona demarcada per Xylella fastidiosa subespècie multiplex Termes municipals de la província d'Alacant íntegrament afectats: • Alcalalí • Gata de Gorgos • Almudaina • Gorga • Balones • la Vall d'Alcalà • Benasau • la Vall de Laguar • Beniarbeig • la Vall d'Ebo • Beniardá • Llíber • Benidoleig • Millena • Benigembla • Murla • Benillup • Ondara • Benimantell • Orba • Benimassot • Parcent • Benimeli • Pedreguer • Benissa • Polop • Bolulla • Quatretondeta • Callosa d'en Sarrià • Sagra • Castell de Castells • Sanet y Negrals • El Castell de Guadalest • Senija • El Poble Nou de Benitatxell • Tàrbena • El Ràfol d'Almúnia • Teulada • El Verger • Tollos • Facheca • Tormos • Famorca • Xaló Termes municipals parcialment afectats: Província d’Alacant: • Alcocer de Planes • La Nucia • Alcoleja • L'Alfàs del Pi • L'Alqueria d'Asnar • L’Orcha/Lorcha • Altea • Muro de Alcoy • L'Atzúbia • Orxeta • Beniarrés -

Concesión De Subvención Al Ayuntamiento De L´Alqueria D

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que dispone que deberán publicarse las subvenciones concedidas durante el mes siguiente a cada trimestre natural se procede a enumerar la relación de Ayuntamientos subvencionados, por el Departamento de Ciclo Hídrico, junto con la denominación de obra, cuantía económica y consignación de partida presupuestaria de las subvenciones otorgadas del mes de febrero al mes de junio (inclusive) del año 2009 : - Concesión de subvención al Ayuntamiento de L´Alqueria d´Asnar, por importe de 24.386,50, imputables a la partida 29.512.76200 del presupuesto provincial vigente, para sufragar el 95% de los gastos derivados para la actuación hidráulica a ejecutar por los Municipios, consistente en “Cambio de tuberías, conexiones y llaves de paso, corte y tomas de incendios en diferentes calles de la población”. - Concesión de subvención al Ayuntamiento de Redován, por importe de 96.000, imputables a la partida 29.512.60109 del presupuesto provincial vigente, para sufragar el 74,981764% de los gastos derivados de la infraestructura hidráulica a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante consistente en “Proyecto reposición de red del agua potable en el Barrio del Rincón de Redován”. - Concesión de subvención al Ayuntamiento de Relleu, por importe de 18.149,08, imputables a la partida 29.512.60109 del presupuesto provincial vigente, para sufragar el 95% de los gastos derivados de la infraestructura hidráulica a ejecutar por la Excma. -

A3 Mapa El Campello

#CyclingFriendly PUNTES DE GOSÀLVEZ MONNEGRE - EMBALSE DE TIBI TUDONS VIA VERDE DEL MAIGMÓ XIXONA www.elcampelloturismo.com [email protected] Tel.: 965 634 606 634 965 Tel.: El Campello El C/ San Bartolomé, 103 Bartolomé, San C/ TURISMO EL CAMPELLO EL R01 R02 R03 R04 R05 11.10 km. - 110 m. Desnivel positivo 50.52 km. - 899 m. Desnivel positivo 113 km. - 2293 m. Desnivel positivo 83.40 km. - 820 m. Desnivel positivo 55.52 km. - 1039 m. Desnivel positivo Ruta familiar para bicicleta de montaña, gravel o Ruta para bicicleta de montaña que nos llevará hasta Ruta para bicicleta de carretera que nos llevará a uno Ruta para bicicleta de montaña o gravel que nos Ruta para bicicleta de carretera con salida y llegada mixta, que nos llevará a través del sendero local el Embalse de Tibi por una ruta cercana al cauce del de los puertos más reconocidos de la Comunidad llevará a la espectacular Vía Verde del Maigmó. en El Campello que nos llevará a la localidad de SL-CV93 de El Campello. Poco desnivel y Río Monnegre, combinando tramos de carretera Valenciana, como el de Tudons. Más de 100kms para Perfecta para los amantes de la naturaleza, la Xixona por la zona de Monnegre, volviendo a través asequible para todo tipo con poco tráfico y usuarios ya algo tranquilidad y las de Busot. de cicloturistas. senderos puros para experimentados en buenas vistas. Más MTB. cicloturismo de carretera. técnica en su vuelta hacia El Campello. Cycling Friendly Cycling no i Dest EL CAMPELLO EL EL CAMPELLO - RELLEU - BUSOT PARAJE NATURAL DEL MAIGMÓ EMBALSE DEL AMADORIO TORRES DE LA HUERTA LA CARRASQUETA - BENIFALLIM El Campello, en pleno corazón de la Costa Blanca, a escasos minutos de Alicante y Benidorm, es un pueblo con hondo sabor R06 R07 R08 R09 R10 marinero que, sin perder sus raíces, ha sabido transformarse en un municipio turístico de primer orden. -

Rutometro 3ª Etapa El Campello

RUTOMETRO 3ª ETAPA EL CAMPELLO - EL CAMPELLO Fecha: domingo, 30 de mayo 2021 Punto de encuentro: 08:30 h. en Plaza Saint Christol les Alès Control de firmas t ypresentación de equipos 08:45 h. Llamada a corredores: 09:50 h. Salida neutralizada: 09:55 h. Salida lanzada: 10:00 h. Km Neutralizados 1,6 Km. Km totales 135,8 Km. KILÓMETROS HORARIO PREVISTO I T I N E R A R I O PARCIAL TOTAL FALTAN 38 km/h 40 km/h 42 km/h EL CAMPELLO , Salida neutralizada desde Calle Alcalde Oncina Giner por Plaça de Ľ Ajuntament, Avda. de la Generalitat, cruce giro izda por C/ Dr. Fleming, 0 0 0 9:55 9:55 9:55 cruce giro dcha. por C/ San Ramón, rotonda giro izda por Avda. El Vincle sigue dirección Busot por CV-777 KM 0 , Salida lanzada en CV-777 cartel fin de población 0 0 135,8 10:00 10:00 10:00 Cruce sigue recto dirección Busot por CV-773 5,5 5,5 130,3 10:08 10:08 10:07 º BUSOT , rotonda giro izda. dirección Xixona por CV-774, SPRINT ESPECIAL 0,6 6,1 129,7 10:09 10:09 10:08 Rotonda sigue recto dirección Xixona por CV-774 8,8 14,9 120,9 10:24 10:23 10:22 Rotonda giro dcha. dirección Xixona por CV-800 0,5 15,4 120,4 10:25 10:24 10:23 Rotonda giro dcha. dirección La Torre de les Maçanes por CV-780 5,3 20,7 115,1 10:33 10:32 10:31 LA TORRE DE LES MAÇANES , por Avda. -

Comunidad Valenciana Tipo Inscripción: Manantial

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR TIPO INSCRIPCIÓN: MANANTIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA PROVINCIA: ALACANT Página 1 de 137 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR TIPO INSCRIPCIÓN: MANANTIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA PROVINCIA: ALACANT Municipio: AGOST Sección: C Tomo: 37 Folio: 26 Clave: 1988IP5682 Fecha Concesión: 23/06/2005 Clase y Afeccion: DOMESTICO Vol. Max. Anual (m3): 180 Superficie (ha): Corriente - Acuifero: 8.50 - SIERRA DEL CID Paraje: SAGARNELLA Municipio: AGOST Provincia: ALACANT Titular: PERSONA FÍSICA Tomas: TOMA: 13023/1988 - 2 UTMX: 705535 UTM Y: 4261071 HUSO: 30 Página 2 de 137 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR TIPO INSCRIPCIÓN: MANANTIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA PROVINCIA: ALACANT Municipio: AGRES Sección: A Tomo: 54 Folio: 57 Clave: 2009RC0013 Fecha Concesión: 08/01/2013 Clase y Afeccion: ABASTECIMIENTO Vol. Max. Anual (m3): 87526,9 Superficie (ha): Corriente - Acuifero: Paraje: NACIMIENTO AZUD Municipio: AGRES Provincia: ALACANT Titular: AYUNTAMIENTO DE AGRES, CIF: P0300300A Tomas: TOMA: 3525/2009 - 1 UTMX: 715941 UTM Y: 4295230 HUSO: 30 TOMA: 3525/2009 - 2 UTMX: 715960 UTM Y: 4294965 HUSO: 30 TOMA: 3525/2009 - 3 UTMX: 714750 UTM Y: 4294763 HUSO: 30 Página 3 de 137 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR TIPO INSCRIPCIÓN: MANANTIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA PROVINCIA: ALACANT Municipio: ALACANT Sección: C Tomo: 37 Folio: 44 Clave: 1988IP1208 Fecha Concesión: 13/07/2005 Clase y Afeccion: INDUSTRIAL (refrigeración de aparatos de aire acondicionado) Vol. Max. -

Guia D'administracions Locals (.Pdf)

Fecha de Actualización: 29/09/21 ALACANT/ALICANTE Agost Alcoleja Alcalde: Alcalde: Plaça d'Espanya, 1 (03698) Sant Antoni, 1 (03814) Tel. :965691043 Fax :965691978 Tel. :966509101 Fax : [email protected] ; [email protected] [email protected]; [email protected] Agres Alfafara Alcalde: Alcalde: Plaza España, 1 (03837) Plaça Espanya, 1 (03838) Tel. :965510001 Fax :965510288 Tel. :965510082 Fax :965510271 [email protected];[email protected] [email protected];[email protected] Aigües Alfàs del Pi, l' Alcalde: Alcalde: Mayor, 5 (03569) Federico García Lorca, 11 (03580) Tel. :965690061 Fax :965690329 Tel. :965888265 Fax :965887112 [email protected], [email protected] [email protected];[email protected];mjpingar Alacant/Alicante Algorfa Alcalde: Alcalde: Plaza del Ayuntamiento, s/n (03002) Plaza España, 20 (03169) Tel. :965149169 Fax :965149293 Tel. :965700146 Fax :966780010 [email protected]; alcaldia@alican [email protected]; [email protected] Albatera Algueña Alcalde: Alcalde: Plaza España, 1 (03340) Plaza Juan Carlos I, 3 (03668) Tel. :965485000 Fax :965487474 Tel. :965476001 Fax :965476300 [email protected];[email protected] [email protected]; [email protected]; juan@algue Alcalalí Almoradí Alcalde: Alcalde: Mayor, 10 (03728) Plaza Constitución, 1 (03160) Tel. :966482024 Fax :966482001 Tel. :965700101 Fax :966780104 [email protected] [email protected]; [email protected] Alcocer de Planes Almudaina Alcalde: Alcalde: San Gil, 2 (03841) Carrer les Moreres nº 9 (03827) Tel. :965531444 Fax :965531444 Tel. :965514267 Fax :966536988 [email protected];[email protected] [email protected] Alcoi/Alcoy Alqueria d'Asnar, l' Alcalde: Alcalde: Plaça d'Espanya, 1 (03801) San Lorenzo, 6 (03829) Tel. -

New Costa Blanca Spain Tech Team Now Opening in Spain All the Latest in Gadgets and Home Technology

Issuewire www.Issuewire.com New Costa Blanca Spain Tech Team Now opening in Spain all the latest in Gadgets and Home Technology Satellite and Security Systems Home Automation best of todays technology Alacant, May 27, 2020 (Issuewire.com) - Welcome to Costa Blanca Tech New Tech In Spain Our engineers have Years Of Experience and are here 6 days a week to serve you Professional Sky TV Installations by Qualified EngineersWorking for Harlow Security Bolton since Issuewire www.Issuewire.com 1986plus we have R.e.m.e Engineers in our team Alarm and Cctv Qualified Tech Team Choose from the different options. We are here to make these options easier. We offer free advice and a full consultation service to establish what is best for you. After Installing in The Costa Blanca for nearly 20 years we know exactly what system you are looking for we listen and then give you multiple options Remember that we are professional installers, we won't leave you until you are happy with your installation and fully conversant with the system that we have installed. We always try to use the interior conduit in your property so you won't see any unsightly cables. We will always consult you if there is a preference of how you would prefer things to be installed regarding your Tv or Security System Apartments, Townhouses, Villas and Community SystemsWe offer the latest in Sky Digital Satellite tv 4K Freesat Systems pyronix Ring Swann Scantronics Cctv and Alarm Systems. Whatever type of property you live in, we cover every type of installation, from a 2 bedroomed apartment to a complete community system. -

Diari Oficial De La Generalitat Valenciana Conselleria De

4852 1997 04 03 DOGV - Núm. 2.963 Ajuntament d' Alaquas Ayuntamiento de Alaquas CORRECCIÓ D'ERRADES [97/L0957] CORRECCIÓN DE ERRORES [97/L0957] Per tal de corregir l'errada realitzada en el comput de terminis A fin de salvar el error padecido en el computo de plazos de de presentació de pliques en els processos licitatoris anunciats al presentación de plicas en los procesos licitatorios anunciados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.952 amb data 14 Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.952 de fecha 14 de mary de 1997, relatius a la prestació de serveis de manteniment i de marzo de 1997, relativos a prestación de servicios de manteni conservació de determinades zones verdes i jardins d'aquest muni miento y conservación de determinadas zonas verdes y ajardinadas cipi i serveis de manteniment del hardware instaHat en dependen en este municipio y servicios de mantenimiento del Hardware ins cies municipals d'aquest ajuntament, s'estableix que el termini de talado en dependencias municipales de este ayuntamiento, se deja presentació de pliques d'aquests processos s'amplia fins el dia 17 establecido que el plazo de presentación de plicas de dichos proce d'abril de 1997. sos queda ampliado hasta el día 17 de abril de 1997. Alaqw'is,26 de mary de 1997.- L'alcalde: Adrü'i Hernández Alaquas, 26 de marzo de 1997.- El alcalde: Adrián Hernández García. García. MEDI AMBIENT MEDIO AMBIENTE Conselleria de Medi Ambient Conselleria de Medio Ambiente ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL [97/X6548] ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL [97/X6548] -

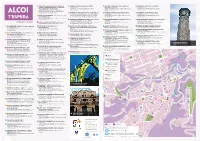

Plànol Dels Punts D'interès De La Ciutat D'alcoi

CARRER-2 CARRER-1 18 36 44 EXPO-MUSEO DE LA CIUDAD “EXPLORA” E VIVIENDA C/ SANT LLORENÇ, 27. (1913). ANTIGUAS FÁBRICAS C/ SANT JOAN, 43 y 51 VIVIENDAZONA XORRADOR C/ JOAN CANTÓ, 10. (1907). “ISURUS” EXPOSICIÓN DE PALEOTONLOGÍA Vicente Pascual. 45. (1915). Timoteo Briet. Vicente Pascual. Antigua fábrica de Tintes Sant Jordi. HABITATGE C/ SANT LLORENÇ, 27. (1913). ANTIGUES FÀBRIQUES C/ SANT JOAN, 43 i 45. HABITATGELES LLOMETES C/ JOAN CANTÓ, 10. (1907). EXPO-MUSEU DE LA CIUTAT “EXPLORA” I Vicente Pascual. (1915). Timoteo Briet. Vicente Pascual. XORRADOR FILÀ CORDÓN “ISURUS” EXPOSICIÓ DE PALEONTOLOGIA. BARRANC DEL SINC Antiga fàbrica de Tints Sant Jordi. 37 VIVIENDA C/ SANT JOSEP, 24 Y 26. (1910-1908). La 45 VIVIENDA C/ CAPELLÀ BELLOCH, 9. (1910). 52 VIVIENDA C/ JOAN CANTÓ, 8. (1906). primera fue la vivienda y el estudio de Timoteo Briet. Timoteo Briet. Vicente Pascual. CAMÍ DELS TALECONS 19 MURALLAS MEDIEVALES. Torre N’Aiça, Torre Riquer HABITATGE C/ SANT JOSEP, 24 i 26. (1910-1908). El HABITATGE C/ CAPELLÀ BELLOCH, 9. (1910). HABITATGE C/ JOAN CANTÓ, 8. (1906). y Portal de Sant Roc. primer va ser la vivenda i l’estudi de Timoteo Briet. Timoteo Briet. Vicente Pascual. PISCINA MURALLES MEDIEVALS. Torre N’Aiça, Torre Riquer MUNICIPAL i Portal de Sant Roc. 38 PLACETA DE LES XIQUES. (s. XIII). Restos de la torre 46 PALACETE DE ALBORS. (1873) Estilo ecléctico y 53 CASA DE ESCALÓ. (1906). Sede del Conservatorio FILÀ MUNTANYESOS de la Barbacana y de la muralla medieval. clasicista. Municipal de Música y Danza. BARRANC DEL SINC 20 FILÀ ARAGONESOS PUENTE DE SANT JORDI (1931).