Scarica Il Documento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

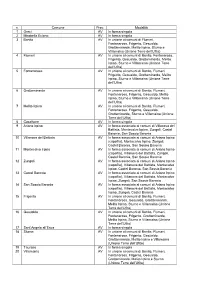

N. Comune Prov. Modalità 1 Greci AV in Forma Singola 2 Mirabella Eclano AV in Forma Singola 3 Bonito AV in Unione Ai Comuni Di

n. Comune Prov. Modalità 1 Greci AV In forma singola 2 Mirabella Eclano AV In forma singola 3 Bonito AV In unione ai comuni di Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell’Ufita) 4 Flumeri AV In unione ai comuni di Bonito, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell’Ufita) 5 Fontanarosa AV In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell’Ufita) 6 Grottaminarda AV In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell’Ufita) 7 Melito Irpino AV In unione ai comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno e Villamaina (Unione Terre dell’Ufita) 8 Casalbore AV In forma singola 9 Ariano Irpino AV In forma associata ai comuni di Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia 10 Villanova del Battista AV In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Montecalvo Irpino, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia 11 Montecalvo Irpino AV In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Zungoli, Castel Baronia, San Sossio Baronia 12 Zungoli AV In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Castel Baronia, San Sossio Baronia 13 Castel Baronia AV In forma associata ai comuni di Ariano Irpino (capofila), Villanova -

Cambridge University Press 978-1-107-01373-5 — the Roman Republic to 49 BCE Liv Mariah Yarrow Index More Information

Cambridge University Press 978-1-107-01373-5 — The Roman Republic to 49 BCE Liv Mariah Yarrow Index More Information Index Acarnania, coins of, 27 Apollo, 8, 15, 40, 84, 102–3, 105, 134, 146, activation analyses, neutron and proton, 58 167, 169–70, 183, 187, 200, 220, 230 aediles, coins issued by, 71, 79–80, 173, 234 Appuleius Saturninus, L. tr. pl. 103 aediles, curule, 70–1, 169, 220 and 100 bce, 23, 25, 142, 153, 178, 181 aediles, grain supply, 41, 177, 234 Apulia, 115, 117 aediles, plebeian, 168, 179, 186 aqua Marcia,66–8, 177 aediles, religious role, 78, 81, 83, 85–6, 168 Aquillius, M’. cos. 101 bce, 128, 132 Aemilia, vestal virgin 2nd cent. bce,82 Aquinum, 12 Aemilia, vestal virgin legendary, 87 Arausio, battle of, 142, 178 Aemilius Lepidus Paullus, L. cos. 50 bce, architecture, depicted on coins, 60, 67, 104, 107, 164 108, 165, 219 Aemilius Lepidus, M. cens. 179 bce, 68, 87 Aretas III, 81 Aemilius Lepidus, M. cos. 78 bce,87 argento publico, 145, 179, 191, 214, 229 Aemilius Lepidus, M. triumvir, 68, 87, 107 Ariminum, 110, 181 Aemilius Paullus, L. cos. 182 and 168 bce, Arpi, 115, 117 100, 107, 220 Artemis, 79 Aemilius Scaurus, M. cos. 115 bce, 181 aspergillum, 103–4 Aemilius Scaurus, M. pr. 56 bce,81 Atalanta, 221 Aeneas, 72, 89, 93, 148, 222 Atella, 120 aes formatum,17 Athena, 123, 131–2, 149 aes grave, 12, 24 Ilias, 92 aes rude,13 Athens, 132, 147–8 Aesernia, 12 athletics, 60, 233 Aetolia, personification of, 79 augurs and augury, 42, 99, 100, 148, 153, 178, Africa, personification of, 156 184, 230–1 ager publicus, 180 Augustus, 66, -

PUC DEL COMUNE DI ZUNGOLI – RELAZIONE SUI PROFILI DI COERENZA AL PTCP (Allegato I PARTE I)

ALLEGATO AL PROVV. PRESIDENZIALE N. 66 DEL 03.09.2019 PUC DEL COMUNE DI ZUNGOLI – RELAZIONE SUI PROFILI DI COERENZA AL PTCP (Allegato I PARTE I) P.03(C2) Schema di Assetto strategico ................................................................................................................................................................................................................................. 2 P.04-Rete ecologica ................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 P.05-Aree agricole e forestali di interesse strategico .......................................................................................................................................................................................................... 32 P.06(C2) Quadro della trasformabilità ................................................................................................................................................................................................................................. 40 P07.1 (C2) Vincoli geologici ambientali ............................................................................................................................................................................................................................... 49 P07.2 (C2) Vincoli paesaggistici archeologici e naturalistici ............................................................................................................................................................................................ -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N

Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Relazione Tecnica

VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE SUL BACINO DI CAMPOLATTARO COMMITTENTE: REC S.R.L VIA GIULIO UBERTI 37 MILANO ANALISI ARCHEOLOGICA – RELAZIONE TECNICA COORDINAMENTO ATTIVITÀ: APOIKIA S.R.L. – SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’ARCHEOLOGIA CORSO VITTORIO EMANUELE 84 NAPOLI 80121 TEL. 0817901207 P. I. 07467270638 [email protected] DATA GIUGNO 2012 CONSULENZA ARCHEOLOGICA: RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO: DOTT.SSA FRANCESCA FRATTA DOTT.SSA AURORA LUPIA COLLABORATORI: DOTT. ANTONIO ABATE DOTT.SSA BIANCA CAVALLARO DOTT. GIANLUCA D’AVINO DOTT.SSA CONCETTA FILODEMO DOTT. NICOLA MELUZIIS DOTT. SSA RAFFAELLA PAPPALARDO DOTT. FRANCESCO PERUGINO DOTT..SSA MARIANGELA PISTILLO REC- iIMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE SUL BACINO DI CAMPOLATTARO Relazione Tecnica PREMESSA 1. METODOLOGIA E PROCEDIMENTO TECNICO PP. 4-26 1.1 LA SCHEDATURA DEI SITI DA BIBLIOGRAFIA E D’ARCHIVIO PP. 4-6 1.2 LA FOTOINTERPRETAZIONE PP. 7-9 1.3 LA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE PP. 10-20 1.4 APPARATO CARTOGRAFOICO PP. 21-26 2. INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO PP. 27-53 3. L'ANALISI AEROTOPOGRAFICA PP. 54-58 4. LA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE - SURVEY PP. 59-61 5. CONCLUSIONI PP. 62-84 BIBLIOGRAFIA PP. 84-89 ALLEGATI SCHEDOGRAFICI: LE SCHEDE DELLE EVIDENZE DA BIBLIOGRAFIA LE SCHEDE DELLE TRACCE DA FOTOINTERPRETAZIONE LE SCHEDE DI RICOGNIZIONE: - SCHEDE UR - SCHEDE UDS - SCHEDE SITI - SCHEDE QUANTITATIVE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SITI E REPERTI ARCHEOLOGICI UDS ALLEGATI CARTOGRAFICI: -

"On the Relations of Canaanite Exploration to Pre-Historic Classic

176 ON THE RELATIONS OF CANAANITE EXPLORATION These inecriptions, and the bas-reliefs on the monument called Kamna Hurmill, in Crelo-Syria, near the source of the Orontes, and possibly of the same pe1·iod, are an enigma, as yet, to the most learned Orientaliots. It is to be hoped, however, now that attention is again called to the subject, that the clue may be found that shall unlock their meaning, and that Northern 8yI"ia will be no longer overlooked by tho explorer. DISCOVERY AT THE l\IOSQUE EL AKS.A, JERUSALEM.-llo A DISCOVERY of considerable interest has been made in this :Mosque by the Rev. J. Neil, who has only recently gone to Jerusalem for the Society for the Conversion of the Jews. "In the Mosque of El Aksa," he writes, "you will remember that there is a long plain room opening out at the south-east angle, called the Mosque of Omar, in which the only object of interest whatever is a recess supported by two twisted pillars, and called the Mihrab, or Praying-place of Omar. You may, perhaps, remember that the pillars on each side of this recess, of Solomonic twisted pattern and polished marble, appear to have been turned upside down, and to have their capitals of greyish stone in broken leaf-like patterns below. On vi~iting this the day before yesterday, July 5th, I discovered that a great part of the yellowish plaster had been removed from the top of these pillars, and that rich grotesquely carved capitals were exposed to view in an admirable state of preserva tion. -

Tituli Honorarii, Monumentale Eregedenktekens. Ere-Inscripties Ten Tijde Van Het Principaat Op Het Italisch Schiereiland

Annelies De Bondt 2e licentie Geschiedenis Optie Oude Geschiedenis Stnr. 20030375 Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Oude Geschiedenis van Europa Blandijnberg 2 9000 Gent Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek. Fascis 3: Inventaris. Promotor: Prof. Dr. Robert DUTHOY Licentiaatsverhandeling voorgedragen tot Leescommissarissen: Prof. Dr. Dorothy PIKHAUS het behalen van de graad van A Dr. Koenraad VERBOVEN Licentiaat/Master in de geschiedenis. Inventaris 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 5 1.1. Verantwoording nummering 5 1.2. Diakritische tekens 6 1.3. Bibliografie en gebruikte afkortingen. 6 2. Inventaris 9 Regio I, Latium et Campania 9 Latium Adjectum 9 Aletrium 9 Fundi 17 Anagnia 9 Interamna Lirenas 18 Antium 10 Minturnae 19 Aquinum 11 Privernum 20 Ardea 11 Rocca d’Arce 20 Atina 12 Setia 21 Casinum 12 Signia 21 Cereatae Marianae 13 Sinuessa 21 Circeii 13 Suessa Aurunca 21 Cora 13 Sura 23 Fabrateria Vetus 14 Tarracina 23 Ferentinum 15 Velitrae 23 Formiae 16 Verulae 23 Latium Vetus 24 Albanum 24 Lavinium 28 Bovillae 24 Ostia Antica 30 Castel di Decima 25 Portus 37 Castrimoenium 25 Praeneste 37 Gabiae 26 Tibur 39 Labico 27 Tusculum 42 Lanuvium 27 Zagarollo 43 Campania 44 Abella 44 Neapolis 56 Abellinum 44 Nola 56 Acerrae 45 Nuceria 57 Afilae 45 Pompei 57 Allifae 45 Puteoli 58 Caiatia 46 Salernum 62 Cales 47 Stabiae 63 Capua 48 Suessula 63 Cubulteria 50 Surrentum 64 Cumae 50 Teanum Sidicinum -

Terza Categoria Avellino - Girone " A"

ANNO SPORTIVO 201 6/201 7 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA AVELLINO - GIRONE " A" 1ª GIORNATA 2ª GIORNATA 3ª GIORNATA A. 30.10.2016 R. 12.02.2017 A. 06.11.2016 R. 19.02.2017 A. 13.11.2016 R. 26.02.2017 VALLESACCARDA MONTELEONE SPORTING VALLESACCARDA GRECI SAN SOSSIO BARONIA VALLESACCARDA SAN SOSSIO BARONIA MIRABELLA ECLANO SAN NICOLA BARONIA FLUMERI CARIFE MONTELEONE CARIFE BONITO "B" ATLETICO CARIFE POLISPORTIVA ZUNGOLI SPORTING TRESSANTI MIRABELLA ECLANO SPORTING TRESSANTI ATLETICO CARIFE BONITO "B" SPORTING TRESSANTI POLISPORTIVA ZUNGOLI BONITO "B" POLISPORTIVA ZUNGOLI SAN NICOLA BARONIA MIRABELLA ECLANO CARIFE FLUMERI ATLETICO CARIFE FLUMERI SPORTING VALLESACCARDA MONTELEONE SAN SOSSIO BARONIA GRECI SAN NICOLA BARONIA GRECI SCAMPITELLA SCAMPITELLA VALLESACCARDA SPORTING VALLESACCARDA SCAMPITELLA 4ª GIORNATA 5ª GIORNATA 6ª GIORNATA A. 20.11.2016 R. 05.03.2017 A. 27.11.2016 R. 12.03.2017 A. 04.12.2016 R. 19.03.2017 SAN NICOLA BARONIA SPORTING VALLESACCARDA CARIFE SAN SOSSIO BARONIA ATLETICO CARIFE SAN NICOLA BARONIA ATLETICO CARIFE GRECI SPORTING TRESSANTI VALLESACCARDA BONITO "B" SPORTING VALLESACCARDA BONITO "B" FLUMERI POLISPORTIVA ZUNGOLI MONTELEONE MIRABELLA ECLANO GRECI MIRABELLA ECLANO POLISPORTIVA ZUNGOLI FLUMERI MIRABELLA ECLANO MONTELEONE FLUMERI MONTELEONE SPORTING TRESSANTI GRECI BONITO "B" VALLESACCARDA POLISPORTIVA ZUNGOLI VALLESACCARDA CARIFE SPORTING VALLESACCARDA ATLETICO CARIFE SAN SOSSIO BARONIA SPORTING TRESSANTI SCAMPITELLA SAN SOSSIO BARONIA SAN NICOLA BARONIA SCAMPITELLA SCAMPITELLA CARIFE 7ª GIORNATA 8ª GIORNATA -

Elenco Siti Soprintendenza Per I Beni Archeologici Di Salerno, Avellino, Benevento E Caserta Per Concorso Wiki Loves Monuments

ELENCO SITI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA PER CONCORSO WIKI LOVES MONUMENTS SALERNO E PROVINCIA Area Archeologica di Paestum Comune: Capaccio (SA) Indirizzo: Via Magna Grecia Telefono: 0828.811023 Email: [email protected] Orario: tutti i giorni dalle ore 8,45 a 1 h prima del tramonto Costo del biglietto: 10 euro (cumulativo con Museo Archeologico Nazionale di Paestum) Museo Archeologico Nazionale di Paestum Comune: Capaccio (SA) Indirizzo: Via Magna Grecia 919 Telefono: 0828.811023 Email: [email protected] Orario: tutti i giorni ore 8.30 – 18.45. Chiuso il primo e il terzo lunedì del mese. Costo del biglietto: 10 euro (cumulativo con Area Archeologica di Paestum) Area Archeologica di Velia Comune: Ascea (SA) Indirizzo: c.da Piana di Velia Telefono: 0974.972396 Email: [email protected] Orario: tutti i giorni dalle ore 9,00 a 1 h prima del tramonto Costo del biglietto: 3 euro Villa romana di Minori Comune: Minori (SA) Indirizzo: Via Capo di Piazza Telefono: 089.852893 Email: [email protected] Orario: tutti i giorni dalle ore 9,00 a 1 h prima del tramonto Ingresso gratuito Area archeologica della Necropoli monumentale di Nocera Comune: Nocera Superiore (SA) Indirizzo: Località Pizzone Email: [email protected] Orario: visitabile su richiesta (telefono: 081.932052) Ingresso gratuito Parco archeologico urbano dell'antica Volcei Comune: Buccino (SA) Indirizzo: centro storico Email: [email protected] Accessibilità: -

Soprintendenza Per I Beni Archeologici Di Salerno, Avellino, Benevento E Caserta

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta Giornata nazionale dell’archeologia, del patrimonio artistico e del restauro Domenica 7 dicembre 2014 Provincia di Avellino Avellino - Ex Carcere Borbonico Tutela, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico. Apertura del laboratorio di restauro e presentazione delle tecniche di restauro utilizzate per il primo intervento sui materiali provenienti dagli scavi. Contestualmente verranno illustrati i procedimenti amministrativi che normalmente vengono elaborati prima del decreto di vincolo dal personale del settore Tutela e dal personale del Settore Disegni, e saranno illustrati dei grafici e i giornali di scavo. Orario: dalle 16.00 alle 20.00 “Avellino in posa. Esplorazioni archeologiche in città” Si effettueranno visite guidate con il personale di questa Amministrazione alla mostra archeologica “Avellino in posa. Esplorazioni archeologiche in città” che esporrà reperti archeologici venuti alla luce durante le campagne di scavi degli anni ’80 del secolo scorso. Si illustrerà l’iter a cui un reperto è sottoposto, dalla sua scoperta alla musealizzazione. Orario: dalle 16.00 alle 20.00 Contatti: Tel. 0825/784265 – Fax 0825/793728; e-mail: [email protected] Ariano Irpino – Antiquarium Inaugurazione mostra fotografica “La Regina Viarum e la via Traiana”, con presentazione del catalogo patrocinato dall’Università del Salento e dalla British School at Rome Archive. Ariano Irpino si configura come luogo ideale per la presentazione di questa mostra, dal momento che la via Traiana attraversa il centro di Aequum Tuticum e che proprio a Sant’Eleuterio, nel corso di ricognizioni effettuate con il Prof. Ceraudo, è stato riconosciuto il tracciato alternativo a quello proposto da Ashby. -

Mario Pagano Continuità Insediativa Delle Ville in Campania Fra Tarda Antichità E Alto Medioevo

Mario Pagano Continuità insediativa delle ville in Campania fra tarda antichità e alto medioevo [A stampa in La Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio . Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Cimitile, Tavolario editore, 2009 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, 1), pp. 9-21 @ degli autori e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. 9 MARIO PAGANO CONTINUITÀ INSEDIATIVA DELLE VILLE NELLA CAMPANIA FRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO Potrebbe sembrare straordinario che, su un argomento così centrale per la storia di una regione importante come la Campania nel periodo che si esamina, in particolare per la sua rilevanza rispetto all’approvvigionamento di Roma (accresciuta dopo la fondazione di Costantinopoli), e come cerniera col Mediterraneo e in particolare con Costantinopoli, l’Africa, l’Egitto e la Terra Santa, i dati siano piuttosto scarsi. Eppure, pochissimi sono i siti delle ville romane in Campania scientificamente indagati e, anche questi, solo molto parzialmente; una gran quantità di scavi e scoperte occasionali sono inediti o solo insufficientemente pubblicati; assai carenti anche le ricognizioni di superficie; pochi gli studi specifici, e limitati a zone non molto estese. Certo, negli ultimi anni la situazione comincia in qualche misura a mutare, grazie anche ai maggiori investimenti economici degli ultimi anni, ai ritrovamenti avvenuti durante la realizzazione di grandi opere pubbliche e alla continua espansione edilizia che hanno investito la Campania, e alla importante e lodevole iniziativa, che assume già notevole rilievo per il Casertano e il Beneventano, della prof.ssa Stefania Quilici Gigli, che ha permesso la pubblicazione di alcuni fogli della Carta archeologica della Campania riguardanti in particolare la zona di Capua, la valle del Volturno e la Valle Caudina e, prossimamente, quella Telesina. -

Which Future for Small Towns? Interaction of Socio-Economic Factors and Real Estate Market in Irpinia

Which future for small towns? Interaction of socio-economic factors and real estate market in Irpinia Fabiana Forte*, Luigi Maffei**, keywords:small towns, Irpinia district, Pierfrancesco De Paola*** socioeconomic dynamics, real estate Abstract In the Italian territory most of small towns, which of research at the Department of Architecture and In- represent about 70% of the municipalities, are char- dustrial Design of University of Campania. In this acterized by “socio-economic marginality” and, perspective, the article, starting from the strategies, among the several reasons, the negative demo- tools and incentives currently available for the safe- graphic dynamics is one of the main causes. This guard and valorization of these territories, highlights phenomenon is particularly evident in the Irpinia dis- the socio-economic dynamics in some small munic- trict, approximately coincident with the province of ipalities of Irpinia, with particular reference to the ef- Avellino, in Campania Region, for a long time subject fects on the real estate market. 1. SMALL TOWNS IN IRPINIA: THE STALL OF empty, with several effects on the real estate market too. NATIONAL STRATEGY But small towns, because poor or depopulated, are also about 600 Italian municipalities with more 5.000 inhabi- “Small towns” constitute a relevant part of the Italian ter- tants (Lupatelli, 2016). Most of them are indeed character- ritory, representing about 70% of the municipalities, with ized by “socio-economic marginality” and, among the sev- a surface covering 55% of the national territory. According eral reasons, there is the negative trend of the population to Legambiente (2016) on a total of 5.497 small towns under 5.000 inhabitants, 2.430 are those who suffer a strong eco- that led to the depletion of human capital, especially nomic and demographic discomfort.