Manternacher Fiels Manternach

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Technical Information – Digital Land Use Map 2010

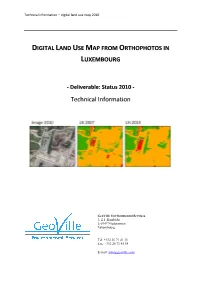

Technical information – digital land use map 2010 DIGITAL LAND USE MAP FROM ORTHOPHOTOS IN LUXEMBOURG - Deliverable: Status 2010 - Technical Information GeoVille Environmental Services 3, Z.I. Bombicht L-6947 Niederanven Luxembourg Tel: +352 26 71 41 35 Fax: +352 26 71 45 54 E-mail: [email protected] Technical information – digital land use map 2010 Inhalt 1 General overview of the project ..................................................................................................... 3 1.1 Interpretation area .................................................................................................................. 3 1.2 Input data sets ......................................................................................................................... 4 1.3 Deliverables 2010 .................................................................................................................... 4 1.4 Definition of thematic classes ................................................................................................. 4 2 Product description ......................................................................................................................... 4 2.1 Product limitations .................................................................................................................. 6 3 Description of delivery .................................................................................................................... 7 3.1 Final products ......................................................................................................................... -

Dieses Event Wurde Leider Wegen Der Entwicklung Des COVID-19 Abgesagt

Dieses Event wurde leider wegen der Entwicklung des COVID-19 abgesagt. Erkundungstour für Groß und Klein durch die Kasematten Mittwoch, 1. April, 17.00 Uhr Springbrunnen am Amaliendenkmal, av. Amélie/blvd. Prince Henri, Luxemburg Vorbei an Mammutbäumen, Befestigungsanlagen, Denkmälern und Herrenhäusern bis in die im Untergrund versteckten Kasematten. Entdecke mit Fotoapparat und Taschenlampe alte und neue, überirdische und unterirdische, Teile des vielseitigen Parks. Festes Schuhwerk, Kosten 5€. Sprache : Lëtzebuergesch. Nächste Haltestelle: Centre, boulevard Royal Organisation: Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg (FFGL) (www.ffgl.lu) Kontakt: Patrick Schneider, 621 195 951, [email protected] Was aßen Kelten und Römer? Mittwoch, 1. April – Montag, 31. August 10.00-18.00 Uhr Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen Ausgrabungen und Bohrungen liefern spannende Erkenntnisse zur Entwicklungsgeschichte von Landschaft und Vegetation. Die Ausstellung zeigt neueste Ergebnisse der Archäobotanik im linksrheinischen Gebiet und bietet einen Einblick in die Landwirtschaft und Ernährung sowie die Ess- und Trinksitten in der Eisen- und Römerzeit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Sprache : Lëtzebuergesch, Deutsch. Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul Organisation: Centre nature et forêt Biodiversum (www.nature.lu) Kontakt: 24 75 65 31, [email protected] Zero-Waste Ostern Samstag, 4. April, 14.30-17.00 Uhr Centre communal, rue Millewee, Consthum Komm und hilf dem Osterhasen die Ostereier ohne Abfall und nur mit Pflanzen zu färben und zu dekorieren. Ziehe bitte alte Kleider an, die schmutzig werden dürfen. Alter 6-12 Jahre. Sprache : Lëtzebuergesch. Anmeldung erforderlich bis: 02.04. Nächste Haltestelle: Consthum, Knupp Organisation: Naturpark Our (www.naturpark-our.lu) Kontakt: Béatrice Casagranda, 90 81 88 635, [email protected] Grouss Botz Samstag, 4. -

Zweete Weltkrich

D'Occupatioun Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich 75 Joer Liberatioun Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich 75 Joer Liberatioun 75 Joer Fräiheet! 75 Joer Fridden! 5 Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich. 75 Joer Liberatioun 7 D'Occupatioun 10 36 Conception et coordination générale Den Naziregime Dr. Nadine Geisler, Jean Reitz Textes Dr. Nadine Geisler, Jean Reitz D'Liberatioun 92 Corrections Dr. Sabine Dorscheid, Emmanuelle Ravets Réalisation graphique, cartes 122 cropmark D'Ardennenoffensiv Photo couverture Photothèque de la Ville de Luxembourg, Tony Krier, 1944 0013 20 Lëtzebuerg ass fräi 142 Photos rabats ANLux, DH-IIGM-141 Photothèque de la Ville de Luxembourg, Tony Krier, 1944 0007 25 Remerciements 188 Impression printsolutions Tirage 800 exemplaires ISBN 978-99959-0-512-5 Editeur Administration communale de Pétange Droits d’auteur Malgré les efforts de l’éditeur, certains auteurs et ayants droits n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés. Nous prions les auteurs que nous aurons omis de mentionner, ou leurs ayants droit, de bien vouloir nous en excuser, et les invitons à nous contacter. Administration communale de Pétange Place John F. Kennedy L-4760 Pétange page 3 75 Joer Fräiheet! 75 Joer Fridden! Ufanks September huet d’Gemeng Péiteng de 75. Anniversaire vun der Befreiung gefeiert. Eng Woch laang gouf besonnesch un deen Dag erënnert, wou d’amerikanesch Zaldoten vun Athus hir an eist Land gefuer koumen. Et kéint ee soen, et wier e Gebuertsdag gewiescht, well no véier laange Joren ënner der Schreckensherrschaft vun engem Nazi-Regime muss et de Bierger ewéi en neit Liewe virkomm sinn. Firwat eng national Ausstellung zu Péiteng? Jo, et gi Muséeën a Gedenkplazen am Land, déi un de Krich erënneren. -

Prix Annoncés Location

L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT 2011 - TRIMESTRE 04 p 1 PRIX ANNONCÉS > LOCATION » Indicateurs des prix proposés à la location au 4e trimestre 2011 calculés à partir des annonces immobilières (en euros courants) Annonces Taux de Taux de Indicateur au relevées variation variation Segments 4e trimestre au 4e trimestriel sur un an 2011 trimestre 2011 de l’indicateur de l’indicateur Location de maisons 674 119,03 -3,38 % +7,85 % Location d’appartements 3 547 124,80 +2,12 % +10,09 % Base 100 : 1er trimestre 2005 100 : 1er trimestre Base • Le nombre d’annonces de location de maisons est quasiment identique à celui relevé un an auparavant : +0,15% entre le 4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2011. Pour les appartements, le nombre d’annonces de location a, par contre, très fortement diminué sur la même période : -34,57%. • Les loyers annoncés des maisons ont baissé ce trimestre (-3,38%) , après la très forte hausse observée au trimes- tre précédent. Les loyers annoncés des appartements ont en revanche poursuivi leur hausse au 4e trimestre 2011 : +2,12% par rapport au trimestre précédent. • Sur un an, la hausse des loyers annoncés est très importante : +7,85% pour les maisons et +10,09% pour les appartements par rapport au 4e trimestre 2010. Evolution des indicateurs trimestriels des prix proposés à la location (en euros courants) Maisons Appartements 130 125 120 115 110 105 100 2005 100 : 1er trimestre Base 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e tri. 2009 tri. 10 tri. 10 tri. 10 tri. 10 tri. 11 tri. -

Wanderwege 3 PREMIUMWEGE an DER LUXEMBURGER MOSEL QUALITÄTSWANDERN FÜR Genießer

Wanderwege 3 PREMIUMWEGE AN DER LUXEMBURGER MOSEL QUALITÄTSWANDERN FÜR GENIEßER Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise 115, route du Vin · L-5416 Ehnen T. +352 / 26 74 78 74 · [email protected] WWW.VISITMOSELLE.LU http://tourisme.geoportail.lu Häerzlech Wëllkomm! Die Luxemburger Moselregion besticht durch ihre „Premiumweg“ ausgezeichnete, Traumschleifen Naturlandschaften - weite Felder und Obstbaum- des Saar-Hunsrück-Steigs. Die zwischen 7,7 und plantagen stehen im Kontrast zu den beeindru- 9,6 km kurzen Rundwanderwege „Schengen ckenden Kalksteinformationen und einem offenen grenzenlos“; „Wein- und Naturpfad Palmberg Betzdorf Bous Dal- Flax- Greven- Lenningen Manter- Mertert Mondorf- Remich Schengen Stadt- Wald- Wormel- Luxem- heim weiler macher nach les-Bains bredimus bredimus dange bourg Moseltal, das von Weinbergen umgeben ist. Erleben Ahn“ und „Manternacher Fiels“ weisen ein brei- Betzdorf 21 km 20 km 4 km 12 km 10 km 12 km 16 km 25 km 22 km 30 km 16 km 23 km 13 km 16 km Sie die Region in aller Ruhe zu Fuß und entdecken tes Erlebnisspektrum auf. Großartige Felsstruk- Bous 21 km 7 km 16 km 22 km 6 km 25 km 26 km 8 km 3 km 12 km 3 km 4 km 12 km 20 km Dalheim 20 km 7 km 22 km 30 km 15 km 33 km 33 km 7 km 9 km 18 km 9 km 3 km 19 km 15 km Sie einzigartige Naturschutzgebiete und malerische turen, einzigartige Naturschutzgebiete mit selte- Flaxweiler 4 km 16 km 22 km 9 km 10 km 11 km 12 km 25 km 19 km 27 km 15 km 15 km 8 km 21 km Winzerdörfer. -

Sentier Culturel Mertert Die Vergangenheit Nicht Vergessen!

Kulturweg Mertert Sentier culturel Mertert Die Vergangenheit nicht vergessen! Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Gäste Die Ortschaft Mertert kann auf eine lange und wechselvolle Ge- schichte zurückblicken. Dies bezeugen Spuren aus den verschie- densten Epochen. Um die Geschichte von Mertert lebendig zu machen, den Besuchern aber auch den Einheimischen, die interessanten kulturhistorischen Stätten zu präsentieren, hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Geschichtsfreunden diesen Kulturweg angelegt. Die kunstvoll aus Glas und Stein gestalteten Informationsstationen tragen auch zur Verschönerung von Mertert bei. Für die Ausarbeitung des Konzeptes sowie die Realisierung sage ich ein herzliches Dankeschön an unsere Geschichtsfreunde Mertert- Wasserbillig unter der Präsidentschaft von Herrn Ben Minden, an Herrn Hans-Walter Wonn vom Oeko-Bureau sowie dem Bildhauer- und Künstlerehepaar Mic und Heidemarie Leder-Scheuer. Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, wünsche ich bei der Entdeckung oder Wiederentdeckung unseres liebens- werten Ortes viel Vergnügen. Wer seine Vergangenheit vergisst, kann seine Zukunft nicht auf- bauen! Gust STEFANETTI Bürgermeister 1 Un passé qu’il ne faut pas oublier! Vorwort Sehr geehrte Damen, Chères concitoyennes, sehr geehrte Herren, chers concitoyens, liebe Wanderfreundinnen, chers visiteurs liebe Wanderfreunde La localité de Mertert a été le sujet d’un long et mouvementé pas- Diese Broschüre soll in Ihnen den Wunsch wecken, den hier be- sé historique. Ceci est documenté par des vestiges et des traces schriebenen Wanderweg abzugehen und bei den 26 Schrift- und de différentes époques. Dokumentationstafeln zu verweilen, die ausgiebig über die ge- Afin de présenter l’histoire de Mertert de façon vivante aux citoyens schichtliche Vergangenheit der Ortschaft Mertert und deren Um- et aux visiteurs et de leur faire découvrir les sites culturels et histo- gebung informieren. -

Downloaded At: Devices

KOBLENZ / WITTLICH – TRIER – LUXEMBURG Leisure Unlimited 2021 Including ticket and travel tips www.tour-delux.info Köln Düsseldorf Koblenz Hbf Kobern-Gondorf Treis-Karden Discover more, safe and sure! Cochem Bullay Liège Enjoy limitless leisure travel between Koblenz, Trier Wittlich Hbf Mainz Salmtal and Luxembourg! Travel to countless attractive Gouvy Sehlem Frankfurt destinations on modern, comfortable, cross-border Hetzerath Troisvierges Föhren passenger trains. Bus services between Germany and Schweich RE 11 Quint Luxembourg expand your mobility options. Ehrang Ort Ehrang Wiltz Ticket prices on buses and trains are only calculated Pfalzel to the Luxembourg border because use of public Trier Hbf Diekirch Trier-Süd transport and local 2nd class trains is free in the Grand Duchy of Luxembourg. Ettelbruck Kreuz Konz ManternachMertert Mersch WasserbilligIgel RB 83 Wecker Bruxelles 10 Betzdorf Roodt / Syre Arlon Munsbach Your health is our priority! Pfa enthal- Pafendall- 50 Kirchberg Rout Bréck Oetrange The top priority of all local transport companies is Cents-HammSandweiler-Contern Athus LUXEMBOURG GARE that you reach your destination safely, even during 70 Pétange Howald the coronavirus pandemic. Therefore, cleaning and Rodange hygiene standards in the vehicles are set high, e. g. Bettembourg Zeichenerklärung 60 Longwy Map key through shorter disinfection intervals. Passengers Be lval- Map key are also required to comply with the currently valid Unive rsité Haltestelle Stop Stop country-specific regulations in railway stations, on Esch / Alzette 10 Audun-le-Tiche Rumelange Liniennummer10 Line number platforms and on the vehicles. Line number Volmerange- 90 les-Mines StandseilbahnFunicular Thionville Funicular Paris Strasbourg 2 Tour DeLux 3 Current connections Train and bus connections RB 83 and RE 11 lines Taking bikes on cross-border trains For cross-border mobility between the Trier region and Luxembourg, For your cycling trip, simply take your bike with you in a multipurpose the following connections run frequently from early until late: train compartment. -

Application Form for Subsidised Rental Housing

Reserved for the Fonds du Logement 4 steps to obtaining subsidised rental housing 1. Presentation of all the required documents to the Fonds du Logement (Housing Fund) APPLICATION FORM FOR SUBSIDISED RENTAL HOUSING 1 2 3 1. Applicant 4 Mr Ms Surname Forename National Insurance Number Address : n° and str. 2. Allocation of a file number and registration on our waiting list for subsidised rental housing postal code/ town Private telephone E-mail address 1.1. Spouse or future co-lease holder Mr Ms Surname Forename Yearly request of confirmation and updating of your file in June 3. National Insurance Number Connection with applicant Spouse Cohabitant Co-tenant PACsed 1.2. Contact details of your social worker (optional) Surname, forename 1.3. Household composition 4. In case of vacancy of any accomodation, Name National Insurance Number Family relationship the applicant is contacted by the Fonds du Logement Fonds du Logement T. 26 26 44-1 F. 22 31 31 52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg E. [email protected] Document to join to your application form for subsidised rental housing. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ISSUING ADMINISTRATIVE AUTHORITIES 2. Statement issued on honour and information on the protection WITH THE APPLICATION OF THESE DOCUMENTS Please indicate the desired region in order of of your personal data Desired region preference: IDENTITY 2.1. Statement on honour 1 Copy of both sides of the identity card or First choice: ........................................................ residence permit. I, the undersigned, , born on Second choice: .................................................. 2 Troisvierges Copy of the certificate of affiliation with CNS Centre Commun de la Sécurité Sociale in , residing at , Weiswampach all the regions Social Security < 3 months for all adults in the 125, route d’Esch L-1471 Luxembourg household who are not attending school. -

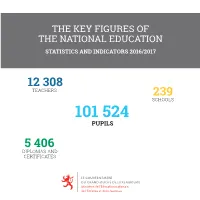

The Key Figures of the National Education Statistics and Indicators 2016/2017

THE KEY FIGURES OF THE NATIONAL EDUCATION STATISTICS AND INDICATORS 2016/2017 12 308 TEACHERS 239 SCHOOLS 101 524 PUPILS 5 406 DIPLOMAS AND CERTIFICATES THE KEY FIGURES OF THE NATIONAL EDUCATION STATISTICS AND INDICATORS 2016/2017 Ministry of National Education, Children and Youth Department of statistics and analysis Grand Duchy of Luxembourg 4 INTRODUCTION For the 16th consecutive year, the „Key Figures of National Education“ provides essential statistical indicators used as a basis for education policy-making, planning and follow-up of relevant national initiatives. Divided into eight chapters and annexes, the 2018 edition offers an overview of the education system in Luxembourg. As in the previous editions, the educational system in general is described at the beginning. This is then followed by the data for the school year 2016-2017, related to themes within the public schools and those private schools using the official national curriculum. The figures, texts, tables or charts provide trend data related to student enrolment by nationality and language spoken as well as the number of teachers. Other information include student attainment rates, number of schools and the costs and funding of the school system. A chapter provides an overview of the total pupils enrolled in Luxembourg, including those who attend a private or international school, whether or not teaching in those schools is based on the official national curriculum. Once again, this edition provides data to monitor the efforts to implement the national education priorities and to support decision-making. I hope that this publication remains a reference for statistics on education and as an objective basis underpinning debates on Luxembourg‘s system of education. -

Man Ter Na C H-W Ec

B Buurgplaatz 559 m C le rv e A WIEWESCH Clervaux B Situation Buurgplaatz géographique W 559 m i lt z Bitburg C le rv e Wiltz Vianden D Clervaux Lac de la Haute-Sûre Manternach est une Sûre Sûre commune et le chef- W Diekirch S i û lt r z e Bitburg k ar lieu dans le canton de W Wiltz Grevenmacher, situé Vianden Attert Echternach Redange D sur une altitude de Mersch Lac de 181 à 341 m. la Haute-Sûre Manternach Sûre La Syre, affluent de Sûre Diekirch S û la Moselle, traverse la Eisch re k ar GrevenmacherW commune. Attert Echternach Mamer e Redange ll e s o M Luxembourg Mersch Manternach MANTERNACH-WECKER Eisch Alzette Grevenmacher Mondorf-les-Bains Esch-sur- Mamer e ll Alzette e s o M Luxembourg F Alzette Mondorf-les-Bains Esch-sur- Alzette F Le centre d’accueil « A WIEWESCH » 12, Syrdallstrooss L-6850 MANTERNACH Tél. : 26 71 67-1 Fax : 26 71 67-67 [email protected] www.centresnatureetforet.lu SENTIER DIDACTIQUE Impressum Présentation du sentier Le sentier débute au centre d’accueil et se poursuit sur une distance de 6,5 km. Il comprend 16 stations diverses (sites historiques ou d’intérêt écologique, agricul- Sentier didactique Manternach-Wecker ture...) qui cependant ne se trouvent pas toujours directement sur le sentier-même © 2016 - Edition 2 (Faulbich, Wuelbedsbaach, Lompemillen). Tous droits réservés. Editeur Administration de la Nature et des Forêts 81, avenue de la Gare 4 L-9233 Diekirch Sentier didactique MANTERNACH-WECKER www.emwelt.lu 5 Conception et Rédaction Gilles Thiel 1 Centre d’accueil 6,5 km 3 Verger en Photos Jan Herr, Jean Mathey, Gilles Thiel, Marc Thiel, Camille Paulus 2 agglomération Correction David Wagner, Francine Michels et Laurent Schley 3 Haies replantées 4 Vallée Conception graphique, layout, 2 cartes et prepress VDB ingénieurs-conseils (www.vdb.lu) et 5 Contrat Erwin Kirsch Design AG, St.Vith biodiversité 6 Forêt de versant (Erwin Kirsch, Karin Schumacher, Robert Maaswinkel) 6 1 7 7 Murs en 8 Impression maçonnerie sèche 10 15 8. -

FSC National Risk Assessment

FSC National Risk Assessment For Luxembourg DEVELOPED ACCORDING TO PROCEDURE FSC-PRO-60-002 V3-0 Version V1-1 Code FSC-NRA-LU V1-1 National approval National decision body: FSC Luxembourg – Fir en nohaltege Bësch asbl Date: 11 June 2018 International approval FSC International Center: Performance and Standards Unit Date: 25 June 2019 International contact Name: Michèle Federspiel Email address: [email protected] Period of validity Date of approval: 25 June 2019 Valid until: (date of approval + 5 years) Body responsible for NRA FSC Luxembourg – Fir en nohaltege Bësch asbl maintenance Rue Vauban 6 L-2663 Luxembourg T: + 352 43 90 30 88 [email protected] FSC-NRA-LU V1-1 NATIONAL RISK ASSESSMENT FOR LUXEMBOURG 2019 –1 of 80– Contents Risk designations in finalized risk assessments for Luxembourg ............................................ 3 Background information ........................................................................................................... 4 List of experts involved in the risk assessment ........................................................................ 9 National Risk Assessment maintenance ................................................................................ 10 Complaints and disputes regarding the approved National Risk Assessment ....................... 10 List of key stakeholders for consultation ................................................................................ 11 Risk assessments ................................................................................................................. -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Aux Communes De Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Rosport-Mompach Et Wormeldange

Syndicat intercommunal L-5499 Dreiborn pour la Distribution d’Eau Tél : 621 141 839 dans la Région de l’Est [email protected] [email protected] COMMUNIQUÉ DE PRESSE aux communes de Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Rosport-Mompach et Wormeldange Par la présente, le SIDERE informe que le réseau d’eau potable du SIDERE alimentant les communes ci- dessus est susceptible d’être pollué. Concerné sont les localités des communes suivantes : - Betzdorf Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf et Roodt-sur-Syre - Biwer Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach et Wecker - Flaxweiler Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven et Oberdonven - Grevenmacher Potaschberg et Grevenmacher - Manternach Berbourg, Lellig, Manternach et Münschecker - Mertert seulement la société Technofibre et l’Aire de Wasserbillig - Rosport-Mompach Givenich, Herborn, Moersdorf et Mompach - Wormeldange Ahn, Ehnen, Kapenacker, Machtum, Wormeldange et Wormeldange-Haut Par mesure de précaution il est recommandé pour les habitants de ces localités : 1. Ne pas boire l’eau du robinet. 2. Ne pas laver les salades, légumes ou fruits consommés à l’état cru à l’eau du robinet. Le service technique et les instances étatiques collaborent actuellement afin de trouver une solution à ce problème. Le Bureau du SIDERE Syndicat intercommunal L-5499 Dreiborn pour la Distribution d’Eau Tél : 621 141 839 dans la Région de l’Est [email protected] [email protected] PRESSEMITTEILUNG an die Gemeinden Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach,