Le Surréalisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

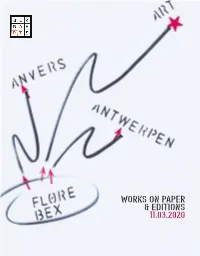

Works on Paper & Editions 11.03.2020

WORKS ON PAPER & EDITIONS 11.03.2020 Loten met '*' zijn afgebeeld. Afmetingen: in mm, excl. kader. Schattingen niet vermeld indien lager dan € 100. 1. Datum van de veiling De openbare verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op woensdag 11 maart om 10u en 14u in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen 2. Data van bezichtiging De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bezichtigen Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen op donderdag 5 maart vrijdag 6 maart zaterdag 7 maart en zondag 8 maart van 10 tot 18u Opgelet! Door een concert op zondagochtend 8 maart zal zaal Platform (1e verd.) niet toegankelijk zijn van 10-12u. 3. Data van afhaling Onmiddellijk na de veiling of op donderdag 12 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u op vrijdag 13 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u en ten laatste op zaterdag 14 maart van 10 tot 12u via Verlatstraat 18 4. Kosten 23 % 28 % via WebCast (registratie tot ten laatste dinsdag 10 maart, 18u) 30 % via After Sale €2/ lot administratieve kost 5. Telefonische biedingen Geen telefonische biedingen onder € 500 Veilinghuis Bernaerts/ Bernaerts Auctioneers Verlatstraat 18 2000 Antwerpen/ Antwerp T +32 (0)3 248 19 21 F +32 (0)3 248 15 93 www.bernaerts.be [email protected] Biedingen/ Biddings F +32 (0)3 248 15 93 Geen telefonische biedingen onder € 500 No telephone biddings when estimation is less than € 500 Live Webcast Registratie tot dinsdag 10 maart, 18u Identification till Tuesday 10 March, 6 pm Through Invaluable or Auction Mobility -

De Chirico in the René Gaffé Collection& the Role of E.L.T Mesens

The archival materials cited in this essay are courtesy of The Getty Research Institute, Los Angeles 43 De Chirico in the René Gaffé Collection & the Role of E.L.T Mesens (Brussels – London) Victoria Noel-Johnson In 1946, René Gaffé (Brussels, 1887-1968) – the Belgian journal- ist, author, collector and bibliophile - wrote a short monograph dedicated to Giorgio de Chirico entitled Giorgio de Chirico. Le voy- ant (Éditions La Boétie, Brussels, fig. 1).1 Published in Gaffé’s na- tive city, the book contains an extensive yet overlooked essay about de Chirico’s early Metaphysical work, as well as a total of 24 black and white reproductions of important paintings executed in the 1910s and 1920s. As an important connoisseur and collector of de Chirico’s œuvre, together with work by Belgian Surrealists such as René Magritte and Paul Delvaux, this article will principally focus on Gaffé’s keen interest in de Chirico, which, in turn, helped disseminate knowledge about his painting within Belgium during fig. 1 R. Gaffé, Giorgio de Chirico. Le 2 the early twentieth century. As his impressive art collection was Voyant, Éditions La Boétie, Brussels, 1946 built and then partly sold off with the intervention of Eduoard Léon Théodore Mesens (Brussels, 1903-1971), a Belgian gallerist and editor who championed Surrealism in Belgium and later in the UK (mainly initiated by the 1937 sale of a substantial part of Gaffé’s collection to the British collector Roland Penrose), this paper will also examine Mesens’ involvement in the acquisition and sale of Gaffé’s de Chiricos.3 1 This article is the expanded and revised version of the article Le voyant: analyse des liens entre René Gaffé et Giorgio de Chirico, in Giorgio de Chirico. -

Musée Des Beaux -Arts De Liège

BAL MUSÉE DES BEAUX -ARTS DE LIÈGE DOSSIER PÉDAGOGIQUE Ce dossier pédagogique a été réalisé sur la proposition de l’Échevin de la Culture, Monsieur Jean Pierre Hupkens. Nos remerciements vont à Jean-Marc Gay, Directeur des musées de la Ville de Liège ; à Régine Rémon, Première Conservatrice du BAL ; Edith Schurgers, Animatrice pédagogique, Isabelle Zumkir. Direction de publication : Jean-Patrick Duchesne Textes : Art&fact asbl Crédits photographiques : Marc Verpoorten Mise en page : Caroline Kleinermann Impression : Ville de Liège Éditeur responsable : Jean Pierre Hupkens, Échevin de la Culture de la Ville de Liège Photos de couverture : façade du Musée des Beaux-Arts de Liège © Ville de Liège Logos Ville de Liège, BAL, Fédération Wallonie-Bruxelles, Art&fact TABLE DES MATIERES Introduction Historique des collections des musées de Liège Historique des collections du Musée des Beaux-Arts et du Musée de l’Art wallon Historique des collections d’Art ancien Historique des collections du Cabinet des Estampes et des Dessins Historique des collections du Musée d’Art moderne et d’Art contemporain Vie du musée Définition et rôles d’un musée Les réserves L’inventaire La conservation-restauration • Christian KÖHLER, Sémiramis, 1852 L’artiste L’œuvre La restauration Le Fonds David-Constant • Anna Eva BERGMAN, Composition sur fond bleu L’artiste L’œuvre La restauration Les donations et legs • Don, donation, legs : quelles différences ? • Donation Jaumain-Jobart : historique, intérêt • Donation Graindorge : historique, intérêt Nouvelles acquisitions -

Chères Amies, Chers Amis, Puisque C'est Ici Le Premier Bulletin Annuel

Chères amies, chers amis, Puisque c’est ici le premier bulletin annuel de notre liste de discussion, veuillez trouve ici les vœux les plus chaleureux d’Eddie Breuil et de moi-même pour une année pleine de découvertes, de publications et d’expositions. Rappel : C’est dimanche prochain, le 8 janvier à 10h à la Coupole que Georges Viaud nous parlera du Paris des surréalistes (avec projections), dans le cadre des rendez-vous de l’Association pour l’étude du surréalisme : http://melusine.univ-paris3.fr/Association/Programme_2012.htm Fluxus: Faisant suite à son avis de recherche, Bernard Clavez nous écrit: « je découvre des éléments de réponse prometteurs parmi les mails des membres de la liste. » à suivre. Chassé-croisé Dada-Surréaliste Vous trouverez toutes les précisions nécessaires sur cette exposition qui s’annonce fort riche, à l’espace Fernet-Branca de Saint-Louis en France (68300). Vernissage le samedi 14 janvier 2012 à 17h. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un titre mélusinien : http://www.jds.fr/agenda/expositions/chasse-croise-dada-surrealiste-1916-1969-41495_A Tristan Tzara sur son dada Par PHILIPPE LANÇON Souce: http://www.liberation.fr/livres/01012380208-tristan-tzara-sur-son-dada Le loup dada de Roumanie est une bête sauvage et raffinée, à monocle et à mèche noire. Son regard est plein de dents et il avance cintré. A cheval sur l’apocalypse, c’est le 17 janvier 1920 qu’il migre en France. Quelques jours plus tard, il lit dans un théâtre parisien un texte de Léon Daudet, écrivain de droite extrême, symbole de la vieille culture à dynamiter. -

A Companion to Dada and Surrealism

Edinburgh Research Explorer Feminist interventions Citation for published version: Allmer, P 2016, Feminist interventions: Revising the canon. in D Hopkins (ed.), A Companion to Dada and Surrealism. Wiley-Blackwell. Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: A Companion to Dada and Surrealism General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 29. Sep. 2021 22 Feminist Interventions: Revising the Canon Patricia Allmer Women have always been significant, even foundational, figures in the histories of Dada and Surrealism. Many women artists developed and used dada and surrealist techniques, or contributed in multiple ways to the productions of the movements. These women’s works helped create some of the conditions of representation necessary for subsequent women’s rights activism, along with contemporary feminisms and women’s wider political interventions into structures of oppression. Evidence of this political activism can be found, for example, in the lives of Hannah Höch, Adrienne Monnier, Baroness Elsa von Freytag‐Lohringhoven, Madame Yevonde, Lee Miller, Frida Kahlo, Claude Cahun, Toyen, Suzanne Césaire, Lucie Thésée, and Birgit Jürgenssen. -

Chassé-Croisé DADA-SURRÉALISTE

L’objectif d’ eXprime est d’agir à la fois sur le corps et sur l’esprit pour être bien avec soi et avec les autres. Elle assure, pour tous ses membres, un développement personnel qui passe par des activités physiques d’entretien et de renforcement musculai- res, de la relaxation et bien d’autres choses encore. Devenez membre de notre association, et vous bénéficierez de tous les bienfaits d’une méthode pédagogique à la fois professionnelle et conviviale ESPACE D’ART CONTEMPORAIN qui permet d’apprendre à mieux se connaître et à développer ses capacités personnelles dans le but FERNET BRANCA de s’ouvrir les portes de la vie. Rejoignez-nous! Chassé-Croisé Adressez-vous à Chantal Muller - 138 Rue des jardins F-68220 DADA-SURRÉALISTE Hagenthal-Le-Haut - TEL: 06 81 70 91 06 [email protected] - [email protected] 1916-1969 Bulletin d’Inscription Association Exprime Chassé-Croisé 138 Rue des jardins DADA-SURRÉALISTE F-68220 HAGENTHAL-LE-HAUT DIMANCHE 10 JUIN 2012 A 10:00 TEL: 06 81 70 91 06 http://www.museefernetbranca.fr/ [email protected] 2, rue du Ballon 68300 Saint-Louis [email protected] **** HTTP://EXPRIME.ASSO.FREE.FR/ **** Nom et prénom : (REGISTRE DES ASSOCIATIONS DU TRIBUNAL - VOLUME 23 FOLIO) ………………………………........ Adresse complète ……………………………............ Tél………………………………… e-mail…………………………….. Nombre de personnes:___ TARIF : 5 Euros pour les membres Exprime et Pass Musées (12 Euros pour les non-membres) Limite d’inscription le 31 Mai 2012 *en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association Exprime à remettre à Anita D’Errico (cours Gym du Lundi ou Jeudi) ou par poste à Chantal Muller - 138 Rue des JARDINS F-68220 Hagenthal-Le-Haut Date et signature : Association EXPRIME - Le développement personnel Plaquette Exprime créée par ADVENTAJ - http://www.adventaj.com Infographismes & PAO - Tel. -

Collections De La Province De Hainaut Et Du Bps22

: BURO FLUO (DÉTAIL), 1980. COLLECTION (DÉTAIL), DE LA PROVINCE DE HAINAUT EN DÉPÔT AU BPS22 - GRAPHIC DESIGN MASK FOR A COMMEMORATIVE PORTRAIT OF JAURÈS IN THE STYLE OF JACKSON POLLOCK © ART & LANGUAGE, CAHIER PÉDAGOGIQUE UCHRONIES COLLECTIONS DE LA PROVINCE DE HAINAUT ET DU BPS22 MUSÉE D’ART DE LA PROVINCE EXPO DE HAINAUT Province de 27.02.16 > 29.05.16 HAINAUT SOMMAIRE 03 LE TITRE UNE COLLECTION SUR L’ART DE COLLECTIONNER 04 05 LA COLLECTION D’ART DE LA PROVINCE DE HAINAUT LE SURRÉALISME 05 L’ART EN HAINAUT 05 LES RAPPORTS ENTRE L’ART ET LA SOCIÉTÉ 05 06 L’EXPOSITION 1. MYTHOLOGIES POLITIQUES 06 2. AILLEURS 08 3. FRÊLES BRUITS 09 4. PAYSAGES MÉTALLIQUES 10 5. NÉO-GOTHIQUES 11 6. SOLEIL NOIR 12 14 EN PROLONGEMENTS À LIRE 14 À VOIR 14 15 LES PROCHAINES EXPOSITIONS 16 INFOS BPS22 MUSÉE D’ART / CAHIER PÉDAGOGIQUE / UCHRONIES 2 collectionner est un geste essentiel dans l’histoire de l’art, mais aussi une passion que chacun a pu éprouver dans son enfance. LE TITRE collectionner signifie aussi mettre en scène des objets pour raconter une histoire, raconter l’Histoire. Il existe dans le monde des centaines de collections, privées ou publiques, qui sont consacrées à des objets aussi variés que des Etymologie : “ U ” grec privatif et “ chronie ” Chronos, le temps. tire-bouchons, des timbres, des poupées, des emballages, des Uchronie : hors du temps. objets divers ayant une forme particulière, une certaine couleur,… Il est d’ailleurs souvent étonnant de constater qu’un même Dans la fiction littéraire ou cinématographique, l’uchronie est un objet peut exister sous des aspects extrêmement variés. -

FRÜHJAHR 2020 Bestseller 7 Julian Opie Julian , Lucia5, 2017 , Aus Demband »Bilder Erzählen«, S

FRÜHJAHR 2020 Seite 7–21 Seite 69–73, 95 Highlights Seite 7, 10, 17–21, 25–39, 47, 50, 86, 89–90, 92–93 Design & Architektur Design Seite 14, 41, 77–81, 94 Malerei Seite 44–59 Kulturgeschichte Seite 84–90 Gegenwartskunst Seite 12, 62–65, 85, 88 Künstlerbücher Fotografie Bestseller Inhalt 7 Julian Opie, Lucia 5, 2017, aus dem Band »Bilder erzählen«, s. S. 21 Leonora Carrington, Die Zerstreuungen des Dagobert, 1945, Privatsammlung, aus dem Band »Fantastische Frauen«, s. S. 7 Highlights FANTASTISC HE FRAU EN oben: Kay Sage, Zum vereinbarten Zeitpunkt, 1942, Collection of the Newark Museum, Bequest of Kay Sage Tanguy, Estate of Kay Sage; links: Dorothea Tanning, Spannung, 1942, Collection Ulla and Heiner Pietzsch, Berlin, Estate of Dorothea Tanning; unten: Leonora Carrington, Selbstporträt in der Auberge du Cheval d`Aube, ca. 1937–1938, The Metropolitan Museum of Art. The Pierre and Maria Gaetana Matisse Collection, New York; rechts: Toyen, Der Paravent, 1966, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 8links: Jane Graverol, Das Blutbad an Unschuldigen, 1967, Collection of the Wallonia-Brussels Federation; rechts: Große Plakat- kampagne in deutschlandweiten Bahnhöfen ab Dezember 2019< HIRMER HIGHLIGHTS Frida Kahlo war nur eine von ihnen: Zwischen 1930 und den 1960er-Jahren trugen weit mehr Künstlerinnen als bisher angenommen zur surrealistischen Bewegung bei. Von den männlichen Surrealisten rund um André Breton meist nur als Partnerin oder Modell wahrgenommen, zeigt der Band, wie viel mehr die Künstlerinnen zu bieten hatten. Die weibliche Seite des Surrealismus – rund 9 260 Werke von 36 internationalen Künstlerinnen Die Frau als Göttin, Teufelin, Puppe, Fetisch, Kindfrau oder Traumwesen war das vorherrschende Thema der männlichen Surrealisten. -

L'amour Fou: Surrealism and Love

Art Appreciation Lecture Series 2021 Love, sex and death: The constant companions of art L’Amour Fou: Surrealism and Love Jaime Tsai March 31 / April 1 The surrealists loved love. One could even say that love is the ultimate expression of surrealism. It was understood as an affect so powerful, so disorienting, so intoxicating, that it was capable of transforming the everyday into the marvellous. This lecture will explore the surrealist notion of love, first considering it against the inter-war context of patriotic love, divine love and filial love, then through its diverse characterisations in theory and visual representation, before concluding with an analysis of the mad love portrayed in Luis Buñuel’s The Golden Age (1930). Slide list 1. Max Ernst, The Virgin Chastising the Christ Child before Three Witnesses: André Breton, Paul Eluard and the painter, 1926, oil on canvas, Museum Ludwig, Cologne 2. Max Ernst, A Little Girl Dreams of Taking the Veil, 1930, engraving 3. Dorothea Tanning, Maternity, 1946-47, Oil on canvas, private collection 4. Luis Buñuel and Salvador Dali, Un Chien Andalou (The Andalusian Dog), 1929, film 5. Excerpts from La Révolution surréaliste (The Surrealist Revolution), 12, Dec 1929 6. Salvador Dalí, Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Waking, 1944; Max Ernst, The Equivocal Woman (La Femme cbancelante), 1923; René Magritte, Black Magic (La Magie Noire), 1946 7. Man Ray, Prayer, 1930; Brassaï, Untitled, 1933; Man Ray, Untitled, 1933; Hans Bellmer, La Poupée, 1936 8. Lee Miller, Max Ernst and Dorothea Tanning, Oak Creek Canyon, 1946 9. -

Fantastic Women Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo February 13 – July 5, 2020 Press Preview: Wednesday, February 12, 2020, 11 A.M

THE SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT DEDICATES A FIRST-TIME MAJOR SURVEY TO THE CONTRIBUTION OF WOMEN ARTISTS TO SURREALISM FANTASTIC WOMEN SURREAL WORLDS FROM MERET OPPENHEIM TO FRIDA KAHLO FEBRUARY 13 – JULY 5, 2020 PRESS PREVIEW: WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020, 11 A.M. From February 13 to July 5, 2020, the Schirn Kunsthalle Frankfurt presents “Fantastic Women: Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo,” a major survey devoted to the women artists of Surrealism. Goddess, she-devil, doll, fetish, child-woman or wonderful dream creature – in various guises, women were the central subject of male Surrealist fantasies. Women artists initially found their way into the circle surrounding André Breton, the founder of the Surrealist group, as companions or models. Yet they quickly broke out of those traditional roles and confidently created independent work. For the first time, the exhibition at the Schirn examines the female contribution to Surrealism and reveals that the participation of women artists in the movement was considerably larger than generally known or previously portrayed. The unconscious, dreams and chance, myths and metamorphoses, literature and contemporary political events as well as material experiments and staged photography – many of these familiar themes of Surrealism are also characteristic of the work done by women. Female artists differed from their male colleagues above all in their reversal of perspective: they questioned their own reflection or took on different roles in search for a (new) model of female and artistic identity. The exhibition focuses on women artists who were directly associated with the Surrealist movement founded in Paris in the early 1920s, though sometimes only for a short period. -

Littérature, Du Théâtre Comme De La Peinture, L’Expression De Contradictions Sociales Qui Vont S’Accentuant

1 La Liste Mélusine, comme le site Mélusine [http://melusine-surrealisme.fr], est une production de l'APRES (Association pour l'étude du surréalisme présidée par Henri Béhar) Semaine 21 ☛ Sommaire [30 mai – 18h30 – BnF] Lautréamont, Jules Laforgue, Jules Supervieille ............................ 1 La Belgique lance l’année Magritte pour les 50 ans de la mort de l’artiste ........................... 2 Une année placée sous le signe du 50e anniversaire du décès de René Magritte ................... 3 Archive article - Le mouvement Dada – 1 / 7 ........................................................................ 4 A télécharger impérativement ................................................................................................ 8 A écouter - André Breton : "C'est l'attente qui est magnifique" ............................................. 8 Actualités du site Melusine-surrealisme.fr ............................................................................. 9 Les Rendez-vous de l’APRES ................................................................................................ 9 Les Dimanches de Varan - Projection- Le cinéma des poètes & Jacques Prévert par Carole Aurouet - 14 & 21 mai ......................................................................................................... 10 Exposition « Rozsda, Le Temps retrouvé » ......................................................................... 10 Exposition André Masson – La sculpture retrouvée ............................................................ 11 -

Angels of Anarchy 4365 001-011 Angels Titelei.Qx7.Qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 2 4365 001-011 Angels Titelei.Qx7.Qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 3

4365_001-011_Angels_Titelei.qx7.qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 1 Angels of Anarchy 4365_001-011_Angels_Titelei.qx7.qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 2 4365_001-011_Angels_Titelei.qx7.qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 3 Angels of Anarchy Women Artists and Surrealism Edited by Patricia Allmer With contributions by Patricia Allmer Roger Cardinal Mary Ann Caws Georgiana M.M. Colvile Katharine Conley Alyce Mahon Donna Roberts PRESTEL Munich · Berlin · London · New York 4365_001-011_Angels_Titelei.qx7.qxp:Layout 1 10.08.2009 16:57 Uhr Seite 4 Published in conjunction with the exhibition Library of Congress Control Number: 2009927645 Angels of Anarchy British Library Cataloguing-in-Publication Data: Women Artists and Surrealism A catalogue record for this book is available from the British Library. The Deutsche Bibliothek holds a record of this publication in the Manchester Art Gallery Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographical data can be 26 September 2009 –10 January 2010 found under: http://dnb.dde.de Copyright © for the texts by Prestel books are available worldwide. Please contact The Manchester Art Gallery 2009 your nearest bookseller or one of the above addresses for information Copyright © for design and layout by Prestel Verlag, concerning your local distributor. Munich Berlin London New York 2009 For Picture Credits see p. 255– 56 Editorial direction: Philippa Hurd Design concept: engelhardt, atelier für gestaltung, Mühldorf am Inn, The rights of the authors to be identified as authors Germany of this work have been asserted in accordance with the Copyright, Layout and typesetting: Vornehm Mediengestaltung GmbH, Munich Designs and Patents Act 1988.