Relazione Archeologica Specialistica Preliminare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

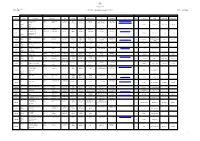

F.I.G.C - L.N.D

F.I.G.C - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016 PULCINI MISTI 7c7 - FASE PRIMAVERILE GIRONE A 1° GIORNATA 2° GIORNATA 3° GIORNATA 14-mar 04-apr 11-apr MARACALAGONIS FERRINI QUARTU FERRINI QUARTU MURAVERA PORTO CORALLO FERRINI QUARTU MURAVERA SOC. CULT. CASTIADAS PORTO CORALLO MARACALAGONIS SAN FRANCESCO 1 MURAVERA SELARGIUS PORTO CORALLO SOC. CULT. CASTIADAS SAN FRANCESCO 1 MARACALAGONIS SAN VITO SAN FRANCESCO 1 SAN VITO SAN VITO SELARGIUS SELARGIUS SOC. CULT. CASTIADAS 4° GIORNATA 5° GIORNATA 6° GIORNATA 18-apr 25-apr 02-mag FERRINI QUARTU SAN FRANCESCO 1 SAN VITO FERRINI QUARTU FERRINI QUARTU SELARGIUS SAN VITO PORTO CORALLO SELARGIUS SAN FRANCESCO 1 SOC. CULT. CASTIADAS SAN VITO MURAVERA SELARGIUS PORTO CORALLO SOC. CULT. CASTIADAS SAN FRANCESCO 1 MARACALAGONIS SOC. CULT. CASTIADAS MARACALAGONIS MARACALAGONIS MURAVERA MURAVERA PORTO CORALLO 7° GIORNATA 09-mag SOC. CULT. CASTIADAS FERRINI QUARTU MARACALAGONIS SELARGIUS SAN VITO MURAVERA PORTO CORALLO SAN FRANCESCO 1 F.I.G.C - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016 PULCINI MISTI 7c7 - FASE PRIMAVERILE GIRONE B 1° GIORNATA 2° GIORNATA 3° GIORNATA 14-mar 04-apr 11-apr BURCERESE ATLETICO SETTIMO ATLETICO SETTIMO LE SERRE QUARTU 2000 ATLETICO SETTIMO LE SERRE SAN GIORGIO DONORI QUARTU 2000 BURCERESE SAN FRANCESCO 2 LE SERRE LA PINETA QUARTU 2000 SAN GIORGIO DONORI SAN FRANCESCO 2 BURCERESE SANT'ELENA QUARTU SAN FRANCESCO 2 SANT'ELENA QUARTU SANT'ELENA QUARTU LA PINETA LA PINETA SAN GIORGIO DONORI 4° GIORNATA 5° GIORNATA 6° GIORNATA 18-apr 25-apr 02-mag ATLETICO SETTIMO SAN FRANCESCO 2 SANT'ELENA QUARTU ATLETICO SETTIMO ATLETICO SETTIMO LA PINETA SANT'ELENA QUARTU QUARTU 2000 LA PINETA SAN FRANCESCO 2 SAN GIORGIO DONORI SANT'ELENA QUARTU LE SERRE LA PINETA QUARTU 2000 SAN GIORGIO DONORI SAN FRANCESCO 2 BURCERESE SAN GIORGIO DONORI BURCERESE BURCERESE LE SERRE LE SERRE QUARTU 2000 7° GIORNATA 09-mag SAN GIORGIO DONORI ATLETICO SETTIMO BURCERESE LA PINETA SANT'ELENA QUARTU LE SERRE QUARTU 2000 SAN FRANCESCO 2 F.I.G.C - L.N.D. -

![Elenco Degli Sportelli Unici Territoriali [File.Pdf]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9637/elenco-degli-sportelli-unici-territoriali-file-pdf-389637.webp)

Elenco Degli Sportelli Unici Territoriali [File.Pdf]

Allegato 2 – Sportelli riceventi Elenco degli Sportelli Unici Territoriali Ales - Via Gramsci n. 26 - tel. 0783 91612 , fax 0783 91612 Alghero - sede provvisoria - Via XX Settembre n. 7 - tel. 079 9722, fax 079 976263 Arborea - C.so Italia n. 10 - Tel. 0783 800786, fax 0783 800328 Bono - Via G. M. Angioy n. 55 - tel. 079 790199, fax 079 7949001 Castelsardo - sede provvisoria - Via Colombo n. 15 - Tel. 079 470652, fax 079 470652 Cuglieri - Via V. Emanuele n. 78 - Tel. 0785 39504, fax 0785 369001 Gavoi - via De Gasperi - Tel. 0784 53216, fax 0784 0784 53236 Ghilarza - Via De Gasperi 13 - Tel. 0785 54103, fax 0785 54103 Giba - Via P. di Piemonte n. 8 - Tel e fax 0781 964033 Guspini - Via Caprera n. 15 - tel. 070 970257, fax 070 970257 Iglesias - Via S. Leonardo 4 - tel. 0781 22620, fax 0781 24070 Isili - Via Cagliari - Tel. 0782 800005, fax 0782 803254 Ittiri - Via XXV luglio 12 - tel. 079 444097, fax 079 444097 Jerzu - Via Roma n. 19 - tel. 0782 70715, fax 0782 70715 Macomer - Corso Umberto n. 226 - Tel. 0785 71089, fax 0785 71593 Muravera - Via G. Ungaretti n. 25 - Tel. 070 9930654, fax 070 9933012 Nuoro - Via B. Sassari n. 55 - Tel. 0784 248259, fax 0784 248256 Olbia - Via Galvani n. 72 - tel. 0789 50538, fax 0789 51493 Orosei - Via Nazionale n. 60 - tel. 0784 997057, fax 0784 98715 Ozieri - P.zza Duchessa Borgia n. 4 – tel. e fax 079/788 528, 079 785 2014. San Sperate - sede provvisoria - Via Risorgimento 48/A - Tel. 070 9600074 fax 070 9601907 Santa Margherita di Pula - Via Tirso n. -

Proposta Di Carta Nazionale Delle Aree

Magomadas Flussio Birori Bortigali Silanus Bolotana Orani Macomer Oliena Dualchi Noragugume Tresnuraghes Dorgali Scano di Sennariolo Ottana Sarule Montiferro Borore Mamoiada Sedilo Olzai Ollolai ¤ Aidomaggiore Orgosolo Norbello Cuglieri Santu Lussurgiu Sorradile Lodine TAV. 2 Abbasanta Soddì Gavoi Bidonì Urzulei Tadasuni Teti Nughedu Santa Baunei Boroneddu Vittoria PROPOSTA DI Ovodda Bonarcado Seneghe Ghilarza Fonni Ardauli TAV. 3 CARTA NAZIONALE DELLE Austis Tiana Neoneli AREE POTENZIALMENTE IDONEE Paulilatino Ulà Tirso Narbolia Milis (ex art. 27 D.Lgs. 31/2010 e ss. mm. ii.) Talana TAV. 4 Villagrande San Vero Bauladu Sorgono Ortueri Tonara Strisaili Milis Triei Busachi Desulo TAV. 5 Riola Sardo Tramatza Villanova Baratili Truschedu Fordongianus San Pietro Zeddiani Atzara Lotzorai Zerfaliu Solarussa Nurachi Belvì Ollastra TAV. 6 Siamaggiore Girasole Allai Samugheo Arzana TAV. 1 Aritzo Siapiccia OR-58 Meana Sardo Cabras Simaxis Quadro d'unione delle tavole Oristano Tortolì Siamanna Ruinas Elini Gadoni Ilbono Seulo Villa Gairo Villaurbana Asuni Mogorella Sant'Antonio Lanusei Seui Palmas Laconi Tavola 5 - Sardegna Santa Giusta Arborea OR-60 Loceri Bari Sardo Osini Usellus Villa Verde OR-59 Ussassai Senis Nureci Sadali Nurallao Pau OR-61 Assolo Genoni Villanova Albagiara Nuragus Tulo Marrubiu Arborea Ales Jerzu Cardedu Gonnosnò SU-49 Isili Morgongiori Sini Curcuris Ulassai Genuri Tuili SU-47 Gesturi Esterzili Pompu Simala Baressa Baradili Siris Setzu Terralba Serri SU-45 Nurri Uras Ubicazione Area Potenzialmente Idonea* Masullas SU-65 Turri -

Allegato Alla Delib.G.R. N. 6/42 Del 5.2.2019

Allegato alla Delib.G.R. n. 6/42 del 5.2.2019 Elenco immobili da cedere a prezzo simbolico N. Prov. Comune N. Cespite Denominazione Catasto Foglio Mappale Sub Note Valore contabile PROGR. 1 CA Villaspeciosa 122004000636 Unità collabenti CF 16 103 0,01 2 CA Villaspeciosa 122004000637 Unità collabenti CF 16 105 0,01 3 CA Villaspeciosa 122004000638 Unità collabenti CF 16 109 0,01 4 CA Villaspeciosa 122004000639 Unità collabenti CF 16 112 0,01 5 CA Villaspeciosa 122004000640 Unità collabenti CF 16 114 0,01 6 CA Villaspeciosa 122004000641 Unità collabenti CF 16 115 0,01 7 CA Villaspeciosa 122005403319 Seminativo CT 16 13 442,00 8 CA Villaspeciosa 122005403320 Pascolo cespugliato CT 16 14 1.174,48 9 CA Villaspeciosa 122005403321 Pascolo cespugliato CT 16 16 684,13 10 CA Villaspeciosa 122005403322 Seminativo - Pascolo cespugliato CT 16 17 549,25 11 CA Villaspeciosa 122005403323 Seminativo CT 16 18 6.576,38 12 CA Villaspeciosa 122005403324 Seminativo CT 16 19 3.659,50 13 CA Villaspeciosa 122005403325 Pascolo arboreo CT 16 20 1.655,88 14 CA Villaspeciosa 122005403326 Pascolo seminativo CT 16 22 2.942,88 15 CA Villaspeciosa 122005403327 Seminativo pascolo arboreo CT 16 23 2.236,00 16 CA Villaspeciosa 122005403328 Pascolo seminativo CT 16 27 4.143,76 17 CA Villaspeciosa 122005403329 Seminativo pascolo arboreo CT 16 28 2.239,25 18 CA Villaspeciosa 122005403330 Seminativo CT 16 29 2.842,13 EX POLVERIERA SAN GIOVANNI 19 CA Villaspeciosa 122005403331 Seminativo CT 16 30 2.211,63 20 CA Villaspeciosa 122005403332 Seminativo CT 16 31 1.033,50 21 CA Villaspeciosa -

1 38 20171103143612.Pdf

Det. n. 10 prot. 568 del 26.10.2017 Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana Allegato 6 - elenco referenti Il rappresentante dell'ATS Cagliari Areale di caccia Referente e delegato gruppo di caccia Locale di cui all'art. 5.1.2 lett. b. cod id. Provincia Comuni di caccia Cognome Nome Ruolo n. Aut. Reg.le n. Porto armi Residenza (Comune) Via Telefono cellulare mail Provincia Comune Località Latitudine WGS84 Longitudine WGS84 AUTORIZZAZIONE Cagliari Nurallao, Nuragus CADDEO GIAMPAOLO REFERENTE 366047 234047-N BARUMINI CAGLIARI, 25/B 3406464361 [email protected] Isili, Gergei, SERGI MARCO DELEGATO 403013 494408-N BARUMINI PRINC. JOLANDA, 7 3479229004 [email protected] Z108/1 Oristano Laconi CA NURALLAO CASE SPARSE 39°47'02.21"N 9° 04'42.46"E Nuoro Gadoni M. Campidano Barumini, Gesturi Cagliari Nurallao, Nuragus CONGIU LEONARDO REFERENTE 388198 482501-N NURAGUS MILANO,14 3334428576 Isili, Villanova Tulo, CAMPANELLA GIANDOMENICO DELEGATO 388196 483038-N NURAGUS MILANO 3487563701 [email protected] Z108/2 Gergei,Esterzili, Nurri CA NURAGUS PALE FRAUS 39. 772346 9016951 Oristano Laconi, Genoni M. Campidano Gesturi Cagliari Nurallao, Isili, Villanova Tulo, ARACU STEFANO REFERENTE 417244 658317-N NURALLAO P.ZZA I° MAGGIO 3496895818 IS FORADAS DE SU Z108/3 Oristano LaconiGadoni SIONIS PIERLUIGI DELEGATO 3461261628 [email protected] CA NURALLAO 39806620 9103801 417258 659336-N NURALLAO CASE SPARSE PERNU Nuoro Gadoni Cagliari Seulo,Sadali, Villanova Tulo LOCCI LUCIANO ROMANO REFERENTE 430619 894025-N SEULO SAN PAOLO, 33 3343231095 CA SEULO VIA S. PAOLO, 33 Z108/4 Ogliastra Seui, Arzana Nuoro Gadoni, Aritzo Cagliari Seulo,Sadali, Villanova Tulo LOCCI DANIELE REFERENTE 407225 657478-N SEULO SAN PAOLO, 33 3409177083 [email protected] CA SEULO VIA S. -

The Case of Sardinia

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 2.1. Circolare N° 62 Della

1 C.U. n° 47 Delegazione Provinciale di Cagliari S.S. 2017-2018 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI Via Ottone Bacaredda, 47 - 09127 Cagliari tel. 0702330801-831 - fax 0708001827 Indirizzo Internet: http://www.cagliari.figc-sardegna.it E-mail segreteria: [email protected] E-mail Attività di Base: [email protected] STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 COMUNICATO UFFICIALE n° 47 del 22 Marzo 2018 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2.1. Circolare n° 62 della Lega Nazionale Dilettanti Si trasmette, in allegato, la Circolare n° 62 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per oggetto: “decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport concernente l’esclusione dall’obbligo della certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare dei bambini da zero a sei anni” 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Autorizzazione Tornei Si autorizzata il Torneo locale denominato “X° Torneo Coppa Città di Guspini”, organizzato dalla Società Pol. Don Bosco Guspini, e riservato alle Categorie “Esordienti Misti, Primi Calci, Pulcini 1° Anno e Piccoli Amici” che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo “Sa Rocca”, di Guspini , dal 25 al 28 aprile 2018. L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari. 4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 4.1. Trofeo Mario Madau – 1^ Edizione – Rappresentativa Giovanissimi In allegato al presente Comunicato Ufficiale viene pubblicato il file contenente le convocazioni per il secondo raduno della Rappresentativa Provinciale della Delegazione di Cagliari, categoria Giovanissimi (classe 2004). 4.2. -

Curriculum Vitae Presidente Ing. Stefano Cadeddu

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Cognome Nome CADEDDU, STEFANO Indirizzo Vico II Santa Maria n. 8 09036 Guspini Telefono – Fax 320.6111083 Pec E-mail [email protected] - [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 02.07.1968 CAGLIARI ESPERIENZA LAVORATIVA luglio 1999 a ottobre 2003 LIBERA PROFESSIONE INGEGNERE CON STUDIO PROFESSIONALE IN GUSPINI 19.09.2000 Comune di Guspini convenzione di incarico professionale per la realizzazione delle opere di completamento dell’asse mediano svincoli. Importo lavori Lire 98.181.497 Progettazione e direzione lavori incarichi privati agosto 2002 a ottobre 2003 Dipendente comunale settore tecnico Datore di lavoro Comune di Pabillonis via San Giovanni 7 (Part - Time 18 ore settimanali indeterminato) Tipo di impiego Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 (coordinatore dell’Ufficio Tecnico) novembre 2003 a giugno 2004 Dipendente comunale settore tecnico Datore di lavoro Comune di Pabillonis via San Giovanni 7 (Full Time indeterminato) Tipo di impiego Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 (coordinatore dell’Ufficio Tecnico) luglio 2004 a aprile 2013 Dipendente comunale settore tecnico Datore di lavoro Comune di Pabillonis via San Giovanni 7 (Full Time indeterminato) Tipo di impiego Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’area tecnica maggio 2013 a marzo 2019 Dipendente comunale settore tecnico (indeterminato e in corso) Datore di lavoro Comune di Pabillonis via San Giovanni 7 (Full Time indeterminato) Tipo di impiego Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 con progressione economica D6 Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’area tecnica e patrimonio ottobre 2008 a Maggio 2009 Dipendente comunale settore tecnico (determinato) Datore di lavoro Comune di Villamar Pratza de Corti n.1 (convenzione art.1, comma 557, Legge n. -

Calendario Prima Categoria Girone B 2017/2018

Calendario Prima Categoria Girone B 2017/2018 GIORNATA 1 GIORNATA 2 GIORNATA 3 Andata: 01/10/2017 16:00 Ritorno: 21/01/2018 15:00 Andata: 08/10/2017 16:00 Ritorno: 28/01/2018 15:00 Andata: 15/10/2017 16:00 Ritorno: 04/02/2018 15:00 AC Cortoghiana - Pula Atletico Masainas - Fermassenti Domusnovas J. S. - Senorbì Domusnovas J. S. - Atletico Villaperuccio Atletico Narcao - AC Cortoghiana Fermassenti - Gioventù Sarroch Fermassenti - G. S. Samassi Atletico Villaperuccio - Libertas Libertas - Villacidrese Libertas - Senorbì Gioventù Sarroch - Domusnovas J. S. Monteponi Iglesias - Atletico Villaperuccio Monteponi Iglesias - Gioventù Sarroch G. S. Samassi - Monteponi Iglesias Pula - Atletico Masainas Villamassargia - Villacidrese Pula - Virtus Villamar Villamassargia - Atletico Narcao Villanovafranca - Atletico Narcao Senorbì - Villamassargia Villanovafranca - AC Cortoghiana Virtus Villamar - Atletico Masainas Villacidrese - Villanovafranca Virtus Villamar - G. S. Samassi GIORNATA 4 GIORNATA 5 GIORNATA 6 Andata: 22/10/2017 16:00 Ritorno: 18/02/2018 15:00 Andata: 29/10/2017 15:00 Ritorno: 25/02/2018 15:00 Andata: 01/11/2017 15:00 Ritorno: 04/03/2018 15:00 AC Cortoghiana - Libertas Atletico Masainas - G. S. Samassi AC Cortoghiana - Monteponi Iglesias Atletico Narcao - Domusnovas J. S. Domusnovas J. S. - Villacidrese Atletico Narcao - Fermassenti Atletico Villaperuccio - Virtus Villamar Fermassenti - Atletico Villaperuccio Atletico Villaperuccio - G. S. Samassi Gioventù Sarroch - Atletico Masainas Libertas - Atletico Narcao Gioventù Sarroch - Pula -

Comitato Regionale Sardegna Calendario Gare Stagione Sportiva 2020/2021

Comitato Regionale Sardegna Calendario Gare Stagione Sportiva 2020/2021 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONI A - B - C - D Calendari Promozione - Prima Categoria 2020/2021 – Comitato Regionale Sardegna CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE A .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 27/09/20 | | RITORNO: 31/01/21 | | ANDATA: 8/11/20 | | RITORNO: 14/03/21 | | ANDATA: 20/12/20 | | RITORNO: 25/04/21 | | ORE...: 16:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | BAUNESE - TERTENIA | | CANNONAU JERZU PICCHI - BAUNESE | | BARISARDO - CUS CAGLIARI A.S.D. | | CANNONAU JERZU PICCHI - ATLETICO LOTZORAI | | CITTA DI SELARGIUS 1991 - CALCIO PIRRI A.S.D. | | CALCIO PIRRI A.S.D. - ATLETICO LOTZORAI | | CITTA DI SELARGIUS 1991 - FRASSINETTIELMAS VILLASOR | | FC NURRI - ATLETICO LOTZORAI | | CITTA DI SELARGIUS 1991 - SESTU | | FC NURRI - QUARTU 2000 | | FRASSINETTIELMAS VILLASOR - BARISARDO | | FC NURRI - CANNONAU JERZU PICCHI | | GERREI - BARISARDO | | GERREI - TERTENIA | | FRASSINETTIELMAS VILLASOR - BAUNESE | | SADALI - CALCIO PIRRI A.S.D. | | QUARTU 2000 - SEUI ARCUERI | | QUARTU 2000 - VECCHIO -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 436 436 Cagliari Autostazione Arst Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 436 (Cagliari Autostazione Arst) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Cagliari Autostazione Arst: 05:35 (2) Genoni Via Roma 57: 13:37 (3) Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune: 14:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 436 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 436 Direzione: Cagliari Autostazione Arst Orari della linea bus 436 34 fermate Orari di partenza verso Cagliari Autostazione Arst: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:35 martedì 05:35 Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune 10 Piazza Guglielmo Marconi, Laconi mercoledì 05:35 Laconi Corso Garibaldi 21 giovedì 05:35 Corso Garibaldi, Laconi venerdì 05:35 Nurallao Via Aldo Moro 58 sabato 05:35 Piazza Giacomo Matteotti, Nurallao domenica Non in servizio Nurallao Via Aldo Moro 12 Vico secondo Sarcidano, Nurallao Nuragus Via Roma-Scuole Informazioni sulla linea bus 436 Nuragus Via Roma 45 Direzione: Cagliari Autostazione Arst Fermate: 34 Gesturi Durata del tragitto: 139 min 4 Via Nazionale, Gesturi La linea in sintesi: Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune, Laconi Corso Garibaldi 21, Nurallao Via Barumini Via Roma 26 Aldo Moro 58, Nurallao Via Aldo Moro 12, Nuragus 22 Via Roma, Barumini Via Roma-Scuole, Nuragus Via Roma 45, Gesturi, Barumini Via Roma 26, Las Plassas, Villamar Via Las Plassas Roma Fr.232, Villamar Via Roma Fr.147, Villamar Via 18 Via Cagliari, Las Plassas Roma 48, Furtei SS 197-Via Marmilla, Furtei Corso Vittorio -

MEDIO CAMPIDANO - CARBONIA - IGLESIAS Elenco Scuole Infanzia Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 SARDEGNA AMBITO 0007 - MEDIO CAMPIDANO - CARBONIA - IGLESIAS Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto CAIC86300Q SAN GAVINO MONREALE CAAA86300G SAN GAVINO MONREALE NORMALE VIA FOSCOLO SAN GAVINO CAAA86301L VIA MACHIAVELLI VIA MACHIAVELLI SAN GAVINO MONREALE MONREALE CAAA86302N VIA CALABRIA VIA CALABRIA 2 SARDARA (SARDARA) CAIC895007 I.C. N. 1 - A.LORU CAAA895003 I.C. N. 1 - A.LORU NORMALE VIA GRAZIA VILLACIDRO CAAA895014 VIA FARINA INFANZIA VIA TOGLIATTI, 2 VILLACIDRO (VILLACIDRO) (VILLACIDRO) DELEDDA N. 3 CAAA895025 VIA MELIS INFANZIA VIA G.B. MELIS, 7 VILLACIDRO CAIC896003 I.C N. 2 - DESSI' CAAA89600V I.C N. 2 - DESSI' NORMALE VIA CAVOUR, 36 VILLACIDRO CAAA89601X VIA I MAGGIO INFANZIA VIA NAZIONALE, 337 VILLACIDRO (VILLACIDRO) (VILLACIDRO) CAAA896021 VIA CAVOUR INFANZIA VIA CAVOUR, 1 VILLACIDRO CAIC83900V I.C. SANLURI CAAA83900P I.C. SANLURI NORMALE VIA CARLO FELICE SANLURI CAAA83901Q VIA TRENTO (SANLURI) VIA TRENTO SANLURI CAAA83903T VIA VIA SANT'ANTIOCO SANLURI SANT'ANTIOCO(SANLURI) CAAA83904V VIA ELEONORA VIA ELEONORA SERRENTI D'ARBOREA D'ARBOREA CAAA83905X SCUOLA INFANZIA EX VIA NAZIONALE SERRENTI ESMAS SERRENTI CAIC88400R I.C-FERMI + DA CAAA88400L I.C-FERMI + DA NORMALE VIA MARCHESI N.1 GUSPINI CAAA88401N SCUOLA INFANZIA VIA VIA SARDEGNA PABILLONIS VINCI(GUSPINI) VINCI(GUSPINI) SARDEGNA CAAA88402P INFANZIA VIA BOLOGNA VIA BOLOGNA PABILLONIS CAEE046004 CIRCOLO DIDATTICO CAAA04600V CIRCOLO DIDATTICO NORMALE VIA G.